立江町若松地区は、小松島市役所の南約5kmのところ

小松島市役所北側の「小松島市南小松島」信号を西北西へ、県道178号線を進みます

約600mで信号を左(南南西)へ、県道33号線でがJR徳島線の踏切を越える県道216号線となります

約1.1kmで「⇐室戸・国道55号線」の標識に従って、時差式信号を左(南東)へ、徳島南バイパスです

約4.7kmの信号を右(南)に入ると、県道28号阿南小松島線です

約500mでJR牟岐線の踏切を渡って、約800mで立江寺山門前です

立江寺 駐車場は少し南東側の右です

駐車場は少し南東側の右です

駐車場入り口から立江寺の土塀が見えます

立江寺山門(仁王門)ですが、仁王様は入院中です

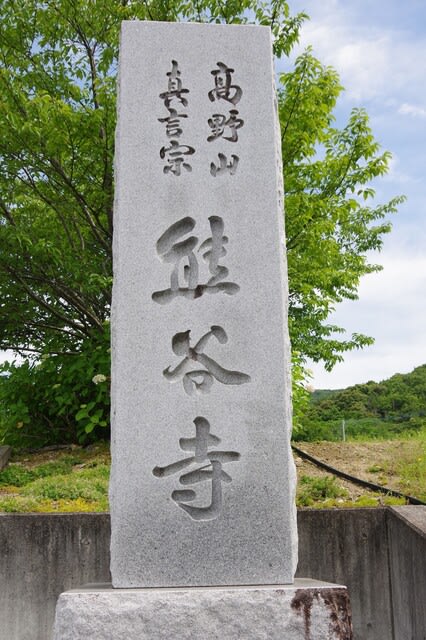

高野山真言宗 橋池山 摩尼院「別格本山 立江寺」の寺号標です

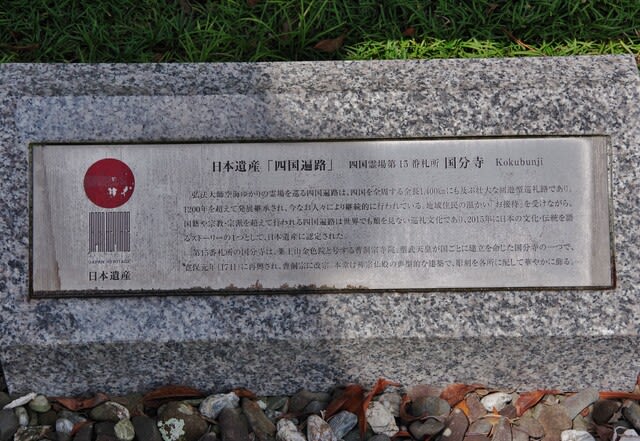

日本遺産プレートです

日本遺産「四国遍路」

四国霊場第29番札所 立江寺

弘法大師空海ゆかりの霊場を巡る四国遍路は、四国を全周する全長1400kmにも及ぶ壮大な回遊型巡礼路であり、約1200年を越えて発展継承され、今なお人々ににより継続的に行われている。

地域住民の温かい「お接待」を受けながら、国籍や宗教・宗派を超えて行われる四国遍路は世界でも類を見ない巡礼文化であり、2015年に日本の文化・伝統を語るストーリーの一つとして、日本遺産に認定された。

第19番札所の立江寺は、橋池山(きょうちさん)と号する真言宗寺院で、行基が光明皇后の安産を祈願して小さな地蔵菩薩を刻み本尊とし、弘法大師がこの像を紛失を恐れ、6尺の地蔵菩薩を刻んで本尊をここに納めたと伝える。

第十九番立江寺の標柱です

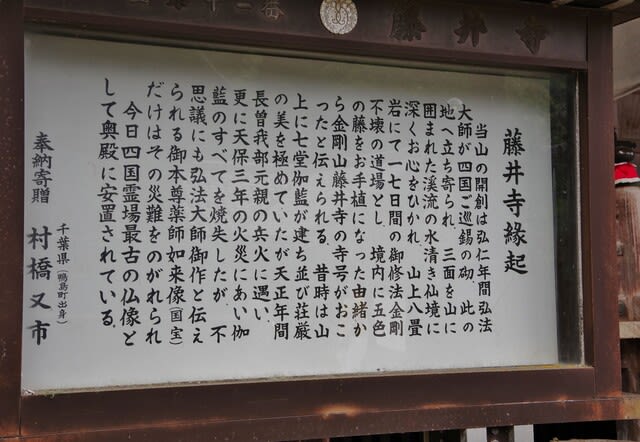

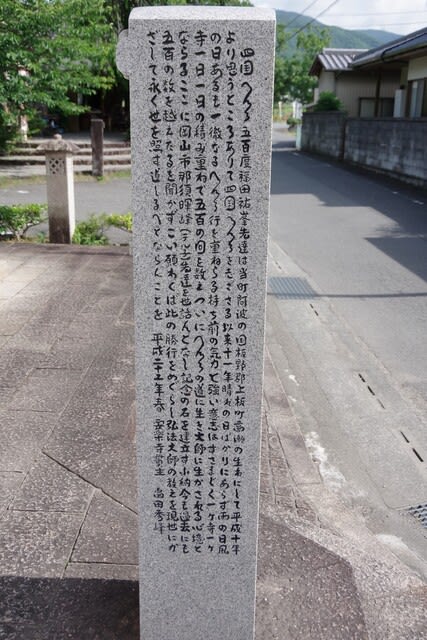

略縁起説明版です

四国第19番霊場四国の関所 高野山真言宗 別格本山

立江寺略縁起

当山は、人皇第45代聖武天皇の勅願寺にして、天平年間に行基菩薩が光明皇后の御安産の念持仏として勅命により、閻浮檀金をもって一寸八分の本尊「延命地蔵尊」ーーー世に是を子安の地蔵尊称し奉るーーーをお作りになり、伽藍を建立開基されました。

伽藍建立の地を卜とするにあたり、一羽の白鷺が何処ともなく飛び来たり、九ツ橋(現在の白鷺橋)の上にとまり、行基菩薩に仏天の暗示として霊域を示したと伝えられています。

弘仁6年(815)に弘法大師にが、四国霊場御開創のおり、当山に御留錫なされ、一寸八分の小像のみにては後世に紛失のおそれありとして、自ら一刀三礼6尺の大像を刻まれ、小像をそのお胸に秘蔵安置され「立江寺」と号し、第19番の霊場とされました。

なお、当山は元、清水奥谷山麓(現在地より西へ500m、現在の立江寺奥の院)にあった巨刹でしたが、天正年間に長曽我部の兵火にあい、御本尊を残して灰燼に帰しましたが、当時の藩主蜂須賀家の初代蓬庵公の御信仰が篤く、現在の地に移転再興され、世に「子安の地蔵尊」「立江の地蔵さん」と称され、西国巡礼御詠歌集に高野山・善光寺などとならんでとりあげられている程、全国の善男、善女の信仰の篤い名刹です。

また「四国のお関所」として四国八十八ヶ所の根本道場としても有名であります。

本尊 延命地蔵菩薩(伝行基菩薩作)

脇仏 不動明王

脇仏 毘沙門天

国指定重要文化財 釈迦三尊画像

寺宝 肉付鐘の緒

昭和49年10月28日未明、不慮の火災により本堂ほか諸堂を焼失しましたが、有縁の皆様方からの奏楽6億3000万円の浄財により、昭和52年12月3日落慶いたしました。

本尊「延命地蔵尊」寺宝の「肉付鐘の緒」は焼失をまぬがれ京都国宝修理所に於いてみごとに修復いたしました。

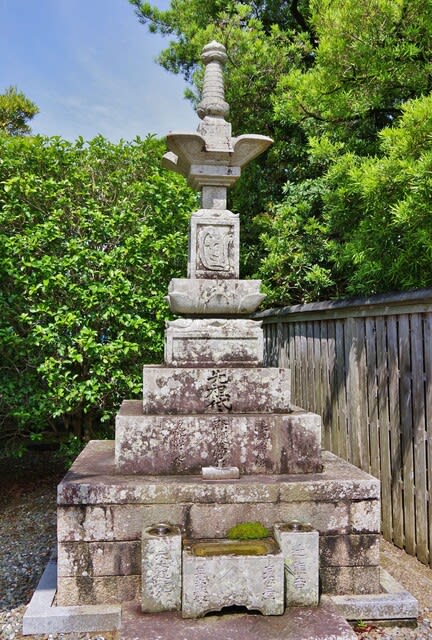

毘沙門堂です

お地蔵様です

手水舎です

庚申堂です

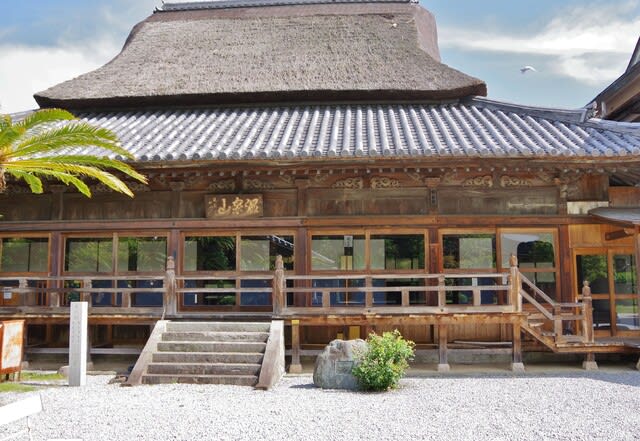

本堂です

お大師様です

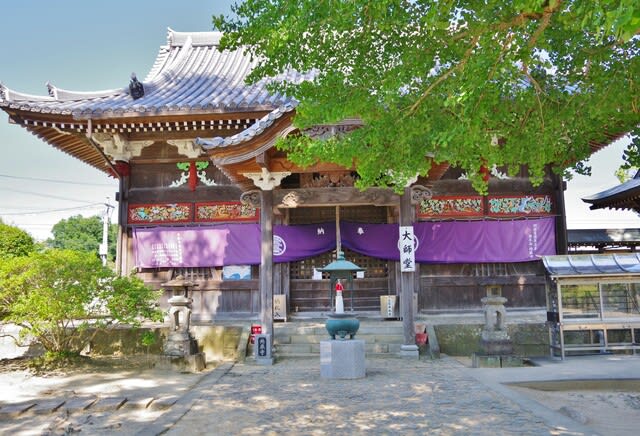

大師堂です

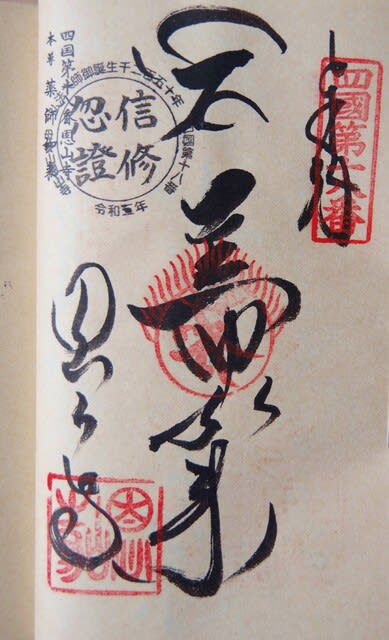

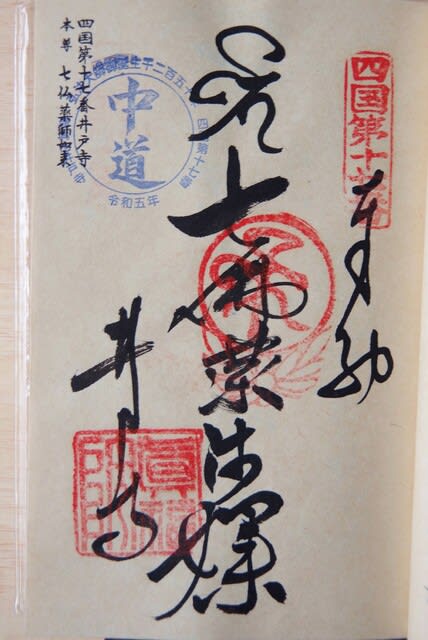

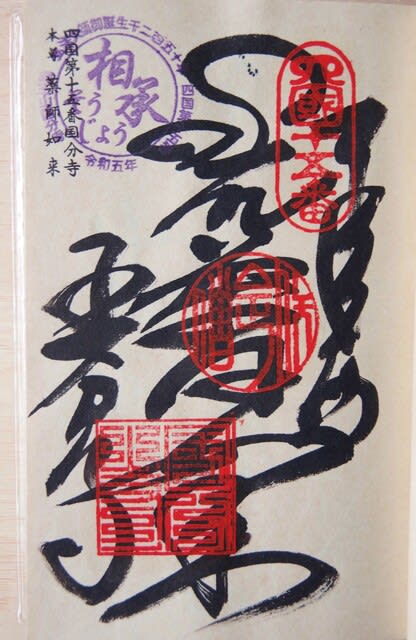

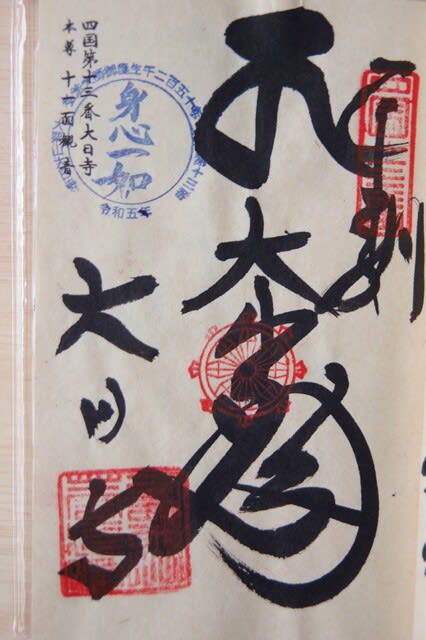

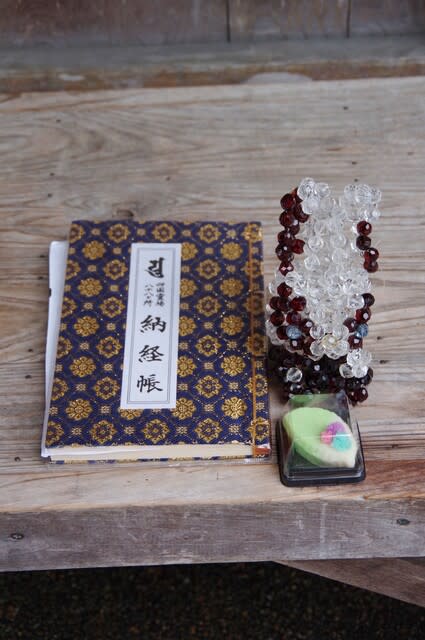

納経所へ寄って

次へ行きましょう

2024・6・10・14・30

小松島市役所北側の「小松島市南小松島」信号を西北西へ、県道178号線を進みます

約600mで信号を左(南南西)へ、県道33号線でがJR徳島線の踏切を越える県道216号線となります

約1.1kmで「⇐室戸・国道55号線」の標識に従って、時差式信号を左(南東)へ、徳島南バイパスです

約4.7kmの信号を右(南)に入ると、県道28号阿南小松島線です

約500mでJR牟岐線の踏切を渡って、約800mで立江寺山門前です

立江寺

駐車場は少し南東側の右です

駐車場は少し南東側の右です

駐車場入り口から立江寺の土塀が見えます

立江寺山門(仁王門)ですが、仁王様は入院中です

高野山真言宗 橋池山 摩尼院「別格本山 立江寺」の寺号標です

日本遺産プレートです

日本遺産「四国遍路」

四国霊場第29番札所 立江寺

弘法大師空海ゆかりの霊場を巡る四国遍路は、四国を全周する全長1400kmにも及ぶ壮大な回遊型巡礼路であり、約1200年を越えて発展継承され、今なお人々ににより継続的に行われている。

地域住民の温かい「お接待」を受けながら、国籍や宗教・宗派を超えて行われる四国遍路は世界でも類を見ない巡礼文化であり、2015年に日本の文化・伝統を語るストーリーの一つとして、日本遺産に認定された。

第19番札所の立江寺は、橋池山(きょうちさん)と号する真言宗寺院で、行基が光明皇后の安産を祈願して小さな地蔵菩薩を刻み本尊とし、弘法大師がこの像を紛失を恐れ、6尺の地蔵菩薩を刻んで本尊をここに納めたと伝える。

第十九番立江寺の標柱です

略縁起説明版です

四国第19番霊場四国の関所 高野山真言宗 別格本山

立江寺略縁起

当山は、人皇第45代聖武天皇の勅願寺にして、天平年間に行基菩薩が光明皇后の御安産の念持仏として勅命により、閻浮檀金をもって一寸八分の本尊「延命地蔵尊」ーーー世に是を子安の地蔵尊称し奉るーーーをお作りになり、伽藍を建立開基されました。

伽藍建立の地を卜とするにあたり、一羽の白鷺が何処ともなく飛び来たり、九ツ橋(現在の白鷺橋)の上にとまり、行基菩薩に仏天の暗示として霊域を示したと伝えられています。

弘仁6年(815)に弘法大師にが、四国霊場御開創のおり、当山に御留錫なされ、一寸八分の小像のみにては後世に紛失のおそれありとして、自ら一刀三礼6尺の大像を刻まれ、小像をそのお胸に秘蔵安置され「立江寺」と号し、第19番の霊場とされました。

なお、当山は元、清水奥谷山麓(現在地より西へ500m、現在の立江寺奥の院)にあった巨刹でしたが、天正年間に長曽我部の兵火にあい、御本尊を残して灰燼に帰しましたが、当時の藩主蜂須賀家の初代蓬庵公の御信仰が篤く、現在の地に移転再興され、世に「子安の地蔵尊」「立江の地蔵さん」と称され、西国巡礼御詠歌集に高野山・善光寺などとならんでとりあげられている程、全国の善男、善女の信仰の篤い名刹です。

また「四国のお関所」として四国八十八ヶ所の根本道場としても有名であります。

本尊 延命地蔵菩薩(伝行基菩薩作)

脇仏 不動明王

脇仏 毘沙門天

国指定重要文化財 釈迦三尊画像

寺宝 肉付鐘の緒

昭和49年10月28日未明、不慮の火災により本堂ほか諸堂を焼失しましたが、有縁の皆様方からの奏楽6億3000万円の浄財により、昭和52年12月3日落慶いたしました。

本尊「延命地蔵尊」寺宝の「肉付鐘の緒」は焼失をまぬがれ京都国宝修理所に於いてみごとに修復いたしました。

毘沙門堂です

お地蔵様です

手水舎です

庚申堂です

本堂です

お大師様です

大師堂です

納経所へ寄って

次へ行きましょう

2024・6・10・14・30