黒谷居内地区は、板野町役場の西北西約3kmのところ

板野町役場の東側の道路を南へ、約100mで右(西)へ、旧撫養街道です

JR鳴門線の踏切を越えて「郡頭橋」を渡って直ぐ左(南)へ

約350mで信号を右(西)へ、県道12号徳島引田線です

道成りに約2.9kmの「大日寺⇒」と「地蔵寺⇒」の標識に従って信号を右(北)へ

約300mで左手に地蔵寺の駐車場が見えて来ますが先へ進みます

約800mで徳島道の高架を潜って坂道を更に上がります

道路の終点、約800mで大日寺 駐車場に入りました

駐車場に入りました

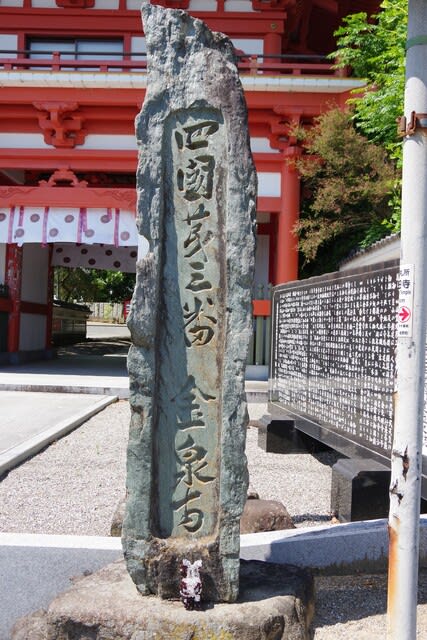

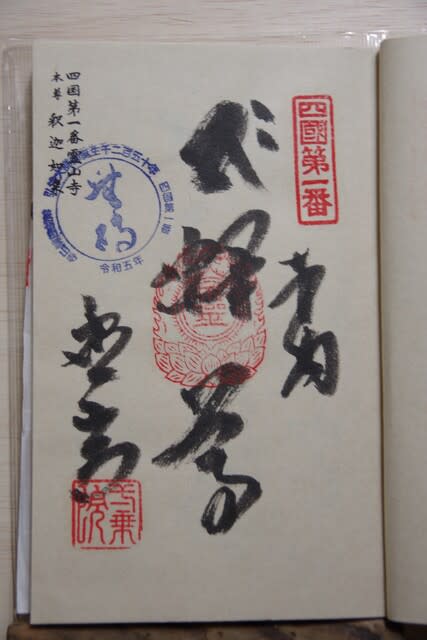

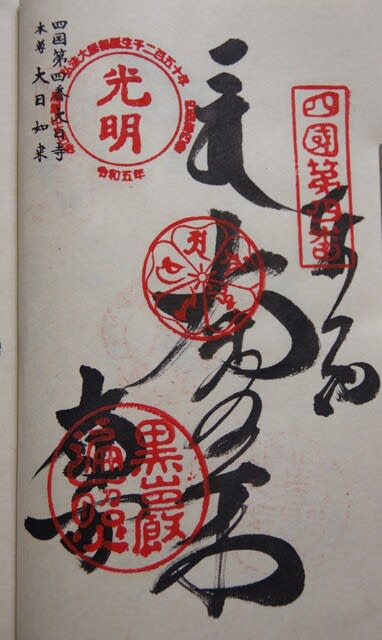

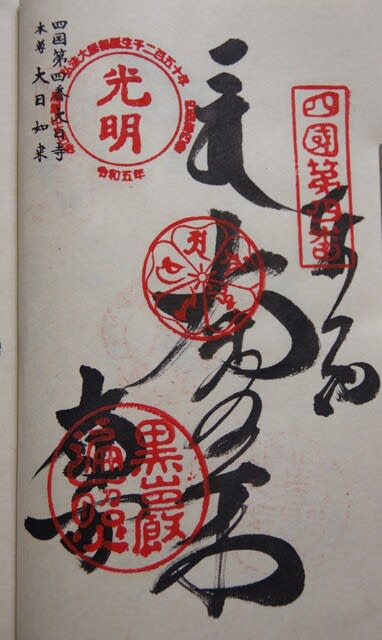

東寺真言宗 第4番札所 大日寺の寺号標です

日本遺産のプレートです

細い参道を進みます

山門の鍾楼門です

説明版です

鐘楼門 建立時期:平成30年(2018年)

山門は平成30年(2018年)に新再建された楼門である。

伽藍の南側に位置する門は、柱、控柱には欅材を用いその他は、檜材を用いた二層からなる鐘楼門となっている。

屋根は入母屋造り本瓦葺として、大棟及び鳥衾には、本山、京都、東寺の寺紋である”東寺八雲”が施されている。

上層には旧山門(江戸時代1861年建立)にあった梵鐘を再建時に移したものである。

朱色の彩色は弁柄を用い、桐油を上から塗布し対候性に配慮した。

設計及び施工は、阿波市土成町の大工(棟梁大工 新居哲夫)が施工した。

参道を進みます

参道左手には弁財天のようです

手水舎です

薬師堂です

本堂です、お参りしましょう

石仏が並びます

大師堂です

大師堂前には羅漢槙です

説明版です

大日寺「羅漢槙」

(分類)マキ科 マキ属 常緑針葉

この木は、江戸時代宝暦4年(1754年)頃、本堂の再興時に植樹されたと考えられている。

ラカンマキはイヌマキの変種で、秋に生る実の形が袈裟をまとった僧侶に見えることから”羅漢槙”と名付けられた。

*イヌマキの巨木としては、長崎県平戸市亀岡公園のイヌマキが目通り7.1mの巨木で、羅漢槙としては、石川県穴水町の地福院の羅漢樹(このブログの2019年9月19日に紹介)が目通り幹囲4.3mで最大と思われます。

東側から見ました

仏像修理説明版です

それでは、納経所に寄って、先ほど前を通って来た地蔵寺へ戻ります

2024・6・7

板野町役場の東側の道路を南へ、約100mで右(西)へ、旧撫養街道です

JR鳴門線の踏切を越えて「郡頭橋」を渡って直ぐ左(南)へ

約350mで信号を右(西)へ、県道12号徳島引田線です

道成りに約2.9kmの「大日寺⇒」と「地蔵寺⇒」の標識に従って信号を右(北)へ

約300mで左手に地蔵寺の駐車場が見えて来ますが先へ進みます

約800mで徳島道の高架を潜って坂道を更に上がります

道路の終点、約800mで大日寺

駐車場に入りました

駐車場に入りました

東寺真言宗 第4番札所 大日寺の寺号標です

日本遺産のプレートです

細い参道を進みます

山門の鍾楼門です

説明版です

鐘楼門 建立時期:平成30年(2018年)

山門は平成30年(2018年)に新再建された楼門である。

伽藍の南側に位置する門は、柱、控柱には欅材を用いその他は、檜材を用いた二層からなる鐘楼門となっている。

屋根は入母屋造り本瓦葺として、大棟及び鳥衾には、本山、京都、東寺の寺紋である”東寺八雲”が施されている。

上層には旧山門(江戸時代1861年建立)にあった梵鐘を再建時に移したものである。

朱色の彩色は弁柄を用い、桐油を上から塗布し対候性に配慮した。

設計及び施工は、阿波市土成町の大工(棟梁大工 新居哲夫)が施工した。

参道を進みます

参道左手には弁財天のようです

手水舎です

薬師堂です

本堂です、お参りしましょう

石仏が並びます

大師堂です

大師堂前には羅漢槙です

説明版です

大日寺「羅漢槙」

(分類)マキ科 マキ属 常緑針葉

この木は、江戸時代宝暦4年(1754年)頃、本堂の再興時に植樹されたと考えられている。

ラカンマキはイヌマキの変種で、秋に生る実の形が袈裟をまとった僧侶に見えることから”羅漢槙”と名付けられた。

*イヌマキの巨木としては、長崎県平戸市亀岡公園のイヌマキが目通り7.1mの巨木で、羅漢槙としては、石川県穴水町の地福院の羅漢樹(このブログの2019年9月19日に紹介)が目通り幹囲4.3mで最大と思われます。

東側から見ました

仏像修理説明版です

それでは、納経所に寄って、先ほど前を通って来た地蔵寺へ戻ります

2024・6・7