伏木古国府地区は、高岡市役所の北北東約5kmのところ

県道24号線で小矢部川を城光寺橋で渡り

JR氷見線に沿って北上すると伏木駅前に出ます

駅前が勝興寺の参道入口になっています

富山湾を望む丘の上に東向に勝興寺が有ります

総門を入った所に駐車スペースが有ります

(訪問時境内の建物の多くが工事中でした)

伏木駅前です

駅前から伸びる参道です

案内図です

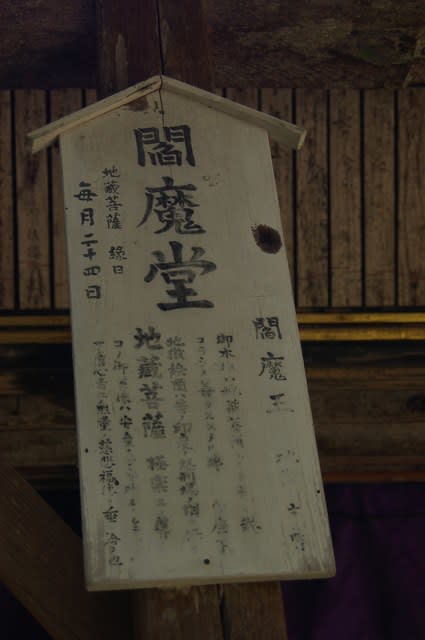

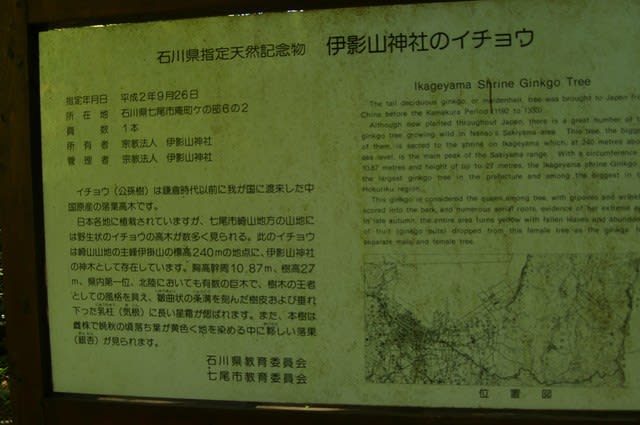

勝興寺の七不思議の案内板です、このうち1~3は確認できましたが4は良く解りませんでした

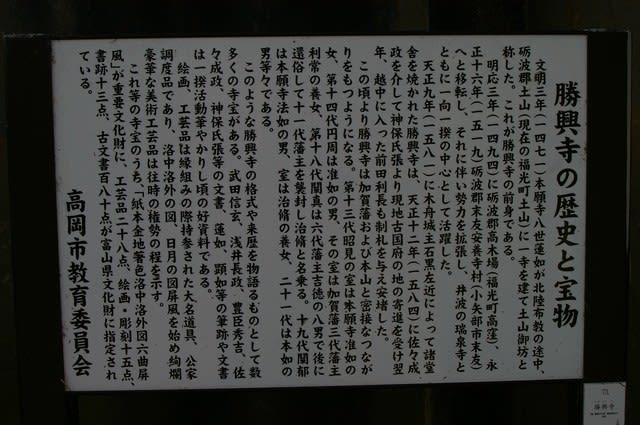

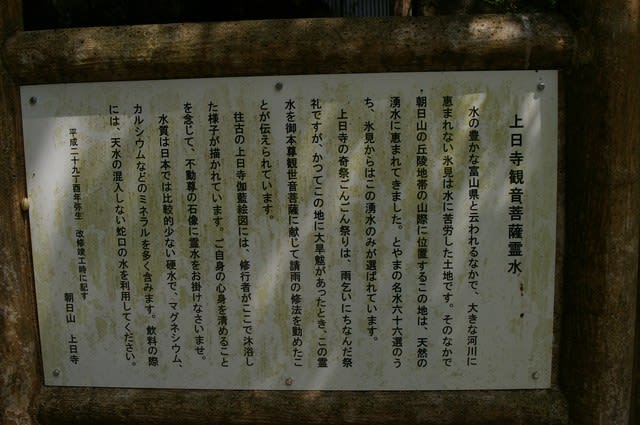

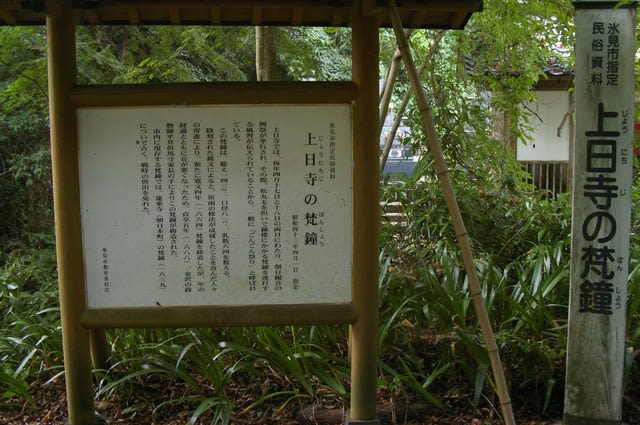

説明版です

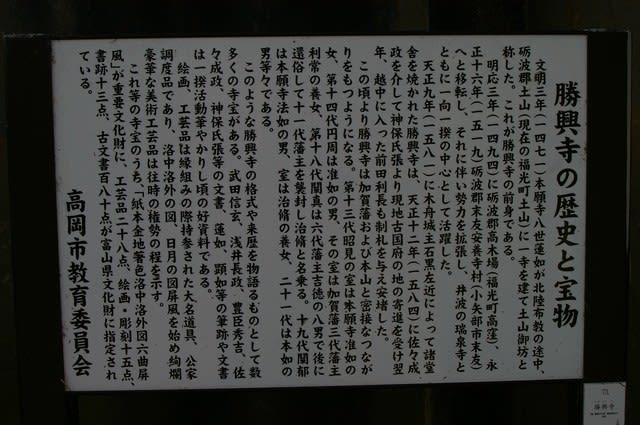

勝興寺の歴史と宝物

文明3年(1471)本願寺八世蓮如が北陸布教の途中、

砺波郡土山(現在の福光町土山)に一寺を建て土山御坊と称

した。これが勝興寺の前身である。

明応3年(1494)に砺波郡高木場(福光町高窪)、永

正16年(1519)砺波郡末友安養寺村(小矢部市末友)

へと移転し、それに伴い勢力を拡張し、井波の瑞泉寺ととも

に一向一揆の中心として活躍した。

天正9年(1581)に木舟城主黒石左近によって諸堂舎

を焼かれた勝興寺は、天正12年(1584)に佐々成政を

介して神保氏張より現地古国府の地の寄進を受け翌年、越中

に入った前田利長も制札を与え安堵した。

この頃より勝興寺は加賀藩および本山と密接なつながりを

もつようになる。第13代昭見の室は本願寺准如の女、第1

4代円周は准如の男、その室は加賀藩三代藩主利常の養女、

第18代闡真は6代藩主吉徳の八男で後に還俗して11代

藩主を襲封し治脩と名乗る。19代闡耶は本願寺法如の男、

室は治脩の養女、21代は本如の男等々である。

このような勝興寺の格式や来歴を物語るものとして数多く

の寺宝がある。武田信玄、浅井長政、豊臣秀吉、佐々成政、

神保氏張等の文書、蓮如、顕如等の筆跡や文書は一揆活動華

やかりし頃の好資料である。

絵画、工芸品は縁組みの際持参された大名道具、公家調度

品であり、洛中洛外の図、日月の図屏風を始め絢爛豪華な美

術工芸品は往時の権勢の程を示す。

これらの寺宝のうち、「紙本金地著色洛中洛外図六曲屏風

」が重要文化財に、工芸品28点、絵画・彫刻15点、書跡

13点、古文書180点が富山県文化財に指定されている。

高岡市教育委員会

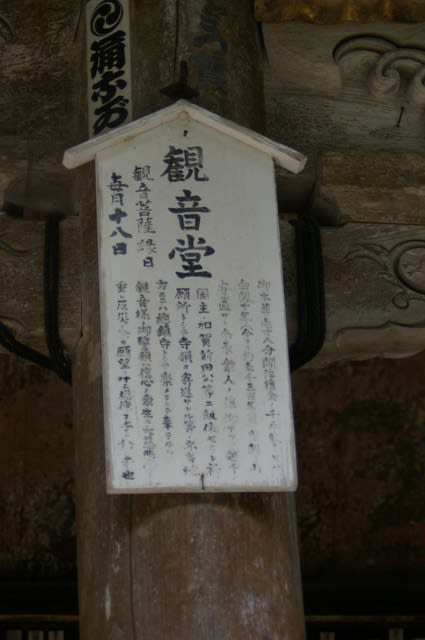

唐門です

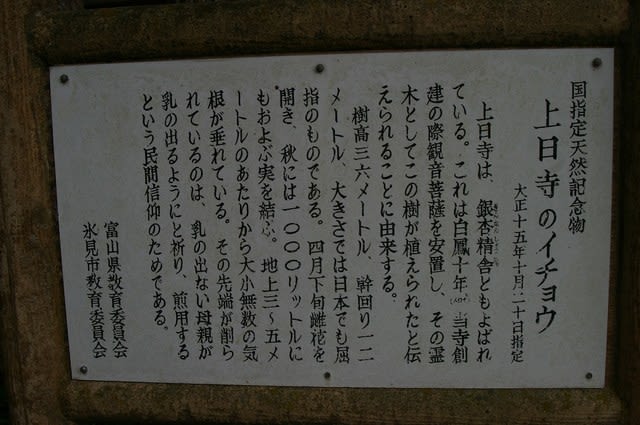

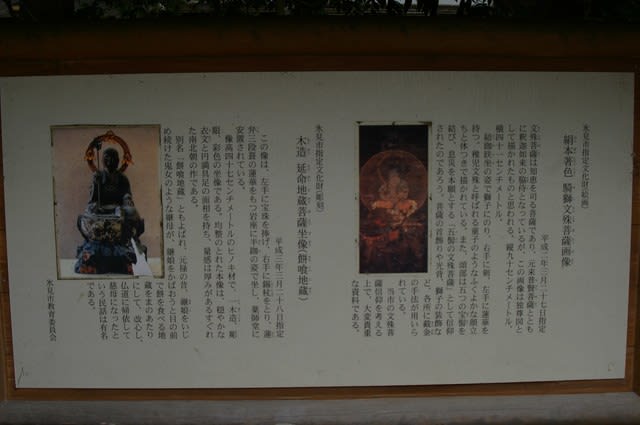

説明版です

重要文化財 勝興寺唐門

附 棟札1枚

旧獅子口1個

昭和63年1月13日指定

この唐門は、「取調書」(勝興寺蔵明治29年・再調)

には明治26年に建築されたと記録されている。一方では

京都「興正寺」の唐門を買い受け北前船で運び現在地に移

築したという伝承もあった。

このように唐門の建築年代や由来等については従来は不

明であったが、その構造や意匠が勝興寺の他の建造物群と

は異質であるとの指摘もかねてよりなされていたところ、

近年の調査により建築年代と由来等が判明した。

昨年の調査で寺務所より発見された棟札と本堂床下に放

置されていた旧獅子口の箟書きにより、明和6年(176

9)に京都「興正寺」で建築されたことが確認された。

また、小屋裏等には移築された痕跡が明瞭に残っていた

ことにより明治時代に勝興寺に移されたことも推定された

。

この門は、銅板葺切妻造屋根の前後を唐破風造で通した

「前後唐破風造」という全国的にもあまり類例のない形式

をとり全体的には木太い均整のとれた建物で、牡丹唐草の

腰欄間や雲波龍の欄間あるいは、妻飾りの太瓶束の笈形等

の各所にもちいられた絵様や彫刻は時代の特徴をよくあら

わしている。 高岡市教育委員会

門を入ると左手に鐘楼です

手水舎です

七不思議の二「天から降った石」です

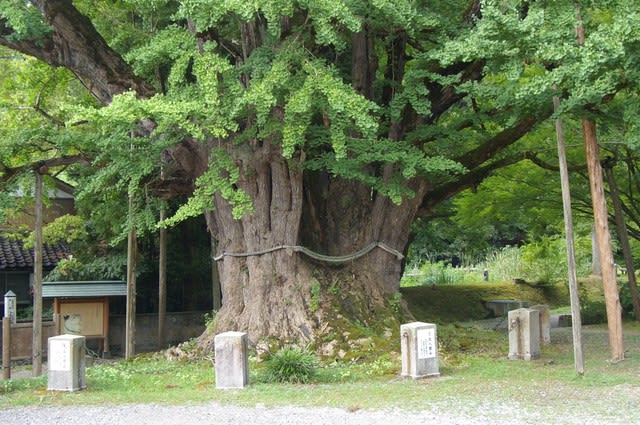

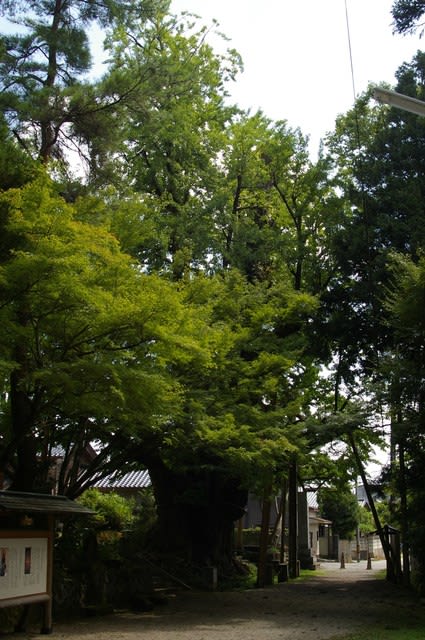

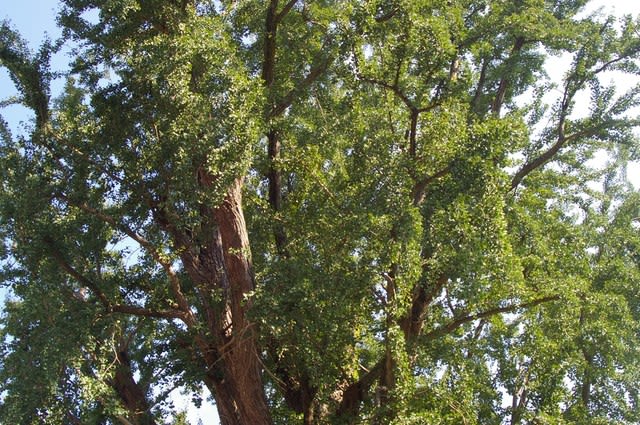

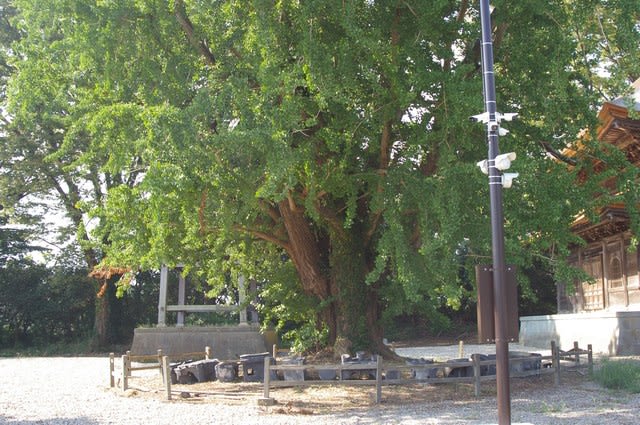

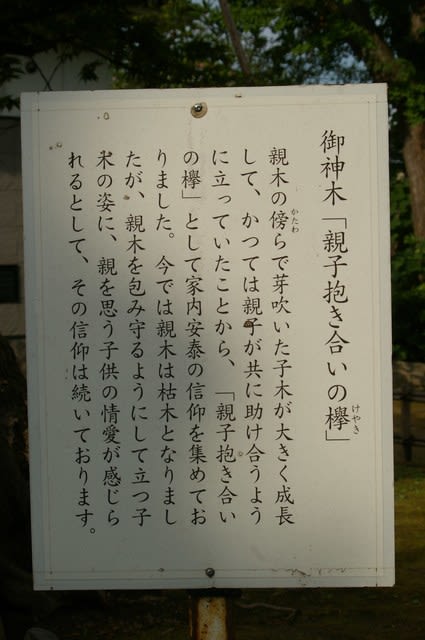

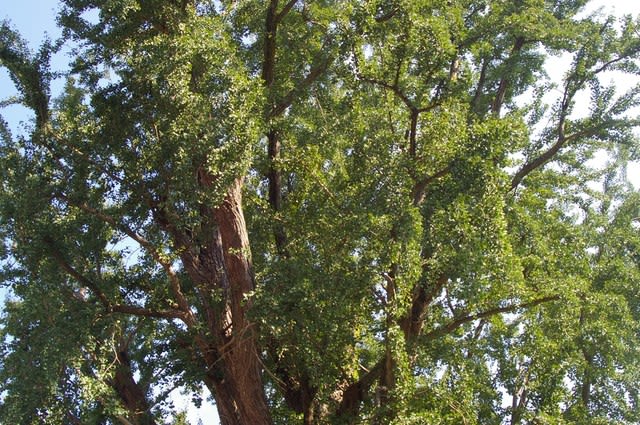

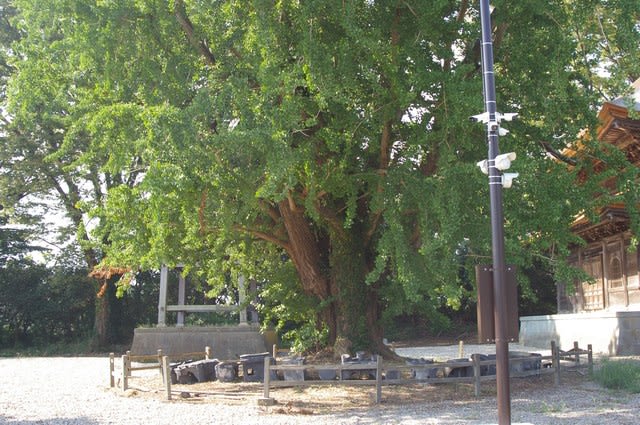

本堂手前右手に七不思議一の「実ならずの銀杏」です

北西側から

本堂前から見ました

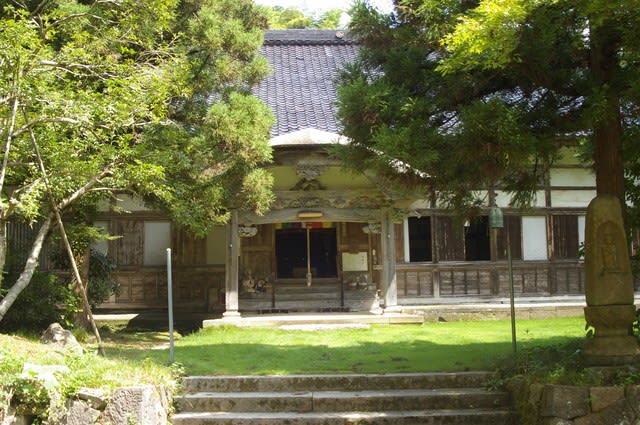

本堂です

南東角を見ました

大きな屋根です

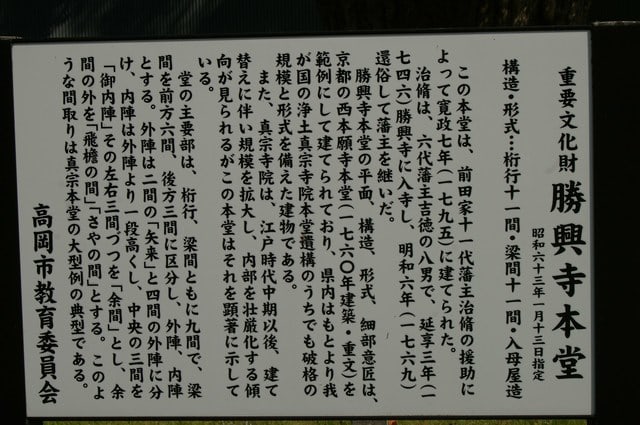

本堂の説明版です

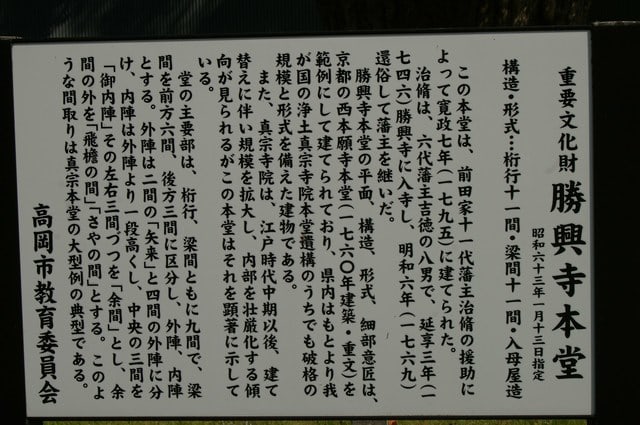

重要文化財 勝興寺本堂

昭和63年1月13日指定

構造・形式・・・桁行11間、梁間11間・入母屋造

この本堂は、前田家11代藩主治脩の援助によって寛政

7年(1795)に建てられた。

治脩は、6代藩主吉徳の八男で、延享3年(1746)

勝興寺に入寺し、明和6年(1769)還俗して藩主を継

いだ。

勝興寺本堂の平面、構造、形式、細部意匠は、京都の西

本願寺本堂(1760年建築・重文)を範例にして建てら

れており、県内はもとより我が国の浄土真宗寺院本堂遺構

のうちでも破格の規模と形式を備えた建物である。

また、真宗寺院は、江戸時代中期以後、建替えに伴い規

模を拡大し、内部を荘厳化する傾向が見られるがこの本堂

はそれを顕著に示している。

堂の主要部は、桁行、梁間ともに9間で、梁間を前方6

間、後方3間に区分し、外陣、内陣とする。外陣は2間の

「矢来」と4間の外陣に分け、内陣は外陣より一段高くし

、中央の3間を「御内陣」その左右3間づつを「余間」と

し、余間の外を「飛檐の間」「さやの間」とする。このよ

うな間取りは真宗本堂の大型例のの典型である。

高岡市教育委員会

参道左手のイチョウです、鐘楼前西側から見ました

北西側から

北側から、目通り幹囲6,2mの巨木です

東側から

南側から

本堂前から見ました

銀杏のすぐ近くに経堂です

七不思議の三「水の枯れない池」です

屋根を支える猿の表示が有ります

真上の屋根の角なのですが分かりませんでした

では、次へ行きましょう

駐車スペースが有ります

駐車スペースが有ります

本堂の西側から回ります

本堂の西側から回ります

駐車スペースが有ります

駐車スペースが有ります

本堂の西側から回ります

本堂の西側から回ります

次へ行きましょう

次へ行きましょう

src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0c/1f/b1a174e6fc7614cb40efd8c6e70a3ba6.jpg" border="0">

src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0c/1f/b1a174e6fc7614cb40efd8c6e70a3ba6.jpg" border="0">