▲ 今週のみけちゃん

▼ 新しい街でもぶどう記録;第330週

■ 今週の武相境斜面

■ 今週の草木花実

■ 今週のいちご頻度 (訂正あり)

カルビーの「いちごリッチフルグラ」という商品がある。フルグラとはフルーツ グラノーラの略。同社のただのフルグラとは違う。この「いちごリッチフルグラ」のいちごの頻度を見た。

適当に器に出したり(2回)、袋の中を見たりした。

いちごの種類は複数あり、「粒いちご」と「スライスいちご」とのこと。

その都度、いちごの頻度は違った。1枚目の画像は頻度が多い。

【訂正】 本ブログ記事投稿後、「検閲官」(@荊の簪を差した御方 [1])さまから指摘。当フルグラには、別途ブルーベリーとマンゴーのドライフルーツを追加しているとのこと。したがって、青い粒、黄色い粒は本来のカルビーのものではない。 なお、本主旨である麦に対するいちごの相対頻度に変わりはない。 [1] ネタにしてんじゃないわよとお叱り

■ 今週の昭和の成仏のために

自転車でおいで (関連記事)

グラノーラ 矢野顕子 [Amazon] 1987年(昭和62年)。 おいらが、初めて「グラノーラ」という言葉を知ったのがこれ。何だよ、グラノーラって!!!???。ラジオで矢野顕子本人が説明した。 またアーティストの嫌味な命名かよ!と思った。今、wikipedia見ていたら書いてあった;

米俗語の用法では、「(人が)健康食品志向の、環境を意識した」[8]、「ヒッピー的カウンターカルチャーに逆戻りしたような(人)」という意味がある。

カルビーのグラノーラは、1991年の発売とのこと(ソース)。

『フルグラ®』は、オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物にシロップをまぜて香ばしく焼き上げたグラノーラに、彩り豊かないちごやりんご等のドライフルーツやナッツ等をミックスした、ザクザクとした食感が楽しめるシリアルです。1991年に発売して以来、売上は約30億円程度で推移していましたが、2012年頃から「時短需要」や「鉄分」「食物繊維」といった健康志向の高まり等を背景に販売強化を図った結果、シリアルブランド売上No.1(※1)の商品となりました。

■ 今週の光透過食品;第二回目 (第1回目)

豚の脂身に火を通すと、透ける。光透過を確認するため豚の脂の裏に箸を入れてみる↓。

箸が透けて見える、光透過を確認。 なぜ光透過性があるかはおいらはわからない。おそらく、脂肪酸の高分子組織の熱的変性のせいなのであろう。ちょっとググったがわからなかった。

■ 今週の訃報; 篠田桃紅

墨を使った独特の抽象画で知られ、100歳を超えても旺盛な創作活動を続けていた美術家の篠田桃紅さんが1日、老衰のため東京都内の病院で亡くなりました。107歳でした。

篠田桃紅さんは大正2年、旧満州で生まれ、幼いころ父親の手ほどきで書道を教わり、以後、独学で書道を学びました。

昭和31年に単身アメリカに渡り、ニューヨークを拠点に、墨を使った独特の抽象画を創作しながら、アメリカやヨーロッパで個展を開いて注目を集めました。 (NHK)

Google [篠田桃紅 死去]

愚ブログにおける関連記事;

・篠田桃紅 昔日の彼方に; 前衛、商業的「成功」、そして、桃紅-弦一郎-NY ライン、あるいは、おいらの「冷戦下のCIAの美術工作」的感覚

■ 今週の毛唐さま

欧州軍、侮れぬ対中圧力 「砲艦外交」で揺さぶり(日経新聞)[google]

▼ 1839年の毛唐さま

ジョヴァンニ・アリギ、『北京のアダム・スミス』p60 より

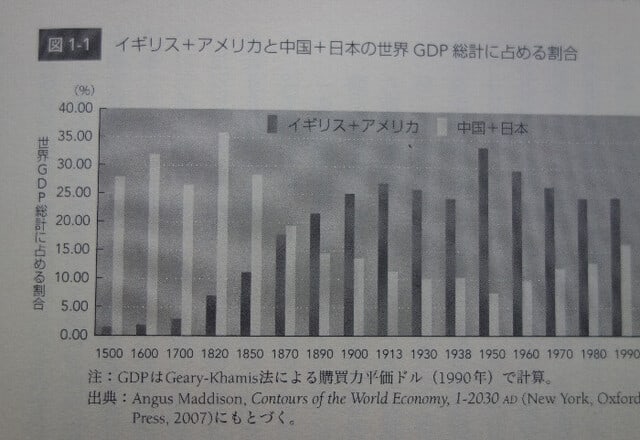

アヘン戦争(1839年)の11年後の1850年のGDPは中国(清朝)の方が米英総和より大きい。つまり、「金持ち」清朝は国際的暴力団の餌食になったのだ。そして、21世紀。再び、「金持ち」になった中共に毛唐さまは群がってくるのだ。

▼ 幕末のおフランスさま

上記ニュースの幕末の両方にフランスは来ている。そして、幕末の生麦事件の時、英国海軍が幕府を脅し、江戸湾で砲撃を行うと云ってきた。この時、フランス人のミニストル・ベレクルという人物が「大層な手紙を政府に出して、今度のことについてフランスは全く同説だ、いよいよ戦端を開く時には英国と共々に軍艦をもって品川沖をあばれ回ると乱暴なことを言うて来た」(福沢諭吉、『福翁自伝』)。アヘン戦争で大いに清朝を餌食にした英国のコバンザメとなって日本切り取りを狙っていたのだ。 自由、平等、博愛!

■ 今週の<やつらの食い物>

https://twitter.com/Bed_gentleman/status/1367907150119501825

たいしたもの食ってなさそうだし、何より<やつら>がありがたがる食い物が特別なものでもなさそうだ。Sunday roastなんて聞いたこともなかった。ネットでみたら、別にたいしたものでもなさそうだ。ただし、あのローストビーフはここに含まれるらしいので、まあ、悪くなはい。でも、ビーフストロガノフとはなんか聞いただけですげぇーものを食っていたら、ルサンチマンに燃料注入にできてうれしかったのに、がっかりだ。

今でもイギリス人は、日曜日にだけSunday roastをいただくわけでもないのだろう。いつでも食べているのだろう。ということは、昔(ヴィクトリア朝時代?)にはこの程度の食事が週一のごちそうだったのだろうか?しからば、国際的暴力団となってインドやチャイナを餌食にしても、イギリス本国では、このくらいの食い物だったということか。

■ 今週知ったこと、東アジア「勤勉革命」

経済史で「勤勉革命」という概念がある。速水融[wikipedia]の提案だ。西欧の産業革命 (industrial revolution) に対し、速水は日本の江戸時代にも高い経済成長と経済の高度化が見られることを指摘した (上wiki)。

一方、与那覇潤の『中国化する日本』という本がある。小谷野敦による疑問など話題となった。Amazonレビュー。この本の中で、速水融の勤勉革命が日本を特徴づける属性として言及されている。与那覇潤の『中国化する日本』の一番の語るところは日本社会の中国化しない部分であり、中国化しなかった徳川時代を嫌悪している(こんな近世は嫌だ ー自壊する徳川日本(18-19世紀))。その徳川時代の特徴が「勤勉革命」だ。

その勤勉革命がチャイナ(清朝)でも生じていたと主張するのが、杉原薫[wiki]という研究者。

杉原薫自らの文章(ソース);

周知のように、「勤勉革命」という概念は、1979年に速水融氏が江戸時代の日本をイングランドと比較して提唱され、その後、土地が希少だった近世の日本には労働吸収の経験の量的質的な蓄積が見られ、それが明治の工業化を準備する「初期条件」となったという議論の文脈で使われてきた。私はこれを近現代史につなげ、労働集約的な技術や労働吸収的な制度の発達は、日本だけでなく、より一般的に東アジアや、その他の地域の工業化の特徴でもあると論じた。

与那覇潤は、産業革命に"対抗"/対応して「勤勉革命」をつくりだしたかの評価をしています。そして、「中国と比較した場合の日本の近世の特徴をよく示したセオリーではないかと思います」と書いている。つまり、チャイナには「勤勉革命」なんてセオリーは通用しないのだと云っているのだ。たくさん文献調査して諸説に詳しいと思っていた与那覇潤は案外底が浅いのだろうか?と疑問を持ち始めた。

■