ノーマ・フィールドという人がいる。wikipediaの冒頭には、「アメリカ合衆国の日本研究者、シカゴ大学名誉教授」とある。女性だ。存命。1947年/昭和22年、東京生まれ。父親が進駐軍兵士だ。生まれてから一度も日本人になったことはない。ずっと、アメリカ合衆国人だ。

主な著作は『天皇の逝く国で』(1994)、『祖母のくに』(2000)、『へんな子じゃないもん』(2006)。のちに、『平和の種をはこぶ風になれ-ノーマ・フィールドさんとシカゴで話す』(2006)、『ノーマ・フィールドは語る-戦後・文学・希望』(2010)では、「敗戦国の混血少女」が碑文谷(東京都目黒区)の母方の実家に元軍人で米軍属となった父親と暮らし、スクールバスでワシントンハイツ内の幼稚園、学校に通ったことなど詳細に語られている。さらに、ノーマ・フィールドの母親と父親の進駐軍兵士とのなれ初めも語られてる。

代表作は、やはり、『天皇の逝く国で』(1994)。現在出版元品切れ、中古価格2,500円ほど。内容は、昭和終焉の頃、「体制」にはなじまない3人、すなわち、「沖縄国体で日の丸を焼いた知花昌一、殉職自衛官の夫の靖国神社合祀に反対した中谷康子、天皇の戦争責任を明言して狙撃された長崎市長の本島等(版元web site)」への面会、交流、インタビューをまとめた本。元は英語で書かれた米国人向けの昭和天皇崩御の頃の日本紹介。もちろん、ただの日本紹介ではなく、「体制」になじまず、抵抗し、さらにはくっきりとした個人を明徴化させ、「闘う」日本人だ。もちろん、昭和天皇への共感など微塵もない。

この『天皇の逝く国で』でノーマ・フィールドは自分のことは説明している。

私の母は(中略)比較的恵まれた、しかし結果的には不運な女。スコットランド系アメリカ人の父と横浜のアメリカ領事館で結婚したのは、一九四六年、まだ食料も物資も乏しく、闇市が盛んだったころのことである。かくて私は東京で両親、母方の祖父母、結婚まえの叔母たち、それに何匹かの猫にかこまれて、晴れ着にはオーガンジーのワンピースを与えられて育つことになった。敗戦国の混血少女にとって、それはまさしくイェイツの言う「しきたりと礼儀」の生活だった。

1964年、東京オリンピックの選手村が建てられたのは、ワシントン・ハイツという名のそういう幻想の国[ネヴァー・ネヴァー・ランド]の跡地である。私はそこの小学校に六年間通った。(中略)はじめての本格的なアメリカ体験は、ワシントン・ハイツの学校に入学手続きをした時から始まった。

ただし、『祖母のくに』、『へんな子じゃないもん』には碑文谷のことは明示されず、ワシントンハイツという言葉さえ出てこない。しかし、わかる人が読めば、ノーマ・フィールドはワシントンハイツの学校に通っていたとわかる。そして、わかる人が読めば、ノーマ・フィールドは碑文谷に住んでいたとわかる。

おいらは、『祖母のくに』、『へんな子じゃないもん』を読んで、ノーマ・フィールドはワシントンハイツの学校に通っていたと気づいた。「スクール・バスがわたしを運んでいったアメリカ軍基地は、三〇年まえのオリンピックで消えていまはない」(『へんな子』p100)とある [A]。『へんな子じゃないもん』は本来英語で書かれたせいか日本事情を説明する固有名詞は書かれていない。固有名詞を書いても英語人にはわからないので、意味がないと考えたのか、あるいは、個人情報の保護のためか。したがって、『へんな子じゃないもん』では、彼女がどこに住んで、どこからワシントンハイツの学校に通っていたのか?、その地名は書かれていない。しかし、状況的に示唆される文言として「品川港で明け方に船が鳴らす低い汽笛」とある。品川区か?でも、決定的な文言が見つかった。<おやど>ー住まいに指小辞の「お」をつけたもので、いかにも雀が寄りつきそうなところという意味の<雀のおやど>という言い方もある。祖母の家の近くの竹藪に囲まれた古い農家は、市の公園になってこの名で呼ばれている。これでわかった。これは、目黒区のすずめのお宿緑地公園のことだ。

▼ 今年(2024年)春に横浜を去ることになった。都内に行き、目黒区碑文谷を散歩した。

その散歩記録。

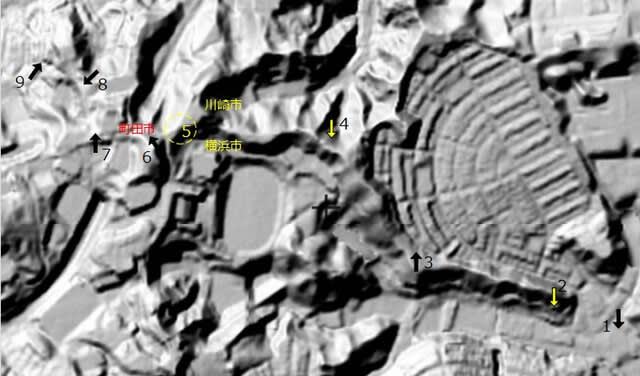

1.東急東横線都立大学、2.すずめのお宿緑地公園、3.碑文谷八幡宮、4.サレジオ教会、5.円融寺、碑文谷1丁目はノーマ・フィールドが住んでいた地区(らしい)

東京における碑文谷1丁目(赤線で囲まれた5角形)

■ 1.東急東横線都立大学 ⇒ 2.すずめのお宿緑地公園

東急東横線、都立大学駅

■ 2.すずめのお宿緑地公園

すずめのお宿緑地公園(目黒区碑文谷三丁目11番22号)

・<ひるさがり>ー正午を過ぎたころの、昼のうちでももっとも昼の気分の濃厚な時間。<おやど>ー住まいに指小辞の「お」をつけたもので、いかにも雀が寄りつきそうなところという意味の<雀のおやど>という言い方もある。祖母の家の近くの竹藪に囲まれた古い農家は、市の公園になってこの名で呼ばれている。 「大人になっての帰省」 ノーマ・フィールド、『へんな子じゃないもん』(2006)

すずめのお宿緑地公園の由来

この付近は、昭和のはじめまで目黒でも有数の竹林で、良い竹の子がとれました。竹林には無数のすずめが住みつき、朝早くいづこへともなく飛び立ち、夕方には群れをなして帰ってくることからいつしか人々は、ここを「すずめのお宿」と呼ぶようになりました。

この土地の所有者角田セイさんは、長年ここで一人暮らしをしておりましたが、「土地は自分の死後お国に返したい」といって大事にしておられたそうです。

その尊いご遺志が生かされて、角田セイさんの没後、目黒区が国からこれを借り受けて公園を造り、多くの人々の憩いの場として、利用することができることとなったものです。

ここに「すずめのお宿緑地公園」の由来を記して、故人のご遺志に深い感謝をささげます。

昭和五十六年四月吉日 目黒区長 塚本俊雄 (すずめのお宿緑地公園の由来)

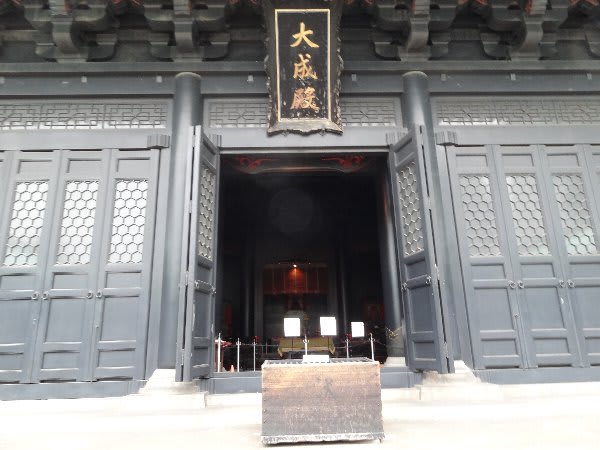

■ ⇒ 碑文谷八幡宮

たとえば、スクールバスを降りたときに、同じくらいの男の子から「アメリカ人!」って小石を投げられた記憶があります。あの八幡さまのところで。鳥居のそばでスクールバスが停まったでしょう? (ノーマ・フィールフォの回想、『平和の種をはこぶ風になれ-ノーマ・フィールドさんとシカゴで話す』p136)

■ ⇒ サレジオ教会

でも、ウチのそばはつい最近まで田圃や畑があったじゃない。有名人。松田聖子が結婚式場として選んだサレジオ教会のあたり。 『平和の種をはこぶ風になれ-ノーマ・フィールドさんとシカゴで話す』p137

■ ⇒ 5.円融寺

近所のお寺が斎場を建てなおしている。たぶん、いちどきに何組もの葬式ができるようになるのだろう。忘れずに駐車スペースを十分残しておくだろうか。

「葬儀の道具立て III 移動式トイレと俳句[ポートレット ポエトリー] 」 (『へんな子じゃないもん』)

▲ 以上、散歩報告を終わる。

**以下、ノーマ・フィールドの著作から彼女の人生の周辺についての抜き書き**

■ 「パンパン」について

ノーマ・フィールド、『へんな子じゃないもん』(2006)で一番目を引いたのが「パンパン」問題。むしろ、今の日本で「パンパン」[#]は通じないだろう。つまりは、今の日本で下記のような文章を読んでも通じないのだ;

あれほど世界に喧伝された日本人の愛国意識が戦後において急速に表面から消えうせ、近隣の東亜諸民族があふれるような民族的情熱を奔騰させつつあるとき日本国民は逆にその無気力なパンパン根性やむきだしのエゴイズムの追求によって急進陣営と道学的保守主義者の双方を落胆させた事態の秘密はすでに戦前のナショナリズムの構造のうちに根ざしていたのである。([強調おいら] 五 日本におけるナショナリズム、第一部 現代日本政治の精神状況、『現代政治の思想と行動』、丸山眞男、1964年、初出は1951年。)

[#] パンパンとは誰なのか―キャッチという占領期の性暴力とGIとの親密性 (茶園 敏美) (Amazon)

さて、ノーマ・フィールドの話に戻って、「パンパン」が出てくる。それも実の母が実の叔母にいわれるのだ。

確かにオバたちは、母や祖母と違って、活発に自己表現する。花騒動はほんの一例だ。母親が倒れて、今まで点検されなかった歴史が紛失するかのようだ。なぜ今、このことでこれほど怒られるのか、 当惑することも多かった。木に際した家庭にはよくあることだろう。ホームヘルパーに、姉はパンパンだったのよ、と言ったらしい。GI だった私の父と結婚したからだろう。だが空振りだった。叔母が売春婦の意味で使ったその言葉は、一回りほど若いヘルパーさんには通じなかった。

その時の母の態度はあっぱれだった(ヘルパーさんは無論 この話を母に告げたのだ)。あの当時、 自分自身と家族を養うためには何でもやった女の人たちを見下す なんてしたくない、と言った。けれどと彼女は付け加えずにはいられなかったが、それを咎める資格は私にはない。 「音と身振り」 『へんな子じゃないもん』p139

これはすごい。事実は小説より奇なり。有吉佐和子に『非色』という小説がある(関連愚記事、あらすじ&感想:読書メーター)。進駐軍兵士と結婚して子を設け、渡米する女性の話。進駐軍の特権を利用して物資の調達など利便を家族・兄弟にもたらした主人公は、結局、家族に冷遇される。そういう小説なのに、おいらの記憶では、「パンパン」という言葉は出てこない。もちろん、主人公は売春婦ではないので、パンパンが出てこなくて当然なのだが。

ノーマ・フィールドの母は三姉妹の長女。ノーマ・フィールドにとって実の叔母ふたりは彼女の著作でしばしば言及される。長崎の叔母と碑文谷に残った叔母。実の姉を「パンパン」呼ばわりしたのは、碑文谷に残った叔母だ。

■ ノーマ・フィールドの実家、春美栄光堂(ブロマイド屋)

ノーマ・フィールドの母は三姉妹の実家は、春美栄光堂(google)というブロマイド屋。それが碑文谷にあった。2000年頃までは続いていたらしい。

最初の著作『天皇の逝く国で』(1994)では、「真珠湾ののち、祖父母はアメリカやヨーロッパの映画スターの写真を売ることができなくなった」と言及されている。実家が洋画のスターの写真を売る商売をしていたことが紹介されている。ただし、具体的なことは何も説明されていない。のち、『平和の種をはこぶ風になれ-ノーマ・フィールドさんとシカゴで話す』(2006)では詳しく紹介されている。現在、ネット検索すると下記情報が得られる;

出典:駿河屋 web site

出典、Amazon: 1941年発行 春美栄光堂 スターカレンダー 戦前 ハリウッド

戦前から、screen pictorial (google)という雑誌を刊行していたらしい。日米開戦の年まで、洋画女優のカレンダーを売っていたのだ。この経営者がノーマ・フィールドの母の親である。

スクリーン・ピクトリアル (天牛書店)

■ その実父について、あるいは、ルサンチマン、はたまた、学歴、出身集団

ノーマ・フィールドは実父についていくばくか語っているが、否定的である。かわいそうな、お父さん。むしろ、ノーマ・フィールドが書いて報告しているのは義父(夫の実父)であり、その文章の題は「嫁ならざる嫁」である。ウヨのおいらでさえ、冷や冷やする。ポリコレ的に大丈夫なんだろうか?義父と嫁って家父長的なものを前提としていないか。なお、義父の名はジョージ・G・フィールドと明記されている。つまり、ノーマ・フィールドの姓は夫のものなのだ。日本の旧家のステロタイプでは、お嫁さんが舅さんに「野原」家の人間だってこと忘れないで下さいね!、といわれるのだ。その「嫁」だ。なお、実父の姓はノーマ・フィールドの著作で一切明らかにされていない。ノーマ・フィールドは「夫婦別姓」ではないのだ。

さて、ノーマ・フィールドの実父はスコットランド系米国人でカリフォルニア出身であると彼女から報告されている。そして、低学歴でルサンチマンの人だと娘から断定される。WW2直後のトランプ支持者!。

『平和の種をはこぶ風になれ』でノーマ・フィールドと母、美登里は語っている;

美登里 あなたのお父さんなんか、けっこうね、知識的に下のほうよね。

ノーマ だって、高校出てないでしょう。

美登里 わたしには高校、出たっていってたけれど。

『ハイスクール・セルフ・トートゥ』

美登里 わたしは高校を出たと思っていた(笑)。でも、そういう本があったっていうことは。

ノーマ そう。わたしはずっと軽蔑していた(笑)。

さらに、別途;

ノーマ そのスコットランド人の移民の祖母とは数か月一緒に暮らすことになるわけです。はじめてアメリカに行ったとき。確かに実直でいい人でしたが、もう偏見の塊なんです。貧しい生活をしていてー祖父はとっくに亡くなっていましたから、彼女は年金暮らしだったと思います。その地域は、南カリフォルニア大学の付近ですが、その地域に残っている白人は、彼女と彼女の家の向かいの小さな食料品をやっているジェリーっていう男性、その二人だけでした。まわりのアフリカ系アメリカ人の悪口ばっかりいっていました。

ノーマ・フィールドが直接語る実父の記憶:父はルサンチマンの塊のような人物

アメリカ人としても背の高い父は、(中略)貧しいスコットランド移民の子で、高校も出たかどうか知りません。アメリカ社会の底辺で生きることを強いられた男性が、軍隊に入り、日本に来て、日本人女性と結婚する。

父はルサンチマンの塊のような人物で、反共、核実験推進、という感じでした。(中略)父も父で、薄幸な人生だったと想像がつきます。 (『ノーマ・フィールドは語る 戦後・文学・希望』2010)

■ ノーマ・フィールドの両親の馴れ初め、あるいは、家父長制の賜物、はたまた、複製芸術時代の国際結婚

ノーマ・フィールドの父親である米兵と日本人であったノーマ・フィールドの母親がどういういきさつで結婚することになったのか?それはノーマ・フィールドの母親の父親(以下、祖父)が進駐軍の米兵を家に連れて来たのだという。その祖父は前述の通り洋画俳優のブロマイド販売を行っていて、のち、80歳過ぎて、叙勲。理由は、「六十年間、日本における西洋映画振興に尽くした」。

ノーマ・フィールドの両親が出会った場所は都内ではなく、座間だ。祖父の実家が座間であり、終戦直後は疎開していた。今のキャンプ・座間、当時の陸軍士官学校の近所だ。米兵である父はキャンプ・座間所属だった。つまりは、戦前は洋画の俳優、女優のブロマイドを刷って売っていた(複製芸術!)祖父が本物の白人に出会い、家に連れて来たのだ。当時、上述の本当の「パンパン」さんたちは家父長制のもと家から追い出されていたとされる時代に、ブロマイド屋の祖父は家父長制のもと進駐軍のスコットランド系アメリカ人と娘を結婚させたのだ。

ノーマ・フィールドの父親は1952年頃ひとりで帰国する。ノーマ・フィールドは両親の結婚について、母親は結婚に「失敗」したと認識し、結果的には不幸な女と書いている[B]。上記のいきさつは、当初から、第一作『天皇の逝く国で』で書いている(本記事冒頭での引用を繰り返す);

そもそも私の父をほかのGIといっしょに、英語のできる娘たちに会わせようと言って家に連れてきたのは、祖父だった。私は沖縄の高良勉の詩集を読んだことがある。黒い肌・白い肌のGIを待ちつつ海をみつめる。腕の付け根まであらわな島の娘たち*。私の母は島の娘ではなかった。比較的恵まれた、しかし結果的には不幸な女。スコットランド系アメリカ人の父と横浜のアメリカ領事館で結婚したのは、一九四六年、まだ食糧も物資も乏しく、闇市が盛んだったころのことである。かくて私は東京で両親、母方の祖父母、結婚まえの叔母たち、それに何匹かの猫にかこまれて、晴れ着にはオーガンジーのワンピースを与えられて育つことになった。敗戦国の混血少女にとって、それはまさしくイェイツの言う「しきたりと礼儀**」の生活だった。(『天皇の逝く国で』)

* 高良勉「夢の黙示」、詩集『岬』(大阪、海風社、一九八四年)十八ー十九頁。

** イェイツの詩「わが娘への祈り」より。「・・・・しきたりと礼儀が守られなければ、無垢と美はどうして生まれようか」(訳註)

■ 天皇、庇護者、あるいは、<世界>/ 御代の崩壊

ノーマ・フィールドは『天皇の逝く国で』では、昭和天皇ではなく、沖縄・長崎・山口の抵抗者たちを描き、『祖母のくに』、『へんな子じゃないもん』では混血児 [C]である自分を庇護してくれた祖母を語る。さて、上記抵抗者たちは天皇を中心とする国家がもたらす「悪」に抵抗する。その「悪」の源の天皇の死の重大さは、ノーマの祖母の「死」で明らかとなる。すなわち、天皇が日本にいる必要性、重要性、あるいは、<(疑似)超越的中心>を、ノーマ・フィールドは祖母が倒れたこと(社会的「死」)で知る。その「偉大な中心」が失われた時出来する「地獄」が報告されている。

(三姉妹は)絆が強いだけに、祖母が倒れてからはみんな対立するようになってしまうんです。さきほど触れましたが、祖母が一家の中心でした。(中略)ともかく、中心がなくなることによって、姉妹それぞれが置かれた社会的位置の経済的、精神的緊張感が一気に露呈してしまった感があります。姉妹ですから、幼児期に遡る感情のもつれもあるでしょう。子どもの頃かわいがってもらって、私の人格形成に大きく関わった叔母たちとの関係が切れてしまったことは残念としかいいようがありません。(『ノーマ・フィールドは語る』)

これはノーマ・フィールド自身気づいていないことではないか。ノーマ・フィールドの実家では、祖母が「ミクロの<(疑似)超越的中心>だったのだ。「天皇が逝く」とは耳にさわる言葉遣いではあるが、これをちゃんと天皇崩御と言えば、ノーマ・フィールドが祖母が倒れた時に受けた衝撃こそが崩御という事態であったろう。

■ 天皇、庇護者/激励者、あるいは、混血孤児、そして、エリザベス・サンダース・ホーム

エリザベス・サンダース・ホームを訪れる 昭和天皇・皇后両陛下(1955年10月30日)

沖縄・長崎・山口の抵抗者が抗う日本の「中心」である昭和天皇は、混血孤児を「励ました」ことがある。この訪問が、五か条の御誓文にある「天下億兆一人も其処を得ざる時は、 皆朕が罪なれば、今日の事、朕自ら 骨身を労し」の一環であるかは、わからない。おそらく、エリザベス・サンダース・ホームの少なからずの混血児はこの後日本で所を得なかったのであろう。それでも、少なくとも昭和天皇は混血孤児の「庇護者」(澤田美喜)を励ました。なお、平成の御代でもここにすめろぎさんは来るらしい(ソース)[D]。

さて、ノーマ・フィールドは、エリザベス・サンダース・ホームにはっきりと言及している;

エリザベス・サンダースホームという施設がありましたね、大磯に。沢田美喜さんが設立した、「進駐軍」男性と日本人女性の間に生まれて孤児となった子を収容するものでした。沖縄を避けていたもう一つの理由は、エリザベス。サンダースホームの話を母から随分聞かされていたこともあります。「言うことを聞かない」と、そこに送り出されてしまうのが怖かったのと、自分がそこにいる子たちにかなり似ているような気がして、必死に区別をつけようとしていました。きっと、沖縄に行ったら、そういう子にたくさん出会わなければならないんだろう、と潜在的に思っていたんでしょう。ワシントンハイツのヨヨギ・スクールやアメリカン・スクール在学中、私のような子は意外と少なかったねす。(『ノーマ・フィールドは語る』)

■ 古典を失わない敗戦国の混血少女・ノーマ・フィールド

ノーマ・フィールドは自作『天皇の逝く国で』について、「紀行文、日本では長い伝統のある紀行文の形式を借りてもいます」と云っている(『ノーマ・フィールドは語る』)。そもそもノーマ・フィールドは「源氏物語」の研究者らしい。「源氏物語」に耽ると四姉妹の物語を書きたくなるのかわからないが、自分を庇護した祖母とその娘たち3人、すなわちノーマ・フィールドの母とその妹たち二人の計3人姉妹について書いている。三姉妹であり四姉妹ではないのだが、ノーマ・フィールドが生まれ、育った頃は、その三姉妹と同居していた。祖母から見れば「四姉妹」みたいなものだ。ノーマ・フィールドの主要3作から読み取れる「四姉妹」の話は興味深い。特に長崎の叔母とその夫(おそらく東大出の三菱重工のエンジニア、子供の頃東京大空襲で近所の死亡者をたくさん荼毘にふす)の話、そして、上記に書いたノーマ・フィールドの母を「パンパン」よばわりした妹。それでも、読者は、ノーマ・フィールドの「四姉妹」の物語は安心して読めるだろう。なぜなら、「四姉妹」は下痢に悩まされることはないのだから。

[A] 四〇年このかたわたしにお馴染みのバス路線がある。最初はそこをアメリカ軍スクール・バスで通っていた。(中略)いまではその路線は東京の若ものに人気のある盛り場の一つを通る。スクール・バスがわたしを運んでいったアメリカ軍基地は、三〇年まえのオリンピックで消えていまはない。けばけばしい街並みが、バス会社の路線沿いに不規則にひろがっている。「バス・ツアー」(『へんな子じゃないもん』)

[B] ノーマ・フィールドの母(美登里)の夫(ロバート)への感想

やっぱり、夫の性格ですね。いい人だと思っていたのに、結婚してみると、なかなか口うるさいし、それから、日本人の社会にとけ込むとか、日本の食べ物を食べることもないから、いつもご飯のときには彼のために別のものをつくって、そういうことをやっていたのです。すごく偏狭で、ケチなところがあって。あ、両親がスコットランドの生まれだからスコッチなんだって(笑)、父ともよく話していたんです。(『平和の種をはこぶ風になれ-ノーマ・フィールドさんとシカゴで話す』)

アメリカはわたしにとって異国ですから、夫が、理解があって優しい人ならついて行ったかもしれませんが、「この人と一緒じゃとても行けない」と思って、それでわたし、「行かない」って。思いやりがない人間と感じていたんです。(同上)

[C] 混血児の中でもアメリカ占領軍兵士と地元女性の間の子を日本では「GIベイビー」(wikipedia)と呼称するらしい。米国では war baby というらしい。

自分で行きたくて行ったカリフォルニアの大学で、ある日そこを見学したいという父娘を案内していたとき、その父親は言ったものだ。「あのウォー・ベイビーというやつか!」(『天皇の逝く国で』)

[D] 社会福祉法人 エリザベス・サンダース・ホームの web siteで下記が記されている。「平成天皇」は不適切な表現えはないだろうか?

| 2002年11月6日 | 平成天皇・皇后両陛下ご来園 |

|---|

上陸艦

上陸艦

2017年

2017年