▲ 今週のみけちゃん

▼ 新しい街でもぶどう記録;第434週

■ 今週の武相境斜面

■ 今週の草木花実

■ 今週の訳あり

山形産リンゴ、ふじ。10kg、2,770円。

■ 今週の消えた食材

十年一日のように毎朝目玉焼き、卵1個分を食べてきた。御承知の通り卵の値段が上がっている。10個で300円ほど。値上げどころか、今、スーパーに卵が売っていない。

卵10個入りパックは30年前は100円で、その後だんだん上がってても、ついこないだまで、150円ほど。はたちからひとり暮らしを始めて自炊したが、卵さえあればと思ってきた。なお、卵を2-3個づつバラで買っていた話はいつかした。スーパーでは卵はバラ売りしていないから。

一方、目玉焼きを食べるたびに思い出す話がある。1980年代初頭、当時50歳くらいの高校教師が、こどもの頃は卵は1年に1個しかたべる機会がなかったと云っていた。その年1回というが運動会か遠足かの年中行事だったとのこと。その当時、今の日本は豊かになったとその高校教師は訴えていたのだ。

さて、卵が出てくる話を今週読んだ。三島由紀夫、豊饒の海(3)「暁の寺」で、昭和20年5月25日の東京の山手空襲により焼かれた松枝侯爵邸の焼跡で<本多繁邦>は、95歳となった<蓼科>とばったり出会う。お互い、松枝侯爵邸の焼跡を見に来たのだ。生卵を2つもっていた<本多繁邦>は、それらを<蓼科>に与える。

果して卵を手にした蓼科は、実に無邪気な喜びと感謝をあらわした。

「まあ、お玉。まあ今どき、お玉とは何とおめずらしい!何年も見ないようでございます。お玉とは、まあ!」

「宅へ持ち帰りますよりも、無躾で恐れ入りますが、いっそここで・・・」

割る場所を探しているのを、本多は放置っておいた。何か忌まわしいことを手伝うような気がして、手助けが憚られたからである。蓼科は存外器用に、自分の腰かけた石のへりで卵を割った。中身を落とすまいとして、慎重に口の前へ持って来て、徐々に仰向いて、夕空へひろげた口から、しらじらと光る総入歯の歯列のあいだに流し込んだ。

街を歩いていても、目玉焼きに目が行く。

■ 今週のお支那さま

サウジアラビアとイランは10日、中国の仲介で、約7年ぶりに外交関係を正常化することで合意した。双方は互いに2カ月以内に大使館を再開する見通しだ。中東では各地で紛争が続いており、イスラム教スンニ派大国のサウジとシーア派大国のイランの関係改善が、地域情勢の安定に結び付くか注目される。

サウジとイランのメディアによると、両国は関係正常化を仲介した中国に謝意を示した。国営イラン通信によると、同国の最高安全保障委員会のシャムハニ事務局長が6日に北京入りし、サウジの安全保障担当高官と会談して合意に達した。両国と中国の3カ国は10日、共同声明に調印しており、中東における中国の存在感が強まりそうだ。 (産経新聞 サウジとイラン、外交正常化で合意 中国が仲介)

■ 今週の「季節のメニュー」

すかいらーくグループ・ジョナサン: いちごとチーズケーキのシュー・ア・ラ・クレーム

■ 今週の「昭和の成仏」のために

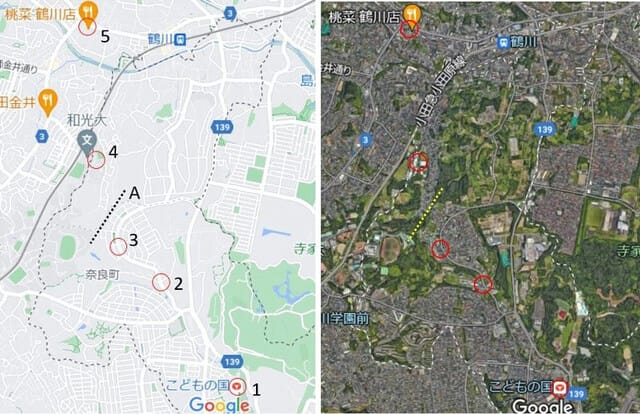

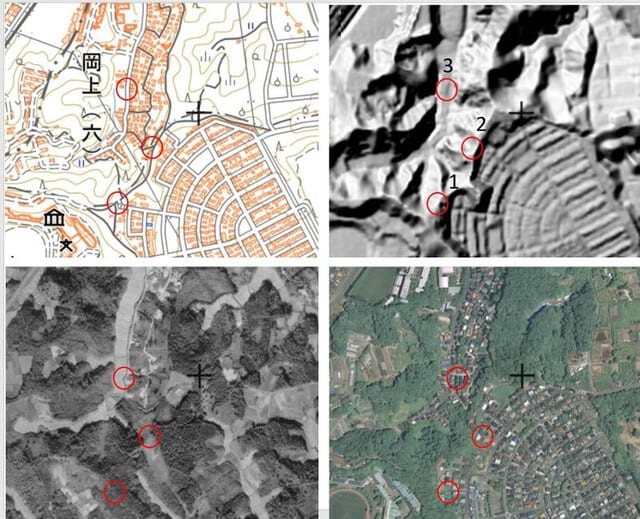

大入公園(横浜市の web site:青葉区荏田北三丁目15:立派なケヤキとサクラに囲まれたとても静かな公園です。)

map

map

1977年 9月 27日

■ 今週の記念日

2011年03月13日 07時38分54秒

筑波山麓で受けたM8.8の地の波の結果について、おいらの見たこと

12年前は非正規社員だった。

■ 今週読んだ本

三島由紀夫、豊饒の海 全4巻(春の雪、奔馬、暁の寺、天人五衰)を読み終えた。

◆ 江藤淳と<本田繁邦>、あるいは、全的滅亡

豊饒の海の最終巻「天人五衰」の最期に日付がある。昭和四十五年十一月二十五日。三島、自決の日だ。三島の事件があった頃、江藤淳は毎月、毎日新聞で文芸時評をやっていた。昭和46年(1971年)1月の文芸時評に三島について言及している。

ところで、渋沢氏のいわゆる「みずからの肉体、みずからの死をもい、・・・・一個の作品たらしめた」という言葉は、おそらく著者の意図を超えた意味を含んでいるように思われる。つまりここには、三島氏のつくり上げた最大の作品は「三島由紀夫」だという逆説が含まれているからである。「新潮」新年号に遺稿として掲載されている「天人五衰」の最終回を通読すると、作者が小説をつくり上げることに倦んでいる様子がありありとうかがわれる。この作者は人間にも実在にも、ほとんどなんの興味も示していない。それも当然であって、作者にとって思想も、政治も、ボディ・ビルも剣道も、小説すら「三島由紀夫」という第二のアイデンティティをつくり上げるための素材に過ぎなかったのである。

この虚のアイデンティティを完成するために、 作者は「刻苦勉励」した。(江藤淳、文芸時評、昭和46年1月、『全文芸時評 上』)

三島由紀夫に厳しかった江藤が最後には「三島は小説を書くことに倦んでいる」と断定している。つまりは、もはや小説家ではない、と云っているのだ。では何であるかというと、作品「三島由紀夫」なのだ。そうすると作品「三島由紀夫」の一素材であるこの小説を手がかりに作品「三島由紀夫」とそれをつくりあげる三島由紀夫を知ることができる。

▼ 三島と江藤ということで、共通点とすれ違いを見つけた; 全的滅亡

江藤淳は晩年西郷隆盛について書いた。もちろん西郷そのものについて論じたのではあるが、実は、先の大戦の敗北を背景に語っている。そして、東京の空襲の焼趾について書いている;

西郷とともに薩摩の士風が滅亡したとき、徳川の士風もまた滅び去っていた。瓦全によっていかにも民生は救われたかも知れない。しかし、士風そのものは、あのときも滅び、いままた決定的に滅びたのだ。これこそ全的滅亡というべきものではないか。ひとつの時代が、文化が、終焉を迎えるとき、保全できる現実などはないのだ。玉砕を撰ぶ者はもとより滅びるが、瓦全に与する者もやがて滅びる。一切はそのように、滅亡するほかないのだ。(江藤淳、全的滅亡の系譜、『南洲残影』)

家もなくなっていた。大久保百人町の家は五月二十五日の空襲で焼けていた。父はなぜか荷物の疎開をためらっていたので、私を祖父や亡母につなげていた遺品や記録も、わずかな品物をのぞいて全部焼けた。それから数日後に父とふたりで庭の片隅に埋めておいたはずの陶器を掘り起こしに行ったときのことを私は覚えている。壕舎に住んでいた留守番の一家がつかっている焼けのこりの水道菅のそばには、変色した五月人形の鉄製の兜がころがっていた。庭木がすっかり失くなっていたので、二つの茶箱につめて埋めておいた陶器の一箱はついに見つからなかった。父と私は、美しく澄んだ空のひろがりをぼんやり眺めながら、焼跡で弁当をつかった。しかし家がなくなったことの意味がわかったのは敗戦後のことである。つまり私には帰るべき場所がなくなったのである。 (江藤淳、「戦後と私」)

一方、三島は<本多繁邦>を東京の焼跡に配している;

窓からは六月の光の下に、渋谷駅から駅までの間は、ところどころに焼ビルを残した新鮮な焼阯で、ここらを焼いた空襲はわずか一週間前のことである。すなわち昭和二十年五月二十五日の二晩連続して、延五百機のB29が山の手の各所を焼いた。まだその匂いがくすぶり、真昼の光りに阿鼻叫喚が漂っているような気がする。

火葬場の匂いに近く、しかももっと日常的な、たとえば厨房や焚火の匂いもまじり、又、ひどく機械的化学的な、薬品工場の匂いを加味したような、この焼趾の匂いに本多ははや馴れていた。幸い本郷の本多の家はまだ罹災せずにいたけれど。 (三島由紀夫、『暁の寺』)

むかしの町と比べての感慨は、本多は少しもなかった。ただ目はまばゆい廃墟の反射をとらえて、割れた硝子の一片が今目を射るならば、次の刹那にはこの硝子も滅し、焼趾も亦滅して、新たな廃墟を迎えることになるということを、感覚的な確かさで受け入れた。破局に対抗するに破局を以てし、際限もない頽落と破滅に処するに、さらに巨大、さらに全的な一瞬一瞬の滅亡を以てすること、・・・そうだ、刹那刹那の確実で法則的な全的滅却をしっかり心に保持して、なお不確実な未来の滅びに備えること、・・・・本多は唯識から学んだこの考えの、身もおののくような涼しさに酔った。(三島由紀夫、『暁の寺』、第二十章)

▼ 明治維新成功の象徴を「焼いた」三島

『春の雪』の主人公、<松枝清顕>の松枝家は明治維新の元勲[wiki]の家系。松枝清顕の祖父が元勲。伯爵級なので歴史上実在の人物でいえば西郷従道級。事実、『春の雪』の舞台の松枝邸は現在西郷山公園にあった西郷従道邸とみなされている(松村剛、『三島由紀夫の世界』)。この明治元勲の邸宅は『暁の寺』では、1945年5月25日の山の手空襲で焼失することになっている。しかし、現実には、西郷従道邸は残っている。今は愛知県の明治村にあるが、戦後に移築されたようなので、焼け残ったのだろう。

出典

出典

ということは、三島由紀夫が「西郷従道邸」を焼いたのだ。

坂上から上通り、南平台の一帯は、かつてことごとく松枝邸の十四万坪の内であった。それが細分されて今日に及んだのだが、ふたたび一望茫々たる焼趾になって、ひろい空の夕焼を浴びて、むかしの規模を取り戻したのである。(『暁の寺』21章)

▼ タイ王国、ピブン首相

「豊饒の海」での登場人物にはモデルがあるとの話がある。一方、物語で実名が出てくる人物として、山縣有朋、吉田茂、マッカーサーなどがある。そして、タイ王国のピブン首相の名が『暁の寺』に出てくる。ピブン首相に言及する人など見たことがなかった。愚ブログではピブンについて書いている。タイ王国、ピブン首相とは、当時独立国であったタイが英米に宣戦布告をしたことの責任者。日本軍のシンガポール陥落前だ。

『暁の寺』のジン・ジャン女王が<松枝清顕>が転生した3代目。大東戦争中の時期が背景の『暁の寺』では主役となる。現実では、タイ王国は1943年の大東亜会議にワンワイタヤーコーン親王(wiki)が参加。

▼ <本多繁邦>は、印度で、死(Θάνατος, Thanatos)に直面し、性(Ἔρως,Erōs)に覚醒

1945年の3月からの米軍による東京人の大量焼却に先立ち、対米英開戦前に印度のベナレスに行き、遺体を荼毘にふす情景に印象を受ける。これは本書で「本多のベナレス体験」といくどもも言及される。その描写は読書感想で言及する人が多い。印象深いと。

屍は次々と火に委ねられていた。縛めの縄は焼き切れ、赤や白の屍衣は焦げ失せて、突然、黒い腕がもたげられたり、屍体が寝返りを打つかのように、火中に身を反らしたりするのが眺められた。先に焼かれたものから、黒い灰墨の色があらわになった。ものの煮えこぼれるような音が水面を伝わった。焼けにくいのは頭蓋であった。たえず竹竿を構えた隠亡が徘徊していて、体は灰になっても頭ばかり燻ぶる屍の、頭蓋をその竿で突き砕いた。(『暁の寺』、8章)

ジン・ジャンの卓上に張り出している胸は、あどけない顔つきにも似ず、船首像のように堂々としていた。学生風の長袖のブラウスの下には、見ないでも、アジェンダ洞窟寺院の壁画の女神たちの肉体が隠されているのがわかる。(『暁の寺』、30章)

▼ 敗戦利得者<本多繁邦>と斜陽族

”解放”と”獲得”だけが戦後であって、”敗北”と”剥奪”が戦後ではないという認識はあきらかに片手落ちである。とは江藤淳の戦後文学批判である。

<本多繁邦>は戦中には戦争に動員されることもなく(50歳前後)、戦災で家を焼かれたり、親族を失うわけでもなく、敗戦を迎える。さらに、敗戦での法改正により巨万の富を得る。敗戦利得者。これと対照的に、かつての知人、物語の華族であった登場人物たちは没落し、過去の所業が暴かれ、醜態を晒す。例えば、宮は皇族離脱の後、旧華族の宝飾品などの販売を始める。

▼ 変態へと変態した<本多繁邦>

戦後、巨万の富を得た<本多繁邦>は、性的嗜好の変態性が顕在化する。得た富にあかせて自宅には客室に覗き穴をつくったりする。一方、外でも覗きを行い、世間に発覚してします。経済的には「上昇」するも、道義的には没落する。さて、敗戦前は顕在化しなかった性欲の顕れとして、<本多繁邦>の「巨乳」・巨尻好きが描かれる。描いているのは三島由紀夫だ。1970年に「巨乳」という言葉はほぼない。

安田理央は、1983年頃から『BACHELOR』誌で「巨乳」という表現が使われたことが、この言葉が世に広がる発端となったのは間違いないとしている[24]。この言葉自体は、『平凡パンチ』1967年8月28日号において、ジェーン・マンスフィールドの胸を表現する際に使われている[20]。 巨乳の誕生 wikipedia

一方、この作品(『暁の寺』、37章)に、一対の巨きな乳房 とある。さて、「巨乳」フェチを描く三島は上記のように、印度で巨乳を印象付けられたと書いている。⇒これだ!(愚記事:インド人は、おっぱい星人)。

▼ 綾倉聡子と久松慶子によるダブルパンチ:根元的滅亡

この物語の「落ち」がすごい、というのは有名な話。おいらも、実は、「豊饒の海」を読む前にこの落ちを知ってしまった。なので、今回4巻を読むとき、最初に最後を読んで、「春の雪」を読み始めた。最後まで読んで、最後の綾倉聡子の一撃にも劣らず、その前に久松慶子の一撃もあり、衝撃を受けた。

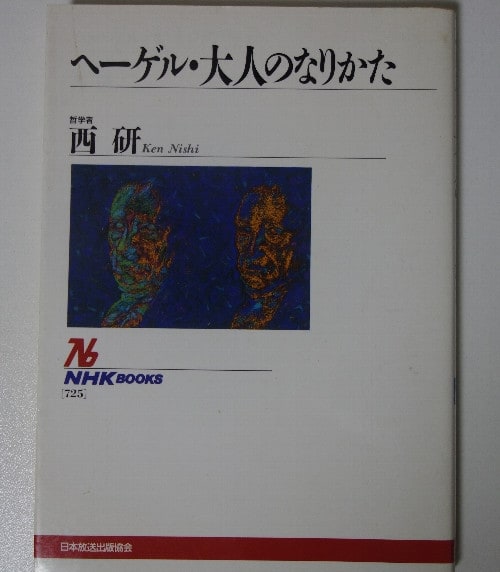

■ 今週の購書

■

消えた

消えた

村井理子、『兄の終い』

村井理子、『兄の終い』

1995年刊

1995年刊