▲ 今週のみけちゃん

▼ 新しい街でもぶどう記録;第454週

■ 今週の武相境斜面

■ 今週の草木花実

おじぎ草

■ 今週の紫色野菜

Google [紫色野菜]

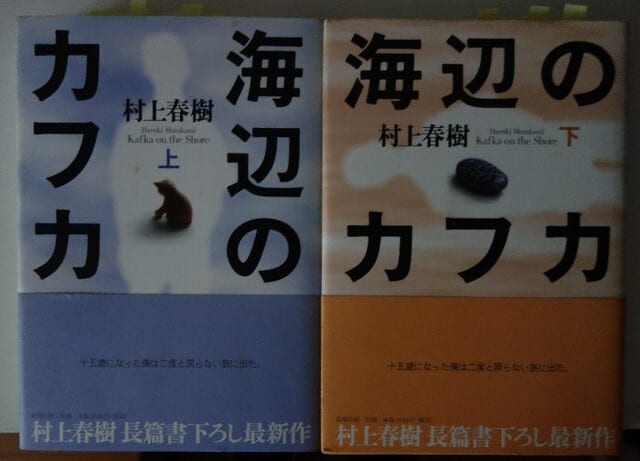

■ 今週のビンゴ:村上春樹 ー 柳井正

新潮社の季刊誌『考える人』の2010年夏号は、「村上春樹ロングインタビュー」が載っている。一方、この誌にはユニクロ広告が大きく出ている。さらには、冒頭のインタビューには柳井正であった。

さて、早稲田大学国際文学館=通称村上春樹ライブラリーというものがある;

早稲田大学国際文学館は、東京都新宿区の早稲田大学構内に開館されたミュージアム。村上春樹の文学を中心として研究を図る。通称村上春樹ライブラリー。(wiki)

このパトロンが 柳井正なのだという;

2019年、早稲田大学国際文学館の開館に伴う建物改築の費用(約12億円)を、全額寄付すると発表した。 (wiki)

▶早稲田大学 web site: 村上春樹ライブラリーに柳井正氏支援

村上春樹 と 柳井正は 1949年生まれ(共に早生まれ)。ふたりは早大で同時期にいた。村上は文学部、柳井は政経学部。紛争の時代あったが、柳井は完全ノンポリだったとのこと。

柳井は村上春樹の作品の愛好者なのだという:私たちが"村上春樹の小説"を愛読する理由

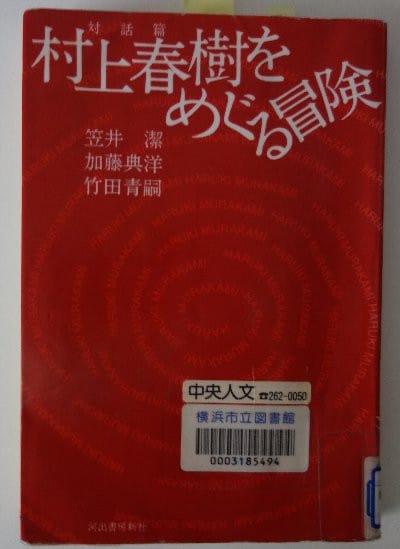

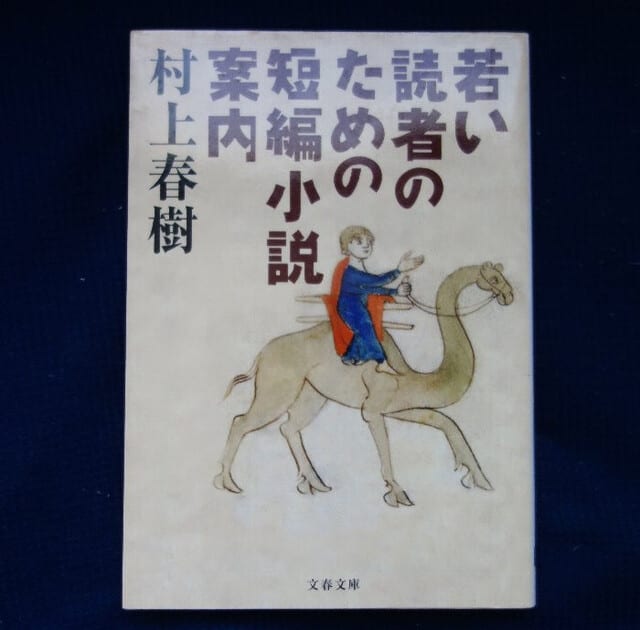

■ 今週借りて読んだ本:『村上春樹をめぐる冒険』

Amazon 村上春樹をめぐる冒険〈対話篇〉 単行本 – 1991/6/1

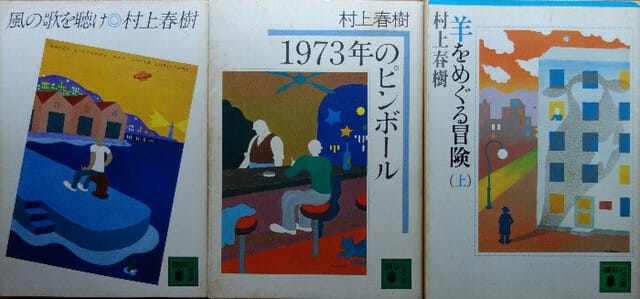

笠井潔、加藤典洋、竹田青嗣の三人は1947-1948年の生まれで、村上春樹と同じ世代。4人とも大学紛争/1968年「革命」の当事者あるいは周辺者。笠井潔、加藤典洋、竹田青嗣の三人は村上春樹の初期作品(『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』『世界の終りとハードボイルドワンダーらんっど』)に肯定、否定を含め共感・感心する。理由は、これらの作品の主人公あるいは登場人物が<大学紛争>への関与者であり、そのことがその後の人生に影を落とし、空漠感と寂寥感に充ちた生活を送ること。そして、「また世に出ずる日の誉」(???)。笠井潔、加藤典洋、竹田青嗣の三人は<紛争後>、1970年代は雌伏の時期を過ごし、村上春樹が『風の歌を聴け』でデビューした1979年から数年後の間に、あいつでデビューする [1]。

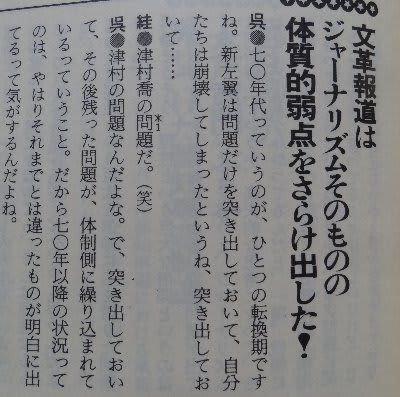

[1] この3人について、『近代日本の批評』(昭和編 下)で浅田彰は次のように述べている;

しかし、 八三年に 竹田青嗣の『<在日>という根拠』、 八四年に 笠井潔の『テロルの現象学』、 八五年に加藤典洋の『アメリカの影』と、 典型的な全共闘世代の批評家が出てきて、 人間主義に回帰し、自我と世界だの、観念と現実だの、 60年代的というか 19世紀的というか、いや ほとんど 中学生の文学少年並みの話を展開してしまうわけです。その退行ぶりは驚くべきものだと思う。とにかく、「 ね、わかるでしょ」 でいきたいと言うんだから。

笠井は『風の歌を聴け』についてこう書いている;

あれは一九八〇年ぐらいに書かれた手記という設定の小説です。過去八年間の自分の生活が、重要なものから逃れて、あるいは重要なものを隠蔽して暮らしてきた結果とても荒廃している。逃れてきたものに直面しなければならないところに追い詰められたのだとうことが、まえがき的な部分(に書いてある)。『村上春樹をめぐる冒険』

さらに、笠井潔は云う;

まさに 村上春樹が こだわってきた一九七〇年前後ー 象徴的には『風の歌を聴け』の主人公の恋人が自殺した七〇年三月になるのかもしれませんがー 七〇年という年号に象徴される全共闘と連合赤軍の時代を 二十歳前後で通過して、そこで見るべきものは全て見てしまった、 あるいは解くべき謎は全て提出されてしまったという印象があり、長いこと それから逃れられなかったからです。 二十歳前後の時代に突き当たった 問題、例えば 解放が虐殺に、革命がテロリズムに転嫁する必然性や、 その根拠であるらしい 観念の累積と倒錯の必然性などについて考えるだけで精一杯で、他のことに関心を向けるとゆとりがない。そういう感じで この二十年間生きてきたような気がする。それが 去年あたりから急にほぐれてきた、そんな精神生理 感覚があるんです。 『村上春樹をめぐる冒険』

つまり、全共闘運動参加者が熱中し、(今となっては[一部から])挫折したといわれ、その後、散じりになっていった運動。そして、その一部は、「内ゲバ」、「連合赤軍事件」、「東アジア反日武装戦線の爆弾テロによる一般人虐殺」となったあの運動。その経験、挫折、その後のこと。竹田青嗣は云う;

村上春樹が書こうとしていたのは、 言いかえれば『 風の歌を聞け』の、いわば 隠蔽していたように見える「本当のこと」というのは、 笠井さんが言うように直子の自殺自体ではない。 つまり、一方で自分のなかに空虚な情熱に対する感性もある。もう一方で真面目な社会観というか、 社会を変革しようというものに対する理解もある。けれども、 自分はそのどちらにもはっきり寄り添えない。 ただ、全共闘に触発されたある情熱が自分の中で時代の推移とともにどう変異していったか、その変異どういう意味があるのかという問題が、 いちばん書きたいところだったのだと思います。 『村上春樹をめぐる冒険』

加藤典洋も『風の歌を聴け』を読んで受けた印象をこう云っている;

これは明らかに 全共闘の時期の経験から書かれている小説だなと受け止めました。笠井さんの言い方で言うと 本当のことについて書かなければならないという志があるのに、実際に書かれているのは ラブアフェア 的なもので、もちろん そこに安直にかけないということもある。

ただ僕の場合、 まったく逆じゃないけれども、ちょっと違う。何か書かなきゃならないというモチーフがあって、だけれども、 実際はつまらないことを書いている。すごいすごく自分にとって大事なことがあるけれども、 それは書けない。 しかし、書けないから、別のことでそれを言おうとしているという感じではありません。大事なこと(?)を書く 代わりにささいなことを書いている。 書き手にとっては大切なこと、 むしろ ささいな女の子とどうした という感じの物語として提示したところに、 村上春樹の新しさを認めたわけです。 だいたい 笠井さんと同じだと思いますが、あることを「書かないこと」が「書くこと」なのだというか、 そういう あり方が六十年代の後半の経験の書き方として僕には新しく思えた。 『村上春樹をめぐる冒険』

村上春樹は『風の歌を聴け』で書いた; 今、僕は語ろうと思う。

でも実際の作品には、大学でのいきさつについては描かれていない。ただ、「鼠」が機動隊に前歯を折られたことと、そのいきさつを鼠は語らないことが描かれている。

この時代に村上春樹が早大でどのように過ごしたかは、作品以外でも、本人は詳細を語っていない。ただし、この時代の認識について書いている。例えば、1984年;

そして六八年から七〇年にかけての、あのごたごたとして三年間がやってきた。十九歳から二十一歳までのあの時代は、僕にとって混乱と思い違いとわくわくするようなトラブルに充ちた三年間だった。神戸近郊の小さな街から東京にやってきて僕は早稲田の文学部に通い、何度か恋をし、そして結婚した。二十一の時だ。(『マイ・ロスト・シティー』、スコット・フィッツジェラルド、村上春樹 訳、1984年、「フィッツジェラルド体験(村上春樹)」)

一方、2010年には大きく時代を振り返り、書いている;

そして60年代は何かにつけ理想主義的な傾向が強かった。 ケネディの政権が生まれ、 公民権運動があって、 反ベトナム戦争の運動があって、 ビートルズとボブ・ディランがいて、 六八、九年の学生運動の盛り上がりがあって、 ヌーベヴェルバーグだとか ジョン・コルトレーンだとかサイケデリックだとか、 カウンターカルチャーだとかで世界が揺さぶられていた。

だいじなのは、その頃の二十代の青少年は基本的に未来を信じていたということです。 いまの大人はばかで貪欲で、意識が低く、何も考えてないから、 愚かしいことがいっぱい 行われているけれど、 われわれのような理想主義的で先進的な決意を持った世代が大人になったら、世の中が良くならないわけがないと考えていた。いまになってみれば ずいぶん 浮世離れした話だけれど、 当時の若い人はだいたいそう 信じてたんです。

Don ' t trust over thirty, なんて言ったって、 みんなはいつか三十代になるじゃないかとからかわれても、 僕らは全然違う 三十代になるんだ という確信があった。学生運動がつぶされても、それでもまだ、 われわれが会社員になれば会社自体が変わるんだと思って、多くの人は髪の毛を短くして会社に入った。少なくとも僕のまわりにはそういう人が少なくなかった。 しかしそれで社会が変わったかというと、 何ひとつ変わらなかった。 結局は右肩上がりに乗っかってせっせと働いて、 バブル経済を作っただけ。

(「村上春樹ロングインタビュー」2010年)

「学生運動」の詳細については書いていない。上の2010年の文章で興味深いのは、時代認識で状況を描くくために言及されているのが、主に米国であること。あとは、英仏。村上春樹は十代の頃からアメリカ人気取りで生きていたのか?この点おもしろい。団塊の世代は、born in the Occupied Japanの人々である。ただし、多くの団塊の世代の人々はビートルズとボブ・ディランなぞ聴かずに歌謡曲を聞いていたのだ。そもそも1947年生まれの高校進学率は70%であり、大学進学率は20%である。

なお、1946年生まれで早大にいた呉智英も1970年代の雌伏の時期を経て、1981年に書いている;

あの時代。政治的にも文化的にも熱気がうずまいていた。全共闘だけにかぎっても、積極的に参加した人だけで一〇万人はいただろう。そういった人たちの、今”何もしていない”ことの照れくささ、しかし、絶対にまちがっていたとは思わないこだわり、では、どう発言したらいいのかといういらだち。こういう"潜熱"を孕んだ夥しい"不穏分子"が日常生活を送っているのだ。― 呉智英センセの『封建主義、その論理と情熱』の「やや妄想的な あとがき」 1981年 [引用元愚記事]

呉智英も村上春樹的「心情」で過ごしていたのだろう。

■ 語たりづらいこと; 江藤淳ー秋山駿、無条件降伏論争番外

村上春樹が初期作品群の原点であるはずだが、隠蔽していたように見える「本当のこと」=語たりづらいこととはどのようなものであるか?参考となる文章が2つ見つけた。江藤淳と秋山駿だ。無条件降伏論争のふたりではないか!

秋山駿の文章は笠井潔の文章からの孫引きだ;

いま社会に対する否定的な感情と言われたものを、秋山駿は日本赤軍のテルアビブ空港事件に触れたあるエッセイで、「れわわれのなかのあるタイプの青年が、自分を過激な行動にゆだねていくその発条には、必ずこの三つのもの ー 生の直接性と、果てまで行こうとする意思と、絶対を問うということ、その三つのものへのひどい渇きがある」(「渇いた心の語るもの」、冬樹社『考える兇器』所収)と書いている。僕はこれを読んで、さながら自分のことを言われている気分になりました。(『村上春樹をめぐる冒険』)

一方、江藤淳も云っている;

実際この社会では、あらゆる行為がいつの間にか現実感を奪われてしまう。学生の暴力行為が、「革命ごっこ」としか見えないのは、かならずしもテレビのせいだけではない。彼らの反体制運動が、一九六七年秋以来過激化してとどまるところを知らないのは、彼らのあの手に届かぬものに対する欲求があり、なにかを経験したいという渇望が熾烈だからであろう。 江藤淳、 『「ごっこ」の世界が終ったとき』、初出、『諸君!』 1970年1月号

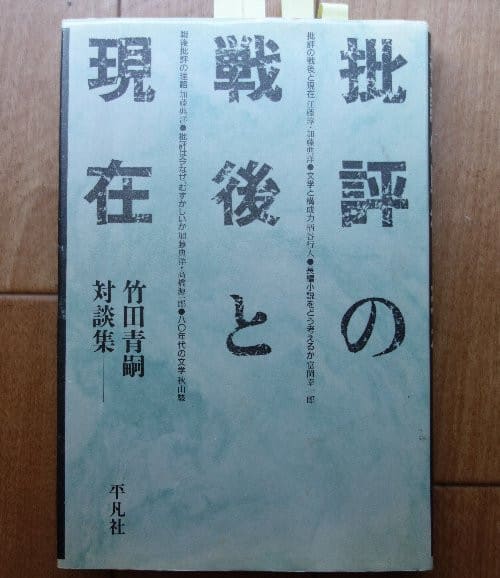

■ 今週の購書

Amazon [批評の戦後と現在―竹田青嗣対談集 単行本 – 1990/1/1 ]

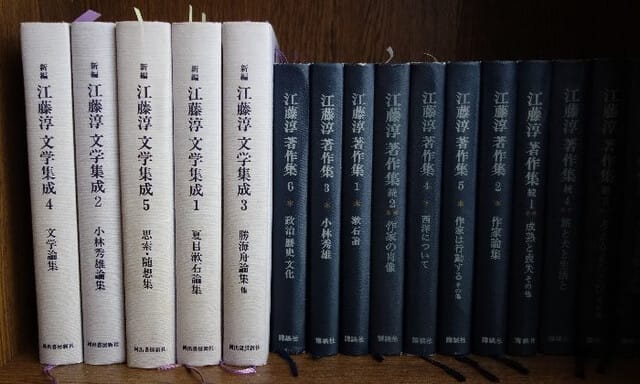

竹田青嗣の対談集。江藤淳との対談が入っているので、購入。江藤淳との対談は竹田ばかりでなく、加藤典洋が参加。対談は1985年に行われた。雑誌、「文藝」、河出書房新社。背景は、今から見ると、この年、河出書房新社から江藤の『江藤淳 文学集成 全5巻』が出版された。その営業的配慮で行われた面もあると推定できる。

対談において、江藤の上位的配慮、同情、あるいは、教育的配慮、指導、叱責を当時三十台末のふたりは受ける。端的に加藤典洋が江藤淳論を、清水幾太郎との比較で、滔々と述べるも、江藤から「あなたは非常に文学的でないね。型で考えているじゃないですか。それはだめだよ、君。型で考えちゃだめだ。一つ一つの文章を味わっていかなきゃだめなんだ。」と云われる。「文学的でないね」ではなく、「非常に文学的でないね」ってすごいよね。

この対談での江藤の発言からわかったことは、講談社の『江藤淳 著作集 正、続 全11巻』は、江藤の判断で1984(1983年?)年に絶版した。正の第5巻が品切れになった。講談社はこの切れた正の第5巻を増刷する予定はない。つまり、全11冊が新『江藤淳 著作集 正、続 全11巻』品として揃わなくなった。そこで、絶版としたとのこと。そして、1年経って、河出書房新社から『江藤淳 文学集成 全5巻』が出た。

おいらは、箱から出して、裸にして身近な棚に置き、いつでも見れるようにしている。講談社の『江藤淳 著作集 正、続 全11巻』は1985年(頃)札幌の弘南堂で買い、『江藤淳 文学集成 全5巻』は同じく札幌の薫風書林で買った。1986年。つまり、刊行されたばかりだ。(薫風書林&弘南堂)

なお、この後、今日に至るまで、江藤の全集は刊行されていない。したがって、江藤の文章を探すのは、結構、大変である。そもそも、本になっていない文章、しかもその存在は有名な文章がある。例えば、「新人福田章二を認めない」。

▼ 柄谷行人

竹田青嗣と柄谷行人の対談で、柄谷が云っている。小説というのは長編である。長編小説を書くには体力、知力、精神力の持続が1-2年間必要である。そのためには根本的に、身体的に変わる。「世界を問い直すということが、単に作品だけの問題ではなく、その人の書く姿勢から、その人の時間から、すべてにおいて変わってくるのではないか」と云っている。こういうことは日本の作家には時間的に無理である。日本の現実は連載である。理想的には、書き下ろしにしなければいけない。書き下ろしの長編を1-2年かけて書くことは、日本の作家にはできない。

これは1986年の発言である。今となっては、村上春樹は書き下ろしの長編を1-2年かけて書くという流儀(スタイル)でやっている。規則正しい生活と毎日の運動、ランニング。今では村上春樹を特徴づける最も重要な属性であるとみんなが知っている。

■ 今後の探求

上記、『村上春樹をめぐる冒険』で、加藤典洋は「村上の中には「喪失」のモチーフが」あると云っている。この喪失のモチーフとは上記御三方の1970年代のほとんど何も書けず/何もかかず過ごしたこと。これは、上記御三方と村上春樹、そして、高橋源一郎に認められる。

大塚英志の『村上春樹論 ーサブカルチャーと倫理ー』には、「庄司薫はデレク・ハートフィールドなのか」という文章がある。作家、庄司薫は1969年に『赤頭巾ちゃん気をつけて』で芥川賞を取るが、実は、1958年に『喪失』でデビューした。この時、江藤淳から「新人福田章二を認めない 」と評された。そして、「消えた」らしい。そして、庄司薫として復活する。一方、村上春樹の『風の歌を聴け』に登場する米国人作家デレク・ハートフィールド [wiki]はこの『風の歌を聴け』の参照である。そのデレク・ハートフィールドは8年2か月活動した。最期は、御承知の通りエンパイアステートビルから飛び降りる。そして、庄司薫の活動期間も8年2か月なのだという(川田宇一郎、「由美ちゃんとユミヨシさん」、大塚英志の『村上春樹論 ーサブカルチャーと倫理ー』より孫引き的に知る)。

庄司薫=福田章二と村上春樹。 共に、江藤淳に認められなかった作家である。(江藤には村上春樹論はない。そもそも、読まないといっている。もっとも、礼儀正しく、丁寧に、「拝見いたしません」と述べている。[愚記事より]) なぜ、江藤淳は村上春樹を認めなかったのか、方や、春樹はプリンストンへ赴く。認知闘争(struggle for recognition)なのか? 今後の探求課題だ。

■

1971年

1971年