日本の色の復元

プレミアムカフェ 失われた色を求めて(初回放送:2017年)

ハイビジョン特集 失われた色を求めて~植物染め・伝統100色を今の世に~(初回放送:2017年)

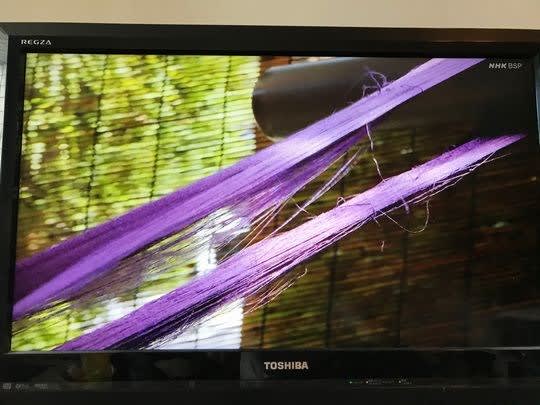

藍、紺、群青…青系色だけで20以上の名がある日本の伝統色の豊かさは、世界に例がない。英国V&A博物館から

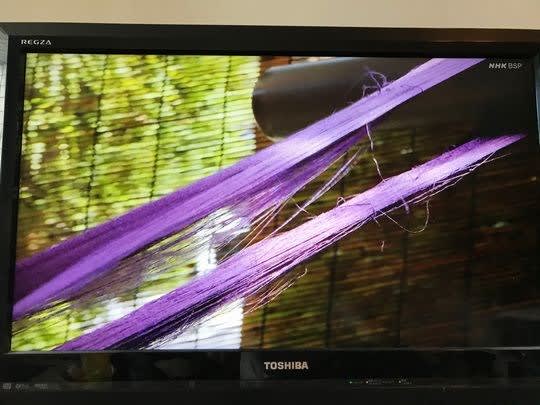

永久保存用に「植物染めのシルク」の制作を依頼された染織家・吉岡幸雄さんは、植物を求めて山中を探し、自ら草を

植え、色抽出の手法も奈良時代の文献まで遡る。日本人が愛でてきた「色の世界」とは何かを探る。

NHKのドキュメンタリーの再放送で知った染の吉岡幸雄さん。若い頃、草木染をやっていたので、やっぱり自然の色

には魅かれます。 吉岡さんの色に出会ったのが、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)の学芸員です。

植物で染められた日本の色が永久保存されることになりました。世界を探して巡り会った豊かな色で、世界に類がない

とのことです。この美術館は若い頃何度も通ったという吉岡さん。昨年お亡くなりになったとのことで、その仕事は

京都伏見の工房で娘さんにひき継がれています。

現在V&A博物館で特別展が6月まで延長されたもののイギリスではまだ緊急事態宣言解除になっていないようです。

日本ではなく、海外で永久保存とかとちょっとがっかりですが、世界の遺産はどこでもそれを大切にする人々に

よって遺していただければ嬉しいです。学芸員の方はロンドンに帰るまで興奮が続いたと出会いについて

語っていました。

【V&A博物館 YouTube チャンネルより】短い画像を見ることができます。

In Search of Forgotten Colours - Sachio Yoshioka and the Art of Natural Dyeing

英国V&A博物館

吉岡幸雄作品展

In Search of Forgotten Colours

失われた色を求めて

2018年6月〜2020年6月21日 ロンドン

.

日本の文化の中で色が鮮やかだったのは天平から平安時代にかけてだそうです。以前、池田さんの所のコーディネート講座で

昔の日本に色が少なく暗かったなかに、着物の色はどれだけあざやかに映ったことかと話していました。江戸時代以降は

地味な色に囲まれた世界だったことでしょう。

吉岡さんは植物染めがなくなたのは産業革命によるけど150年200年の間で、それまでは人間はずっと植物で染めて

いたので短い間と話されていました。ただ美しい色を出したいからと言う気持ちからだけです。

正倉院の色を復元し、お水取りや仏教行事で使われるものを作り、日本古来の色を求めて活動を続けられてきました。

定年退職間近に卒業旅行のつもりで京都で開催された職場同期のOB会に参加しました。みんなが辻留に行っている間、

一人奈良のお水取りに向かった時のことを思い出します。京都より、奈良の方が好きだった私。おおらかで異国の香りが

する文化。その時の写真や、主人が亡くなった後の娘を連れて、主人のルーツ愛媛から直島までの旅行、足立美術館と

山陰・倉敷の旅、諏訪・八ヶ岳、北海道、祇園祭から最近の沖縄まで、旅行の写真はすべてアップ途中で、いつかブログに

続きをと思っていたのが、何年も経ってしまい、今この時間がある時と思っても日々の今の日常を追ってしまっていて、

取り掛かれていません。

私は山崎青樹の草木染の本を2冊持っていて、染の参考にしていました。らせん工房にいた時、みんなで草木染にはまり、

家の近くでとれたすすきやセイタカアワダチソウ、皆が持ってきたくりや、いたどり、車輪梅、くちなし、コーヒー、紅花

クサギなどで染めました。藍染もトライしました。当時赤坂にあったカフェ・イ・アルテの織家律子さんがメキシコに買い付けに

行くときにコチニールを持ってきてくれたこともありました。葛を求めて、鎌倉や真鶴まで行ったこともありました。

木曽に旅行に行った時も栗のイガを分けてもらって持って帰って来たこともありました。中心になってくださったのが

国立博物館で館長秘書をされていた今は亡きNさんでした。紅花や藍染もしましたね。素敵な時間でした。独身時代の頃の話です。

燃え尽きてしまった林辺先生のことも思い出します。個性的な方でした。染と織の基礎を教えていただきましたが、先生の教え方

は自分で考えてできるようにするように思えました。

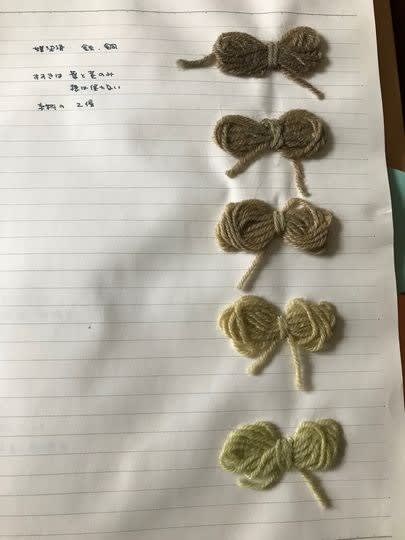

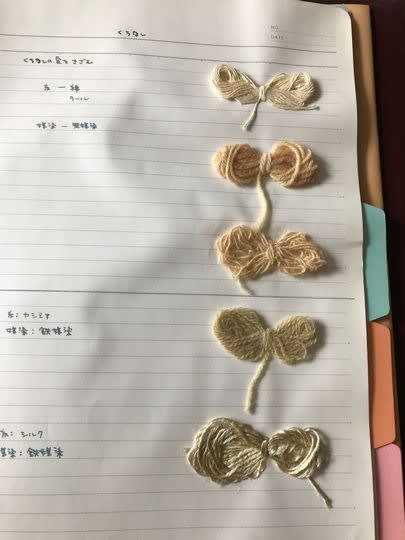

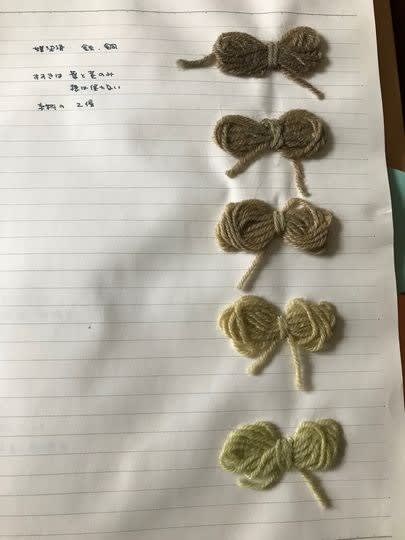

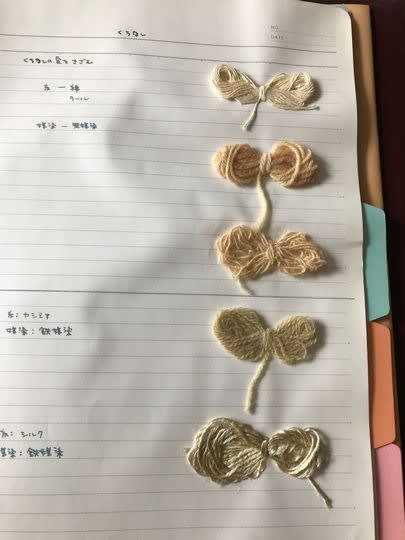

当時のサンプル帳ですが、他に写真アルバムのポケットに糸を入れる形で作ったサンプルもあったと思ったのですが、

みつかりませんでした。シルクとカシミアを合わせてショールやマフラーを織りました。シルクだけではテーブルマットとか

長くすれば帯にもできそうなパターンでも織ってみました。最初は化学染めだったけれど、草木染を始めたら、化学染めは

しなくなりました。

年取って、和服を着るようになってから、呉服屋さんが世の中に草木染信仰があるけれど、化学染めの色もとても

よくてと話していて、そうなのかなと思いましたが、丹後で草木染をしているというご夫婦の糸を見せてもらったら

やっぱりいいなーと思ったことがありました。あの時呉服屋さんは草木染の色は退色するようなことを話していましたが

私が染めたものは色が変わったとは思えませんでした。

追記)

イギリスのクラフトの感覚は日本と似ている感じがします。とても近くに感じます。

林辺先生のらせん工房に通っているとき、丸善を通して、イギリスの雑誌”CRAFT"を取り寄せてもらっていました。

フランスとは食の感覚が非常に近いと思います。あの繊細さ。おたがいに影響を与え合いながら進んでいく文化。

プレミアムカフェ 失われた色を求めて(初回放送:2017年)

ハイビジョン特集 失われた色を求めて~植物染め・伝統100色を今の世に~(初回放送:2017年)

藍、紺、群青…青系色だけで20以上の名がある日本の伝統色の豊かさは、世界に例がない。英国V&A博物館から

永久保存用に「植物染めのシルク」の制作を依頼された染織家・吉岡幸雄さんは、植物を求めて山中を探し、自ら草を

植え、色抽出の手法も奈良時代の文献まで遡る。日本人が愛でてきた「色の世界」とは何かを探る。

NHKのドキュメンタリーの再放送で知った染の吉岡幸雄さん。若い頃、草木染をやっていたので、やっぱり自然の色

には魅かれます。 吉岡さんの色に出会ったのが、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)の学芸員です。

植物で染められた日本の色が永久保存されることになりました。世界を探して巡り会った豊かな色で、世界に類がない

とのことです。この美術館は若い頃何度も通ったという吉岡さん。昨年お亡くなりになったとのことで、その仕事は

京都伏見の工房で娘さんにひき継がれています。

現在V&A博物館で特別展が6月まで延長されたもののイギリスではまだ緊急事態宣言解除になっていないようです。

日本ではなく、海外で永久保存とかとちょっとがっかりですが、世界の遺産はどこでもそれを大切にする人々に

よって遺していただければ嬉しいです。学芸員の方はロンドンに帰るまで興奮が続いたと出会いについて

語っていました。

【V&A博物館 YouTube チャンネルより】短い画像を見ることができます。

In Search of Forgotten Colours - Sachio Yoshioka and the Art of Natural Dyeing

英国V&A博物館

吉岡幸雄作品展

In Search of Forgotten Colours

失われた色を求めて

2018年6月〜2020年6月21日 ロンドン

.

日本の文化の中で色が鮮やかだったのは天平から平安時代にかけてだそうです。以前、池田さんの所のコーディネート講座で

昔の日本に色が少なく暗かったなかに、着物の色はどれだけあざやかに映ったことかと話していました。江戸時代以降は

地味な色に囲まれた世界だったことでしょう。

吉岡さんは植物染めがなくなたのは産業革命によるけど150年200年の間で、それまでは人間はずっと植物で染めて

いたので短い間と話されていました。ただ美しい色を出したいからと言う気持ちからだけです。

正倉院の色を復元し、お水取りや仏教行事で使われるものを作り、日本古来の色を求めて活動を続けられてきました。

定年退職間近に卒業旅行のつもりで京都で開催された職場同期のOB会に参加しました。みんなが辻留に行っている間、

一人奈良のお水取りに向かった時のことを思い出します。京都より、奈良の方が好きだった私。おおらかで異国の香りが

する文化。その時の写真や、主人が亡くなった後の娘を連れて、主人のルーツ愛媛から直島までの旅行、足立美術館と

山陰・倉敷の旅、諏訪・八ヶ岳、北海道、祇園祭から最近の沖縄まで、旅行の写真はすべてアップ途中で、いつかブログに

続きをと思っていたのが、何年も経ってしまい、今この時間がある時と思っても日々の今の日常を追ってしまっていて、

取り掛かれていません。

私は山崎青樹の草木染の本を2冊持っていて、染の参考にしていました。らせん工房にいた時、みんなで草木染にはまり、

家の近くでとれたすすきやセイタカアワダチソウ、皆が持ってきたくりや、いたどり、車輪梅、くちなし、コーヒー、紅花

クサギなどで染めました。藍染もトライしました。当時赤坂にあったカフェ・イ・アルテの織家律子さんがメキシコに買い付けに

行くときにコチニールを持ってきてくれたこともありました。葛を求めて、鎌倉や真鶴まで行ったこともありました。

木曽に旅行に行った時も栗のイガを分けてもらって持って帰って来たこともありました。中心になってくださったのが

国立博物館で館長秘書をされていた今は亡きNさんでした。紅花や藍染もしましたね。素敵な時間でした。独身時代の頃の話です。

燃え尽きてしまった林辺先生のことも思い出します。個性的な方でした。染と織の基礎を教えていただきましたが、先生の教え方

は自分で考えてできるようにするように思えました。

当時のサンプル帳ですが、他に写真アルバムのポケットに糸を入れる形で作ったサンプルもあったと思ったのですが、

みつかりませんでした。シルクとカシミアを合わせてショールやマフラーを織りました。シルクだけではテーブルマットとか

長くすれば帯にもできそうなパターンでも織ってみました。最初は化学染めだったけれど、草木染を始めたら、化学染めは

しなくなりました。

年取って、和服を着るようになってから、呉服屋さんが世の中に草木染信仰があるけれど、化学染めの色もとても

よくてと話していて、そうなのかなと思いましたが、丹後で草木染をしているというご夫婦の糸を見せてもらったら

やっぱりいいなーと思ったことがありました。あの時呉服屋さんは草木染の色は退色するようなことを話していましたが

私が染めたものは色が変わったとは思えませんでした。

追記)

イギリスのクラフトの感覚は日本と似ている感じがします。とても近くに感じます。

林辺先生のらせん工房に通っているとき、丸善を通して、イギリスの雑誌”CRAFT"を取り寄せてもらっていました。

フランスとは食の感覚が非常に近いと思います。あの繊細さ。おたがいに影響を与え合いながら進んでいく文化。