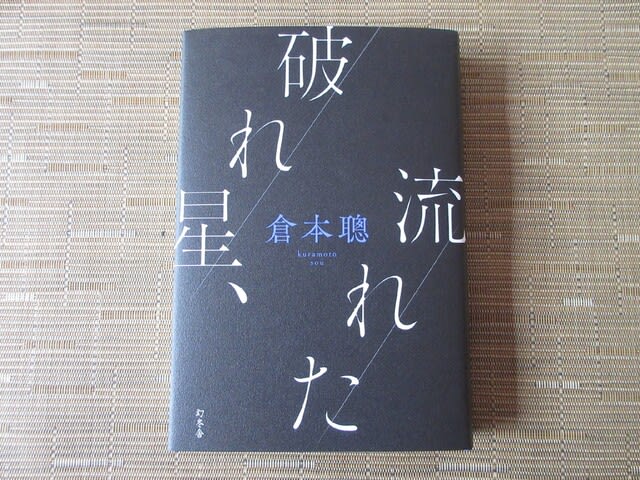

倉本聰の新刊『破れ星、流れた』は、

笑って泣ける自伝エッセイ

『北の国から』や『前略おふくろ様』など、多くの人の心に残る名作を生み出してきた脚本家、倉本聰さん。

80歳を過ぎて『やすらぎの郷』や『やすらぎの刻~道』を手掛けただけでなく、87歳の現在も、密かに“新作ドラマ”に挑んでいます。

そんな倉本さんが、これまでの半生を振り返る「自伝エッセイ」を出版しました。題して、『破れ星、流れた』(幻冬舎刊)。

このタイトルの元になったのは、かつて倉本さんが詠んだ、「隕石も 落とさず散った 破れ星」という俳句なのですが、実はドラマ『北の国から』とも関係しています。

小沼シュウ(宮沢りえ)が、恋人だった純(吉岡秀隆)に語る言葉として書いたものの、最終的には使わなかったセリフだというのです。それが……。

「流れ星の中にはきっと、崩れ星っていうか破れ星っていうか、流れ星になり切れないで散る、ゴミみたいな星があるって気がするの。純君、私たちって、そんなもんじゃない?」

シュウと純のその後を思うと、ぐっと切なくなる、いいセリフです。

そして、「破れ星」という言葉が、“愛すべき破天荒”ともいうべき2人の男の人生を象徴していることも、本書から伝わってくるのです。

それが倉本さん自身と、敬愛する亡き父・山谷太郎(やまや たろう)さんです。

この自伝エッセイには、「倉本聰が、倉本聰になるまで」が綴られているのですが、前半の少年時代の回想に登場する、父とのエピソードが魅力的です。

旧制高校時代は柔道の猛者。趣味は俳句、野鳥、気象。倉本さんの祖父が興した医学系出版社を経営しました。

クリスチャンでありながら、ケンカも大好き。厳しく、優しい、明治生まれの快男子でしたが、倉本さんが高校時代に52歳で亡くなってしまいます。

思えば、倉本さんの代表作『北の国から』は、“父と子の物語”です。

放送が始まった80年代初頭まで、ホームドラマといえば、“母と子の物語”が定番でした。その意味で、『北の国から』は新機軸だったのです。

その後も『優しい時間』や『拝啓、父上様』などで、父と子の物語が描かれてきました。

この本を読んでいると、もちろん、そのままではありませんが、ドラマの中の父親たちには、姿形を変えた太郎さんの“温もり”が、そっと投影されているように感じます。

しかも少年時代の倉本さんが、単なる優等生ではないことが何とも楽しい。

感性豊かな一方で、小ずるさも見せる山谷少年。それに対する、父の無言の教えがまた素晴らしい。

戦前から戦後にかけての大変な時代、子どもたちは何を見て、何を感じていたのか。本書は、その貴重な証言でもあります。

そして、迎えた青年時代。2浪しての東大入学。それからは芝居と映画と酒にのめり込む、疾風怒濤の日々。

まあ、よくぞこれだけと思うほどの暴れん坊ぶりです。しかしシナリオ作家への道は、すでに歩み始めていました。

やがて入社したのは、ラジオのニッポン放送。ラジオドラマ制作の経験が、脚本家・倉本聰に大きな影響を与えたことがよく分かる、抱腹絶倒のエピソードが並びます。

そう、読みながら、つい笑ってしまうことが多い。このユーモアは倉本ドラマにも通じる、本書の特徴とも言える持ち味でしょう。

ある家族の物語であり、秀逸な青春物語でもある本書。

世代を超えた読み手が、それぞれに何かを受け取ることの出来る、自伝エッセイの名作が生まれたのだと思います。