上之郷城縄張図

上之郷城縄張図、現地案内板より

現地は道が狭く、なかなか辿りつくことができませんでした。近くに赤日子神社がありますので、そこを目当てにくればよかったと思いました。赤日子神社に駐車スペースがありました。

赤日子神社の北西に上之郷城の案内掲示板がありました。

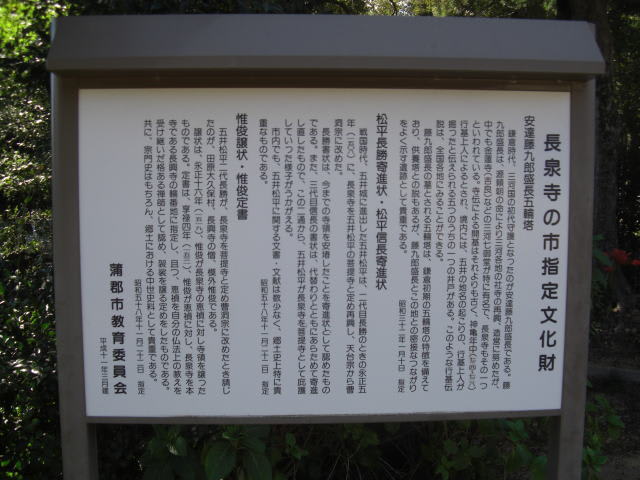

地方領主の生活を考える貴重な資料

掲示板によると、この史跡から金銅金具、数珠球(めのう製)、砥石、弾丸などが出土し、主郭には7棟から8棟の建物があったそうです。ここから、戦国期における地方領主の生活を考える上で、貴重な資料であると紹介していました。

遺構や出土品を紹介する案内掲示板

Ⅱ郭

案内標識に従って進んでいきますと、まず、Ⅱ郭の虎口らしいものが見えてきました。

Ⅱ郭虎口

Ⅱ郭に入りますと左側に大きな土塁が見えました。Ⅱ郭の南西側を巡っていました。

Ⅱ郭はみかん畑になっていました。

東郭

主郭に登る道の右側には東郭がありました。2段になっていました。

主郭

主郭の虎口がありました。

主郭は、ほぼ中央辺りが段になっていました。

この上之郷城では徳川家康と鵜殿氏による熾烈な戦いがありましたが、今は、周りがみかん畑になっていて、大変のどかな風景が楽しめました。

海の幸を堪能

さて、蒲郡に行ったので、海の幸を堪能することにしました。和食の『美波』というお店をネットで探し行ってみました。

ランチタイムのメニューがあり、『懐石ランチ』1500円でした。(税別)大変おいしかったです。

上之郷城縄張図、現地案内板より

現地は道が狭く、なかなか辿りつくことができませんでした。近くに赤日子神社がありますので、そこを目当てにくればよかったと思いました。赤日子神社に駐車スペースがありました。

赤日子神社の北西に上之郷城の案内掲示板がありました。

地方領主の生活を考える貴重な資料

掲示板によると、この史跡から金銅金具、数珠球(めのう製)、砥石、弾丸などが出土し、主郭には7棟から8棟の建物があったそうです。ここから、戦国期における地方領主の生活を考える上で、貴重な資料であると紹介していました。

遺構や出土品を紹介する案内掲示板

Ⅱ郭

案内標識に従って進んでいきますと、まず、Ⅱ郭の虎口らしいものが見えてきました。

Ⅱ郭虎口

Ⅱ郭に入りますと左側に大きな土塁が見えました。Ⅱ郭の南西側を巡っていました。

Ⅱ郭はみかん畑になっていました。

東郭

主郭に登る道の右側には東郭がありました。2段になっていました。

主郭

主郭の虎口がありました。

主郭は、ほぼ中央辺りが段になっていました。

この上之郷城では徳川家康と鵜殿氏による熾烈な戦いがありましたが、今は、周りがみかん畑になっていて、大変のどかな風景が楽しめました。

海の幸を堪能

さて、蒲郡に行ったので、海の幸を堪能することにしました。和食の『美波』というお店をネットで探し行ってみました。

ランチタイムのメニューがあり、『懐石ランチ』1500円でした。(税別)大変おいしかったです。