松平記p6

翻刻

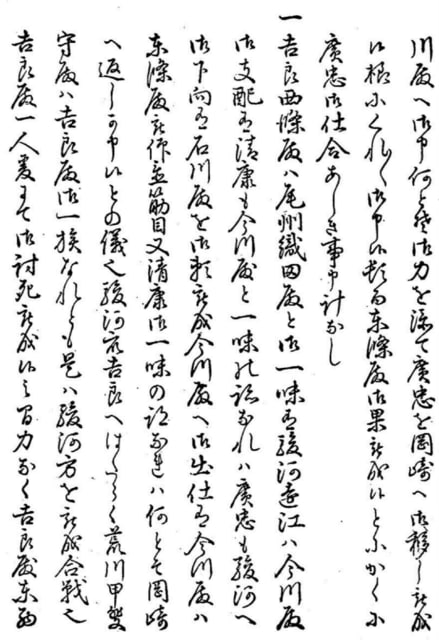

川殿へ御申何とそお力を添て廣忠を岡崎へ御移し被成

候様くれ〱れ御申候。頓而東條殿御果被成候。とにかくに

廣忠御仕合あしき事申計なし。

一 吉良西條殿ハ尾州織田殿と御一味有、駿河遠江ハ今川殿

御支配有、清康も今川殿と一味の〇なれハ廣忠も駿河へ

御下向有。石川殿を御頼御被成、今川殿へ御出仕有。今川殿ハ

東條殿被仰置筋目又清康御一味の〇なれハ何とそ岡崎

へ返し可申候との儀也。駿河衆吉良へはたらく。荒川甲斐

守殿ハ吉良殿御一族なれとも是ハ駿河方を被成合戦也

吉良殿一人爰にて御討死被成候之間、力なく吉良殿東西

現代語

(吉良東條殿は今川殿に)「なにとぞ力を貸していただき、松平廣忠を岡崎へ移してくださるよう何度も頼んでくれた。東城吉良殿はまもなく亡くなられた。いずれにせよ松平廣忠は運が悪いこと、申すまでもない。

一 吉良西條殿は尾州織田殿と仲間になっている。駿河遠江は今川殿が支配している。松平清康も今川殿の仲間なので、廣忠も駿河に向かわれた。石川殿を頼って今川殿に出仕した。今川殿は東城殿に言われていたことや、また清康の跡目であることから廣忠を岡崎に返すべきであるとの事であった。駿河衆が吉良を攻めた。荒川甲斐守殿は吉良殿の一族ではあるが、駿河方について合戦なされた。吉良殿は一人ここにおいて討死なされたので、吉良殿は東西とも(今川殿に降参なされた)

コメント

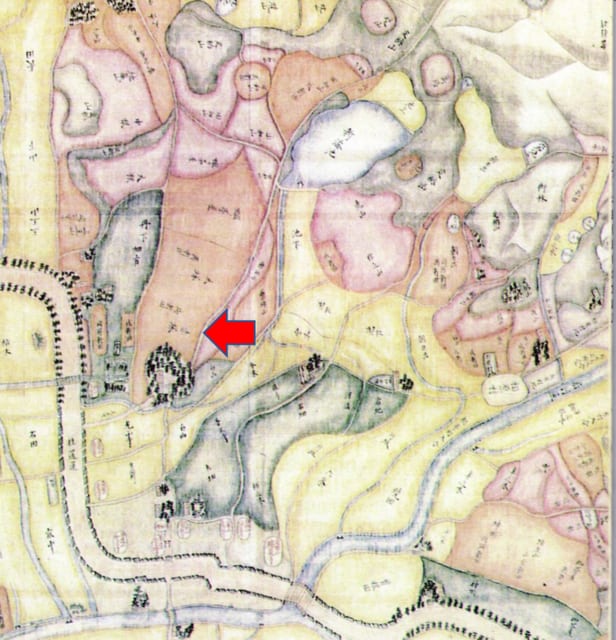

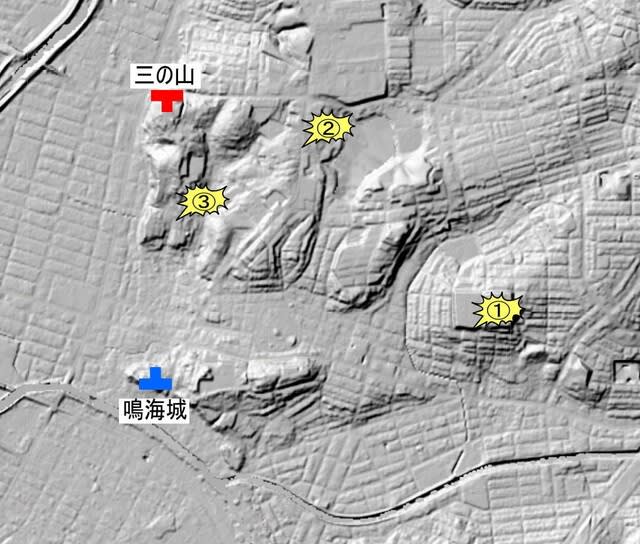

東城吉良殿とは、吉良持廣のことです。次の章で吉良西條殿というのが出ます。吉良氏は、足利幕府の中では、名門で幕政に深く関与していたようです。特に足利尊氏と足利直義を中心に争われた観応の擾乱では、吉良氏は直義派として戦いに参戦し、全国を転戦したようです。しかし、戦況思わしくなく終には足利尊氏に降参しました。一方で東条城では、先代の当主が東北に移ってしまい、家臣たちは新しく吉良満義の子尊義を擁立して東城吉良氏を立てました。一時は和解しましたが、西條の吉良氏と東條の吉良氏はその後対立抗争を続け、次第に勢力を後退させていったと言います。

西條吉良家 ①満貞②俊氏③義尚④義真⑤義信⑥義尭⑦義郷⑧義昭

東城吉良氏 ①尊義②朝氏③持長④持助⑤義藤⑥持清⑦持廣⑧義安

「松平記」で松平廣忠に目をかけて世話をしたのは、東城吉良家7代当主吉良持廣です。ただ、松平廣忠は「石川殿」を頼って駿河に行ったのですが、この石川殿が誰なのか、分かりません。

また、今川義元が吉良を攻めています。吉良とは、織田と仲間になっているという西條吉良氏だと思います。吉良持廣の弟の荒川義広は、このとき今川と一緒になって吉良を攻めているようです。そして吉良殿は討死をしたと言います。この吉良殿も誰なのか分かりません。おそらく6代の義尭か7代の義郷ではないかと思われます。今川氏は吉良氏よりも家格は下になります。しかし、今川氏が吉良氏を圧倒した「下剋上」の一つでもあるということです。

さらに、「松平記」の認識が今川と清康が仲間だということも不思議です。清康は東三河を攻めていましたが、当然今川にとっては都合の悪いことです。対織田信秀ということで、「同盟」関係を作っていたのでしょうか。いつから今川と清康が「同盟」関係になったのか調べたいです。