蓮如上人ゆかりの地

碧南市の応仁寺は、蓮如上人が京都を追われ、逃げ延びた先として有名です。1468(応仁2)年 蓮如上人は比叡山延暦寺の僧に追われた後、弟子の如光と西端に来ました。このときに、蓮如は、西端道場を建て、ここを拠点にして三河地方の教線拡大を図りました。

応仁寺本堂

応仁寺は、もうひとつ有名なことがあります。それは、この寺には住職、寺族、寺男、留守番、門徒がいないというのです。「この寺は、村持ちの寺でして、昔から住職は居りません。お宮さんのように、村全体の人たちでお守りする寺」だそうです。(本願寺名古屋別院「東海の蓮如さん」)

加賀堀、越前堀

境内を散策していましたら、「加賀堀、越前堀」という案内板を見つけました。

蓮如上人が、京都から逃げてこの西端に来たということを伝え聞いた北陸の門徒がやってきて、この道場のまわりに堀を掘ったそうです。なんということでしょう。遠く北陸から蓮如上人を守るために、三河の地まで来たというのです。信仰とはすごいです。

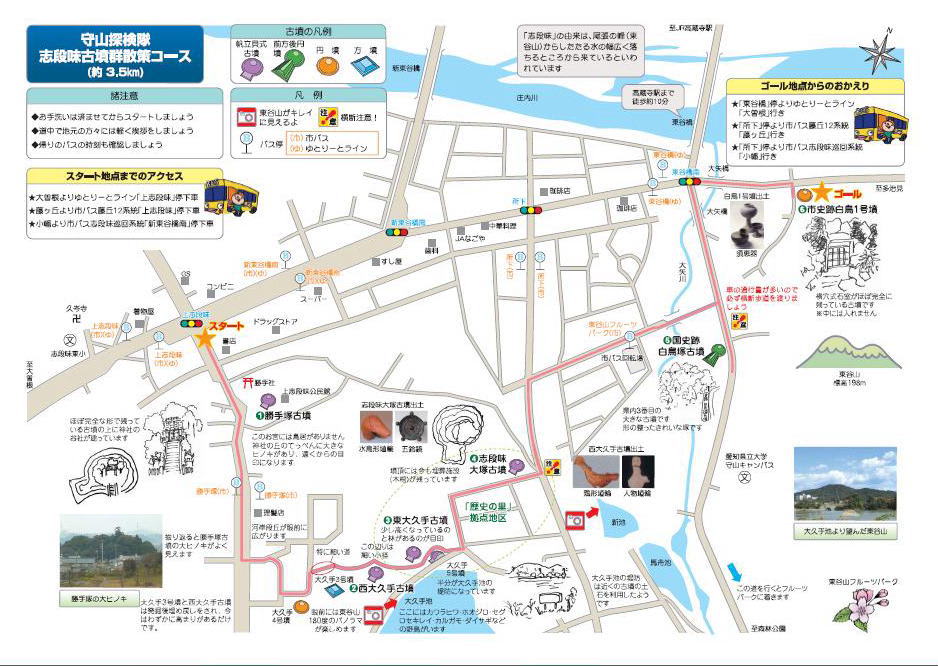

さて、応仁寺を南の方に行くと大きな道路があり、それよりさらに南は見事な菖蒲園となっていました。

如光堂

その菖蒲園の一角に如光堂がありました。如光は以前にも話題にしたように岡崎上宮寺の住職で、上宮寺の教線を西三河中に拡大した人です。そればかりではなく、連如の片腕として活躍していました。有名な出来事は、1465年京都大谷の本願寺が比叡山に襲撃されたときに、大金を積んで比叡山を黙らせた話です。

如光堂

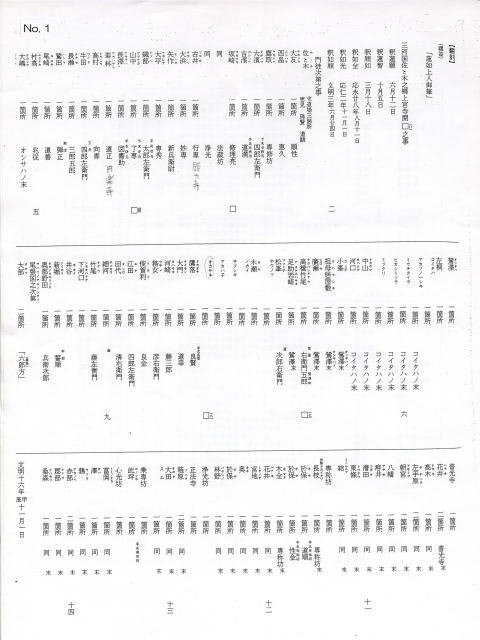

如光はどうやって生まれたか

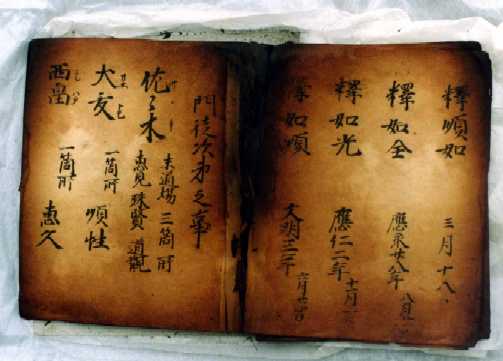

その如光が、実は正体がはっきりしないのです。案内板でも「その由来を尋ぬるに応永二十四年四月十五日の夜 幼きみどり子もくずの中に忽然と顕る かの池の辺りを通る村老奇異の思をなし之を拾ひあげ、養育するに凡てなし給ふ・・・」とあり、油が淵に忽然と現れたというのです。「如光弟子帳」というものも残っており、確かに実在した人物では有るのですが、どこで生まれたのかは、なぞとされています。

如光像

如光は水運業と関係ある人?

ある人は、如光が油が淵のもくずの上に乗って現れたのは、如光が油が淵の水運業を取り仕切っていた者と関係があるからではないかと推測しています。当時は、三河湾と京都が水で結ばれていたといいます。そして、如光が大谷本願寺襲撃の際に大金を出しえたのは、こうした水運業などの商業活動から得たものが背景にあったからではないかと推測しています。

おもしろい話ですね。そういえば、堅田も、吉崎も、この西端も湖に面したところにあって共通点があります。

碧南市の応仁寺は、蓮如上人が京都を追われ、逃げ延びた先として有名です。1468(応仁2)年 蓮如上人は比叡山延暦寺の僧に追われた後、弟子の如光と西端に来ました。このときに、蓮如は、西端道場を建て、ここを拠点にして三河地方の教線拡大を図りました。

応仁寺本堂

応仁寺は、もうひとつ有名なことがあります。それは、この寺には住職、寺族、寺男、留守番、門徒がいないというのです。「この寺は、村持ちの寺でして、昔から住職は居りません。お宮さんのように、村全体の人たちでお守りする寺」だそうです。(本願寺名古屋別院「東海の蓮如さん」)

加賀堀、越前堀

境内を散策していましたら、「加賀堀、越前堀」という案内板を見つけました。

蓮如上人が、京都から逃げてこの西端に来たということを伝え聞いた北陸の門徒がやってきて、この道場のまわりに堀を掘ったそうです。なんということでしょう。遠く北陸から蓮如上人を守るために、三河の地まで来たというのです。信仰とはすごいです。

さて、応仁寺を南の方に行くと大きな道路があり、それよりさらに南は見事な菖蒲園となっていました。

如光堂

その菖蒲園の一角に如光堂がありました。如光は以前にも話題にしたように岡崎上宮寺の住職で、上宮寺の教線を西三河中に拡大した人です。そればかりではなく、連如の片腕として活躍していました。有名な出来事は、1465年京都大谷の本願寺が比叡山に襲撃されたときに、大金を積んで比叡山を黙らせた話です。

如光堂

如光はどうやって生まれたか

その如光が、実は正体がはっきりしないのです。案内板でも「その由来を尋ぬるに応永二十四年四月十五日の夜 幼きみどり子もくずの中に忽然と顕る かの池の辺りを通る村老奇異の思をなし之を拾ひあげ、養育するに凡てなし給ふ・・・」とあり、油が淵に忽然と現れたというのです。「如光弟子帳」というものも残っており、確かに実在した人物では有るのですが、どこで生まれたのかは、なぞとされています。

如光像

如光は水運業と関係ある人?

ある人は、如光が油が淵のもくずの上に乗って現れたのは、如光が油が淵の水運業を取り仕切っていた者と関係があるからではないかと推測しています。当時は、三河湾と京都が水で結ばれていたといいます。そして、如光が大谷本願寺襲撃の際に大金を出しえたのは、こうした水運業などの商業活動から得たものが背景にあったからではないかと推測しています。

おもしろい話ですね。そういえば、堅田も、吉崎も、この西端も湖に面したところにあって共通点があります。