信長と家康の同盟

先日小牧市に住む友人の方に小牧市で歴史講座をやっているという話を聞き、早速聞きに行きました。

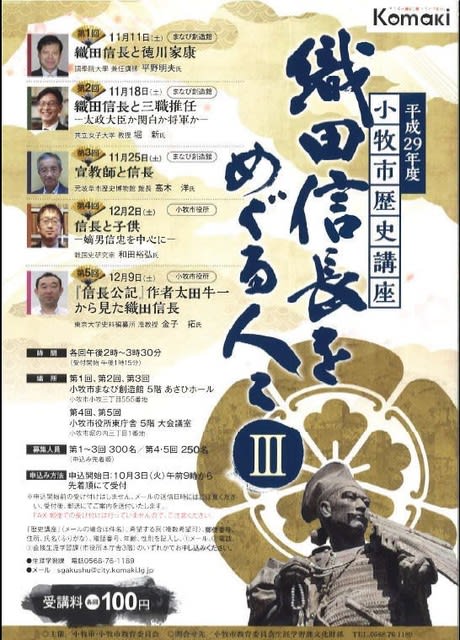

歴史講座の案内チラシ

テーマは織田信長です。小牧市には小牧山城があり、織田信長にゆかりがある市です。そこで、織田信長に関する歴史講座をやって、市民に関心を持ってもらおうという企画のようです。主催は小牧市教育委員会です。

第1回の今日は、信長と徳川家康です。信長と家康と言えば、二人の同盟についてです。この同盟関係がどのようなものであったか。信長と家康との間で交わされた手紙に基づいて、説明がなされました。

講師は平野明夫氏で、「三河松平一族」の著者です。主に徳川家康の研究をしておられます。

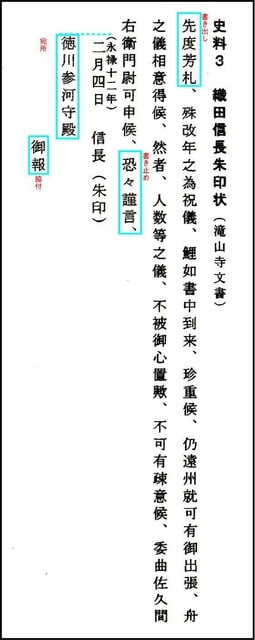

手紙の読み方

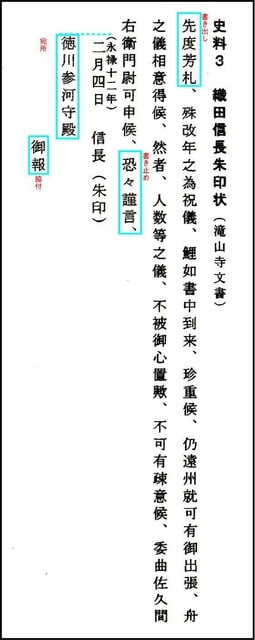

この手紙は、永禄12年(1569)に織田信長が徳川家康に差し出したものです。手紙は、「書き出し」(手紙のはじめのことば)「書き止め」(終わりのことば)「宛所」(相手の名前などを書いたところ)「脇付」(相手に対して最後に述べる言葉)などで構成されていて、それぞれに相手と自分との関係を表す言葉や位置などがきめられているそうです。

書き出し 「芳札」 相手を目上としている

書き止め 「恐々謹言」相手を目上としている(ただし字が崩れ草書体だと同等としている)

宛所 日付と宛名が同じ高さになっているときは、同等としている。

脇付 「御報」相手を同等としている

これらから永禄12年の段階で信長と家康は同等の関係であったことが分かると言います。

こうして信長から家康への手紙を調べていくと、二人の関係に変化があると言います。

永禄12年(1569)同等

元亀2年(1571)同等

元亀3年(1572)同等

天正元年(1573)同等

天正5年(1577)目下

天正6年(1578)目下

天正7年(1579)目下

天正9年(1581)目下

天正元年から天正5年の間に二人の関係は同等から、目上、目下の関係になったと言います。

一方、家康から信長への手紙は、家康がどんどんへりくだっていきます。

天正2年(1574)目上

天正3年(1575)目上

天正9年(1581)直接信長に出さずに家臣に送り、披露してほしいという形式 相手を最上級に持ち上げている

この変化の契機は、信長による将軍義昭の追放だそうです。というのは、同等関係であったときは、天皇や将軍の下で、対等であったようで、徳川家康は、将軍義昭の命令であれば、信長の意思より義昭を優先することもあったそうです。しかし、天正元年(1573)義昭が追放されたことで、対等であることの箍が外され、信長が家康に対して優位となり、天正9年頃には、家康は信長の臣下となっていたようです。天正10年に武田氏が滅亡し、駿河国が家康の領地となりますが、それは

信長から与えられたものだったようです。

話しは2時から3時半まででしたが、時間ぴったりに終わり、大変好感が持てました。次回も聞きたいと思いました。