1時間ほどかかって、やっと頂上にたどり着きました。

黍生山頂上

天気が良かったこともあり、ここからの眺望は抜群でした。特に北の方は猿投山が見え、感動でした。

黍生山北方の眺望

また、地元の追分小学校がここに登った記念碑がありました。

追分小学校登山記念碑

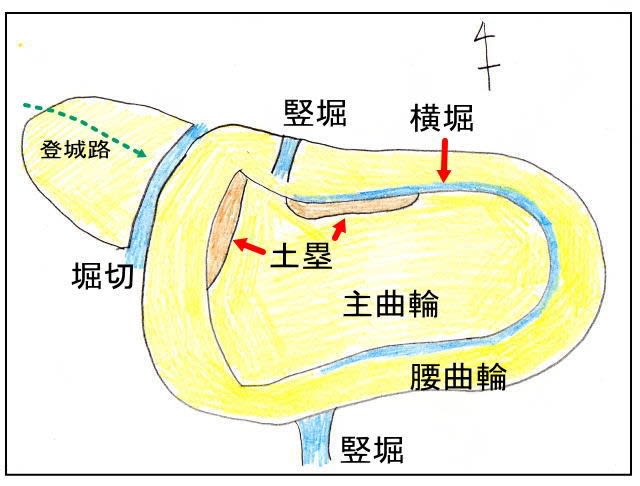

さて、お城はといえば、単郭で割と広い曲輪が頂上に広がっていました。

頂上の曲輪

愛教労 城の会 6月22日 市場城めぐり

黍生山頂上

天気が良かったこともあり、ここからの眺望は抜群でした。特に北の方は猿投山が見え、感動でした。

黍生山北方の眺望

また、地元の追分小学校がここに登った記念碑がありました。

追分小学校登山記念碑

さて、お城はといえば、単郭で割と広い曲輪が頂上に広がっていました。

頂上の曲輪

愛教労 城の会 6月22日 市場城めぐり