Trail仕様(内部配線ルシファー)のSPの販売をします。

対象機種はALTEC#620AとスペンドールBC‐Ⅱになります。SPのみです。

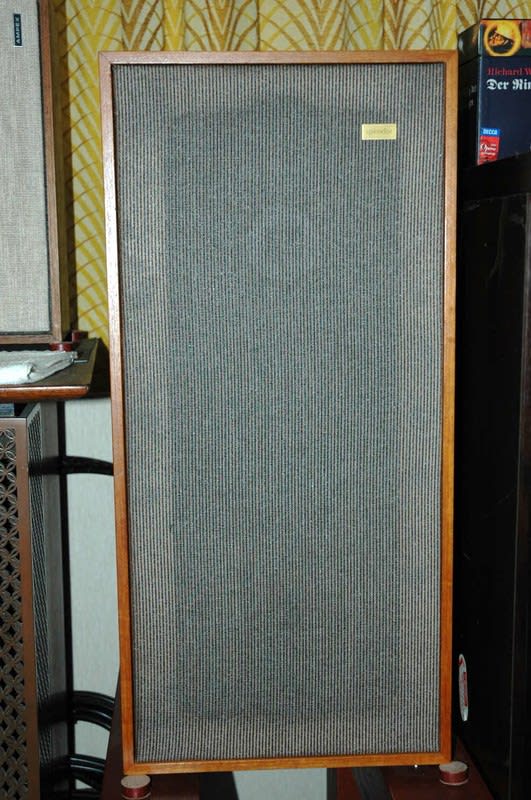

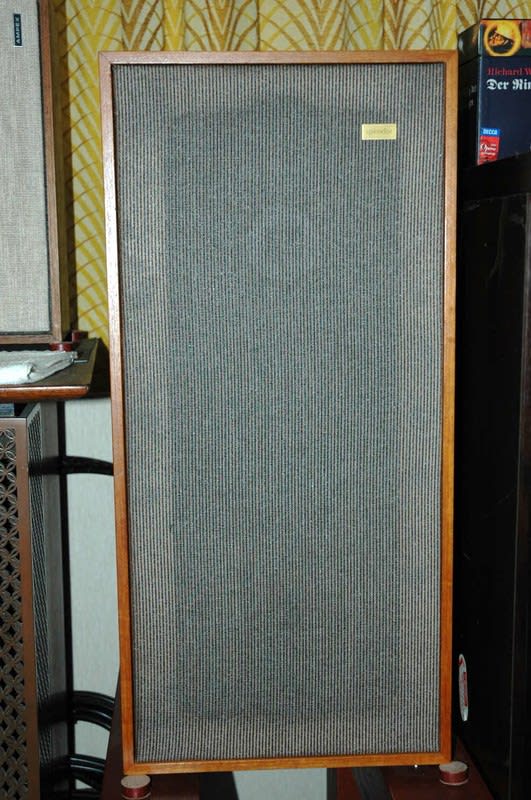

ALTEC#620Aの全体写真。

ユニット付きの状態の写真。一般的な604-8Gでは有りません。コーン紙とダイアフラムを604E仕様(16Ω仕様)にしたものです。

コーン紙の中央部分が「青色」の特別仕様です。一般品は「黒色」ですがこちらはもっと品位が高い「青色」になっています。

内部配線はすべて「ルシファー仕様」で配線しています。ネットワークの所は半田付けでメンテフリーに仕上げています。ネットワーク、ウーハー部、ツィーターダイアフラム共に16Ωに統一されています。

SP端子もフルテックの最高級ロジウム仕様に交換し、内部配線ともども最高の「伝送ロスの極小化」を図っています。

音質は誇張感のない穏やかな質感で音数が多く、「これだけ有ればもう他には要らない!!」と云えるぐらいのグレードに仕上げています。

「自分が使う」と思って意気込んで制作していますので音質には自信を持っています。メーカー製では得られない音数と質感をお楽しみいただけます。アンプは数ワット有れば事足りますので、真空管のシングルアンプで良く似合うと思いますが、トランジスター式アンプでも質の良いものを組み合わせてお使いいただけます。

スペンドールBC‐Ⅱはオリジナルでは「くぐもった様な音」で「枯れた音」とたとえられていますが、それは内部配線が「伝送ロスの塊」で有ったからで、エネルギー感の少ないサウンドでした。内部配線を「ルシファー化」して見ますと、JBLのモニターSP並みにエネルギーが出て来て音が前にも飛び出して来ます。

このSPの特徴は「弦楽器」の質感に有ると思います。全体のエネルギー感を上げた上でボーカルや弦楽器の質感が「さざめく」様に出て来ます。

それぞれの価格はお問い合わせください。決して高くはない価格です。

どちらのSPも「自分で使う」予定で制作しましたので、自分の持っているノウハウを注ぎ込んでいます。所有するSPの数が多すぎる様になりましたので「お守」が大変で、このまま眠らせるよりは使っていただいた方が良いと判断しました。お客様が使い易いものから販売して行きます。