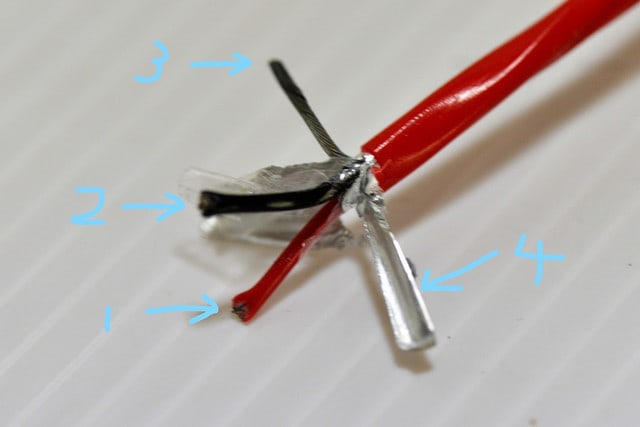

ベルデン#88760の1本の構造から見て行きましょう。このケーブルには3本のケーブルが入っています。(上述写真)1番赤色、2番黒色、3番灰色(ノン被服)、4番は全体をシールドしているアルミ箔で3番の灰色線と導通しています。

一般的には、これ一本でRCAケーブルやXLRケーブルが作れます。

1)赤色 ホット(HOT)+

2)黒色 コールド(COLD)-

3)灰色 グランド(GND)

となります。赤・黒はどちらをホット・コールドにしても構いませんが、全て同じ色で統一して使う必要が有ります。混在するとホットとコールドが入れ替わります。間違えたからと言って接続しても機器が壊れる事は有りません。定位が出無くなります。一般的に赤(HOT)、黒+灰色(COLD)の2本構造でRCAケーブルは作成されます。XLRの場合は3本をそれぞれHOT・COLD・GNDと3本を使って作成します。

ベルデン#88760は1本使いでRCAやXLRケーブルを自作されている事が多いです。ただ私的には1本使いでは音質的に面白くありません。「伝送容量」(どれだけ情報を送れるか?)的に大いに不満が有ります。2本使ったRCAケーブルを作成した事例を示したいと思います。