先週入手した2台目のDM-9090の録音確認をしました。写真では2段目のMD取り出し口の蓋の無い機台です。録音そのものは何とかできますがまだ使い物になりません。1台目のMD機や他のMD機もそうでしたが、読み取り回路と録音回路では圧倒的に読み取り回路が使われ、録音回路は殆ど使われていません。その関係だと思うのですが、初めからまともに録音できるMD機はない・・・と自分では思っています。

どんな不具合が出るかと云うと、録音が「音飛び」して読み取りが出来なくてエラーになる場合が殆どです。ここで止めてしまえばその機器は「録音不能品」になります。しかし、何度もエラーを覚悟で繰り返し録音を続けて行くと「正常化」して来ます。機器の活性化は基本的な機能を使って蘇らせる必要が有ります。

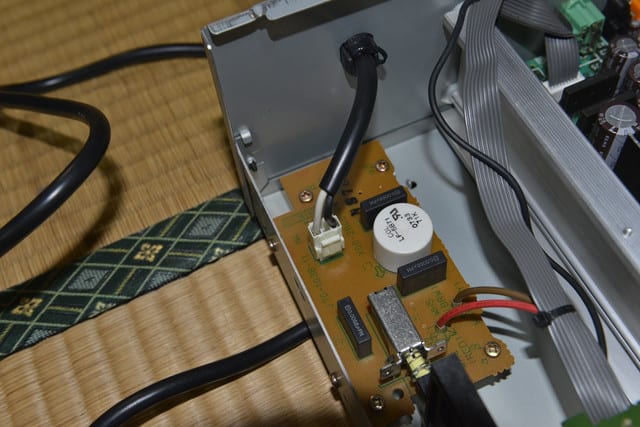

一昨日、電源ケーブルをインレット化して最高級電源ケーブルを使う様にしました。その効果は絶大で音のキレや質感が飛躍的に良くなりました。まだ「活性化途中」ですので、本当に活性化する2000Hr後には更に音質は良くなっていると思います。非常に期待しています。「電源ケーブルは機器の性能を左右する」と云う事を実感しています。この為にわざわざ面倒な「インレット化」工事をしました。

電源ケーブルに良いモノを使えるメリットは、機器の活性化をしてくれる点で、機能の安定性のアップや音質(音数・質感・キレ・ヌケ・ノビ)アップに大きく寄与してくれます。これでDM-9090が一線級のマシンとして使えます。FM放送をを録音・再生して、CD以上の音質で楽しむことが出来ます。