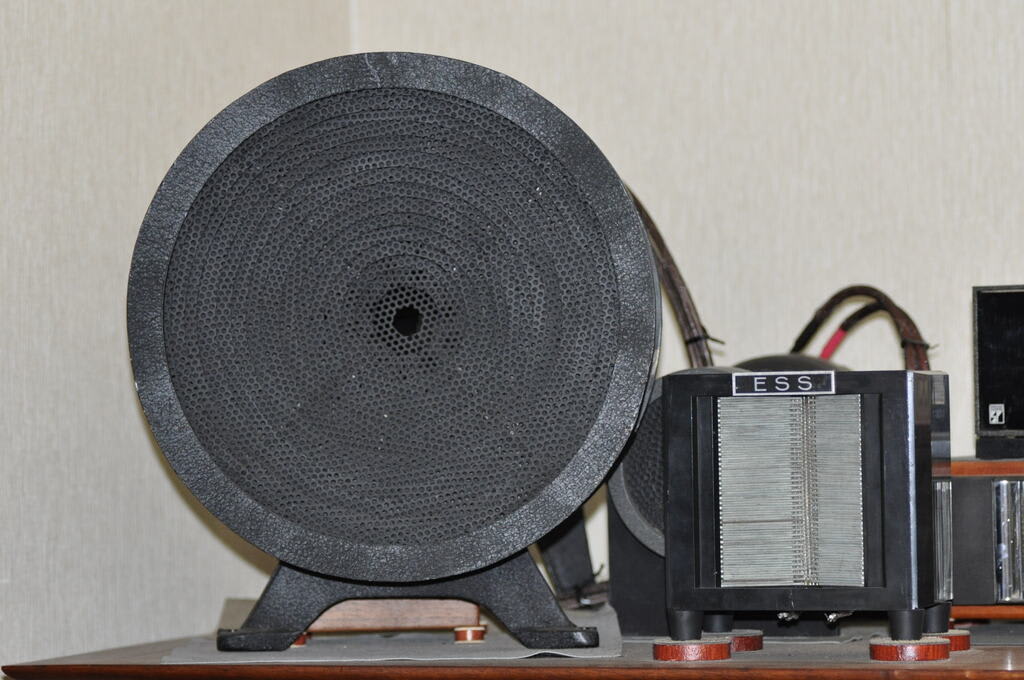

2019年の夏頃のサブシステムです。当時はアキュフェーズのC200+P300とパイオニアのC3+M4をサブシステムで使っていました。鳴らしているSPはLE8TとD208システムの2種。

アキュフェーズのC200は1975年当時1年くらい使っていました。LUXMAN CL-35Ⅱのプリからグレードアップして、SN比が良く(ノイズが無い)、発熱量も少なく安心して使えるプリだと感じていました。CL-35Ⅱは非常にノイズが多くて、また、発熱量も多くて扱いに困っていました。サウンドもナローに聴こえて、気に入りませんでした。

改めて再入手して、P300との純正組み合わせで使って見ましたが、如何せん、45年前のアンプが直ぐに使えるはずもなく、1年ほど鳴らし込みをして安心して使える様にしました。しかし、サウンド的には「ガッカリ」する部分も有り、また内部の基板のパーツを見てみると、フラックスが多用されていて、Trのリード部分は「真っ黒」に変色していました。当時は「フラックス」など、技術的な事を知らなかったので、内部の基板など見る事は殆どなかった。

Trのリードが「真っ黒」と云う事は、そのうちにトラブルが発生する事を意味しています。トラブルを防ぐ方法は、Trの交換もしくはリードの黒ずみを除去するしか有りません。修理費用が発生します。どうしても使いたい・・・と云うシチェエーションでないと残せません。