明かりが消えたそのあとで/マーガレット・リード・マクドナルド・著 佐藤涼子・訳 出久根 育・画/編書房/2004年

てぶくろ/うちだ りさこ やく/福音館書店/1965年初版

ウクライナの民話「てぶくろ」の絵本が発行されたのは、1965年。

子どもの頃、どこかで一度は、ふれられている方も多いのではないでしょうか。

てぶくろの中に、動物たちが次々に入るというのは、昔話ならではの不思議な世界ですが、くいしんぼねずみ、ぴょんぴょんかえる、はやあしうさぎ、おしゃれきつね、はいいろおおかみ、きばもちいのしし、のっそりくまが、てぶくろの中に一緒に仲良く住むことに。

「骨のお城すんでいるのはだあれ?」は、「てぶくろ」の再話でしょうか。

料理の仕方もさまざまのようで、馬のしゃれこうべに、ちょろちょろネズミ、ぐっわぐっわカエル、ひとっとびウサギ、はねまわりキツネ、びっくりとびだしオオカミ、なんでもかんでもつぶしやグマがやってきます。

ネーミングが楽しいのは、「てぶくろ」と同じです。

指やからだを動かしながらのお話ですが・・・・?

ものいうなべ/メリー・C・ハッチ・文 渡辺茂男・訳/岩波書店/1964年

昔話で日本と外国で違う一つが、兵士がでてくる話。日本で戦うのは武士、駆り出された農民ですが、外国には傭兵制度がありました。

傭兵の歴史は非常に古く、身分や職業が分化し始めた頃にはすでに戦争に従事して日々の糧を得る人々がいたようです。

古代ギリシア、ローマ、東ローマ帝国、イタリア都市国家が雇う例もあったといいます。

外国の話では、兵士は故郷にかえるところから始まります。日本では土地と結びついていますが、傭兵だったら故郷にかえるというのも不思議ではありません。

「はいのう」は、イメージが湧きませんが、皮や布で作った背中に負う方形のかばんで、軍人などが用いるとあります。1964年の出版で、いまはわかりにくいので、タイトルとして損?をしているようです。袋といってもイメージが違うようですが、ここでは袋とします。

戦争に勝ったのはいいが、国庫がからっぽになって、兵士がもらったものは、三枚の銅貨。

三人のおばあさんからめぐんでくれといわれて、一枚づつ銅貨をあげると、三人目のおばあさんが、とつぜん若い綺麗な娘にかわり、三つのねがいをかなえてあげるといわれた兵士。

よくがない兵士がお願いしたのは、丈夫で長生きできることと、入れと言えばなんでも袋に入り、でろといえば、なんでも袋からでてくるというもの。

宿屋では、袋の中から金貨をとりだし、入るとだれも生きてでてこられない部屋にとまった兵士。

ほんのすこしまつと、部屋に出てきたのは三匹のトロル。いずれもみにくく、目玉は火のように赤くて、手の指はかぎつめです。

兵士が「袋にはいっちまえ」というと、三匹のトロルはあっというまに袋のなかに、ごそごそもぐりこみます。

トロルは部屋のかまどにある宝物を守っていたのでした。

兵士は、宿屋の主人に、三人の力の強い男をつれてきてくれとたのみ、その男たちに、袋を鍛冶屋のところに運び込ませ、金づちで力いっぱいたたかせます。

さらに宿屋の主人に、部屋のかまどをたたきこわすようにいうと、その部屋からは、大きな壺にいっぱいの金貨がでてきます。

ここだけではおわらなくて、兵士は宿屋に長く泊まっているうちに、宿屋の可愛いむすめと一緒になります。

袋の中で金づちにたたかれたトロルでしたが、海岸で袋の中身をあけると、やまのような真っ黒いほこりとなっていました。

なけなしのお金を気前よくめぐんでやると、そのあとにはちゃんといいことが待っています。

ロシア作家の創作昔話/空飛ぶかえるの旅行家/河葉田たか子・訳/銀の雫/2007年

この本にはトルストイやツルゲーネフも作品がのっています。トルストイが民話を書いているのにびっくりしたのですが、ツルゲーネフも同じなのですね。

昔話にふれていないと、墓場!まで であうこともなかったものです。

むかし、主人にやとわれて野良仕事をしているエメリャーンという若者が、野原を歩いているともう少しのところで、かえるを踏みつけそうになります。エメリャーンがかえるをまたいだそのとき、急にうしろで声がして、ふりかえってみると美しいむすめがたっていました。

エメリャーンが、なんにもないからよめにきてくれる人なんか、だれもいやしないというとむすめは、よめにしてくださいといい、二人は結婚します。

ある日、王様が、エメリャーンの小屋のわきをとおりかかったとき、エメリャーンの妻をみて、すっかり気にいり、なんとか妻を手に入れたいと考えます。

家来の進言で、死ぬまで働かせ、エメリャーンが死んだら、妻を手に入れようとします。

それからは、広いお城の掃除、大工や石工の仕事、屋根のふきかえなどさせますが、エメリャーンはどれも決められた日までに仕上げます。

とうとう一日で大聖堂を建てる難題まで。

さらに城のまわりに大きな船が走る川を作ることまで。

何度か逃げようとしますが、「兵隊から逃げることなどできません」という妻のことばで、翌日城に行ってみると、城の周りには川がながれて、最後に小さな山をたいらにすると川は完成しました。

こんどは何か知らない物をもってこいという命令です。

すると妻は自分のおばあさんのところにいって、ある物をもらって、城に行くようにいいます。

おばあさんの助言で、たいこを手に入れたエメリャーンでしたが、王さまはそのようなものではないといいます。

ところが、エメリャーンがたいこをたたくと、兵隊が集まってきて、エメリャーンの命令をまちます。

王さまは妻を連れてくるように兵隊に命じますが、兵隊はいうことをききません。

エメリャーンがたいこを川に投げ捨てると、兵士は散りぢりに走って行ってしまいます。

妻はかえるが変身したものだったでしょう。そして不思議な力でエメリャーンを助けます。

王さまがエメリャーンを死ぬまで働かせようとしたのは、農民から過酷なまでに収奪する様子を反映したのかも知れません。

そして兵隊が全部いなくなった王さまがおとなしくなるのも、権力の基盤はどこにあるのかも示しています。

けちんぼおおかみ/神沢 利子・文 赤羽 末吉・絵/偕成社/1987年

はらをすかしたおおかみが、海辺で見つけたクジラ。食べても食べても食べきれません。

ひきずってかえるわけにもいかないからと、くわえられるだけくわえて。

帰る途中、あったのが二人の男の子。

男の子が「えらいかみさま おおかみどん。そのにくをわけてください」とたのみますが、おおかみはしらんぷり。

おおかみが返事もしないで いこうとすると、にいさんは追いかけて、どなります。

しらんかおをして山へ帰ったおおかみですが、不思議なことに、にいさんがどなったことが現実になります。

はんの木の林にくると木のつゆがおち、激しい雨になります。柳の林にくると、柳のつゆが、ぱらぱらとおち、雨とみぞれになり、そのまま地面に倒れ、動けなくなります。

のびているおおかみのからだのうえに、土がつもり、草がめをだし、木がはえ、木の実がみのって、小鳥やけもののあそび場に。

なさけなくなったおおかみが、なかまがやってくると、「みんな、よくばっては いかんぞ。えものは人にもわけてやるんだぞ。」といってきかせます。

男の子はアイヌのくにつくりの かみさまのこどもでした。

おおかみがいうように、欲を出しすぎるとしっぺがえしがまっているのかも。

どうにも動けなくなったおおかみ。それでも生き続けています。

どんぐり/こうやま すすむ・作/福音館書店/1983年

秋といえばどんぐり、まつぼっくり。

どんぐりに関する絵本もさまざまです。

みずならのどんぐりと動物たち。

はしぼそがらす、こうらいきじ、おおあかげら、えぞたぬき、ひぐま、しまりす、えぞりす、みやまかけす、えぞあかねずみ。

動物は木の穴、巣穴、崖、地面にどんぐりをうめ、冬のためそなえます。

食べられなかったどんぐりの一部は春になると芽をだし、10年ぐらいで、立派な若木に。

およそ400年もいきていくみずなら。

動物たちは、自分でしらずしらずに木をうえ、森を育てています。

どんぐりのなかまには、”ならるい”と”かしるい”があるというのも知りました。

クヌギを植えてから5年ほどたちましたが、5mをこえています。

休憩を含め約3時間。以前はそれほど長さを感じさせない時間ですが、今では少し長すぎるようです。

舞台は第二次世界大戦直後のパリ。

いろいろ過去をかかえたお針子5人の縫製工房。

迫害されたユダヤ人の家族、どうも迫害に協力した側の人も。

一人一人の個性はよくでているのですが、迫害されたユダヤ人で、夫が強制収容所おくりになったシモ-ヌをのぞけば、もうひとつ過去が浮き彫りになりません。

工房を経営する夫婦に間がなぜうまくいっていないかも、伝わってこないので、なにかもどかしらの残る舞台。

材料はととのっているのですが消化不良でした。

ドイツ兵とアメリカ兵で、ドイツ兵のほうがよかったという冒頭のセリフにドキッとしました。

戦争直後の工房で、すべて手縫いのようで、5人のお針子の他に従業員もいるそれなりの規模ですが、ミシンはでてきません。この時点ではミシンはもうあったはずですが?

ボンバストゥス博士の世にも不思議な植物図鑑/作:イバン・バレンチェア 訳: 宇野 和美/西村書店/2014年

「世にも不思議な植物図鑑」とあるので、珍しい植物がでてくるかと思ったら、あにはからんや、作者の遊び心がいっぱいの不思議な絵本。

真夜中にならないうちに収穫しないと車輪がはずれてしまう「馬車カボチャ」、太陽の光を集める性質を持つヒマワリ「ソーラーパネル ヒマワリ」、「階段リンゴ」、「栓コルクガシ」などなど、空想の世界です。

一番おもしろいのは「ラッパ銃オリーブ」。武器としてつくられたが、使えるのはオリーブの直径が最大の11月だけ。それに年に一度だけしか発射できないので、いかなる戦闘にも使いものにならない。

絵も独創的で、これまでにない人物像。足にも注目です。

物語でないので、一日一ページ、ゆっくりと楽しめます。

子どもに語る北欧の昔話/福井信子・湯沢朱美:編訳/こぐま社/2001年

ものいうなべ/メリー・C・ハッチ・文 渡辺茂男・訳/岩波書店/1964年

日本の昔話は、各地に同じような話が存在します。

外国でも事情は同じだと思うのですが、それぞれの国の代表的な本が翻訳されているだけで、このあたりについて詳しく知ることはできません。

「ものいうなべ」は再話というのですが、おなじような話の「銅のなべ」と比較してみると・・・。

「銅のなべ」は、川を渡るのを助けた子が、男からもらったのは、三本の脚と柄は鉄、それ以外は銅でできているなべ。

この鍋が、母親と二人っきりで貧しい暮らしをしている息子を助けてくれます。

「おいらの出番だ、でかけるぞ!」という銅のなべが、地主のところからもってくるのは、おかゆ、銀貨。

「ものいうなべ」は、貧乏な百姓が牝牛を売りにいって、交換したのが三本足の鉄鍋。

このなべが「わたしは、はねてく、とんでいく」「山こえ、谷こえ、金持ちさんへ」と金持ちからもってくるのは、プリン、麦、そして金貨。

おわりは、どちらも鍋に翻弄されることになります。

早い話、鍋がいろいろなものを盗んでくる?のですが、貧しいというだけで、盗む行為が免罪されているように思うのは、考えすぎで、鍋の掛け声を楽しみながら聞く話でしょうか。

明かりが消えたそのあとで/マーガレット・リード・マクドナルド・著 佐藤涼子・訳 出久根 育・画/編書房/2004年

副題に「20のこわいお話」とあります。

怖い話はともかく、興味をひかれたのは絵描き話「黒ネコの話」。

まさしく絵をかきながらお話を展開するというもの。トミーとサリーの頭文字TとSではじまり、最後は黒ネコ。

家を作りながら窓、煙突をかきながら。

最後、黒ネコというのは少し苦しいおわり。

保育園でやってみましたが、なんとかネコに見えたようでした。

もうひとつオーバヘッド・プロジェクターをつかった「魔女のシチュー」。

シチューに、コウモリの骨、トカゲのしっぽ、ネコの目などなど得体のしれないものをどんどんいれていきます。

「魔女ひとり」(作:ローラ・ルーク 絵:S.D. シンドラー 訳:金原 瑞人/小峰書店/2004年初版)と同じシチュエーションです。

お話にも、いろんな工夫があるというのが理解できました。

絵本でおなじみの出久根 育さんの絵も楽しい。

みらくるミルク/中西敏夫・文 米本久美子・絵/福音館書店/1996年

絵本によく見る対象年齢表示。小学中級とありますが、大人が読んでもびっくりすることがいっぱい。

いつも思うのは、年齢表示が邪魔になることもありそうです。出版社は親切に表示しているのでしょうが、逆に対象者をせばめていないかということ。

ミルク利用について、どの程度知っているでしょうか。

人間がミルクをとったのはヤギが最初で、ウシの利用は8千年前から。

それでは日本では?

539年に百済からつたわったのが最初。しかし長く利用されず、復活したのは明治の初めといいますから、日本ではつい最近のこと。

人間が他の動物のミルクを飲んだり、チーズやヨーグルトなどの乳製品を食べるようになるまでの歴史や背景を、楽しく知ることができ、最後にはバター、ヨーグルト、チーズ、アイスクリームの作り方まで。ミルクについての情報が満載です。

ウマとミルクというのが結びつかなったのですが、モンゴルの人はウマのミルクが好きということ。

広大なモンゴル帝国を築くことができたのも、ウマのミルクが寄与しているようです。

おこった月/再話:ウィリアム・スリーター 絵:ブレア・レント 訳:はるみ こうへい/童話館出版/2006年

本文に、訳者の注として、「むかし、北アメリカの大陸の、さらに北のほうにすむ先住民の村」とありますから、インディアンの昔話のようです。

ラポウィンザという女の子が、「おこった月」につかまって、いなくなります。

なかのよかったルーバンという男の子が、ラポウィンザを助けにでかけます。

ルーバンが月に向かって次々に矢を射ると、その矢が鎖となって、やがて太陽の最初の光が矢をてらすと、鎖はたちまち空にかかるはしごにかわります。

はしごを登るのですが、風に大きく揺れたり、雨にぬれたり、はしごで眠ったりと、長い道のり。長い道のりで食料といえば、髪の毛にさした枝に実った実です。

あっという間に目的地に到着するのが昔話ですが、このへんは再話でしょうか。

やがてあったのはおばあさんの国。ルーバンが空にやってくるのを助けたのは、このおばあさんでした。

おばあさんからもらった、みどりの松ぼっくり、魚の目、ばらの花、ちいさな石のかけらをもって月のところへいくのですが、月から逃げるとき、ラポウインザとそっくりになきはじめ、大きな湖になり、ばらのしげみになり、小さな石はとてつもなく高い山になります。

「おこった月」が悪者になっていますが、ラポウィンザが月につかまったのは、「顔じゅう あばただらけだわ。なんて みっともないんでししょ」と侮辱したのが原因ですから、もともとは悪者ではなかったようです。

それにしても表紙の月の顔、こわいです。

トーテムポールのような絵があちこちにでてくるのですが、トーテムポールは、北アメリカ大陸の太平洋に面した北西沿岸部に住む先住民の多くが、彼らの家の中、家の前、あるいは墓地などに立ててきた、柱状の木の彫刻で、人々の出自、家系に関わる紋章や、彼らが伝えてきて、かつ「所有する」伝説、物語の登場者などを彫刻したもののようです。

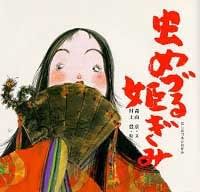

虫めづる姫ぎみ/森山 京・文 村上 豊・絵/ポプラ社/2003年

平安時代後期の短編物語集「堤中納言物語」の中の一つで、虫好きなお姫さまの話です。

たくさんいる虫の中でも、一番のお気に入りは毛虫。

若い侍女はきみわるがって、おそばへちかづこうとしません。

両親はほとほと困り果てていましたが、姫ぎみは「ものごとは 原因と結果をみきわめてこそ、おもしろいのです」「ひとが着る絹だって、かいこが まだ 羽の生えないうちに つくりだすのです」と平気です。

男性中心の貴族社会で、人目をきにしないで虫とりの熱中する姫ぎみ。

姫ぎみが魅力的なのは、まゆ毛をぬいて、かきまゆを作り、歯にはおはぐろをつけて、くろくそめるのがみだしなみのきまりとされていた時代にあって、お化粧なんていやなことだわと、わが道をいくところ。

髪はばさばさながら、まゆはくっきり、白い歯のままながら、やさしく あいらしく たいそう美しい姫ぎみです。

そのころの身分の高い女の人は、人前に出て、顔や姿を見せることは ありませんでした。これも男の身勝手でしょう。

噂を聞いた若い公達と姫ぎみとの和歌をまじえたエピソードもあります。

ラストまでわが道を行く姫ぎみです。

男性中心の社会を念頭に置くと、自由奔放な姫ぎみが、いきいきとしている姿に共感します。

毛虫は、チョウやガの幼虫ですから、チョウになった姿をイメージすると、きもちわるいものではありません。

(ただガというのはあまり好きになれませんが・・・。)

姫ぎみで、名前がないというのも当時の状況をあらわしているようです。

こんにちは、ビーバー/佐藤 英治:文・写真/福音館書店/2000年

アラスカのビーバーの写真絵本です。

ビーバーの巣は食べ残した木の枝と泥。巣の出入り口は水の中にあって、ビーバーをねらう敵から身を守るため。

ビーバーの生態が とてもわかりやすいものになっています。

ビーバーは、森の木をどんどんたおしたり、町の近くにすみつたビーバーが公園の木をかじったり、排水口にダムをつくって、あたりを水浸しにしてしまうこともあるということから、あまり歓迎されない反面、上流から流れてきた栄養のある土が、ビーバーのダムにたくわえられ、草やプランクトンが育ち、魚や鳥が増えると、大きな動物たちにも、住みよい場所になり、動物たちの住みやすいい環境になるともいいます。

このビーバーも17世紀、フランスでフエルトの帽子が大流行し、たくさんのビーバーが殺され、19世紀の終わりには、ほとんどのビーバーがヨーロッパから姿を消してしまい、ビーバーの絶滅を心配したアメリカやカナダではビーバーが保護されるようになった歴史を知ると、現在絶滅危惧種といわれる動物には、人間の環境破壊が影響しているのが思い知らされます。

ビーバーがたおした木の写真には、こんな太い木をよくもまあ、かみきったと驚かされます

巣は、クマの襲撃をうけても、なかなかくずれず、雪や吹雪にもびくともしない構造。あたたかい巣の中で冬をすごし、雪の解ける頃、赤ちゃんを産み、世代を引き継いでいきます。

ジェイミー・オルークとおばけイモ/トミー・デ・パオラ:作・絵 福本友美子・訳/光村教育図書/2007年

ジェイミー・オルークは、アイルランド一のなまけ者。ジャガイモを育てるのもさぼってばかりで、おかみさんのアイリーンが代わりにイモほりに行くと、腰をひねってしまいベッドからおきれなくなります。

飢え死にを心配したジェイミーが、真夜中に教会の神父さんの所へ相談に出かける途中、レプラコーンを見つけます。

ジェイミーは、金貨のつぼのありかを聞くまで話さないとレブラコーンの上着のすそをがっちりつかむと、レプラコーンは、まだ金貨は1,2枚しかないからと、世界一大きなイモのタネをくれます。

レプラコーンからもらった、タネを植えるが早いか芽が出てきて、びっくりするほどのおおきなジャガイモになります。

ところがこのおばけイモは大きすぎてほりだすことができません。やがて村中の人がおばけイモを一目見ようとやってきます。

村の人が総出でイモを掘り起こすと、ごろごろころがって、村に入る道をふさいでしまいます。

村の人達はのこぎりや斧を使ってジャガイモを切り取り、馬車に積んでもってかえります。

おかげで、村の人はきょうもあしたもジャガイモ料理。

毎日ジャガイモ料理を食べなければならない村人は、かわりにいつもアイリーンとジェイミーのごちそうをとどけるからこれ以上ジェイミーがジャガイモをつくらないように頼みます。

ジェイミーとアイリーンにはねがってもない暮らしがまっていました。

絵本は、ジェイミーが「ジャガイモをそだてるなんてまっぴらごめんだ」とはじまります。

ここにはアイルランドにおけるジャガイモの歴史的な背景があるようです。

小作農家たちは以前は主に麦を栽培していたが、地主に地代を納めなくてもよい自分らの小さな庭地で、生産性の非常に高いジャガイモの栽培を始めようです。

しかし、1845年から1849年の4年間にわたってヨーロッパ全域でジャガイモの疫病が大発生し、壊滅的な被害を受けます。

この飢饉も一つの要因になり、アイルランドからアメリカにわたったアイルランド人。

わたしたちもよく知るケネデイ、オバマ、ロナルド・レーガン、クリントン大統領、ウォルト・デズニィーなどのルーツはアイルランドにあります。

また、ここにでてくるレプラコーンは、妖精たちのブーツやダンス用の靴をつくり、金貨をたんまりもらっているとありますが、アイルランド南西部には「レプラコーンに注意」 の交通標識があるといいます。

ジェイミーとアイリーンがあまり苦労していないようにみえますが、ここには農民の願いが垣間見えるようです。

チゲとむしろとおばあさんのとらたいじ/小沢清子・文 譚小勇・絵/太平出版社/2000年

「さるかに合戦」に にた昔話です。

さるにあたるのはとら、かにはおばあさんです。

ある日、とらがやってきておばあさんが大事に育てた大根をペロリと食べてしまうと、もっとうまいものをだせと、ぶたかめんどりを要求します。

用意できないとお前を食うといわれたおばあさんが、嘆いているととおりかかったチゲ(日本の背負子)と筵が手助けしてくれます。

「さるかに合戦」では、、蜂、臼、栗、牛の糞が活躍しますが、このお話では助けてくれるのはチゲと筵だけ。

ほかのものはおばあさんが準備します。

おばあさんは、火鉢に炭をカンカンにおこし、水がめには唐辛子の粉をたっぷり入れ、壁の手ぬぐいには縫い針をプスプスとさし、牛の糞を、戸の外にペタリペタリとまきちらします。

これだけそろえば準備万端です。

とらがかわいそうなぐらいひどい目にあうのがとてもリアルで、崖から落ちてしまいます。

チゲと筵というのもお国柄をあらわしていますが、牛の糞が共通しているのも面白いところです。