年末の買い物で久しぶりに都内に。年末とあってかどこの店もごったがえし。地下街の店に行ったが、ふと考えたのは、照明がなかったらどんな光景がみられるのかということ。

今から300年もさかのぼれば、灯りは油をもやすか、ろうそく、かがり火の世界で、今よりは何倍もみえた星がなかったら、街灯はなく、すまいの灯りがもれてくることもない夜は、漆黒の闇のはず。

昔話を語る場合、絵をえがきなさいというが、今と異なる環境をどうイメージしていったらいいのか。もっとも、昔話は背景については何も語っていないので考えることもないだろうが・・・・。

今でいうライフラインのうち、昔話では、火力は木をもやすことで、水は川を利用することで代替のものが想像できるが、灯り(電気)についてはほとんど触れられていないのは、あまり重要な要素ではなかったのでしょうか・・・?

年末のテレビで電気も水もない村の生活を描いたものがあったが、世界にはまだまだこんなところもあります。

深い深い井戸/世界名作おはなし玉手箱 語り聞かせお話集/齋藤チヨ/すずき出版/2000年初版

池も川も泉も井戸もない村。この村の人は遠くの村まで、ロバに桶をつけて水を運んでいました。これまで何度も井戸を掘ってみましたが水がでることはありませんでした。

若いときからせっせせっせと働きお金をためたリーおじさんは、お金を世の中に役立てたいと井戸を掘りはじめます。

リーおじさんが賃金や道具代を払い、深く深く掘り始めますが水はでません。失望のうちにりーおじさんは亡くなります。

しかし、息子がこの仕事をやり続けます。何年も続けますが水はでません。そのあと、今度は子どもがこの仕事を引き継ぎます。

そしてやがて水が・・・・。

三世代にわたって続けられた井戸掘り。結末は予想できるのですが、先が見えない中で諦めずに井戸掘りに挑んだ様子がジーンとくる話。

斎藤隆介、滝平二郎コンビの絵本「半日村」「ひばりの矢」などを思い出させてくれるお話です。

|

ようちえんいやや/長谷川義史/童心社/2012年初版

顔、顔、顔

長谷川義史さんのいつもの特徴がある顔の絵がいっぱい。

「もりのきえん」に通っている

たけしくん、まなちゃん、つばさくん、ののほちゃん

しゅうまくん、いくみちゃん、れいくん、みさちゃん

ゆうきくん、めぐみちゃん、こうしろうくん・・・・

・・・・

みーんな ようちえんにいくのがいややとないています。

なぜって?

おかあちゃんと 一日いっしょに いたいだけだって・・・

最後のページは,幼稚園で笑顔のみんな

「いや」というにが色々あってほほえましい。

たけしくんは、園長先生にあいさつするのがいや

まなちゃんは、いちごが好きなのに、ももぐみだからいや

いくみちゃんは、下駄箱が一番下やからいや

等々

子どものきもちが伝わってきます。

お母さんと一日一緒すごして、また元気に幼稚園でみんなと遊ぶというみんな。

いやと言っていたのはなんだったんでしょう。

|

まつぼっくりのぼうけん/ブリギッテ・シジャンスキー・文 バーナデット・ワッツ・絵 松岡享子・訳/瑞雲舎/2008年初版

高い山のしずくが水となって、石や草むらのあいだをさらさら流れ、やがて小川となって流れはじめます。小川がどこへ行くのだろうと思った五つのまつぼっくりがポシャンと流れる水のなかに落ちます。

長い長い旅の始まりです。

一つ目のまつぼっくりは

川が谷へ下っていく美しい岸に

二つ目のまつぼっくりは

荒々しい場所に根を下ろしたいと、滝の途中にある小さな岩のくぼみに

三つ目のまつぼっくりは

おだやかな流れの、田園風景がひろがる場所に、

四二つ目のまつぼっくりは

大きなボートが起こす波にはねられて岸に

五つ目のまつぼっくりは

川が海に合流する岸辺の砂のなかに

五つのまつぼっくりが各々の居場所をみつけて、そこで暮らし始めますが、そのあとどうなったかはでてきません。どうなったかは、あなたが想像してみてくださいと投げかけているようです。

自然のスケールからすると五十年、百年というのは一瞬のこと。

悠久のスケールを感じさせてくれる絵本。

丁寧に描かれた風景が展開しています。

中国で印刷されたとあります。

|

わっはっは/田島征三/偕成社/1994年初版

特に誰ときめて絵本を読んでいるわけではないが、このところ少しずつ作者の特色?がわかってきて、開く前からワクワク感がある絵本。

すごくシンプルですが、そういえばお腹かの底から「わっはっは」と笑うことが長い間なかったことを思い出させてくれます。

表紙の男の子が大きな口を開けて「わっはっは」と笑っているかと思うと、裏表紙では自動車が。

あんこう、大きなかばの笑顔

椅子が、花が、コップが。

そして、蜂が、カエルが

ペリカン、キャベツ、ひまわりも笑っています。

お母さんもおなかかかえて大笑い

なんで笑っているのかは?です。

辛いとき、悲しいとき、怒りを感じるとき

笑うだけではすまないときもあるけど、時には大声で笑ってみよーっと。

力が湧いてくるかも。

最近聞いた話で面白かったのは「部屋のおこり」「宝女房」という、嫁さんの屁の話。語り手とピッタリで楽しめました。ユーモラスな話ですが、子どもには伝わりにくいかもしれません。

「おならで幸せになったよめさん」(子どもに贈る昔ばなし10 がまの皮/小澤俊夫監修/小澤昔ばなし研究所/2010年初版)という朝鮮の昔話は、日本の昔話と共通のものであり、タイトルがわかりやすい。

長男の嫁が、3年ほどたったころ、顔色が悪くなり、心配した舅がわけを聞くと、おならをこらえていたのが原因という。

遠慮することがないという舅の話で、嫁がおならをすると家にいた人たちは、遠くまで吹き飛ばされてしまいます。こんな嫁がいては大変なことになると、嫁は実家に帰ること。

実家に帰る途中、大きな梨の木の下で休んでいると、この梨は病気でふせている王さまに食べさせと、病気を直すことができるという。

梨の木は高すぎ、棒は届かないし、よじのぼることもできない。このままだと冬に梨はくさってなんの値打ちもなくなります。

そこで嫁さんが、おならを一発やらかすと、梨はぱらぱらと一度に全部落ちてきます。

その梨で王さまの病気はなおり、しゅうとは王さまからたくさんのほうびを頂戴し、梨を食べた嫁さんもおならはぴたりとなおる。

「部屋のおこり」では、嫁さんが部屋をつくってもらうところで終わり、嫁さんのおならがどうなったかにはふれられていないが、この朝鮮版ではおならにもふれられている。

日本版と違って、苦しくなるのが3年後というのは!・・・。

|

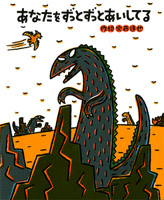

あなたをずっとあいしている/作絵 宮西達也/ポプラ社/2006年初版

ラジオをかけっぱなしでいることが多いが、その中でよく聞いているのが夏休みに放送される子ども科学電話相談。大人がきいていても参考になることが多い。よせられる相談に恐竜に関する質問も多いが、初めて聞く恐竜の名前を子どもたちがよく知っているのに驚かされています。

シリーズになっているこの絵本には、ティラノサウルスとマイアサウラがでてきます。

ティラノサウルスは、北アメリカ大陸に生息していた肉食恐竜で、現在知られている限りで史上最大級の肉食恐竜の一つ。一方、マイアサウラも北アメリカで発見され、全長9mほどで、重さ4トン、草食。そして子育てでも知られた恐竜という。

あるひ、森の中でちいさな卵をみつけたマイアサウラは、自分の家に持ち帰るが、ひろった卵から生まれたのはティラノサウルス。

このままだとたいへんなことになると、お母さんは赤ちゃんを森のなかにおいてきますが、どうしても胸が痛み、あかちゃんを抱きしめて家に帰ります。

マイアサウラの子には、ライト、ティラノサウルスの子にはハートという名前がつけられ、兄弟のように育ちます。

ある日、ハートは、つめが鋭くて、牙がギザギザ、体はゴツゴツ。ずるくて弱い者いじめばかりするきらわれものというティラノサウルスのことをおじさんから知ります。

ライトはハートがティラノサウルスに似ていると思いますが、おかあさんは怖い顔でたしなめます。

やがて二人ともお母さんとおなじくらいのおおきさになります。

ハートが赤い実をとってかえろうと林に行くと、目をギラギラさせたティラノサウルスがとびかかってきますが、自分とおなじだと気がつきます。

ハートが「だあれ」ときくと、ティラノサウルスは、同じじゃないかと答えます。ハートはマイアサウラと勘違いします。

ハートがおいしいものをとりにいくというと、ティラノサウルスも「おれさまもおいいしいものをとりにいくとこだ」といいます。

ハートは赤い実、ティラノサウルスのおいいしいものは、マイアサウラを思い浮かべています。

二人が一緒に歩いているときに、ティラノサウルスは、むかし嵐のあと大切な卵をなくしたとさみしそうにいいます。

ハートが実を食べていこうというと、ティラノサウルスは、この先にはマイアサウラのごちそうがまっているといったので、ティラノサウルスであることに気がつきます。自分がティラノサウルスであることを信じたくないハートは、はげしくおこります。

ハートは悲しくなって涙をながしながらお母さんのところへ。

お母さんはハートを抱きしめながら、お母さんの子じゃないの?と言うハートへ、「わたしの大切な子、わたしのたからものよ」

ハートはティラノサウルスにむかって、走りはじめ、がぶりとかみつきます。

ティラノサウルスはハートからかまれたままじっとしています。ハートはかむのをやめます。そしてこのおじさんもしかしたら本当のお父さんかもしれないと思います。

ハートはやがてお母さんのところからいなくなりますが、お母さんがハートとであった林に行くと、そこには赤い実がやまのようにつんであります。

生みの親からも育ての親からも離れて一人暮らすハートがとったのは、育ての親に赤い実をとってあげること。

自分が他人の子どもとは知らずに育ったハートが、事実に気がついたときの驚き。

母親は、すぐに他人の子と気がつきますが、自分の子どもと同じように深い愛情で育て、ライトが自分たちと違うというと、強くたしなめるあたりに、子を育てる母親の気持ちが表れています。

ティラノサウルスが自分の子どもから、かまれてもじっとしている場面に、父親の悲しい心境があらわれているようです。

|

あめ じょあじょあ/イ・ミエ・文 田島征三・絵 おおたけきよみ・訳/光村教育図書/2009年初版

雨のふるさまを、“じゃあじゃあ“ではなく”じょあじょあ“と表現されると何となく楽しい感じです。

この絵本を見た方の多くが、まずこのタイトルにひかれるのがわかります。

“じゃあじゃあ“とは、雨が勢いよくふる様子をあらわす韓国の言葉という。

雨の循環するさまが楽しく描かれています。

みみずやかたつむり、かえるが雨の中で大喜び

雲の中のしずくが、くっつきあっておおきなしずくになり、うかんでいられなくなったしずくが地上に落ちたのが雨。

しずくが人間の顔をしています。

空高くのぼる水蒸気に羽がはえていています。

また、擬音語がたくみに使われていて、雨が落ちる様子は。

ぽつん、ぽつん、ぽたぽたぽた

屋根のはじっこにぶらさがっていた雨のしずくが落ちるさまは、

ぴちり ぽろん

ちろ ちろ ぽたり

山に降った雨は、川に集まり、流れ流れて海にいきつきます。

畑の水も川の水も海の水も水蒸気になって空にのぼり雲になります。

水はめぐりめぐる。

子どもたちはこの絵本で、雨のことを楽しみながら理解できそう。

|

あかいろうそく/新美南吉・作 鈴木寿雄・絵/フレーベル館/2013年復刊

29歳という若さでこの世を去った新美南吉が、22歳の時に書いたものというと1936年の作品でしょうか。今年は、新美南吉さん生誕100年の年ということです。

古さを感じさせない内容と鈴木寿雄さんの動物の絵には何とも言えない味わいがあります。

さるがひろった あかいろうそく

さるは、あかいろうそくを花火だとおもいこんでしまいます

花火などというものは見たことがない動物たち

動物たちがおしあいへしあいしてろうそくをのぞみこむと

さるは「あぶない あぶない ばくはつするから」ととめます

さるは 花火がどんな音をしてとびだすのか、どんなに美しく空にひろがるか みんなに話してきかせます

そんなに美しいものなら、見たいものだと みんな

さるは山のてっぺんで打ち上げてみようといいます

やがて夜になって

木の枝にくくりつけたろうそくに火をつけようとしますが、みんなしりごみ

くじで火をつけることになって、一番最初にでかけたのは亀さん

しかし、亀は花火のそばで首が引っ込んでしまいます

こんどはいたちが

いたちは近眼で、ろうそくのまわりをうろついているばかり

とうとういのししがとびだします

ししは本当に火をつけてしまいます

みんなはびっくりして、くさむらにとびこみ 耳をふさぎ目もふさぎます

しかしろうそくはしずかにもえているばかり

誰が火をつけるか揉めて、でかけた亀が首を引っ込め、いたちが近眼でろうそくのまわりをきょろきょろうろつくところは、ほのぼのします。

ろうそくをみんなでみているところで絵本は終わりますが、そのあとどんなやりとりがあったのか余韻が残ります。

ことあと同じ作者の「ごんぎつね」を読んでみました。悪者のイメージがあるキツネですが、これをよんでからキツネのフアンになりました。

|

はなやのおばさん/ねじめ正一・文 大島妙子・絵/童心社/2008年初版

いつまでも続くと思っていたら突然のわかれ。

学校帰りにいつもの花屋さんによっていくみどりちゃんの夢は花屋さんになること。おじさん、おばさんが笑顔でむかえてくれて、おじさんは種の入ったちいさな袋をいつもくれます。

みどりちゃんの家はひまわりやダリア、パンジー、マーガレットなどの花でいっぱい。もらってきたコスモスの種をまきます。

ところがある日、花屋さんのシャッターがおりたまま。おじさんが突然なくなったのです。

それからも花屋さんの前をとおりますが、シャッターはおりたまま。

それからみどりちゃんはシャッターのしまった花屋さんの前をとおりすぎるのがいやで毎日違う道をかえっていましたが、やっぱり気になって花屋さんにむかって歩いていたら、シャッターがあいていて

「みどりちゃん げんきだった!」とおばさんが、いつもの笑顔でむかえてくれます。

みどりちゃんが花のかおりを胸いっぱいにすいこんでいると、お客さんがやってきます。いつもの花屋さんの風景がもどってきます。

おばさんは、おじさんのかわりに種の入ったちいさな袋を、みどりちゃんにくれます。

みどりちゃんは、おじさんとの別れをどう受け止めていたのでしょうか。

シャッターがおりているシーンはモノトーンでみどりちゃんの気持ちをあらわしているようです。そしておじさんを思い浮かべるみどりちゃんの目玉の中にはおじさんの顔があります。

「みどりちゃんが 花屋になるまでがんばるわ」と言うおばさんのむねのなかにはおじいさんとの思い出が一杯詰まっているようです。

いぐさのずきん/子どもに贈る昔ばなし13 桃もぎ兄弟/小澤俊夫・監修/小澤昔はなし研究所/2012年初版

塩味?がきいたシンデレラ物語です。

ある領主に三人の娘がいたが、領主は娘たちがどれほど自分を愛しているかをたずねます。上の二人は「わたしの命と同じくらい愛している」「世の中の何よりも愛している」とこたえますが、末の娘は「生肉がお塩を好いているくらい愛している」といいます。この答えを聞いた父親は末娘を屋敷から追い出してしまいます。

追い出された末娘は、ある大きな屋敷にいき、「行くところがありません。仕事はなんでもします。お給金もいりませんからここにおいてください」と頼み込みます。

やがてこのやしきで舞踏会が開かれることになり、使用人も舞踏会のお客様を見に行くことが許される。末娘もそーっと舞踏会に出かけていくと、やしきの若主人は末娘をみてすっかり夢中になるが、末娘は舞踏会が終わらないうちに走って自分の部屋にもどって寝ているふりをします。こうした舞踏会がさらにひらかれるが、3回目の舞踏会で、若主人は、名前も、どこからきたのかも話さない末娘に指輪をわたして、また会ってくださいと言う。

若主人は美しい末娘のことを思うあまり病気になってしまう。料理女が若主人のおもゆをつくっているのを聞いた末娘は、自分にもおもゆをつくらせてくださいとたのみ、そのおもゆに指輪をこっそりすべりこませます。

それをみた若主人はおもゆをつくったものが誰かを問い詰め、末娘がつくったことを知ると、あっという間に元気になって二人は結婚することに。

結婚式に末娘の父親も招かれるが、末娘はすべての料理に塩をひとつぶもいれない料理をつくるようにいいつけます。ごちそうの席に着いた人々が肉を食べてみると味がなくて食べられません。裕福な領主は、あれこれと料理を試してみて、塩のない料理が食べられないことがわかって、はじめて末娘のいったことの意味がわかります。

主人公が舞踏会にどんなドレスを着ていったのかは、さらりとしていて、もともと美しいドレスを着ていて、いぐさを集めてずきんのついたマントをつくって美しいドレスをかくしていたというもの。

「いぐさのずきん」は、シェクスピアの「リア王」の元ネタという指摘もあるという。

父親が、娘や息子にどのくらい愛しているかたずねる日本の昔話は目にしたことがないので、このあたりがお国柄をあらわしているようである。

|

トントントンをまちましょう/あまん きみこ・作 鎌田暢子・絵/ひさかたチャイルド/2011年初版

山あいの町に、夕方から雪が降りだすと、おかあさんはあわてて甘酒を作り始めます。みこちゃんが甘酒づくりを手伝っていると、トントントンと、玄関のドアをたたく音が・・・

入ってきたのは黄色の服を着た子どもたち。みこちゃんの知らない子です。

甘酒を飲んで「あったまったあ」「おいしかったあ」「げんきわくわく」「もうだいじょうぶ」とかえっていきます。

トントントン。すると今度は赤い服を着た子どもたちが、寒そうに手をこすりながらドアのところに。

どの子も甘酒を飲んでほっぺたはももいろに。

お父さんが、「今夜は甘酒のよるだからね」とブザーも鳴らさず、そっと入ってきます。

お父さんは知らない子の秘密を小声で教えてくれます。「はなたちだよ。この雪で花たちは雪をかぶってこどえるだろう?。それでお母さんの甘酒を飲みにくるのさ」

お母さんも横からいいます。

「さっきの子は福寿草、そして次は椿の花たちよ。今夜はまだまだくるでしょう。いろいろな花も、草も、それにりすも、うさぎも、きつねもやってくるはずよ」

トントントントン。トントントントン。また誰かがドアをたたく音がします。

舞台は冬から春をまつ頃で、少し早いですが、雪の夜はなぜか扉をたたく音が聞こえる気がしませんか、という作者のメッセージが伝わってきます。

こんな風景は山あいの家のほうがぴったりします。トントントントンのリズムも子どもの心をつかみそうです。

お父さん、お母さんの自然への思いや優しい気持ちがつたわり、心があったかくなる絵本です。

|

みんな のせて/あべ弘士/講談社/2007年初版

北極駅から特急動物園号が出発します

北極駅からは白熊くん

しずかな雪野原を走ってついたのは、サバンナ駅

サバンナ駅からはライオンがのります

電車が広い原っぱを走ってついたのは、ジャングル駅

サルさん親子が乗り込みます

ふかい森を走ってついたのは、南極駅

ペンギン親子が乗り込みます

きらきらきらの 海を走って、山の間を通りぬけてついたのは、終点動物園駅

みんなは、ドカドカ、ガヤガヤ、テクテク、ヨオヨチ、キャッキャッ、スタスタ降ります。

電車が走る音は、カタトン カタトン カタトン カタトン とリズミカルです。

動物たちがすわる椅子は、動物ごとに色がかわって描かれていて、改札にくる車掌さんも駅ごとにかわります。

子どもたちの興味をひく電車と動物がでてきて、幼児ぐらいまでなら、リズムと一緒に楽しめそうな絵本です。

題名からは想像できないが、ほぼ同様の話。

・ガラス山のおひめさま(太陽の東 月の西/アスビョルセン・編 佐藤俊彦・訳/岩波少年文庫/1958年初版)

氷に覆われて、鏡のようにつるつるの険しい山の頂に馬でのぼり、3つのリンゴを取ってきたもの者が、王女と結婚できるというお話。

3人兄弟、3頭の馬、3つのリンゴと3が3つ重なっているところが昔話らしいところ。

ただもう一つ3にちなむものがあって、3年かかって馬を手に入れるところがある。

前半は、どうして馬を手にいれたか。

牧場の草が、毎年きまったようにおなじ時期に根元まで食べつくされるので、3人の息子がその見張りをすることになるが、納屋にいると大きな揺れがやってきて上の二人は驚いて逃げ出す。

末の息子がひどい地震にもがまんすると、納屋の外には馬が。

翌年も翌々年も同じことがおこる。

1年目には、馬のそばに、しんちゅうでできた騎士のよろい。

2年目の馬のそばには、銀でできた騎士のよろい。

3年目の馬のそばには、金でできた騎士のよろい

後半では、リンゴをめでたく手に入れる場面が。

1,2回目は途中までのぼり、3回目にリンゴを手にいれることに。

ただ、「ガラス山のおひめさま」では、山のいただきに王女が待っていて、1、2回目に途中までのぼった末息子に好感をもち、金のリンゴを投げ下ろします。

なお、パンジャブは古代インダス文明の発祥地という。

|

よぞらのほしは/村上康成・作/フレーベル館/2004年初版

冬の夜空の満天の星のもとで、いぬも、ねこも、ふくろうも、ねずみくんも、きつねさんも、うさぎくんも、ももんがくんも、おこじょくんも、はく息は真っ白。

雲の怪獣がやってきて、ほしをどんどんたべて、

・・・やがて雪になります。

雪のシーンをのぞけば、ほとんどのページに、たくさんの星が。

この絵本を読んで、あらためて、冬の夜空を眺めてみると、星がきれいに光ってみえます。

寒いなんていっていないで、子どもたちと一緒に冬の夜空の星を眺めながら、夢を話し合ってみるのもいいのかも。

「ほわっ ほわっ ほわっ」「ぼーっ ぼーっ ぼーっ」「ほっほっ」「ひっひっ」などの擬音語が、効果的に使われています。

ところで、この絵本にでてくるおこじょくん。ネットで検索すると

イタチに似ているが、それよりは小さめで体長は17~33cm程。

夏毛は背中が茶色で腹部が白い状態だが、冬毛は尻尾の端に黒色を残し全身純白である。かわいらしい見た目をしているが、気性は非常に荒い。

主にネズミを襲って食べるが、時によっては自分より大きいウサギを襲うこともある。毛皮(特に冬毛のもの)はアーミンと呼ばれ高級品とされる。

とあります。