フォクス氏/ジャックと豆のつる ジェイコブズ作 イギリス民話選/木下順二・訳 瀬川康男・絵/岩波書店/1967初版

ミスター・フォックス/世界むかし話 イギリス編/三宅忠明・訳、絵・クエンテイン・ブレイク/ほるぷ出版/1988

外国と日本の昔話のちがいがよくでているようなイギリスの「フォックス」。

結婚することになったフォックス氏とメアリー。

フォックス氏はまちがいなく金持ちで勇敢だが、どことなくつかみどころのない男。

結婚もちかくなったメアリーが、フォックス氏の城に行ってみると、そこには若い娘の死体や骸骨が。

そこにフォクスが、若い娘をかかえてかえってくる。

フォクスが娘の指から指輪をとろうと、手を切ると、その手が 隠れていたメアリーのところにころがってくる。

やがて結婚の約束書に署名する日になって、メアリーは、夢をみたといって、フォクス氏の城でみたことを話します。

フォクス氏は、はじめ否定するが、やがてメアリーが指輪をつきつけてフォクスの正体をあばき、みんなで切りさいてしまうという怖い話。

木下訳では、フォックス氏の否定のセリフのなんともとぼけた感じが楽しい。

フォクスの城の門に書きつけてあることば。

木下訳では「大胆なれ、大胆なれ、されど大胆すぎるなかれ」

三宅訳では「勇気を出せ、勇気をだせ だが勇気をだしすぎるな」

結婚する相手が、じつは恐ろしい相手であるのは、ヨーロッパの他の話にもあるが、日本の昔話には見られない特徴のようだ。

イタリアの「三本のカーネーション」も、三人の娘のうち、二人は結婚して、男の家に行き、開けてはいけないという部屋をあけてしまって、炎の部屋にほうりこまれてしまうが、末娘がこの男をうまくだますので、あまり怖くなさそうだ。

男にきをつけろといいたいのか。

フォックスはシェークシピアの「から騒ぎ」に引用されているというのですが、残念ながら確認できませんでした。

小人のぼうし/黒いお姫さま/ドイツの昔話/ウイルヘルム・ブッシュ・採話 上田真而子・訳 佐々木マキ・絵/福音館書店/2015年初版

羊飼いが、こびとのぼうしをかぶると、姿がみえなくなります。

他の人には見えないことをいいことに、結婚式場に行ってワインをのんだり、ごちそうを食べたりとほしいだけ飲み食いをします。

ごちそうがちゅうに浮くのでおかしいのですが・・・。

日本の「天狗のかくれみの」も飲み食いが中心。

せっかくのグッズですから、もう少し別の使い方がなかったのでしょうか。

別の切り口の話もできそうです。

冬、おでん屋台というので、猛暑日が続くいまではなく、冬に読みたいお話です。

「おでん・雪窓」とかかれたのれんの屋台のおやじさん。

大分前におくさんを、少し前に娘の美代を6歳で病気で亡くしています。

時代は少し前、救急車もよべず、熱を出し、火の玉のようにあつい子どもを背負って、満月のつきあかり森や峠をさっささっさとかけぬけ、村の医者の家に着いたときは、背中の美代はつめたくなっていたのです。

ひとりでおでん屋台をいとなんでいるおやじさんのところに、たぬきがやってきて、そのままおやじさんの手伝いをすることに。

さびしかったおやじさんは、お客がいなくなると、たぬきと酒をのみながらすっかり気分がよくなっていきます。

雪のどっさりとつもったある晩。かくまきを頭からすっぽりかぶった女のお客。どことなく亡くなった美代ににています。おやじさんがどこからきたか尋ねると、いつか美代をおぶってでかけた峠をこえた野沢村からきたといいます。

おでんをきれいにたべおわると娘はかえっていきます。しかし手袋を忘れていきます。

またきますといった娘ですが、10日も20日たってもあらわれません。

忘れていった手袋を娘に届けようと、おやじさんとたぬきは、野沢村へでかけます。

屋台をひきながら野沢村にでかけるふたりの前に、天狗や子鬼がでてきたり、子鬼たちに、ひきかえ券をおくれといわれて、たぬきが笹の葉をあつめてきて配るところに、美代が木の葉を皿にしたり、かるた、舟、雪うさぎの耳にして遊ぶ光景がうかんできます。

ふと、3.11のとき、子どもや奥さんがなくなり、一人残されたお父さんの情景もうかんできました。

雪がしんしんとふる夜に読むと、おやじさんの娘を想う気持、娘のおやじさんを想う気持ちがつたわってくるような、じんとくるお話でした。

ここにでてくるのは、やっぱりおやじさんという表現がぴったりです。そして屋台にあらわれる娘は、かくまき姿というのも印象にのこります。

絵本だったら雰囲気がでると思いますが、読んでかくまきのイメージがわく人は、ちょっぴり古い方でしょうか。

スリクシェばあさん/黒いお姫さま/ドイツの昔話/ウイルヘルム・ブッシュ・採話 上田真而子・訳 佐々木マキ・絵/福音館書店/2015年初版

スリクシェばあさんの鼻は、とびきりよくきく鼻で、村のどこでなにを焼いているのか、なにを煮ているのかいっぺんにかぎつけてしまいます。

ある日、ウサギを焼くにおいをかぎつけ、おかみさんにちょっと味見をしようともちかけます。おかみさんは断りますが、ちょっぴりといいながら、一口、二口食べるうちに、すっかりたいらげることに。

おかみさんが途方にくれていると、スリクシェばあさんは、夢でもみたんでしょというように知恵をつけます。

次にウズラを焼くにおいをかぎつけて、おかみさんのところにでかけ、これもすっかりたいらげてしまいます。

ウサギもウズラも食べ損ねたお百姓は、おかみさんにからかわれているらしいと、木のむちを三本つくって、寝室にもっていきます。

やがて、夜になるとおかみさんの寝ているベッドにいって、髪の毛をきりおとし、木のむちが折れるほどひっぱたいてから、家の外に追い出してしまいます。

あくる朝、おかみさんがにこにこしながら、百姓のところにコーヒーをもっていくと、百姓が髪をみせるようにいうと、おかみさんの髪はふさふさ。百姓はやっぱり夢だったのかと思います。

じつは、お百姓のおかみさんは、百姓がはらをたてているのをみて、前の晩にスリクシェばあさんを自分のベッドに寝かせていたのです。

このお話、上田真而子さんが訳していますが、そのまま、語りのテキストに適しているようです。

とくにおかみさん、おばあさんの会話の部分は絶妙です。

・しょうがないヤギ(黒いお姫さま/ドイツの昔話/ウイルヘルム・ブッシュ・採話 上田真而子・訳 佐々木マキ・絵/福音館書店/2015年初版)

三人の息子をもった仕立て屋。

ヤギを野原につれていって、腹いっぱい草を食べさせるよう一番上の息子にいいつけます。

上の息子は草を十分に食べさせて家に帰るが、ヤギがいうことには、もっと食いたかったいう。

二番目、三番目の息子も十分に食べさせたはずなのに、もっと食いたかったというヤギ。

仕立て屋がヤギをつれていってもおなじことに。

怒った仕立て屋がヤギの毛を刈り取り、家から追い出してしまう。

ヤギは森の中のほら穴にかくれようとするが、キツネに驚かされ、どんどん逃げ出す。

たしかにしょうがないヤギ。

・テーブルとロバとこん棒(グリム童話集 上/佐々木田鶴子・訳 出久根 育・絵/岩波少年文庫/2007年初版)

テーブルがごちそうを、ロバが金貨をだしてくれるおなじみの話であるが、冒頭部はブッシュ採話の「しょうがないヤギ」そのもの。後半部にも再度でてくる。

仕立て屋と三人の息子という登場人物も同じ。

グリムの昔話には、いくつかの話が組み合わされていることをうかがわせる。

ヤギが逃げ出す場面、ブッシュ採話では、ずっと逃げ続けるが、グリムは、ヤギがキツネの穴にもぐりこみ、目がひかるのでキツネが驚き、キツネがこわっがているのを見たクマもびっくりしてにげだすが、ミツバチがヤギを穴から追い出すという結末。

|

ダーウィンのミミズの研究/作:新妻昭夫 絵:杉田 比呂美/福音館書店/1996年

雨上がりの日に、よくミミズが道路にでていることがある。それを集団で攻撃しているのがアリ。

自分より大分大きいミミズも、アリのエサになっているようです。

ミミズは土をたがやしてくれているが、ダーウインがどんな発見をしているのか興味があったら、この絵本ではミミズそのものより、大航海のあと、規則正しい研究生活を送ったことを重点にしています。

しかし、ダーウインの研究者としての目は細かい。

ガラスのビーズ、レンガ、タイルのかけらを細かくしてやると、ミミズはそれを食べてしまい、フンとなって排出されると、角がけずられ、まるくなること、さらにミミズのフンがっどのように移動していくのか。

土の中にミミズは何匹いるのか、1年間のフンがどのくらいの厚さになるのか。ミミズには目も耳もないが、感覚と知能はどんなふうか。

40年以上かけて、あまり注目されていなかったミミズを観察し、実験を繰り返したダーウイン。

すぐに結果をだそうとするわたしたちには耳がいたい。

野の音/白いおうむの森/安房 直子/偕成社/2006年/1973年初出

大きな町の裏通りのおいしげった泰山木の木陰に、何十年もたっている小さな洋服店。

おばあさんが一人できりもりしています。

ここで作られた洋服のボタン穴に耳をつけると小鳥のさえずり、風の音、せせらぎの音がきこえます。

不思議なボタン穴にひかれ、ボタンの穴かがりをおぼえたという娘がやってきますが、その店からでてくることはありませんでした。

おばあさんは泰山木にすむ木の精。

一面の野原だったのが、草が刈り取られ、まわりに家がたち、小川がうめたてられて道路ができて町がどんどん大きくなると、泰山木の葉が枯れ、花も咲かず、実もならなくなります。小鳥もりすもチョウも姿を消します。

木の精は、木の下に店をつくって、人間ふうに暮らしてみることにして、洋服屋の看板をたてたのです。

ある日、おばあさんはひょいと思いついて、仕立てをたのみにきた、ひとりの娘を泰山木の葉にかえてみます。それがうまくいって、それからは自分の木の葉をどんどん増やしていったのです。

野原の音がきこえるボタン穴は、満月の夜に葉が少女にかわり、たくさんの草から糸をつむぎ、ボタン穴をかがったものでした。

物語は、一人の若者が妹の行方を探して、洋服店で働きながら、ボタン穴の不思議な秘密をみいだしていく展開になっています。

自然が破壊されたことに怒りをおぼえるおばあさんですが、一方では、野の音が聞こえるボタン穴の洋服を人間に届ける一面もあります。

わたしたちのまわりには、人工的に作り出されたものが、あふれていますが、おばあさんが人間に届けたものは、自然の大切さをつたえるメッセージだったのかもしれません。

物語の最後は、若者も泰山木の葉にかえられてしまうのですが、もしかすると娘たちも幸せだったのかもしれません。

鶴の家/白いおうむの森/安房 直子/偕成社/2006年/1973年の文庫化

安房直子さんの初期の短編集に収録されたもの。

漁師の長吉がよめさんをもらった晩。「おめでとさんです」と真っ白い着物を着て着て、頭にさざんかの赤い花をかざった女が、ひらべったいまるいものをお祝いにおいていきます。

安房作品の冒頭には見知らぬ人や動物が登場することが多い。

長吉は、すぐに丹頂鶴の化身ではないかときがつきます。

というのは三日まえに誤って、禁猟となっていた鶴を撃ち落としてしまい、深い穴をほって、埋めたばかりでしたから。

この秘密をだれにもいうなよと、よめさんに念をおします。

よめさんは疑心暗鬼でしたが、それでも女がおいていった青い大皿を戸棚の奥ふかくにしまいます。

何事もなく月日がすぎていくうち、よめさんは青い大皿におむすびをならべてみます。するとおむすびは、たちまちきりりと白くおいしそうに見えてきます。

はじめ、長吉は青いお皿に顔をしかめますが、もられたおむすびにひかれて、一口食べてみると、そのおいしさにびっくりします。

そいれからふたりは、毎日、青い皿で食事をしますが、どんなたべものでもおいしく思われました。

やがて、長吉には8人の息子が。青い皿は幸運を運んでくれたと喜んでいた長吉。

しかし、そのあと不思議なことがおきます。

息子達も成長して孫をもうけたころ、長吉さんはぽっくりなくなります。すると無地だったはずのお皿に丹頂鶴の姿が浮かび上がりました。

おばあさんは、すぐに長吉のたましいではないかと気がつきますが、家族には秘密にしておきます。

おばあさんの息子三人が戦争にでかけ、何の知らせもなかったとき、皿の丹頂鶴が三羽ふえ、四羽にふえ、おばあさんが「みんな死んだ。みんな死んだ」と繰り返します。

三人の息子の戦死の知らせがとどいたのは、それからまもなくでした。

この後長吉さんの一族のなかでひとり死ぬ者がでると、お皿の鶴の絵は、確実に一羽ずつ増えていきます。

この鶴のもようを気にする子どもがでてきます。ひまごの春子です。

おばあさんが亡くなったとき、先頭の長吉の鶴の下に、おばあさんの鶴がぽっと浮かびます。

やがて長吉さんの一族は最後の1人、春子だけが残されます。

春子の結婚式の朝、丹頂鶴でいっぱいになってしまったお皿が落ちて割れてしまいます。すると皿の鶴と同じ数だけ、同じ姿で東に飛びます。

婚礼の朝に、丹頂鶴が群れをなして飛んだことは、村の人は奇跡のようにおどろきます。

春子は、お皿のなかの鶴には、ひとつひとつの命があり、父や母、先祖の人たちみんなが、わたしの結婚を祝福してくれたのだと思います。

春子は、散らばった青い皿のかけらを大事にしまいます。そのかけらをつなぎ合わせると、無地の一枚の青い皿のかたちになります。

安房さんの初期の作品には、息子や娘、父親、母親の死がでてくることが多いようです。

ここでは絶滅したと思われた丹頂鶴がでてきますが、最後の鶴が飛ぶさまが春子の新しい旅立ちを予感させてくれます。

鶴の数がどんどん増えるあたりに家族の歴史がこめられているのも、他の作品にはみられないようです。

ミステリアスな感じがあって、他の作品より短めで、わかりやすいので語ってみてもよさそうですが、30分にはなりそうなのでどうでしょうか。じつは何度も繰り返して覚えようとしましたが、歯が立ちませんでした。

ついでにいえば、嫁ではなく”よめ”です。

嫁ということばが家と結びついて、嫌いというのをききました。

ある大人のためのお話し会のプログラムに、ブレヒトの「子供の十字軍」がありました。

ブレヒトというと劇作家ということしか念頭になかったので、お話し会のプログラムにはいっているのが不思議でした。

今ではあまり上演されることが少ないようですが、大分前には、ブレヒトのコクのある芝居に魅かれていました。

図書館にあったのは長谷川四郎訳でした。

合唱団でも上演されているというこの作品。どんな語りであったか興味がありました。

えらんだもので、その人なりを想像させてくれますが、多分若い人ではなさそう。

ポーランドに、1939年

むごたらしい戦争があり

多くの町、多くの村を

焼野原にした。

1939年、ポーランドはナチスドイツの進攻で瓦礫の町に。

父、母を亡くしたであろう55人の子供たち。

平和のある土地を目指した子供たちは、道もわからず、食べるものもなく

助けて!と書いてあった紙の札を犬の首につけますが・・・・。

お姉さん、お母さん風の語り、高い声、低い声の語り、同じ話でもどこか違って聞こえる語り。

多分、「子供の十字軍」はゆっくりと低い声で、力強い感じだったかなと、勝手に想像しました。

復刻版ですが「子供」というのは、子が従属する感じで「子ども」という表現が適切なきがしますが・・・・?

2005年 パロル舎

1986年 リブロポートからも出版されています。

|

まよなかのたんじょうかい/作:西本 鶏介 絵:渡辺 有一/鈴木出版/2013年初版

今日は、さきちゃんの6歳の誕生日。

約束した時間をすぎても、おかあさんは帰ってきません。

おばあちゃんと時計とにらめっこ。

じつは、タクシーの運転手をしているお母さんが、大急ぎで帰ろうと、車を走らせていると、道端に倒れている男の人を発見します。

お母さんは男の人をだきおこし、あちこち走り回って、ようやく病院を見つけ、話をしますが、門前払い。

くやしいのを我慢して、救急病院に男の人をはこびます。

それから家に帰って誕生日のお祝いをしたとき、もう12時を過ぎていました。

お父さんが早くなくなり、お母さんとおばあさんの三人ぐらしのさきちゃん。

自分の誕生日のお祝いが、真夜中になっても、お母さんを誇りに思ったさきちゃんです。

ベランダに布団を干して、三人で万歳しているのが、印象的です。

お母さんは、倒れた男の人を発見したとき、救急車をよんでもよかったはずですが、ほんとうに責任感が強いと感じました。

子育てが想像できるお母さんです。

外国の昔話には、首をきる場面がでてきて、日本の昔話との違いを感じます。

はじめのころはびっくり。直後にハッピーエンドがまっていますが・・・・。

お伽噺で気にすることはないのですが、今の世の中では、残酷な事件も多発しているので心配な面も・・・・。

・世界のはての井戸(世界のはての井戸/新編世界むかし話集1 イギリス編/山室 静・編/文元社/2004年)

娘を助けたカエル。

カエルは、娘の家にいきます。膝の上にのせてもらい、食べて、一緒に寝床に。

カエルは娘に約束を思い出させ、最後にはとうとう首を切ることに。

首を切ると美しい王子が目の前に現れます。

・まことのフエレナンドとよこしまなフエレナンド(ねずの木 そのまわりにもグリムのお話いろいろ/L・シーガル M・センダック・選 矢川 澄子・訳/福音館書店/1986年初版)

王さまと結婚した娘が、”まことのフエレナンド”の首をちょんぎって、その首を元通りにのせるとたちまち傷はいえてしまう。

王さまに「どこでこんなことをおぼえたのか」ときかれて、妃は「このわざならお手のもの」とこたえ、王さまの首をちょんぎることに。

しかし、妃は、頭を胴に乗せなかったので王さまがなくなり、本当に好きだったフエレナンドと結婚する。

|

えっちゃんの森/作:あまん きみこ 絵:西巻 茅子/フレーベル館/2002年初版

たぬき新聞にミスたぬきと紹介された「えっちゃんはミスたぬき」、どんどんセミをつかまえセミにかえられててしまう「だいちゃんぜみ」、空のうえのいろとりどりのふうせんばたけにまよいこむ「ふうせんばたけはさあらさら」の三つの話がのっています。

絵のタッチがどこかで見たような感じがあって「わたしのワンピース」の西巻さんというので納得しました。

「きつねのおきゃくさま」で、はじめて、あまんさんお話にひかれ、読んでみましたが、なんとも心がほんわかする世界です。

安房直子さんの本を読んでいて、図書館の棚は五十音順なので、すぐそばにあまんさんのものもあったのですが、これまでは読んでいませんでした。

あまんさんのお話は、うんうんいいながら素直に響いてきます。

|

ひまわり/文・絵:荒井 真紀/金の星社/2014年初版

夏と言えばひまわり。

しかし、このひまわり、ふるくからあったのではなく、17世紀中ごろに日本に渡来したとあります。

ひまわりの種が、土の中で育ち、やがて双葉になって、本葉に。

蕾から花へ。

ひまわりの大きな花は、たくさんの花があつまってできています。

ひまわりについて、知りたいことが全部詰まっている絵本です。

ひまわりの種が細密画で描かれていますが、その数2千あまりで圧倒されました。

我が家でもひまわりを植えています。

咲き終わったあと、種を小鳥のために外にだしておくのですが、なかなか減りません。

すずめには大きすぎるし、食べるとすればひよどりあたりですが・・・。

|

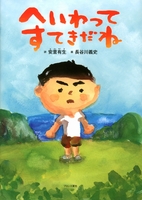

へいわってすてきだね/詩:安里 有生 画:長谷川 義史/ブロンズ新社/2014年初版

長谷川さんのあとがきを読むまで、小学一年生の詩だとは思いませんでした。

シンプルですが、平和を的確にとらえていると思いました。

そして沖縄の小学生でないと書けないのではないかという思いも。

この絵本が長く読み続けられてほしくはないのですが、今の日本の状況では、ずっと読み続けられそうです。

実は今、ラジオで安全保障関連法案の審議が聞こえていていますが、あいかわらず、この国の首相の言葉が空虚にひびいています。

アメリカ議会で、この夏までに、アメリカと一緒に戦争をになう態勢を整備しますと得意げに表明した首相。いろいろ理屈をつけても憲法違反の法律を通そうとする姿勢。

秘密保護法もあって、この国はきな臭さが充満しはじめました。

これまで築き上げてきた平和の思いを根底から崩そうとする政治家に唖然とします。

”おともだちと なかよし。かぞくが、げんき。えがおで あそぶ。

ねこがわらう。おなかがいっぱい。やぎがのんびりあるいてる。

けんかしても すぐなかなおり。

ちょうめいそうが たくさん はえ、よなぐにうまが、ヒヒーンとなく。

みなとには、フェリーが とまっていて、

うみには、かめやかじきが およいでいる”

こうした、日常の風景が壊されようとしています。

へいわってなにかな。ぼくは、かんがえたよ。

おともだちと なかよし。かぞくが、げんき。えがおで あそぶ。

ねこがわらう。おなかがいっぱい。やぎがのんびりあるいてる。

けんかしても すぐなかなおり。

ちょうめいそうが たくさん はえ、よなぐにうまが、ヒヒーンとなく。

みなとには、フェリーが とまっていて、

うみには、かめやかじきが およいでいる

やさしいこころが にじになる。 へいわっていいね。へいわってうれしいね。

みんなのこころから、へいわがうまれるんだね。

せんそうは、おそろしい。「ドドーン、ドカーン」 ばくだんがおちてくる こわいおと。

おなかがすいて、くるしむこども。

かぞくが しんでしまって なくひとたち。

ああ、ぼくは、へいわなときにうまれてよかったよ。このへいわが、ずっとつづいてほしい。

みんなのえがおが、ずっとつづいてほしい。

へいわなかぞく、へいわながっこう。

へいわな よなぐにじま、へいわな おきなわ。

へいわな せかい、へいわって すてきだね。

これからも、ずっとへいわがつづくように、ぼくも、ぼくのぼくのできることから がんばるよ。