にじをかけたむすめ 中国・苗族のむかしばなし/宝迫典子・文 後藤仁・絵/BL出版/2024年

むすめの評判は、王さまの耳にもとどき、王さまは、むすめを手元におきたいと、村を離れたくないというむすめを、無理やり城につれてきます。王さまは、村に帰りたいというむすめに、「七日以内に、生きているように見える見事なオンドリを刺繍して見せよ。できれば、願いをかなえてやろう」といいました。

にじをかけたむすめ 中国・苗族のむかしばなし/宝迫典子・文 後藤仁・絵/BL出版/2024年

長崎のむかし話/長崎県小学校教育研究会国語部会編/日本標準/1978年

親と早く死に別れ、仲良く暮らしていた二人の兄弟。次郎が庄屋で働くことになった。

庄屋は条件を出した。「次郎、おまえがひまをもらうとき、もうそう竹の数を数えてもらう。そのとき四のすうじを口にしたら、おまえは、ただぼうこう。もしも、おれが、四の字を口にしたら、ほうこうちんは倍返しする」。

約束の三年がたって、次郎がもうそう竹の数を数えることになった。もうそう竹は、四百四十四本。次郎は三年前の約束を忘れていて、「四百四十四本あったばない。」といってしまった。銭をたいそうもらって、家に帰れると思っていた次郎は、ひどく悔しがって、楽しみにまっていた太郎に、一部始終を話した。太郎もひどく悔しがって、倍返しのほうこうちんをもらおうと、庄屋のところへいった。

三年たって、太郎がやぶからもどってくると、「三百本、百本、三十本、十本、三本、一本」と、早口で言った。庄屋は、「なんだって・・」と聞き返した。太郎が何度も早口で、「三百本、百本、三十本、十本、三本、一本」というと、庄屋は、「それは、四百四十四本じゃなかか。」といってしまう。

太郎は次郎のぶんまで、ほうこうちんをもらって、勇み足で家にもどった。

昔話では、兄弟が出てくると、しっかり者は弟のほう。この話では兄が存在感を示しています。

おうさまのひげ/脚本・横笛太郎 絵・織茂恭子/童心社/2016年(12場面)

りっぱなひげの威厳のあるおうさま。「わしは、国中で いちばんえらい。えらいから ひげが ある。ひげが あるから えらいんじゃ。」

ところが、とうの ひげは、いつも おうさまといっしょで つまりません。おうさまが 寝ている間に 外に飛び出した。

ひろい そら のび のび とびまわっていると 赤ちゃんの泣き声。

ちょっといたずらと こまっているお母さんの顔に くっつくと あかちゃんは 大喜び。

ひげはびっくり。これまで 一度だって ひとを よろこばせたり、わらわせたり したことは ないんですから。

コケコッコー

いそいで、おうさまに くっつくと やさしい 顔に

なぜって? ひげは 逆さまに くっつきましたから・・。

ベトナムの昔話/加茂徳治・深見久美子・編訳/文芸社/2003年初版

色っぽい場面が出てきて、大人向けでしょうか。

厳しい修業を積んで、国中の噂になった僧が、ある寺院を訪れることにしました。若い僧の名声を聞いた観世音菩薩が、僧が旅に出る機会に、いかなる人物かを試してみようと、美しい娘船頭に姿をかえ、船を河岸につけて客を待っていました。

僧が船に乗ると、娘船頭はすぐに船を漕いで、河の中州までくると、船をとめてしまいました。船にはふたりだけ。娘は、「こんな美男のお坊さまにお目にかかったのははじめててございます。だから、ここでお坊さまと情を交わしとうございます。」と、恥ずかしげもなく言いました。この地方の娘たちは、よくこんな悪さをすることを知っていた僧は、厳しい顔をしていいました。「阿弥陀仏、この修行者から娘を引き離してください」。けれども、娘は離れるどころか、綿々と僧を口説きました。いくら口説いても僧の心を動かすことができないとみて、娘は着ているものを全部脱ぎ僧にせまりました。僧は脱ぎ捨てられた衣服に目をやり、それをそっと娘の肩にかけてやり、経文を唱え続けました。

観世音菩薩は感服され、仏弟子がみなこのようであったら、涅槃に達することにふさわしいものになるだろうと、思われました。ここまでためしたのであるから、もうすこしためしてみようと思われた観世音菩薩。

九度目の誘惑もはねのけた僧でしたが、十度目の誘惑で、さしも堅固な城も思いもよらずれてしまいました。観世音菩薩はたいへん不満で、もはや目をかける必要はないと、僧を川に放り込み、ちっぽけな蛙にしてしまいました。

欲と色に翻弄される人間。欲の話は数多くありますが、色にまつわる話は少ない感じです。

カンボジアの民話世界/高橋宏明・編訳/めこん/2003年初版

母親にいわれて、芋を掘りにいった少女が、森の深い穴の近くに小さな丘を見つけ ほっていると、もっていた鍬を穴の中に落としてしまいました。

女の子が「鍬の刃をとっていただければ、ご恩返しします。」と叫ぶや否や、一匹の年老いたトラがあらわれました。トラは、「わたしが鍬の刃をとってきてあげよう。でもそうしたら、私の頭にいるウジをさがしてくれないかい。私は、感謝されなくてもよいからね」と話しかけました。トラが穴の中から鍬の刃を取ってきてくれると、少女はトラの頭にいるウジをさがし、鋭い針で、トラの傷口にわいたウジをほじくりだして捨てました。

トラはなんども少女に尋ねました。「私の傷のはれは臭いかね、それともいい匂いかね?」

少女が、「とてもいい匂いよ。おじいさん」とこたえると、トラはまだ尋ねました。少女は何度でも、いい匂いだと答えました。少女が頭についていたウジをすべてとると、トラは、痛みとかゆみが止みました。トラは、籠に芋を入れ、さらに金と銀を詰め込み、家に着いたら、戸をしっかりしめて、そのあとで、籠を開けるようにいいました。

昔話のパターンで、もうひとりの少女がでかけます。この少女は、傷の腫れの匂いをとわれ、「とても臭い」といってしまいます。トラが籠にいれたのはコブラでしたから、籠を開けるとコブラが出てきて、みんなに噛みつき、全員死んでしまいました。

話はパターン化されていますから、ふたりめの少女が出てきたところで、結末が予想できます。ただ、二人目の少女のいう、「傷の腫れは臭い」というのが 本心で当然なのですが・・・。

宮崎のむかし話/宮崎民話研究会編/日本標準/1975年

むかしむかし、ずっと山おくに炭焼きの小屋があった。ある夏のはじめの夜、おやじさんは、おかみさんや子どもたちを里の家に帰し、ひとり ぐっすりねむっていた。

すると夜中ごろ

「ヨイ」と呼ぶ声がした。おやじさんは、はっと目を覚まし、ついうっかりして

「オイ」と返事をしたが、耳をすましても何も聞こえない。

だれじゃろうと考えていると、またつづいて

「ヨイ」とよぶ声。またもや

「オイ」と返事をしてしまった。するとまた、こだまのようなやみの声がしした。

「ヨイ」「オイ」「ヨイ」「オイ」「ヨイ」「オイ」

おやじさんは、はっと気がついた。

「しまった。山んばの声くらべにひっかったか?。やりまけたら食い殺されるぞ。こら大変だ」

「どうしようどうしよう」 いまごろ気がついても もうおそい。そのあいだも

「ヨイ」「オイ」「ヨイ」「オイ」「ヨイ」「オイ」。 よび声がだんだん早くなる。

おやじさんは、のどがかわき、のどがからからになった。もうだめかと思ったその時に、ひょいと、よい考えがひらめいた。

旅の坊さんが、一夜の宿のお礼においていった琵琶だった。それを柱からおろすなり、ぎゅんと弦を張って、ピンとならした。

「ヨイ」「ビン」「ヨイ」「ビン」「ヨイ」「ビン」

おやじさんは、もう夢中で かきならした。何時間やったかおぼえていられない。

と、ふっとやみの声がきえた。

薄気味悪い静かさの中に、谷川のせせらぎが聞こえてきた。

おやじさんは、にぎりこぶしで顔のあせをふき、琵琶をふし拝んで、ていねいに柱にかけた。

夜、山ん中では、わけのわからないよび声には、用心がたいせつじゃということじゃ。

タイトルがどこからきているかわからずじまい。声くらべする山んば!。日本の昔話には かかせない”山んば”は、まだまだありそう。

ペンギンのウィリー/ロバート・ブライト・作 こみや ゆう・訳/好学社/2024年

ペンギンのウィリーは、だれもが似た姿のペンギンたちと一緒にいると、じぶんがどこにいるのか みわけがつきません、そんなじぶんをかえようと、南極から街へでかけていきました。

街では、ひとめで どれがウィリーかわかります。レストラン、地下鉄、どこでも 目立ちました。しかし、ウィリーは目立ちたかったわけでありません。そこで、ウイリーはちょうネクタイ、かわぐつを買い、雨の日には傘もさしました。ある日の夕方、オペラをみるため、シルクハットを買い、帽子屋を出ると、同じような格好の人びとがいました。みんなはオペラを見に行くところでした。どの人も、ウィリーとそっくりで、ペンギンたちと一緒にいたころと同じです。そこで、ウィリーは、南極にかえることにしました。

傘を持ち、ちょうネクタイ姿のウィリーに、みんなはびっくり。そこへ つよい風が吹いてきて、ウィリーは傘から手をはなしました。それからシルクハットもちょうネクタイも 空高くとんでいきました。かわぐつも ぽいぽいっと、ぬぎすてると、ウィリーは どこにいるかわからなくなりました。

ところが、いまウィリーは とっても しあわせでした。ウィリーは もう、みんなと おなじとか ちがうとかなんて、どうでもよくなっていたのです。

ウィリーの自分探しの旅。経験してみないとわからないことがあります。一皮むけたウィリーの旅は、まだ続くでしょう。

・石を裁く(ベトナムの昔話/加茂徳治・深見久美子・編訳/文芸社/2003年初版)

貧しい夫婦が、やっとのことで三日分の工賃を前借し、大晦日に正月の品々を買いにでかけました。買い物は妻が行きましたが、とちゅう、小さな川をわたるとき、ぬるぬるした石に足を滑らし、たったいま市場でかってきたばかりのコメ、肉、線香などの品々が川にのみこまれてしまいました。あまりの出来事に、彼女は、ぺたんとすわりこみ大声で泣いていました。

県内を見回っている県知事が、泣き崩れていた彼女を見ると、駕篭をとめさせて、そのわけをたずねました。わけを聞いた知事は、「犯人は、川の中の石に違いない。たとえ、石でろうと法をまげることは許されない。やつをとらえて弁償させるべきである。それっ! 犯人を役所に引き立てい!」と命令します。命令を受けた供のものはとまどいましたが、川から石を掘りおこし、縄でぐるぐる巻きにして、役所に運びました。

知事が石を裁判にかけるという噂は、たちまち広がり、好奇心にかられた人が、役所の門前に集まってきました。知事は、門前に大きな桶を備えさせ、白銅三十文をいれたものに裁判の傍聴を許すと掲示しました。役所の中から、ビシッ、ビシッと石を打ちすえる音が門の外まで聞こえてくると、人びとは樽に三十文を投げ入れると、先を争って門の中にかけこみました。大きな樽には、たちまちお金がいっぱいあふれました。

はじめから知事が見込んだものでした。「被告に原告への損害賠償を命じる。だが思うに,被告 川石には、判決を履行する能力がない。ここにあつまった傍聴者は、多少とも原告に同情して集まったものと思う。本官は、桶の金全部を原告への賠償にあてることに決定する。」

知事の機知にとんだ裁きで、彼女はお金をいただき、たいへんよい正月を迎えることができました。

・石の裁判(象のふろおけ/世界むかし話11東南アジア/光吉夏弥・訳/ほるぷ出版/1979年

ミャンマーに同じようなのがあります。昔話の中では、裁判の結果は明快です。

男の子がポケットのお金が盗まれたら大変と、石の下にかくします。それをみていた悪い男が、そっととりだしてしまいます。男の子はおいおい、泣きだします。大勢の人が寄ってきて、男の子を慰めますが、お金はでてきません。

わけを聞いた村長が、裁判長になって、石を裁判にかけることにします。

「この子のお金をぬすんだそうだな」「そちは、ゆうべなにをした?どこかへいきはしなかったか?」と、いっても、もちろん石はなにもいいません。まわりの人はおかしくなって下を向いたり、顔に手をやったりしはじめます。

かまわず、裁判長は裁判をつづけ、法廷をばかにした罪で、むち30をもうしつけ、かかりの者は石のムチでピチピチたたきはじめます。おもわず、みんなは笑い出してしまいます。

すると、裁判長は「石にくだした判決に対して、笑いだすとは何事だ!裁判を侮辱した罪で、めいめいに罰金一チャットをもうしつける」と、きっぱりいいます。

みんなはあっけにとられたものの、笑ったのは確かなので、一人一人が一チャット払います。すると裁判長が、「この村でうえた損害の償いだ」と、そのお金を男の子にわたしました。

あまり大きな罰金ではなかったのでしょう。でも集まれば大金です。村人も名裁判に納得し、にこにこしながら帰っていきます。

宮崎のむかし話/宮崎民話研究会編/日本標準/1975年

どちらが頑固か、我慢比べの話。

ばったり道であった日高笹衛と横山久之助のふたり。こんもりと木々に囲まれたお宮には、大きなエノキがあった。その下には小さなムクノキ。

森の木のあて比べがはじまった。

笹ぼんは、「あれはムクノキじゃ」というと、久之助どんは、すかさず、「あれはエノキというもんじゃ」。

大勢の見物人が、ふたりをけしかける。ふたりの言い争いは、日が西にかたむいてもおわらない。見物人も、ひとりへり、ふたりかえって、とうとう、頑固なふたりだけになった。

あたりが暗くなっても、まだふたりはがんばっていた。しかし、だんだんつかれて腹もへってくる。ついに笹ぼんが「エノキじゃ。」というと、久之助も、「ムクノキじゃ。」と、よわよわしくいいだした。とたんにふたりはおかしくなって、わらいだした。「いやあ、おまえには根負けよ。」「いや、おれこそ負けたわい。」。

ふたりが見ているのが、上か下の違い。どちらも正しいのだから、引くに引けない。

ノウサギの家に いるのはだれだ?/さくまゆみこ・再話 斎藤隆夫・絵/玉川大学出版部/2022年

ケニア マサイにつたわる昔話ですが、日本人コンビによる絵本。

ノウサギが家に帰ってみると、家の前に足あとがついて、「おいらの 言えにいるのはだれだ?」と大声でたずねると

「おれは、つよくて ゆうかんな 戦士だぞ。サイをはりたおすことだって、ゾウを ふみつぶすことだって、ちょろいのちょいだ。なにしろ いちども まけたことが ないんだからな」

こわくなったノウサギは、ジャッカル、ヒョウ、サイ、ゾウに 家をとりもどすように、たすけをもとめますが、みんな、声をきくと、にげていって しまいます。

そばをとおりかかったカエルに、事情を話すと、カエルが ノウサギの家にでかけます。

・・・・

絵本では、はじめにノウサギの家に入り込んだのが、青虫とあるので、そのあとは つよい動物と、よわよわしい青虫のかけあいが、楽しめます。

もし、はじめに 青虫がでてこないと、ノウサギの家にはいりこんだものの正体に 興味津々になるところですが、正体がわかっているので、笑いながら、見ていけます。

ただ、言葉で、相手をやっつけるのは、いつもいつも うまくいくとは 限りません。上には上が。この場合は カエルです。

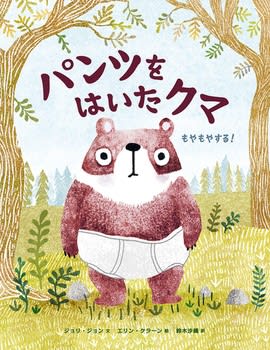

パンツをはいたクマ もやもやする!/ジョリ・ジョン・文 エリン・グラーン・絵 鈴木沙織・訳/化学同人/2023年

〝朝ご飯、よし。お花の水やり、よし。体を洗って、毛並みも つやつや。ばあばからのプレゼントも確かめた。でも、何か忘れているような・・・あ—、モヤモヤする!

どうしてだろう? なんかヘンな気分。すっきりしないなあ・・・」

クマのジェフが、知恵を借りようと、うさぎのアンダースのところへ。ジェフの姿をみたアンダースがはじをかかせちゃうかな?と、一息入れて、「なんで パンツなんか はいてるのさ?」ときくと、「ばあばのプレゼントを ためしにはいてみたんだった」とジェフ。

ふたりが 話し合っていると、ジェフが アンダースのところへやってくるときに であった シカ、アライグマ、ハリネズミ、キツネ・・・がやってきて、みんな「なんで パンツ はいているの?」。

機転をきかせたアンダースは、「これが いま はやりのスタイルだろ。あたらしいオシャレ!」と、パンツをはいて動物たちへいいます。

とんだ あかっぱじをかくところだったというジェフが、「ぼうしとスカーフ、めがねをして かっこよくしてくるよ」というと、「なに いってんのさ? そのままで へいきだよ。おれが いうんだから、まちがいない」とアンダース。

それからすこしすると・・・ ネズミも、アヒルも、ヘビもミミズも みーんな パンツ姿。

パンツ姿を見た動物たちが、違和感があっても「なんで パンツ はいているの?」と、すぐに聞けなかったのは、よくあること。いいたとえではないが、ズボンに穴が開いているのを見ると、親しい人だったら、すぐ知らせてあげられるかもしれないが、知らない人には 指摘できないようなもの。

なんで お前だけ ヘンな格好をしているんだという 動物たち目は 集団の圧力?。

クマとパンツ、解決できたようでありながら もやもやが残る。

カンボジアの民話世界/高橋宏明・編訳/めこん/2003年初版

村の白いカラスが、森の黒いカラスに、食べ物をどうして探しているか尋ねると、森のカラスは、「いろいろなやりかたで食べ物を探しているか、他人の物は盗むことはしない。」と、こたえました。もっと簡単に見つけることができるという村のカラス。

村のカラスは、食べ物を盗む方法を教えようとしますが、森のカラスは、「ほしがるのは自由だが。もしつかまったらひどい目にあう」と乗り気ではありません。しかし一回だけやってみようという村のカラスについて、人のいる村の方へとんでいきました。

村のカラスは、荷車をとめて飯をたいている男を見つけました。男はおいしそうな魚を串にさして焼いていました。男の頭には一本のクロマー(*)が巻きつけられていました。村のカラスは、男のクロマーをくわえてとるから、男がおってきたら森のカラスが素早く焼き魚をくわるようにいいました。この目論見はうまくいきました。男が村のカラスをおいかけているうちに、森のカラスが焼き魚をくわえ、木にとまり、やがて、やってきた村のカラスと、幸せそうに魚をたべました。男はとてもくやしがりましたが、もはやどうすることもできませんでした。

その日から、森のカラスも、村のカラスのようにして食べ物をさがすことができるようになったのです。

昔から、人間とカラスのたたかいはあって、カラスの知恵を侮るなかれという教訓かも。

*クロマーは、綿あるいは絹でおられた長方形の万能布

「こぶとり」は頬のこぶ、「ノックグラフトンの昔話」「背中にこぶのある男」は、背中のこぶの話。どちらもこぶをとられますが、もう一人が前の人のものまでもらってしまうという話。「こぶ」は、なんの象徴でしょうか?。

・こぶとりじいさん(こぶとり/宇治拾遺ものがたり/川端義明 訳/岩波少年文庫/1995年初版)

「こぶとりじいさん」の話は、だいぶ古そうです。

・ノックグラフトンの昔話(イギリスとアイルランドの昔話/石井 桃子・編訳/福音館文庫/2002年初版)

ヨーロッパなどの話には、話のすじに直接関係しない背中にこぶのある人物がでてくることがありますが、このこぶがないと成立しない話。

ラスモアという背中にこぶのある貧乏な男が、妖精が音楽を楽しんでいるところにでかけ、そこで歌われていた唄をより楽しいものにします。

するとよろこんだ妖精は背中のこぶをとってくれます。

「こぶとり」では、鬼の踊り、「ノックグラフトンの昔話」では、妖精の音楽です。

・背中にこぶのある男(ポルトガル)(世界の民話7 スペイン・ポルトガル編/三原幸久・文/家の光協会/1978年初版)にでてくるのは魔女。

やはり音楽がキーワードです。背中のこぶをとってもらったばかりでなく、真珠や金貨の入ったふくろまでもらいます。

面白いのが魔女のことば。

「わたしたち魔女は日曜日という神さまの日がとても きらいなんだ」

宗教的なものも入っている昔話です。

・ビリー・ベックとトム・ベックと妖精(マン島の妖精物語/ソフィア・モリソン・著 ニコルズ恵美子・訳/筑摩書房/1994年初版)

イギリス マン島にも、背中のこぶをとる話があります。二人の靴屋がでてきます。

いつもビリーのいいなりになっていたトムが、山の羊をつれかえろうとしたとき、道に迷い、そこであったのが妖精の行列。

ここでの合言葉が「月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日」。

ここで妖精の王の命令で、トムの背中のこぶがなくなります。

これを聞いたビリーも妖精のところにでかけますが、自分の利巧なことをひけらかそうと「月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日」のあとに「日曜日」というと、もうひとつのこぶが背中にくっつけられてしまいます。

ポルトガル版とおなじように、妖精も日曜日がきらいだったようです。

・こぶじいさん(朝鮮)(アジアの昔話4/松岡享子・訳/福音館書店/1978年初版)

耳の下のこぶ、あごの下にこぶをもったじいさんがでてきて、鬼ならぬトッケビがでてきます。トッケビがいい声がこぶからでてくると思いこんで、最初のおじいさんのこぶをとるのが楽しい話です。

・妖怪にとられたこぶ(けものたちのないしょ話/中国民話選/君島久子・編訳/岩波少年文庫/2001年)

林のなかで薪を取っていた若者が、とつぜんの暴風と雨で、近くの大きな木で雨宿りしていた夜。妖怪たちのぶざまな踊りやへんてこな歌にしびれを切らした若者が、自慢の歌や踊りを披露すると、妖怪たちがよろこんで、また来るようにと こぶをとってしまいます。若者のとなりの放蕩息子は、歌も踊りもへたくそで、こぶをもらってしまい、べそをかきながら山をおります。

・瘤とり娘(ベトナムの昔話/編訳:加茂徳治 深見久美子/文芸社/2003年)

おじいさんではなく、頬にこぶのある娘がふたり出てきます。一方は貧しい家の子。こぶをつけられてしまうのが長者の娘。

鬼たちの踊りにであった娘が、美しい声で歌をうたって、鬼たちに気にいれられ、大事なもの預かると、こぶをとられてしまいます。

長者の娘は、調子はずれの歌で、こぶをつけられてしまいます。

さいしょに、こぶをとられた娘が、会う人に、できごとを吹聴してあるいたので、それを聞いた長者の娘が、鬼のいる場所を聞いて、そこに出かけます。

ベトナムの鬼ですが、「顔は真っ黒で毛むくじゃらで異様な風体」と訳されているので、いまひとつイメージが わきません。

トウモロコシのおもいで/早秋丸・作 小川糸・訳/講談社/2024年

おばあちゃんとトウモロコシをとりにったわたし。トウモロコシの葉っぱの せいで、傷だらけになった うでを やさしくなでてくれた おばあちゃん。

おばあちゃんが トウモロコシを もぐたびの パキッ!という 楽しい音

かごいっぱいの トウモロコシを もって 道を歩くと たくさんのちょうちょが とんでいった。

でも、わたしと おばあちゃんの おもいでも、ちょうちょと いっしょに とんでっちゃった。

ふだんは、おばあちゃんと 離れて暮らしているわたし。 いろいろなことを わすれてしまったおばあちゃんとの わすれられない 夏の一日。

「おばあちゃん、まって! わたしを おいて いっちゃわないで。」「わたしを ひとりぼっちに しないで。」・・・

青い青い空、どこまでもひろがる畑の風景、夕暮れの人影。もっと もっと 思い出を紡いでいきたかった思いが あふれています。

日本の方だと思ったら、訳が小川さんというので・・・。中国接力出版社と講談社の交流30周年記念企画でした。