|

じゆうをめざして/シェーン・W・エヴァンズ・作 さくまゆみこ・訳/ほるぷ出版/2012年初版

奴隷制度は、はるか昔のようにおもえますが、アメリカの奴隷制度が廃止されたのは150年前。

制度的には廃止されたにもかかわらず、その後もさまざまに差別され続けてきた黒人。

この絵本は、恐怖におそわれながらも、暗闇のなかを走って、走って、走って、ときには、はってすすむ人たちが暗い色調で描かれています。

逃げ延びた人々が描かれたページは、明るい色調で、自由を実感させます。

当時、「自由への地下鉄道」と呼ばれる人々のネットワークがあって、逃亡する奴隷たちを、かくまったり、助けてくれたりする人もいたというのをはじめて知りました。

短い文章で、読み解くには、奴隷制についての理解が不可欠で、少し難しいこともありそうです。

アフリカ大陸から連れ去られた奴隷が、船内にぎっしり詰め込まれれ、新大陸に着くまでに多数の犠牲者があったことも忘れてはならないことです。

裏表紙には、うまれたばかりの赤ん坊をのぞきこむ大人たちの姿が描かれて印象に残りました。

節分の鬼/定本日本の民話11 越後の民話/未来社/1999年初版

地獄というと、鋭く尖った針の山、燃えさかる火、沸騰する湯など、恐ろしい光景が浮かびますが、昔話では閻魔さまがやってきた死者?に手こずり、やりこめられます。

恐ろしいところの象徴であるはずの地獄も、ほほえましくなるのがいかにも昔話らしい。

越後の民話のなかにある「節分の鬼」では、節分の日に、「福は外、鬼は内」といって鬼をまねきいれた爺様が、料理や酒をふるまい、そのお返しに鬼が目を望みどおりできるサイコロに変わり、そのサイコロで大もうけをした爺様が地獄に行くという話。

閻魔さまが釜ゆでにするというと、爺様にもてなしをうけた鬼があらわれ、こっそりぬるくしたお湯に入れ、なまりの煮え湯のかわりに酒を飲ませます。

次に、赤鬼が爺様を飲み込みますが、爺様はへそのすじをひっぱたり、金玉のすじを引っ張りたりして、鬼を笑わせてしまいます。

おこった閻魔さまが、娑婆へ吐き出してしまえというと、爺様は娑婆へ生きかえるという話。

バクチがでてきたり、金玉のすじを引っ張るなどの場面がでてくるので、このままでは子どもむけにはどうかとも思わせるが、以外にさらりと受け止められるかも知れません。

じつは、 節分にあわせて、覚えてみたいと何回も読み直したのですが方言にとまどっているうちに、時期が過ぎて春(笑)。

ところで、東アジアの仏教では、地獄の色は黒で表すという。餓鬼は赤、畜生は黄色、修羅は青、この三色を混ぜると地獄の黒になるという。

節分で追われる赤鬼、黄鬼、青鬼はここから来ているようです。

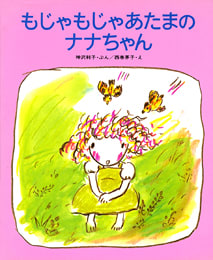

もじゃもじゃあたまのナナちゃん/神沢利子・ぶん 西巻茅子・え/偕成社/1985年初版

3歳のナナちゃん。

もじゃもじゃあたまに、お母さんがブラッシをかけてあげようとしても、泣いてわめいておおさわぎ。

あるひ、ナナちゃんは家をとびだしてしまいます。

何日もたってから、家にかえってきますが、なんと、もじゃもじゃ頭には“ひばり”のひなが5匹。

ひばりの子が巣立っていくと、疲れたナナちゃんは、ベッドでぐっすり。

ナナちゃんが、家をとびだしたとき、

「ちっちゃいこどもには、ぜったい、しつけが必要」というお母さんに、「おまえはきびしすぎる」というお父さん。

「チョコレートももたせずに、家出させるとは、なにごとだ」というお父さんのセリフがなんともいい。

しかし、お父さん、子育てはお母さんと共同でお願い。ときにはフォローして!

素朴な感じがする絵本です。

ふたごの兄弟/黒いお姫さま ドイツの昔話/ヴィルヘルム・ブッシュ・採話 上田 真而子・訳/福音館書店/1991年初版

兄が、旅にでるときに持参するのが剣と拳銃。

兄は、木に小刀をつきさして、「これがさびたら不幸な目にあっているんだ」といってでかけます。

小刀がさびたのを見た弟が、やはり剣と拳銃をもって、旅に出るという話。

でてきたものは、どこかで再登場するはずが、この兄弟が7つ頭の竜とたたかうことになっても、この拳銃の出番は最後までない。

|

てぶくろ/うちだ りさこ やく/福音館書店/1965年初版

ウクライナ民話の絵本。絵本ナビでも多くの感想がよせられているこの絵本が発行されてから、半世紀。

おぼえてみたいと思って手元において何回か繰り返し読んでいたら、いつのまにか春(笑)。

ウクライナで、クリミアに続きロシア系住民が、ロシアへの編入をもとめる動きが報道されていた。

クリミアのロシア編入は、例えてみれば、北海道の住民がアメリカへの編入を住民投票できめるということになりそう。もちろん歴史的な事情があるとはいえ、武力を背景にこうしたことがまかり通るとは・・・・・。

てぶくろの中に、動物たちが次々に入るというのは、昔話ならではの不思議な世界ではあるが、ねずみ、かえる、うさぎ、きつね、おおかみ、いのしし、くまが、てぶくろの中に一緒に仲良く住むというこの話を思い起こしてほしい。

いつもは悪役のきつね、おおかみもほかの動物と仲良くしている風景が、いまみても新鮮な感じがする。

・りこうなおきさき(モーゼス・ガスター・文 光吉夏弥・訳/岩波書店/1963年初版)

王さまのなぞなぞをといた大臣の娘が、お妃となります。王さまのお裁きに口をだすなといわれていたが、ある理不尽な裁定をうけた男に知恵をつけてやると、それが王さまにばれてしまい、別れることになります。

お妃は、おいとまするときに、わたしの一番大事なものをいただいてもいいかと王さまにいうと、なんでももっていくがいいといわれます。

すると、おきさきは、王さまを酔わせて自分の家につれていき、目をさました王さまが、一番大事ないとおしい人なので、ここで暮らしてほしいといい、二人の仲が回復します。

・かしこいお百姓の娘(グリム童話集 上、下/佐々木田鶴子・訳/岩波少年文庫/2007年初版)

グリムは、さまざまな話型をうまく取り入れているようで、「かしこいお百姓の娘」は、大臣の娘が、百姓の娘となっていますが「りこうなおきさき」とほぼ同様に展開します。

どちらも、すこしばかげている王さまのお裁きがでてくるが、ここにでてくるなぞなぞ、もうすこしわかりやすいと親しみがもてそうです。

・“馬にものらず、あるきもせずに、きものを着るでもなく、着ないでもなく、えものをみやげにもつでもなく、もたないでもなく” <りこうなおきさき>

・“服を着てもいけないし、はだかでもいけない。馬に乗ってもいけないし、車に乗ってもいけないし、道を歩いてもいけないが、道をはずれてもいけない”<かしこいお百姓の娘>

答えがでてきてもやや首をひねります。

王書物語/世界民話の旅5 ギリシャ・ペルシャの民話/蒲生礼一・訳/さ・え・ら書房/1970年初版

イランの叙事詩、王書物語(シャー・ナーメ)が、世界民話の旅シリーズにありました。

全文ではなさそうだが、読むだけでも苦労する長さ。

登場人物も次々にかわり、人物の名前をおっていくだけでも大変。

小学校の中学年以上を対象としたとあったが、少し難しい。

ところで、フリー百科事典「ウィキペディア」によると、“叙事詩とは、物事、出来事を記述する形の韻文であり、ある程度の長さを持つものである。

一般的には民族の英雄や神話、民族の歴史として語り伝える価値のある事件を出来事の物語として語り伝えるものをさす。“とあり、”口承文芸として、吟遊詩人や語り部などが伝え、その民族の古い時代には次世代の教養の根幹を成したり、教育の主要部分となる事も多かった。後世に書き残され、歴史資料に保存される事になったものが多い。“

さらに、西欧文学の古典で叙事詩と言われるものには、古代において『イリアス』や『オデュッセイア』、中世において、『ニーベルンゲンの歌』、『ローランの歌』などがある。アジアでは『マハーバーラタ』、『ラーマーヤナ』など。民族叙事詩として有名なものには、「シャー・ナーメ』(イラン)、『ウズ・ルジアダス』(ポルトガル)、『ユーカラ』(アイヌ)などがあるという。

着目したいのは、口承文芸として、吟遊詩人や語り部などが伝えたという点である。口承といっても文書として残されているようなので、代を重ねるごとにかわっていくものでもなさそうであるが、長い話が語られ(今では読むということか)ているのは、楽しみがなかった昔、音楽や踊りなどともに、聞くというのも大きかったようである。

語り部という点では、日本には、琵琶法師、瞽女が、語りを音曲とともに語ってきた歴史もあるが、昔話との関連があるのか知りたいところ。

グリムの「カエルの王さま」(グリム童話集 上、下/佐々木田鶴子 訳/岩波少年文庫/2007年初版)

を聞いたとき、かえるが壁にたたきつけられると、王子に変身する話を聞いてびっくりしたが、おなじグリムの「三枚の羽」は、三人の王子のうち、美しい娘をつれてかえったものに国の跡継ぎにするという王さまの言葉で、つれかえったかえるが、美しい娘にかわるという内容。しかし、この話では、とくに魔法をかけられてはいない。

たたきつけるより、残酷なのが首をはねるというのがでてくるイギリスの「世界の果ての井戸」(世界の果ての井戸/子どもに語るイギリスの昔話/松岡 享子 編・訳/こぐま社/2010年初版)。

かえるの首を切り落とすと、王子に変身するどんでんがえし。どきどきさせて、ほっとさせる

一方、フランスの「プチジャンとかえる」(なぞとき名人のお姫さま フランスの昔話/山口 智子 編・訳/福音館書店/1995年初版)では、お姫さまが、妖精のまじないで、かえるに変えられますが、別の国の王子の知恵袋になって、王子の父が出す難問を次々に解決するという話。

最後に美しい人をつれてきたものに王位をゆずるという王さまの課題に、美しく変身したお姫さまと王子がめでたく結ばれます。

この話が印象に残ったのは、三人の王子がでてきて、長男が活躍するところ。

一番末が主役になる昔話が多い中で、長男というのは珍しい。

また、この話では、かえるを見捨てて、あらわれた娘を連れて帰る場面がある。

実はこの娘はかえるが変身したものだが。男の身勝手さを皮肉っているようで、笑いをさそうところ。

かえるに変身する(される)、首を切るというものは、日本のものではあまり読んだことがないが、この違いはどこからくるのかも興味がわく。