日本の民話8 長者への夢/瀬川拓男・松谷みよ子・編/角川書店/1973年初版

外国の昔話では、むすめが王子と結ばれるか、逆に若者が王女と結ばれるハッピーエンドの話が多いが、日本では、王子、王女というのはありません。

日本では王さまにあたるのが長者と、ややスケールが小さいようにも思えるが、このあたりが日本の昔話の特徴のようだ。

長者の誕生もさまざまで、ほんとかいなと 騙されながら楽します。

わらしべ長者は、藁一本を千両にして、長者の娘のむこになる話で、地域地域で異なるが、この角川版では、藁と朴葉を交換し、朴葉で三年味噌を手に入れ、この三年味噌で、りっぱな家の旦那の病気をなおし、千両箱をもらって、長者の屋敷にもどる。

ここでおわる話が多いが、ここではさらに唐竹の数を数える難題題がだされ、さらに三人の娘のなかから、嫁になる娘をあてるという試練がまっている。

炭焼長者は、都の姫君が神のお告げで、貧しい炭焼きのところにおしかけ、妻になる。

この時、砂金の袋を持参し、これで食べ物を買ってくるように、炭焼きにいうが、炭焼きが山をくだる途中で、おしどりの群れにあい、思わず手に持っていた砂金の袋をなげつけてしまう。

砂金は淵に沈んでしまい、姫はなげくが、炭焼きが「あんなものなら炭焼くかまどにごろごろしている」「淵にも光る砂ならたんとある」というので、姫がそこにいってみると、確かに金のかたまりがごろごろあり、二人はたいした長者になる。

千石田長者は、ほそぼそと母親と暮らす若者が、ある日、子どもたちにいじめられていた鱒を救ってあげると、鱒が娘の姿で若者のところにやってきて、家の仕事を手伝うようになって、やがて若者の嫁になる。

やがて、嫁が山のような縄をつくり、「庄川のあたりに縄を張っておきました。あそこに田をつくってくだされ」と言い残し、若者のもとをさっていく。

鱒の嫁さんが縄を張ったあたりは、やがて豊かな土地に変わり、若者はたいそうな長者になる。

たにし長者は、子どもがほしいと水神さまに願掛けをした貧しい百姓の夫婦のところに生まれた”たにし”が、長者の二人いた娘の下の娘と結婚し、薬師の祭りの日、二人ででかけ、やがて たにしが、立派な人間になる。

昔話が成立したのが、江戸時代の前以前と考えると、産業は農業が中心。

日本の農業では、あまり大規模な農業がなく、自作農であっても規模はそれほどのものでなかったようである。

さらに過酷な年貢もあって、生活はぎりぎりで、自然災害がくわわると、その生活の程度は想像にがたくない。

こうしたなかで、農民が長者になることは夢のまた夢。

昔話のなかに、長者にかかわる話が多くあるのも、かなわぬこととおもいながらも、空想のなかで願望をみたすことにつながっているようでもある。

農業ではないが、炭焼きが夢を信じ、小判を手に入れるのが「味噌買い橋」。

また旅をしていた二人の男の一人が、昼寝をしたとき奇妙な夢をみたと、もうひとりの男に話すと、その男が夢を売ってくれともちかけ、夢に出てきたあたりを掘り返すと金の鉱脈がぶつかる。「夢買い長者」

天から雨のように黄金がふってくる夢をみるのが「天福地福」。

夫婦が山の畑にいって、男のほうが昼寝のとき、うまい酒の飲んでいる夢をみて、その酒のあったあたりにいってみると、泉から酒がわいていて、それを売って大金持ちになる「だんぶり長者」。

だんぶりはトンボのことで、男が夢をみているとき、顔のあたりをトンボが飛び回っているときに、その夢をみるというもの。

信じないことにははじまらない昔話。

余計なものがあまりなく、ストレートに表現されている昔話です。

小さいやさしい右手/北風のわすれたハンカチ/安房直子 牧村慶子・イラスト/ブッキング/2006年

初版が1971年というので、安房さんが28歳の作品。

安房さんは、グリムやアンデルセンに親しんでいたようで他の作品ではあまりそのことを感じたことはなかったのですが、昔話の世界が感じられる作品です。

まものがでてきて、姉妹がでてきますが、妹はまま子。

姉妹は、うさぎに食べさせる草を刈るため、毎日のように野原にでかけますが、上のむすめはよくといだ鎌で、下のむすめの鎌はさびた古い鎌。

上のむすめは、お昼すぎに草を刈り終わるのですが、下のむすめは、星が二つ三つ光りはじめるころに、やっとかえる毎日。

姉妹がいて、まま子が母親からいじわるされるのは、昔話のでだしです。

姉妹をかしわの木のそばでみているのは小さいまもの。

まものは、おまじないをして、右手を開くと、食べものでも、金貨でも、小鳥でも、片手に持てるものなら、ほしいものが何でもその手にはいってくるまほうをおぼえたばかりでした。

まものは、一人前になるまで、けっして人に姿を見せてはならないのです。

まものは、下のむすめに毎朝よく切れる鎌をわたします。まものはおぼえたての魔法をだれかにみてほしいと考えていたのです。

むすめは、朝、姉よりはやくかしわの木のところで、やさしい声で歌います。

小さいやさしい右手さん

あたしにかまをかしておくれ

氷みたいによくといだ

まほうのかまをかしておくれ

草を刈ることが、前よりずっと早くおわるので、不思議におもった母親が、姉に様子をみてくるように、いいつけたので、かしわの木のところで鎌をうけとっていくところを見られてしまいます。

いじわるのおっかさんは、砂糖をたっぷりとなめて、下のむすめとそっくりの声で、かしわの木のところで歌います。

すると黒い手がのびてきて、ピカピカの鎌をさしだしますが、おっかさんはそれをひったくると、その鎌でまものの右手を切り落としてしまいます。

グリムの「オオカミと七匹の子ヤギ」では、オオカミがチョークを食べて声をかえますが、ここでは砂糖をなめます。

まものはやがて二百倍も三百倍もしかえしをしようとかたきうちの誓いをたてます。

人間の姿をほかのものにかえる魔法を身につけたのは20年後。

右手を切り落としたのは、下のむすめだと思って、あちこちさがしますがみつかりません。

探したのは、子どもだけでしたから。

下の娘は粉屋のおかみさんになっていました。

太ったおかみさんは、まものにお菓子をくれますが、そのとき、昔歌ったふしで、おかみさんは、子どもの頃を思い出します。

やがてまものは二十年まえのむすめときがつきます。

自分が思い込んでいたことがまちがいだったことにきがついたまものに、おかみさんは語りかけます。

「その人のこと、許してあげられない? かたきうちをしないどころか、その人によくしてあげることよ」

まものは、どうしてもそうしなきゃならないのか、おかみさんのいうことがわかりません。

しかし、おかみさんのもっている、ひとかけらのすき通ったものを自分もほしいとおもうと、急に胸があつくなり、ポロンとなみだがおちます。だんだんはげしくすすり泣きます。

それは、まものが流すはじめての涙でした。

こぼしたたくさんのなみだが、まもののからだをすき通ると、ある朝、暗いかしわの木から、すき通るとおるように白い若者が、まぶしい日の光にとびだしていきます。

許すかわりに、若者にかわったまものは、その後どうなったでしょうか。

下のむすめが粉屋のおかみさんになっているのですが、粉屋も昔話にはよくでてきます。

後半の憎しみや怒りを許すというのは、やはり安房ワールドでしょうか。

いつもは安房作品によくでてくる食べものや、木、花、植物がでてきません。また色が感じられないのも初期の作品の特徴でしょうか。

一見すると映画の題名でもでてきそうなタイトル。

出だしは、三枚のお札ににている。太郎坊は寺の小坊主。

小僧さんが栗や花をもとめて、山の中にはいるのが通常のパターンだが、この話では和尚さんから追い出される。

山姥に食べられそうになって逃げだすが、便所の神様が三枚のお札をくれ、川や火の海、やぶやまを出してなんとか逃げ出すことに成功する。

ここまでが前半。

次に、お化けがでて、村の人がつれさられ、無人となった村に一人の娘。

かかしのお化けが出てきて、風の吹く日も、雨の日も田を見守っているのに大事にしないから、こらしめのために村の人を人質にとったという。

小僧さんと娘が、酒と餅をふるまうと、かかしの化け物は、村の人をかえしてくれる。

ここでも終わらなくて、娘と夫婦になる課題がだされる。

大きなはりの木を一日で切り倒すこと

山一面にびっしり茂った木を数えること

無事課題をこなし、最後はめでたしめでたしでおわる。

三つの話があわさったようで、だいぶ長い話である。

伝承者の方が、自由に広がりをもたせて話されたようにも思えます。

多分、これということではなく、話す人も楽しんでいるようにみえました。

お化けが、かかしというのもなぜかほほえましい。

|

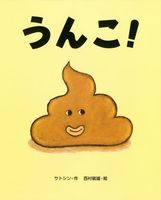

うんこ!/文:サトシン 絵:西村 敏雄/文溪堂/2010年初版

みちの すみっこ わんこの うんこ

ねずみもへびもうさぎも

「くっさーい」

すると うんこは

「くっそー!」

うんこは なかまを さがすために たびにでます

やがておしゃくしょうさんにあうと

「はたけで やさいたちのこやしになってくれんかのう?」

と声をかけられ

こやしになって、おいいしい野菜をいっぱいそだてます。

糞尿を肥料にしたときもありましたが、今はほとんどみられないので、子どもの反応が気になりましたが、そうじて好評のようです。

うんこをみたうさぎやへびの おおげさな驚きの様子

くっさーい、ふん ふん ふん うんうん などがタイミングよくでてきてたのしめます。

ただ、わんこのうんこが、こやしになるというのは、本当は無理で、すこし距離をおく必要があるようです。

石のお金/宝のかご/またの せいこ・訳 絵・新堂 圭子/けやき書房/1995年初版

おじいさんに、5人のむすこがいて、はじめのうちは同居していましたが、あっちのよめがたくさん食べたとか、こっちの子どもが多く取ったかガヤガヤやかましく、あらそいがおきるようになって、おじいさんはしかたなく、むすこを分家させることにしました。

おじいさんは財産の一部を自分のためにたくわえておきましたが、むすこたちは、その財産もほしくて、ほかの兄弟の悪口をいっていました。

おじいさんは、むすこたちから、ごちそうぜめにあいます。

むすこたちは、おじいさんに娘の嫁入り道具、こどもが生まれる、病気だからとさまざまな理由をつけては、お金をねだります。

やがて、おじいさんのお金がなくなると、どこの家でも招待しなくなります。

そこでおじいさんは、河原に行って石を黄色い袋につめ、孫たちに金貨がはいっているとこたえます。

孫たちが黄色い袋のことを、家に帰って話すと、5人のむすこの態度がくるりとかわって、まえのようにごちそうぜめにします。

やがておじいさんがなくなって、とむらいより黄色の袋にかけよったむすこたちでしたが・・・・。

金の切れ目が縁の切れ目なのですが、やっぱりおじいさん、年の功です。

子どもが争うような遺産がないのが一番かもしれません。

子どもはまだ話の意味がわからないこともありそうですが・・・・。

猫の結婚式/安房直子コレクション4 まよいこんだ異界の話/安房直子/偕成社/2004年

宿なし猫のギンからとどいた一枚の結婚式招待状。

結婚式にいくと、花嫁は、なんと”ぼく”が毎朝ブラシをかけてやっていて、毛並みが輝いて、まるで白いビロードのように見える白猫のチイ子でした。

いつどこでこうなったやら。

あわてるぼくに、ギンはいいます。

北の海のほとりに猫の町があって、そこではたくさんの猫が自分で網をこしらえ、魚をとって暮らしています。人間のおこぼれなんかもらわず、自分の力で暮らしています。そこにうつり住みます。

猫だって自由がほしいのです。

決意?した猫をとめることは難しそうです。

猫が自由を選択したら、いさぎよく送り出したいものです。

結婚式で、はなよめチイ子が料理を食べるシーン。

「ほろほろ」と貝のピラフなんかを食べていました、とあるのですが、ほろほろというのはどんな感じでしょうか。

バルカンの昔話/八百板洋子編・訳/福音館書店/2007年

お話し会で刺激をうけて、これまでコピーしておいたものをひっくりかえしてみました。

聞いて楽しかったのは、出典がわかっているので、いつでもアクセスができます。しかし、あまり語られていないもので、よさそうなもののコピーがずいぶんたまっているのですが、いつの間にか、お蔵入り状態です。

その中の一つが「兄と弟」です。

昔話に兄と弟、または三人兄弟がでてくると、いずれも対立するものとしてえがかれているのが多いのですが、この話は、兄と弟が対立していても、最後はなかよく力を合わせる話です。

兄が狩りに行くとき、妻に食べ物に毒をいれ、弟を殺すようにいいつけます。もし弟が死んでいなかったら妻の命を奪うというのです。

狩りにいった兄が、ワシをつかまえますが、ワシがいうには「兄弟さえいたら、もし二十羽のタカにねらわれても、いっさい手出しをさせなかっただろうに! 兄弟がいたときは強かった。おれは無敵だった」。

もうすこしワシの話があるのですが、急に弟のことを思い出した兄が、いそいで家にかえります。

弟はどうなっていたでしょうか?。

あまり教訓くささがなく、すこしドキドキしながらのハッピーエンドがなんともいえない昔話です。

イソップ物語 オオカミの話キツネの話 イソップ物語/ピッロ・クニベルテイ・絵 テイツイアーナ・編 市口 桂子・訳/ワールドライブラリー/2015年初版

下手な人生訓より、イソップに真実があるといいます。

どれもこれも機智にとんでいます。

・なにかやってみるときは、あとさき考えて

・よく考えずに、大きな仕事をひきうけると、失敗どころか、もっとひどいめにあう。

・自分よりも、ずっと大きな相手とはりあおうとすると、なにもかも だいなしにしてしまうことがある。

・正しいおきてを つくった者が、それをまもるとはかぎらない。

・悪い人が やさしいふりをしてみても、だれにも 信じてもらえない。

・悪いことをした人は、そのあと どんなにほんとうのことを話してもなかなか信じてもらえない。

・悪い人は、うまいことをいって だまそうとするけれど、かしこい者は だまされない。

うまいことをいって騙そうとするのはだれでしょうか。だまされないよう賢くなりたいですね・・。

腹ペコでつかれはてたオオカミと犬の会話。

イヌ:家の中でおいしいごはんが、食べられるよ。

オオカミ:庭より外には でられるの

イヌ:残念だけど でられないよ

オオカミ:そんなくらし、ぼくにはできない。たとえ国をくれるといっても、自由のまんまが いいよ!

あらためて自由であることの意味を考えさせてくれます。

動物がでてきますが、人間におきかえてもちっとも不思議ではありません。

7ひきのウマ/オクスフォード世界の民話と伝説9 北欧編/山室 静・訳/講談社/1978年改訂版

ガラス山のおひめさま/アスビョルセン・編/佐藤俊彦・訳/岩波少年文庫/1958年初版

ノルウエー「7ひきのウマ」に、三人兄弟がでてきて、「ちっとも働かないで、ただ炉端に寝転がって、灰の中をかきまわしているだけ」という末っ子がでてくる。

末っ子の表現で、どこかまぬけで、ぼんやりしているとかの表現があって、どうにもなじみにくい感じをしていた。

灰をいじる少年というのも親しみを感じなかった。

ところが、「ガラス山のおひめさま」にも、三人兄弟がでてきて、末っ子はアシュラッドと訳され、注に(灰をいじる少年)とあった。

訳者のあとがきで、おなじみのトロルとアシュラッドは、どちらもノルウエー民話の主人公として紹介されている。

日本語におきかえると違和感が出る場合があるが、灰をいじる少年というより、アシュラッドとしたほうがしっくりしそうだ。

昔話を読みはじめた頃には、鳥がでてくるものが少なく感じていたが、「世界の鳥の民話」は文字通り鳥に関するものが収録されています。

昔話の切り口は、国別や都道府県別のもの、童話でいえば作家別などさまざま。

鳥というテーマで編集されたものがあるかと思えば、おなじ書店からは、「世界の太陽と月と星の民話」「世界の妖怪たち」「世界の運命と予言の民話」「世界の魔女と幽霊」なども出版されています。

「世界の鳥の民話」ではアフリカや南アメリカ、イスラム圏のものが見当たらないのが残念。

ニワトリやガチョウも鳥としてそれにまつわる話もあるが、鳥といったイメージが頭になかったので、たしかに鳥とするとたくさんの話がありそうで納得したところ。

しかし孔雀やそのほかきれいな鳥がもっとでてきてもよさそうであるが、なぜかでてこない。

この中で「三羽のカラス」は人間が鳥に変身する物語

・三羽のカラス(世界の鳥の民話/日本民話の会 外国民話研究会編訳/三弥井書店/2004年初版)

むかし、おかみさんが来客のためパイを焼いて地下室においておいたが、三人の息子がこのパイを食べてしまいます。

これにおこったおかみさんが、「パイを食べたものはカラスになってしまえ」というと、息子たちはカラスになって飛んで行ってしまいます。

残された妹は兄たちを探して救おうと思いガラス山の上の城にでかけます。

城の中で再会しますが、兄たちを救うためには、七年間一言も口をきいてはならないと聞きます。

やがて妹はある猟師と結婚します。一人目の子が生まれると、悪い産婆は遠くにいる猟師に犬を生んだと手紙を書きます。

猟師が犬は水に投げるようにと答えると産婆はすぐそうするが、三羽のカラスがやってきて、子どもたちをつれていきます。

二度目、三度目の子も同じような道をたどります。三度目になると猟師も妻に悪意をもつようになり、魔女に違いないと確信するようになります。

妻が火あぶりにされようとするとき、ちょうど七年目がやってきて、そこにそれぞれ子どもを抱いた三人の白い騎士があらわれます。

ようやく口がきけるようになった妻は自分が長い間黙っていなければならなかったわけを語ります。産婆は焼かれて灰になってしまいます。

漁師もだまされやすく、自分の妻を魔女といったのだから兄たちはこれ以上妹をまかせるきになれず、自分たちのところにつれていき、誠実な妹が自分たちのためにしてくれたこと、耐えてくれたことを決して忘れることはありませんでした。

同じドイツでいうと、鳥に変身させられた兄たちを何年間も口をきかずに妹が救うというのは、グリムの「六羽の白鳥」も同様である。

・六羽の白鳥(グリム童話集下/佐々木田鶴子訳 出久根育絵/岩波少年文庫/2007年初版)

王さまが森の中で道に迷っていると、おばあさんが自分の娘と結婚してくれるのなら森を出る道を教えてくれるという。

たしかに美しい娘であったが王さまはあまり好きになれない。しかし、おばあさんとの約束からこの娘と結婚します。

実はこの王さま、亡くなった前の妃との間に、7人の子どもがありましたが、あとからきた妃がこの子どもたちに意地悪をすることを心配した王さまは子どもたちだけで森の中にある城にすまわせます。

王さまが子どもにあいにいくため、たびたび留守にすることを不思議に思った妃は、森の城に住むこどもたちのことを知ることに。

お妃は呪いをこめた肌着を持って城にでかけ、子どもたちが肌着を着ると白鳥にかわってしまいますが、一人の娘だけは難を逃れます。

王さまは娘と一緒に妃の城に帰ろうとするが、娘はあと一晩森の城に居させてほしいと頼み、夜になると森の中に入っていきます。

一軒の小屋を見つけ、この中に入ると、六羽の白鳥が窓からはいりこんで、人間の姿になります。毎晩15分だけ人間の姿に戻れるという兄たちは、この小屋は泥棒のすみかで早く出ていくよう話し、六年の間、沈黙をまもり、六枚のヒナギクの花をぬいあわせた肌着を作ってくれれば助かることができると話します。

やがて娘はある国の王さまと結婚する。母親は意地悪で結婚に反対していたが、娘が男の子をうむと、お妃が赤ちゃんを食べてしまったと告げ口。

二人目の男の子も、同じように告げ口するが、王さまは母親のことを信じることができないという。三度目に生まれた子を母親が奪って、お妃のことを告げ口するが、お妃はお兄さんたちとの約束をまもり、一言も言い訳をしません。

お妃が法律によって火あぶりされそうになったとき、六年がちょうどすぎて六羽の白鳥があらわれる。お妃がこれまで作ってきた肌着を投げかけると六羽の白鳥は人間の姿になる。しかし最後の肌着の左そでだけがなかったので、一番下の兄だけは左のうでがなく、背中に羽がはえる。ようやく口をきくことができるようになったお妃は、母親が自分を憎んで三人の息子をどこかにかくしてしまったことを話す。そこに三人の息子があらわれます。

悪い母親は火あぶりの刑にされ、灰になってしまいます。

一方はカラス、一方は白鳥に変身するが、やはり黒より白のほうがいいイメージが浮かぶます。

・野の白鳥(オクスフォード世界の民話と伝説9 北欧編/山室 静訳/講談社/1978年改訂)

アンデルセンの「野の白鳥」は、再話。

十二人の王子、アーサーという一人の妹。

兄弟が白鳥にかえられ、妹が助けることになるが、助けるためにはアザミの綿毛をつんで糸にし、十二枚のアザミのきものを織ることが条件で、できるまでは話をしたり、笑ったり、泣いたりしてはならないという過酷なもの。

アーサーは、この話でも王さまの妃になり、子どもができる。

アーサーがひあぶりされそうになったとき、最後の一枚の左のそでができあがっていなくて、十二人の王子が人間にもどったとき、一番下の王子には、左手のところに白鳥の翼がついているあたりは、グリム版と同じである。

この話は、グリムの倍ぐらい長い話。アーサーがうまれるところ、デンマークの話らしくトロルがでてきて、旅するところ、一時的に人間にもどっている王子との会話などが長い。

口をきかないアーサーと結婚する王さま、何年も口をきかないのに連れ添っった王さまはなんとも偉いとしか言いようがない。

|

もねちゃんのたからもの/作・絵:たかお ゆうこ/徳間書店/2010年初版

なんとも夢が広がります。

もねちゃんがもっているものはどれもこれも素敵なものばかり。

メロンあじ、すいかあじ、バナナあじ、パイナップルあじ・・・etc なめるたびにあじがちがうあめ

山も海もビルもひとっとびのなわとび

しょくぶつのこえがきこえるめがね

おかねをだしてかぞえるたびに、おかねがふえる ちゅきんばこ

お化けもかいぶつも、ようかいも ぜーんぶおいはらってくれる かいちゅうでんとう

もしかすると、もねちゃんの夢だったのかも。

笑顔が素敵なもねちゃんが、「ひみつのたからものあります。みにきてもいいよ。」とお手紙をかいて、ベランダからとばすと、やってきたのが、きつねのこ。

ひみつのたからものだから、ひみつにしておきたいのですが、誰かにはなしたくなるようです。

自分が一番ほしいものは、植物の声がきこえる眼鏡でしょうか。