十二支のどうぶつ小噺/作:川端 誠/BL出版/2014年

一月は特定の動物が、なぜ12支にはいっていないかなどの昔話を聞くことも多い。

みじかいはなしがあつまって、落語になるという師匠に、こどもが⒓支のどうぶつをネタにだします。

まずは、ねずみ。わかい男が二人で食事をしていると、ねずみがちょろちょろとでてきた。ちょうど手元にあったなべをスパットとかぶせてつかまえ、「どうだ!おおきいねずみをつかまえた」「いやいやみてたが、ちいさい。ほら、しっぽがでている。ちいさいちいさい」「いや、おおきい」「いいや、ちいさい」と、いっていると、なかでねずみが「ちゅう」

これはわかりやすい。

次はうし。牝牛がカリスマ美容師のところに行って「もっときれいになりたいんですが・・・」「わたしにまかせなさい。ほらほら、よだれをふいて、眼やに、とりましょうね」「だいじょうぶでしょうか」「だいじょうぶです。あんしんなさい。さいごには すてーき になりますよ」

ところが、すすむにしたがって、うん? と少し間をおいて?から、ようやく納得という小噺が多くなって・・・。

肩ひじ張らず、洒落とユーモアが楽しめるのが小噺です。

座布団5枚ぐらいかな。

そうべえごくらくへゆく/作・絵:田島 征彦/童心社/1989年

えらいこっちゃ えらいこっちゃと関西弁でテンポよく進んでいきます。子どもにも大うけで何度も読まされたという感想もあります。

昔話にも、三人組が地獄で閻魔様をやりこめる話はありますが、地獄だけではなく極楽までいって大騒動。

軽業師の「そうべえ」、山伏の「ふっかい」、医者の「ちくあん」の三人組、いった先はいった地獄。

糞尿地獄に放り込まれそうになって、山伏の「ふっかい」が、うんこの池を凍らせると閻魔様まで氷にはまってしまって、三人組は極楽へ。

極楽は地獄の目の前。

えらいこっちゃ えらいこっちゃと極楽浄土でひと踊りしていると、阿弥陀様から極楽は静かにしているところとお目玉。

好きなことをして遊ぼうと阿弥陀様をにおいの眠り薬で眠らせ、鳴り物入りで、そうべえ おんど。

効くのも早いがさめるのも早い薬。目が覚めた阿弥陀様から地獄行きのご宣託。地獄行きの間まで、牢屋にはいった三人組。

そこであったのは絵描きの「ゆきえもん」。極楽では働くこともまかりならんのに、絵をかいて、おまけに阿弥陀様を不細工にかいてしまって牢屋送り。

「そうべえ」が縄ぬけしようとすると、何と千両箱の山。「ふっかい」がマッチ箱の大きさにしてもってかえろうとすると、千両箱が小さくなるどころか、大きくなって牢屋の壁がこわれて外へ。

外に出てみるとそこは美しい花園。阿弥陀様が花の蜜をのみながら宴会。

4人組は花からお酒をつくり、のみなはれのみ、のみなはれ。ぐーつとのみなはれ、気持ちよくなって花の上で踊っていると、阿弥陀さんと閻魔様までが踊りながら・・・。

極楽に牢屋があるのは、極楽も安寧ではなさそう。さらに千両箱がどっさり積まれているのは極楽に入るための賄賂かな。地獄の沙汰も金次第ならぬ、極楽の沙汰も金次第。

糞尿地獄。集団食中毒で、おなかをこわして しんできたものたちが、ぴちぴち ぴちぴち、ぎょうさん ひりだしましたによって、糞尿地獄は、ちょうど ぐあいように なっとります と、現代風。

有無を言わせないテンポで小気味よいのですが、このあとどうなるの?と気をもませます。

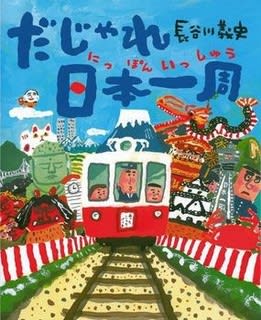

だじゃれ日本一周/作:長谷川 義史/理論社/2009年初版

だじゃれでまわる日本一周です。

最初は北海道か沖縄と思ったら、自分の住む埼玉がでてきて「きれいなはながさいたまけん」と、これはまあまあかな。

背景はスーパーアリーナ、川越の時計台、深谷ネギとお馴染みのもの。

各地の物産品、名所、ゆかりの人物などがでてきます。

おまけも素敵で、添付資料には各地の特色の一覧表、表紙の見返しには、都道府県の地図といたれりつくせり。

自分に関係のある県にはとくにひかれるかもしれません。

生まれ故郷の秋田県は、なまはげ、竿燈がでてきて「まあこのへんで あきたけん」とちょっと想像の範囲内。

「それならと だいぶつさんも おならけん」と大仏様が、おならするのは?

小学低学年の時期に読むと、都道府県の位置や特色が楽しみながら勉強できそうです。

だじゃれ世界一周/作:長谷川 義史/理論社/2017年

「だじゃれ日本一周」からこんどは世界一周です。

見開きごとに国名でだじゃれ。

いつまでもあいすらんど(アイスランド)には ことばはいらん(イラン)

おまんじゅうちょうだい(オマーン)には ゆっくりくえーと(クエート)

だじゃれは、少し苦しいところもありますが、国ごとにおなじみのもがでてきます。

ジャマイカはウサイン・ボルト。デンマークは人魚姫、オランダはゴッホの自画像。

インドはゾウ、コロンビアはコーヒー豆。アメリカはマー君かな。ガーナには野口英世の銅像がさりげなく。チリはモアイ像。

ただ日本の都道府県にくらべ、国となるといろいろなものがありすぎて、選択するのも難しそうです。

いつもながらの長谷川さんのサービス精神は、裏表紙にも。各国のごあいさつが。

楽しみながら発見がある地理。世界地理の最高の入門書です。

それでもたまごはわれません/ジェラルド・ローズ:作・絵 八木田 宜子/脚本/ほるぷ出版/1982年

コウノトリがみつけたタマゴ。

コウノトリ、カバ、ライオン、チンパンジー、ゾウ、サイ、ヘビ、シマウマ、フラミンゴが、のったり、上から落としてみたり、棒でたたいてみたり、蹴飛ばしたりと、あの手この手で割ろうとしますが、それでもタマゴはわれません。

ミシ ミシ ミシッと音がして生まれたのは・・・

画面いっぱいの動物たち。

「それでもたまごはわれません」というフレーズが毎回出てきてリズム感もあって 小さな子にもわかりやすく楽しめる紙芝居です。

アフリカ<トーゴ>の昔ばなし きのどくなハイエナ/江口一久・採話 田主誠・絵/小峰書店/1984年

重訳の場合は少しづつニュアンスがかわってきそうですが、フルフルデ語から直接訳されたもので、その意味では現地の雰囲気が損なわれていないかもしれません。

毎回、国がちがっても同じような話があるのが不思議ですが、「マメ子と魔物」を思わせます。

三つ子の子が、畑にいって、畑のそばの小屋で休んでいると、となりの小屋にすむ女がごはんをはこんできます。

二人はおなかがふくれると寝ってしまいますが、ちびは寝りませんでした。

女がなぜごはんを運んできたかの理由がわからずにいると、じつは人食い女で、三人の兄弟をいただこうとしていたのです。

ちびは、相手の正体をしっていたのか、まだ寝らないのかと聞かれ、木を一本くれたら寝られるんだけれどといいます。

女が木をもってくると、今度は寝る前に、いつもお母さんがタマゴをもってきてくれるといって、タマゴをてにいれます。

ちびは、まだ寝っていないのかと聞かれ、石がないと寝れないとこたえ、人食い女から石を手に入れます。

やがて三人が逃げ出し、これを人食い女が追いかけます。

ここから先は、よくある逃走談です。

ちびが木をなげると、林に変わり、石をなげると岩山、タマゴをなげると大きな川があらわれます。

人食い女が川の水を飲み始めると、飲みすぎておなが破裂してしまいます。

タマゴをなげると川になるというのは、なぜと聞かれてもよ くわかりません。

楽しいのは、人食い女が三人に追いついた場面。

「朝まだ暗いうちに逃げたあんたたちと、朝になってから追っかけたわしとが、もう出会ってしまったというわけさ」

三回の繰り返しが効果的です。

ねんどの神さま/那須 正幹・作 武田 美穂・絵/ポプラ社/1992年

たまたまはじめてはいった図書館で、真っ先に目についた絵本ですが、なんとも深く重くて衝撃的でした。

過去に苦い経験をしていても、いつのまにか忘れて立ち位置が変わってしまう人間の業に、思いを巡らし、こうした人間が多いと思わざるをえません。

1996年身長100mを超える巨大な怪物が、とある山の村から東京を目指します。

自衛隊が出動し、ロケット砲や化学兵器、さらには核まで使われますが、怪物はそのまま平気で東京にむかいます。

怪物にはどうしても会いたい人間がいたのです。やがて東京のビルの一室に目指す男を発見します。

その男は、兵器会社の社長でした。

社長は怪物を見たとき、どこかで記憶に残っているような感覚におそわれます。

殺されることを覚悟していた社長でしたが、怪物は言います。

「ぼくは、ケンちゃんのつくった神さまなんだよ。ぼくにケンちゃんを殺せるわけないじゃないか。ぼくはね、ケンちゃんにおしえてもらいたくって、やってきたんだよ。ねえ、ケンちゃん。もう、ぼくは、いなくなったほうがいいのかなあ。ケンちゃんは、むかしみたいに、戦争がきらいじゃないみたいだからね。」

社長は

「わたしは、子どものころとかわりないよ。戦争をにくむ気もちは、いまだにもっている。ただね、戦争というやつは、にくんでいるだけじゃあなくならない。かえって強力な兵器で武装していたほうが、よその国から戦争をしかけられることもない。つまり平和をたもつことができるのさ。わたしの事業は、平和のための事業なんだよ」

社長は、怪物に土下座をして頼み込み、小さなねんど細工に戻った怪物を破壊してしまいます。

「これで、いい。この数十年、心のすみにひっかかっていたトゲのようなものが、きれいになくなってしまった。あとは、もう、自分の思うように事業をすすめることができる。」

この社長は、1946年山の村の小学校の授業でねんどの神さまを作りました。

「戦争をおこしたり、戦争で金もうけするような、わるいやつをやっつけます」という願いを込めたものでした。

父親は中国で戦死し、母親や兄弟は空襲で死んでしまい、疎開していて助かったのが健一でした。

このねんどの神さまは、廃校になった学校の倉庫に長く眠っていました。

それから50年後、ねんどの神さまは、突然巨大な怪物になって、自分をつくった健一にあいにいったのです。

ところが、健一は兵器会社の社長で、「戦争で金もうけする」側になっていたのです。今、平然と声高にいわれようとする理屈です。

両親、兄弟を戦争で失い、戦争を心の底から憎んでいた少年が、戦争を歓迎する人間になっていたのは皮肉です。

作者の那須正幹のものははじめて。とおもったら、「ずいとん先生と化けの玉」 絵:長谷川 義史さん絵(童心社)の作者も那須さんでした。広島の出身といいます。

今日の午後、三芳町「かにかにこそこそ」のおはなし会でした。

いつものおはなし会とちがって、テーブルに椅子。テーブルでは飲み物やおかしなどリラックスした雰囲気でした。

あらかじめプログラムが用意されているおはなし会がほとんどですが、この日は、語り手の方が複数の候補をだし、聞き手の方の希望で話されていました。

用意されていたのは全部で31。多い方で六つ、少ない方でも三つのなかからでした。

1 セツ ブーン(頭に柿の木 NPO法人語り手の会)

2 チムラビットとはさみ(チムラビットのぼうけん 童心社)

3 ふしぎなオルガン(ふしぎなオルガン 岩波少年文庫)

4 ラプンチェル(子どもに語るグリムの昔話➂ こぐま社)

5 北風に会いに行った少年(おはなしのろうそく13 東京子ども図書館)

6 鋳掛屋と幽霊(明かりが消えたそこあとで 編書房)

7 えんまになった団十郎(日本むかしばなし15 ポプラ社)

上記はくじ引きで、そのほかに「よい商売」(北欧のむかし話 偕成社文庫)と「めいどからのことづて」(松谷みよ子 むかしむかし6 講談社)。

いろいろな場所で語られているので、こうした試みができるのも不思議ではないのですが、おはなしカフェメニュー一覧というのも洒落た感じでした。

聞き手のかたが選んだものも、笑い話あり、怖い話あり、じっくり聞ける話と結果的にバランスがとれたものでした。

「えんまになった団十郎」は、市川團十郎が地獄に行って閻魔様にとってかわるというのですが、歌舞伎調の見得におもわず喝采でした。

「かにかにこそこそ」のみなさんに感謝です。

魔法のゆびわ/世界むかし話13 インド/光吉夏弥・訳 畠中光亨・絵/ほるぷ出版/1979年

ジュング王子と、とてつもない力をもつ男たちの旅。

14歳の誕生日に2mもある鉄の壁を拳骨でこわし旅に出たジュング王子。途中に出会ったのは力持ち、星を射るほどの男、大食いの男、水をいくでも飲み干す男、人を食べるという30㎝のこびと。

旅の途中泊まった宿屋。宿屋のむすこは結婚式をひかえていましたが、雲つくほどの大男に食べられるためのくじにあたって、さしだされるところでした。

この話を聞いた、ジュング王子はこの大男を倒してしまいます。

宿屋の息子も花嫁も大喜び。ニュースを聞いた王さまが、国の半分とお姫さまをあげようといいます。

他の国にも、同じような話があって、王さまがお姫さまと結婚させないための難題をだすというのが、パターンですが、途方もない力をもった男の出番は、この先です。

王さまの申し出を断って、旅をつづけたジュング王子が、であったのは大金持ちのむすめ。

ジュング王子は、むすめが美人なのをしって、むすめがだす難題に取り組むことになります。

ここで男たちの出番。

一つ目は、むすめが14年間料理しつづけたものを、一度に食べてしまうこと。

大食いの男のいうには「ぺろりとですか、それとも、むしゃむしゃとですかい?」

ぺろりは食べ物だけ、むしゃむしゃというのはお皿やお椀も一緒に食べること。むしゃむしゃときれににたいらべます。

水を飲み干す男がいうには「すうっとですか?ごくりごくりとですか?」

すうっというのは、水だけ、ごくりごくりというのは、水の中の魚やカメをも一緒に飲んでしまうこと。ごくりごくりと飲み込みます。

熱い湯に入るのに「どぶんとですか?じゅうっとですか?」

どぶんは湯につかるだけ、じゅうっとというのは、たきぎの火にまであったまること。

このあたりのやりとりがなんとも楽しい昔話です。

奥武蔵の民話/文・市川栄一 絵・池原昭治/さきたま出版会/2001年

近くの毛呂山町の民話とあって、借りてきました。

市川さんは、小学校に勤められ「秩父むかしむかしの会会長」、秩父児童文学の会会長と著者紹介にありました。

・竜神の娘の約束

毛呂山の岩井の勝田屋敷と呼ばれた長者は、こどもにめぐまれませんでしたが、上州の榛名山の神さまにおまいりし、願いはかなえられます。

女の子が七歳になったとき、榛名山の神社にお礼参りにでかけると、女の子は両親の手を振り払って、榛名山のふもとにある榛名湖へ身を投げてしまいます。

湖の水面が波立つと竜神があらわれ、娘は七年たつと湖に帰る運命だったといいます。

このとき、たくさんの雹で農作物への害で苦しんできた毛呂郷に、これからは雹をふらせないと約束して、竜神の娘は湖の底へ姿をけします。

これから毛呂郷七か村には、雹が降らないというおまじないがあるという。

・サルにだまされた兄弟ダヌキ

毛呂山の阿諏訪の森にすんでいた兄弟ダヌキ。

あるひうまそうなサツマイモをひろい、どっちのものかで兄弟言い争い。

そこへずるがしいこいサルがやってきて、同じ重さで半分にしてやろうともちかけます。

半分にして秤にかけると、右が少しだけ重い。サルは一口かじってから、秤にかけ、今度は左が重いと、左を一口。

同じことを繰り返し、サツマイモはサルのおなかへ。

兄弟ダヌキ、それからは仲良くするようになったそうな。

兄弟ダヌキは、どこにでもありそうな話。いましめの話です。

「竜神の娘の約束」は、伝説でしょうか。

岩井も阿諏訪も住所表示になっています。身近な地名がでてくるとそれだけで親しみがわきます。

きこりとおおかみ/山口智子・訳 堀内 誠一・絵/福音館書店/1977年

煮立ったすかんぽのスープを頭にかけられ、やけどをしたおおかみは、よこっとびに すっとんで もりのおくににげこみます。

それから一年後、あたまのはげたオオカミは、15匹はくだらない おおかみのむれを したがえて、いつかの仕返しをしようと、やってきます。

きこりはすばやく木の枝にとびついて、木の上にのぼります。

おおかみたちは、ものすごいうなり声をあげ、やがて、おおかみ梯子をつくって、木の上のきこりにせまっていきます。

はじまりは、きこりとおかみさんのカトリーヌがすかんぽスープをつくっているとき、薪がなかなか燃えなくて、家じゅう、煙でいっぱいになって、戸をあけておいたところに、やってきたのがおおかみ。

おおかみは、きこりと、おかみさんと、スープと、どれからさきに いただくとよかろう?と悩む姿は、捕らぬ狸の皮算用です。

皮算用はうまくいかないのが常。すかんぽスープをかけられ、にげだします。そのスープも、そんなにたっぷりでは なかったようですが と、皮肉たっぷりです。

それにしても、煙りであたりがみえないなかで、おおかみに気がついたときは、驚いたでしょうね。

おおかみ梯子(数えてみたら、たしかに15匹いました)と、梯子がくずれる様子は迫力があります。

やっぱりきになるのは すかんぽスープ。

「すかんぽスープ」で検索したら、ヤフー知恵袋の回答にありました。

材料(4人分)

オゼイユ(すいば)の葉;400g

バター;50g

チキンブイヨン;1L

卵の黄身;4個分

サワークリーム(なければ、生クリーム);300cc

あれば、セルフィーユ(ディル、シブレットなどのハーブでもOK);少々

塩、胡椒;少々

作り方;

1.スイバ(すかんぽ)の葉を水で洗い、乾かしてから、細切りにする。

2.なべにバターを溶かし、スイバを入れ、いためる。

3.ブイヨンを流し込み、弱火で、15分煮込む。

4.その間に、ボールに黄身、クリーム、塩、胡椒を混ぜ合わせる。

スープが煮立ったら4を鍋に加え、沸騰させないように注意しながら、滑らかになるまで泡だて器を使って混ぜ合わせる。

5.温めておいたスープ皿に流し入れ、セルフィーユを上に散らす。

海草はふしぎの国の草や木/横浜康継・文 三好悌吉・絵/福音館書店たくさんのふしぎ傑作集/1998年

海藻と一口に言いますが、紅藻、褐藻、緑藻も三つのグループにわけられといいます。

紅藻は文字通り、赤い藻で、潮が引くとひあがってしまうような、あさいところのひなたにはえています。

褐藻は、茶色の藻という意味で、はえているところの深さに関係なく、だいたい茶色。

緑藻は、みどり色の藻で、ふかいところにはえているのは、みどりはみどりでも、こいくすんだ色。

ところで、地球上の植物、動物全部参加して背くらべをしたら、一番大きいものは?

それは、ジャイアント・ケルプというコンブのなかまで、背たけが200mぐらい。

「シロナガスクジラ」で約30m、クジラの仲間「イルカ」が約2mといいますから、なるほど大きい。

海の水がよごれると、ふかいところにはえているカジメは、利用できる太陽の光がたりなくなってしんでしまいます。

海藻や海草が生えていない海底は、陸でいえば、はげ山や砂漠みたいなもの。魚やアワビ、ワカメもそだたなくなります。

海の恵みがどんなものにささえられているか、あらためて考えさせてくれます。

海藻の写真もいっぱいで図鑑としても利用できそうです。

アラヤト山の女神 フィリピンの民話/ヴィルヒリオ S.アルマリオ・再話 アルベルト E.ガモス・絵 あおきひさこ・訳/ほるぷ出版/1982年

一見すると刺繍をおもわせる絵が特徴です。

ルソン島のアラヤト山をおさめていたのはマリア・シヌクアンという女神でした。

ある日、むく鳥のマルテイネスが泣きながら、こわれた巣とたまごをさしだします。

馬のカバーヨが突然走り出して、巣を踏みにじったと訴えます。

女神が聞いていくと、はじまりは蚊のラモックです。

ラモックが刀をふりまわし、ほたるのアリタップタップは、火で自分の身をまもろうとし、かめのバゴンは、家を運び出し、馬のカバーヨが走り出したのです。

蚊のラモックがかにのアリマンゴに、大きなハサミで、おそいかかられ、しかえしのためかにをさがしていたのでした。

女神は、蚊のラモックに、「ささいなうらみのため、この国の平和をみだしてしまった。暴力は暴力をまねくだけです、わたしの国で暴力は許しません」と、牢屋に入れて罰します。

蚊のラモックは七日間、牢に入れられますが、蚊が入る牢は、どんなものかと思ったら、どうらや葉っぱのなかでした。

かめの甲羅が家だったほか、むく鳥が地面に巣をつくらなったなどの由来がでてきます。

むく鳥から、うったえられ、すぐに調査を開始し、暴力は断固、許しませんという女神は頼もしくやさしい女神です。

カタカナの名まえではなかなか動物のイメージがわきにくいのですが、繰り返しでなんとかついていけます。

石の獅子の物語/チベットの民話/W・F・オコナー 編 金子民雄 訳/白水社/1999年新装復刊

最後がたのしいチベットの昔話です。

父親を亡くした二人の兄弟。

兄の方は抜け目なく小利口で、母親と弟の面倒を見ていましたが、そのうち、これ以上面倒はみれないと弟を追い出してしまいます。

弟に同情した母親も、一緒に家をでます。

人気のない小屋を見つけ、二人はここで暮らし始めます。

弟は木を切って薪のたばにし、町に持っていきよい値で売ることができ、それからは毎日のように木をきりはじめます。

弟がもっといい木がないか丘を歩いていくと、石に刻んだ等身大の獅子像をみつけます。

この獅子を山の守護神だと思った弟は、蝋燭を供えますが、この石の獅子が突然口をきいて、大きな手桶をもってくるように話します。

この獅子が口から黄金をはきだしてくれます。

すっかり生活がかわったことを聞きつけた兄がやってきますが、弟は富を得たいきさつを話します。

兄も桶をもっていき、獅子が黄金をはきだしてくれますが、桶が一杯になったことを獅子に告げなかったので、獅子は一番大きな黄金が喉にひっかたので口の中に手を入れて引き出してくれるよう兄にいいます。

兄が口に手を入れると獅子は口を閉じて手をくわえてしまいます。

どうしてもはずせない手。

兄の奥さんが兄を見つけ、それからは食べ物を運び始めます。

何か月かこうしたことが続きますが、やがて食べ物を買うお金がなくなり飢え死にするしかないと奥さんが泣きながら兄にいうと、それを聞いた獅子が突然大きな口を開けて笑い出したので、兄はようやく手が自由になります。

母親が弟と家をでていくのは、あまりみられないパターンです。

二人の兄弟が仲よく暮らす結末もすっきりしています。

薪で生計をたてるというのは、「アリババと40人の盗賊」の冒頭にあり、中国にも同じような話があって多いようです。

石のししのものがたり/大塚 勇三・再話 秋野 亥左牟・絵/福音館書店 こどものとも傑作集/1992年

オコナー編をみたあとで、「石のししのものがたり」という絵本にであいました。

獅子が笑い出す場面は、絵本版ではもうすこし笑わせてくれます。

石の獅子に手をくわえられてしまった兄に食べ物をもっていったおかみさんでしたが、貧乏になって食べ物がないことを話し、赤ん坊にお乳をのませようとすると、兄は、自分もおっぱいが飲みたいと、おかみさんのほうに首を伸ばすと、獅子が口をあけて笑いだすというもの。

たしかに獅子が笑い出すのがわかります。

絵が沖縄をおもわせるのですが、よくみたら「チベットの民話による」とありました。

ダイナミックな絵も楽しめます。表表紙は裏表紙とつながっていますから、ひろげてみたほうがよさそうです。

しゅてんどうじ/木島始/リブロポート/1993年

「酒呑童子」の絵本は多いですね。

「しゅてんどうじ」には、作者のあとがきがあって、曼珠院所蔵「酒呑童子絵巻」がもとになっているといいます。

そのせいでしょうか美術館や博物館で見られる絵巻風で、物語の展開には、ピッタリです。

物語は、源頼光と五人のさむらいが、都の姫君をつぎつぎにさらっていった酒呑童子を退治するという、おなじみ(?)の物語です。

源頼光の一行が、山伏の姿で、鬼の住む伊吹山に上る途中、不思議な三人にでくわします。

このあたりはいかにも昔話風。

三人は、人間が飲むと 元気になり、鬼が飲むとくにゃ くにゃと のびてしまうお酒を竹の筒にわけてくれます。

酒を飲ませて、よっぱらったところを、好機とばかり鬼に襲い掛かる頼光たちですが、酒の力をかりなくては、鬼を退治できないとは、鬼もよほど強かったにちがいありません。

鬼が首や胴を切られる場面やさらわれた姫君が骸骨になったり、木に吊り下げられた場面がリアルで、子どもがどううけとめるか気になります。

この絵本にはでてきませんが、酒呑童子の出生や、その配下のこと、源頼光の一行に関することなどについて調べてみると面白いことばかりです。

「酒呑童子」は、能や映画、マンガ、ゲームにも取り上げられていますが、今のご時世ではやや影が薄いようです。

みみのはなし/作:設楽哲也・文 古川タク・絵/福音館書店/1999年

音が聞こえると、周りの空気が震えて、その振動が鼓膜の穴をとおって、つち、きぬた、あぶみ、かぎゅうというかたつむりがたの管をとおり、鼓膜の信号が電気信号に変えられて脳へ。

音を聞くのは耳ですが、判断するのは脳。

言葉を話したり、メロディをくちずさんだりできるのは、たくさんの言葉や、音を聞いて、脳がそれをおぼえているから。

耳と脳の働きがやさしく説明されていて、あらためてなるほどどおもうことばかり。

勉強というと強制されている感じですが、子どもが楽しみながら科学的知識をもてるのが絵本のいいところです。

足も腕も直線、目や口、鼻の輪郭も線であらわされていて、親しみやすい人間像です。