本日は本ブログで幾つかの作品が紹介されている川合玉堂の作品の中でもお気に入りの作品の紹介です。

いかにも川合玉堂らしい作品です。

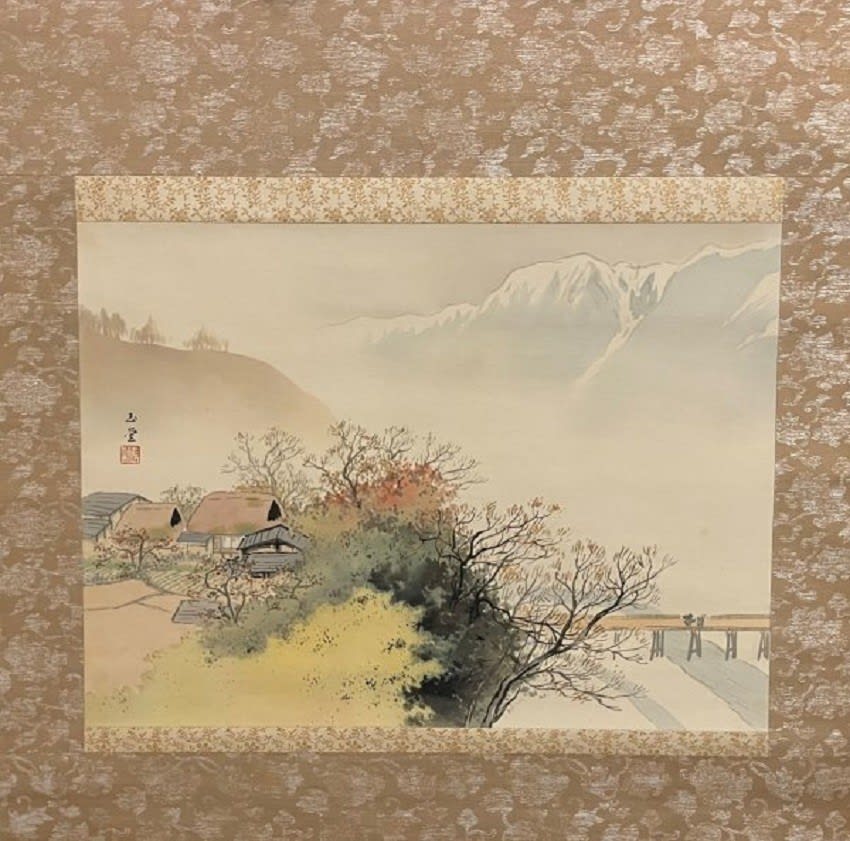

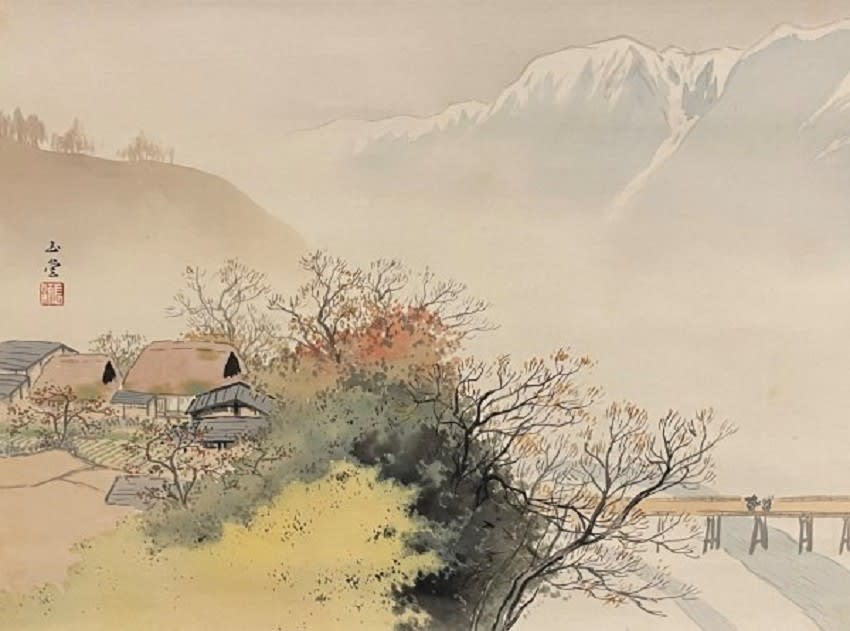

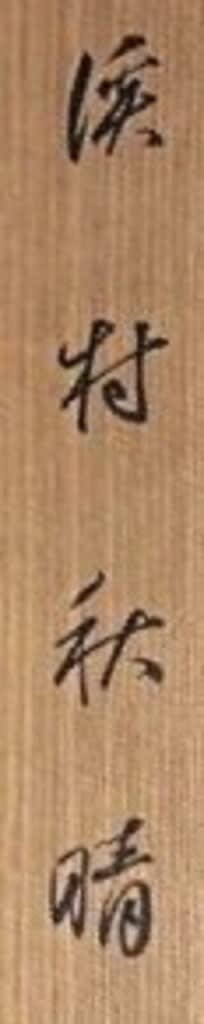

お気に入りの作品 渓村秋晴 川合玉堂筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 共箱二重箱

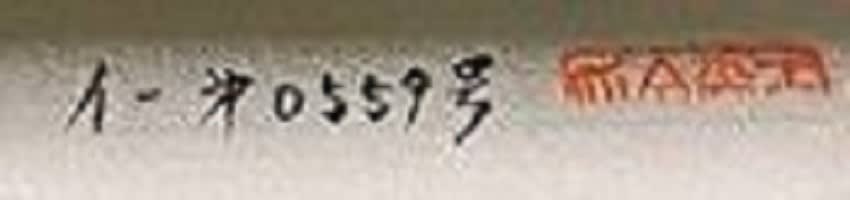

川合修二鑑定書添付 玉堂美術館登録番号:イ-第0559号

全体サイズ:縦1250*横645 画サイズ:縦355*横510

いかにも川合玉堂らしい晩年の秀作のようです。

川合玉堂の作品はその名声ゆえに贋作も多いとされます。正式な鑑定が必要とされる画家のひとりとされていますが、その正式な鑑定には主に3種類がありるようです。

当方での分類では下記の3つの鑑定があるようです。

1.東京美術倶楽部の鑑定

2.川合修二の鑑定

3.玉堂美術館に登録

むろん、鑑定そのものに贋作がある場合もあります。

いずれにしても素人では解りかねる判断ですね。

本日は下記に記載の2と3の鑑定のある作品の紹介です。つまり川合修二の鑑定書と玉堂美術館に作品番号が登録されている作品のようです。下記写真は本作品に添付されいるものです。

2.川合修二による鑑定書

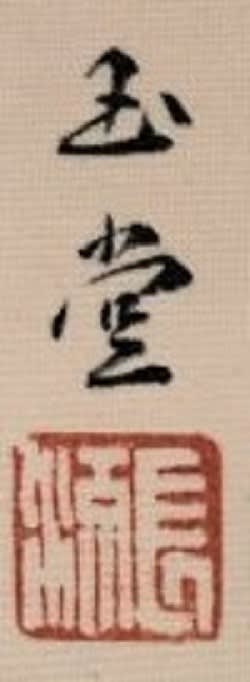

3.玉堂美術館に作品番号が登録されているもの。通常は軸先部分の裏側に登録番号と川合玉堂美術館の割印があります。

*2と3は一緒の場合が多いようですが、鑑定書のみの場合もあります

川合修二の例歴は下記のとおりです。記載のとおり川合玉堂の次男で画家でもあります。

******************************

川合修二:1900年(明治33年)~1987年(昭和62年)。岐阜県出身。日本画家の川合玉堂・富子(共に同墓)の次男。兄の川合真一(同墓)は化学者。 1920(T9)帝展初入選。'27~'34(S2~S9)帝展出品。'37より新文展無鑑査出品するなど活動した。作品に『湖畔』などがある。 玉堂作品『多摩の草屋』や俳句・和歌などの本の監修も行った。晩年は陶芸家として作品を残している。

******************************

川合玉堂の所定鑑定人ですが、あまりの贋作の多さに自ら鑑定の仕組みを作ったようです。それは玉堂美術館による登録制です。横山大観も同じような仕組みがあり、同じように横山大観記念館に登録された作品には軸に登録番号と割印が押印されています。

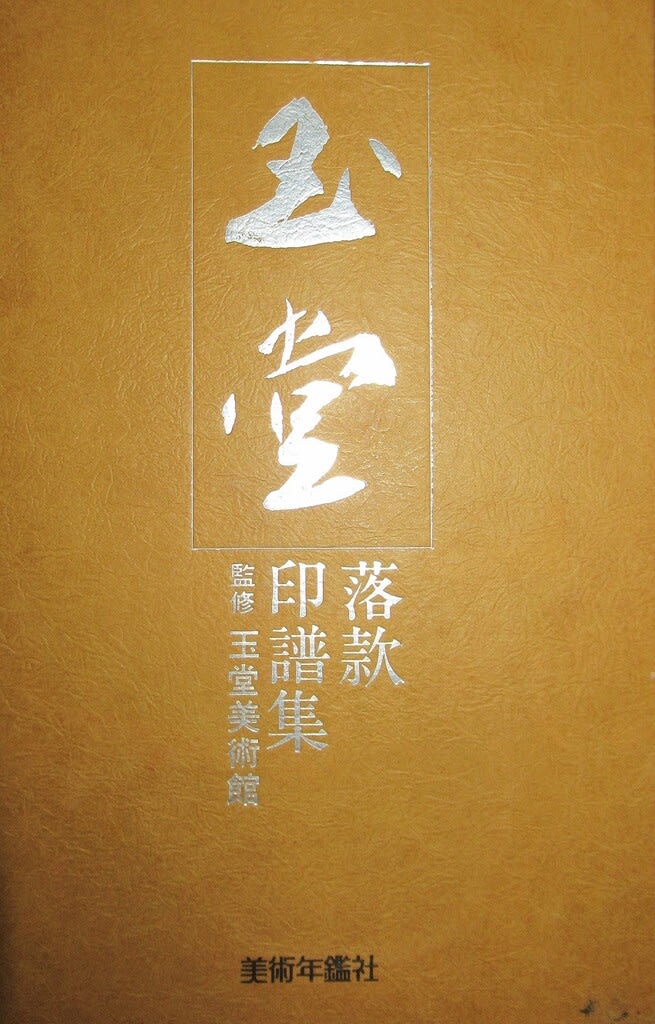

上記の小冊子は川合玉堂のファンなら必携のものですね。

******************************

鑑定がなくてもおおむね川合玉堂クラスの画家の作品はある程度の鑑識眼があると一目で解るとされますが、売買には上記の3種の鑑定があるのとないのでは取引されるお値段はずいぶんと違うようです。

内箱に引き出しようの皮のものが付いていますが、意外にこの細工のしてある作品に贋作は見当たりません。確率の問題なのでしょうが、贋作作りはここまで面倒なことはしないのでしょう。箱と中身を入れ替えた贋作はその限りではないのですが・・。

下記の写真が箱書、箱書裏の落款と印章、作品中の落款と印章です。

印章は資料中では下記の印影があります。

資料にある落款や印影はだいたいが各種にひとつですが、実際には作品中に押印された多くのものと比較する必要があります。

数少ない資料や美術館の資料や作品を見ただけではまったく役に立ちませんね。印影は通常は時間経過でちょっとずつ違うものですし、落款も同様です。

ただ描かれたのは最晩年の作と推定されます。これは玉堂の落款の書体の変遷から判断できます。印章の擦れなども考慮すると昭和25年頃から昭和30年頃かな・・・??

*ともかく実物を自ら購入しないと印章の大きさや落款の変遷などは資料ではなかなかわかりませんね。

素人では難しい判断領域ですので、お金のある方は信頼のおける入手先から見合った金額で購入すればいいことです。ただし蒐集の基本は金銭の有無もありますがよく学ぶことのなのでしょう。良き作品の蒐集への道のりは長く、さらにお金の使い道は難しい。