畑から採れてからピーナッツとして食べられるまで非常に手間のかかる落花生ですが、最後の煎る段階から選別の段階まできました。息子は採れた当初から手伝っています・・、というより邪魔しています

息子が友達に家で見たショベルカーが欲しいと言い出しました。なんやかんやは買ってやらない方針ですが、ものづくりのものはかってやらないと思い、「桃太郎」の人形は誕生祝として、今回はクリスマスプレゼントでショベルカー(バックホー)とダンプカーのセットを買い与えました。

なにやら出来上がったピーナッツで祖父を相手に遊び始めました。動作はいたって簡単なおもちゃ。壊れなくていい・・。

ということで週末はミニクリスマス・・・。

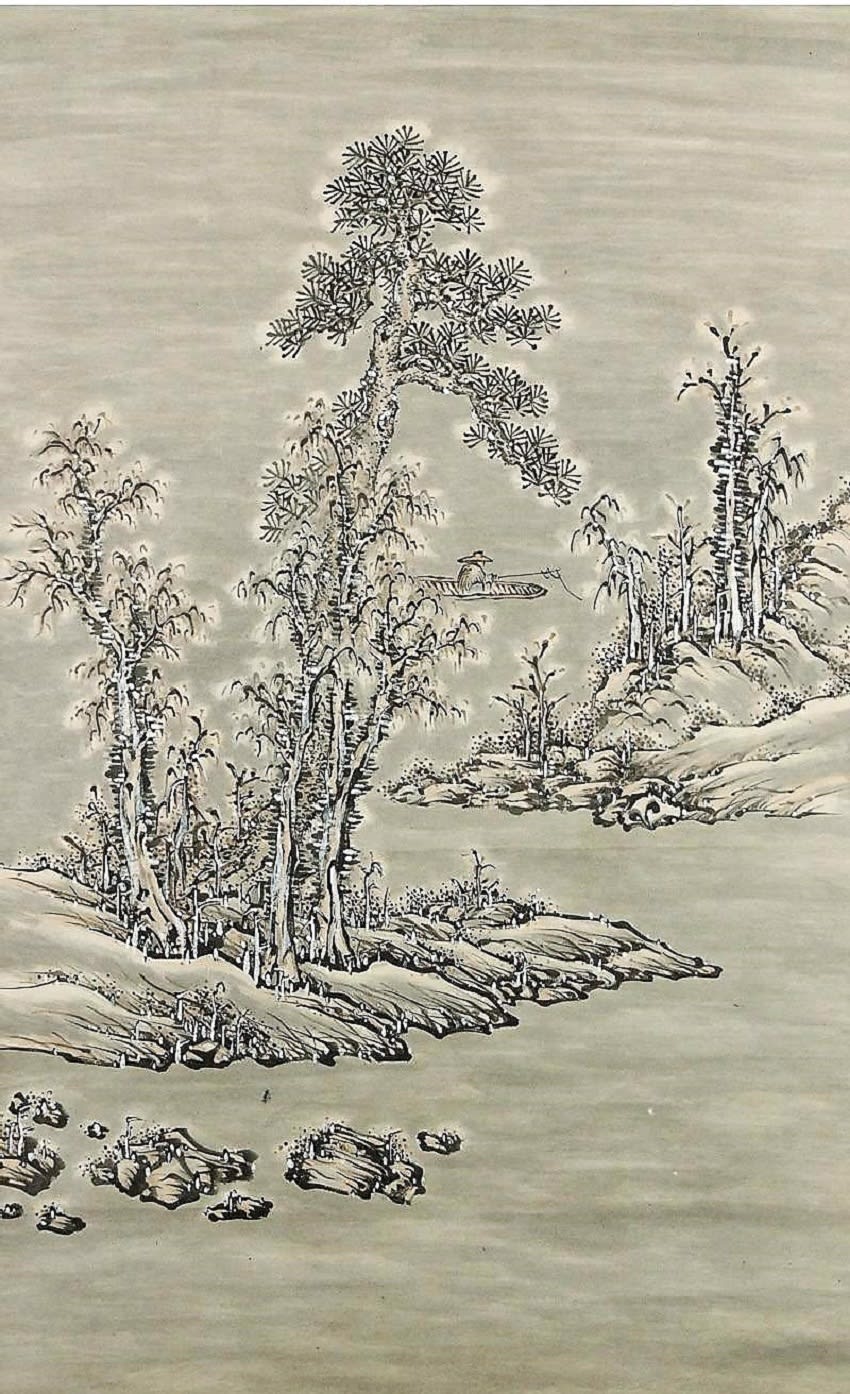

さて本日は本ブログでも真贋が課題となっている釧雲泉の作品について考察してみました。というのは別の作品で紹介しました「寒江獨釣」という作品がまた見つかりましたので、その作品を中心に考察します。

冒頭の写真がその二つの作品を並べてみた写真です。右が以前に紹介した作品で「寒江獨釣 その1」と仮題にしております。左が今回見つかった「寒江獨釣 その2」の作品です。

贋作考 寒江獨釣 その2 伝釧雲泉筆

水墨淡彩紙本軸装 軸先 合箱

全体サイズ:縦1870*横565 画サイズ:縦1190*横420

賛には「寒江獨釣 戊辰薔薇月作□ 四幀為贈 博堂仁兄清鑒 釧就 押印」とあり、文化5年(1808年)の作と推察されます。印章は「釧就之印」の白文朱方印と「仲孚」の朱文白方印が押印されています。

落款・印章は真作の作品に近似した印章が押印されています。あくまでも「近似」ですので、今回の作品は「贋作考」の紹介します。

本作品を紹介するにあたっては、同じ図柄の作品がいくつかありますので、その幾つかの作品を比較してみる必要があります。

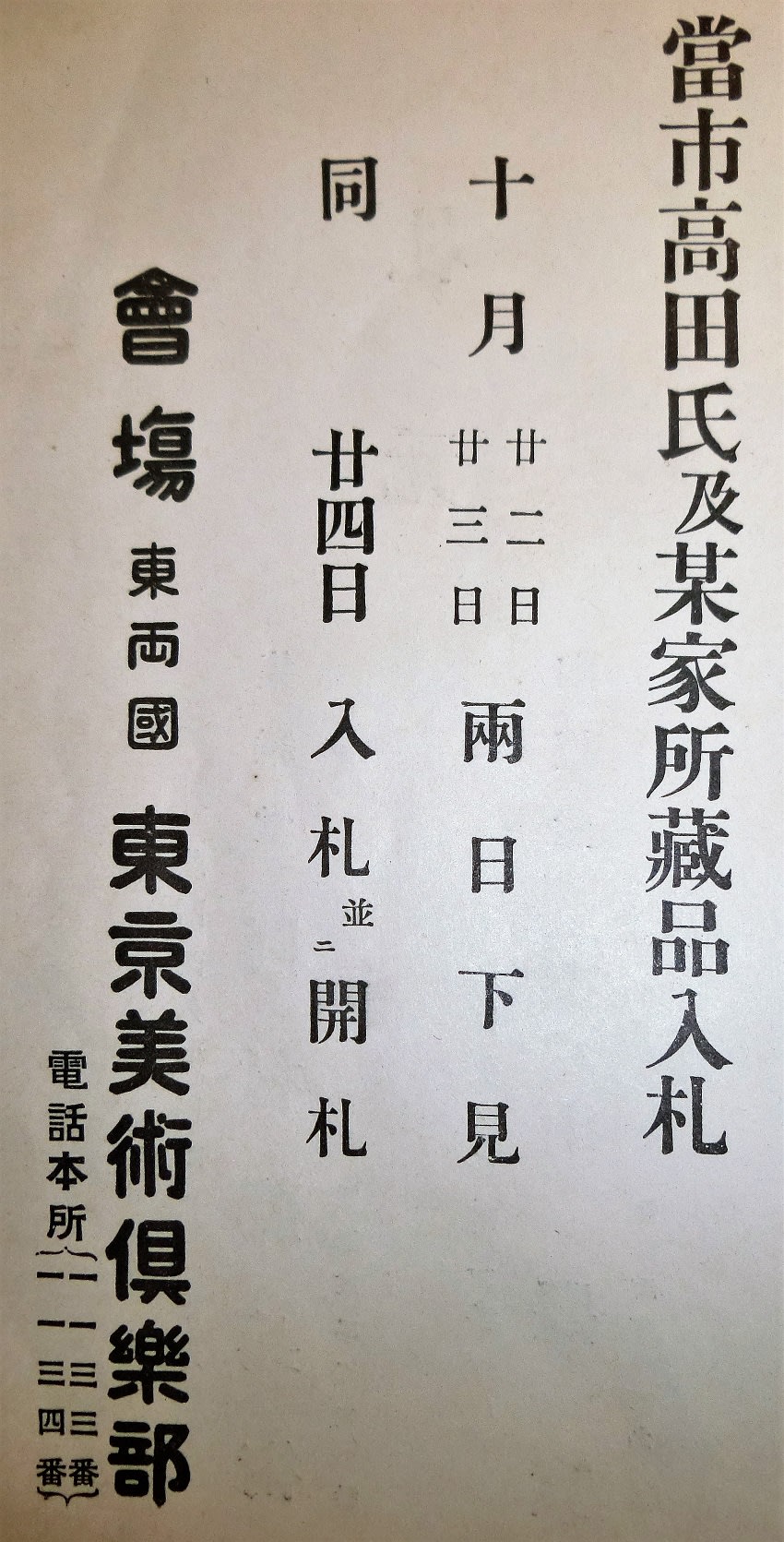

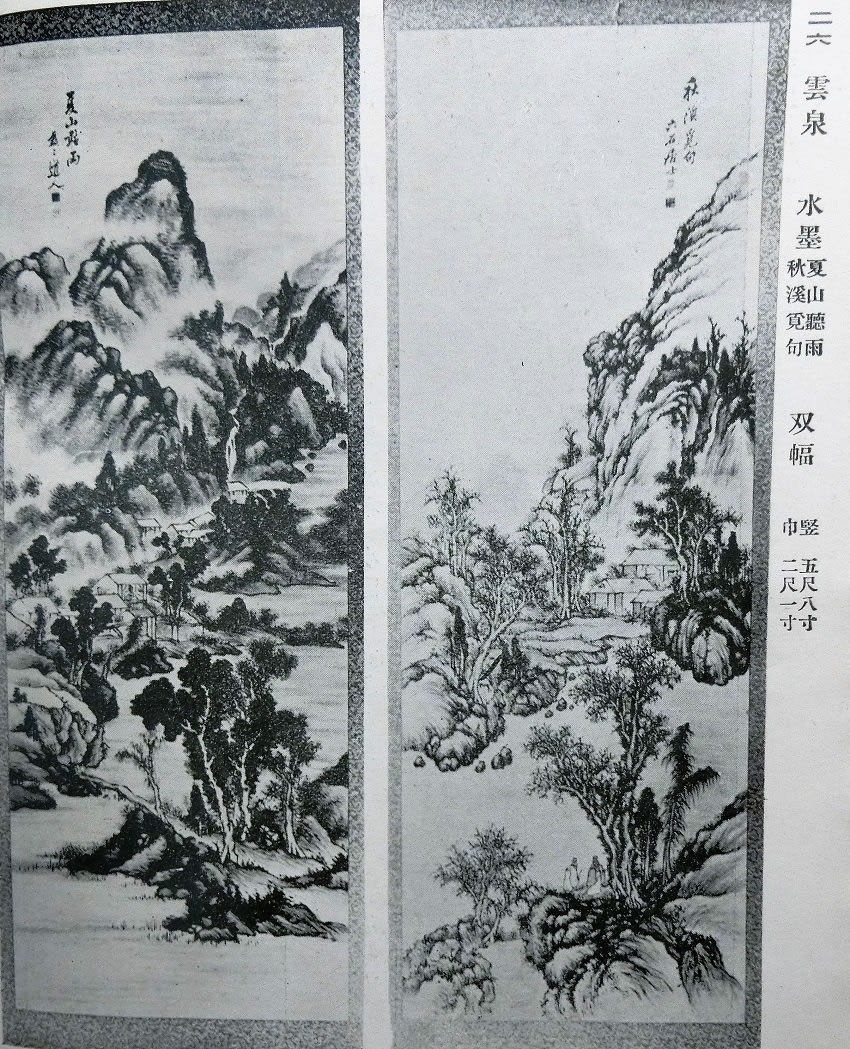

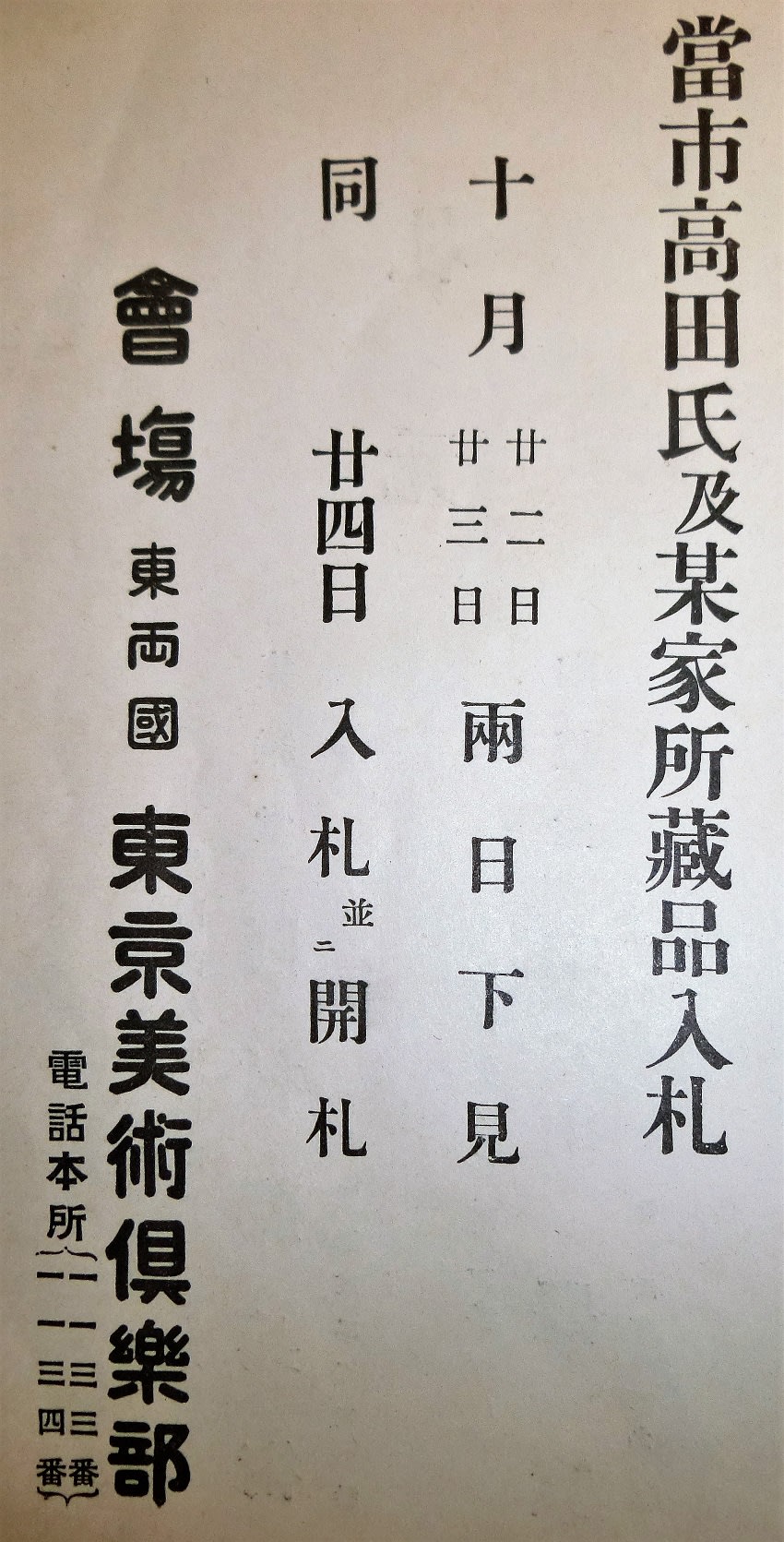

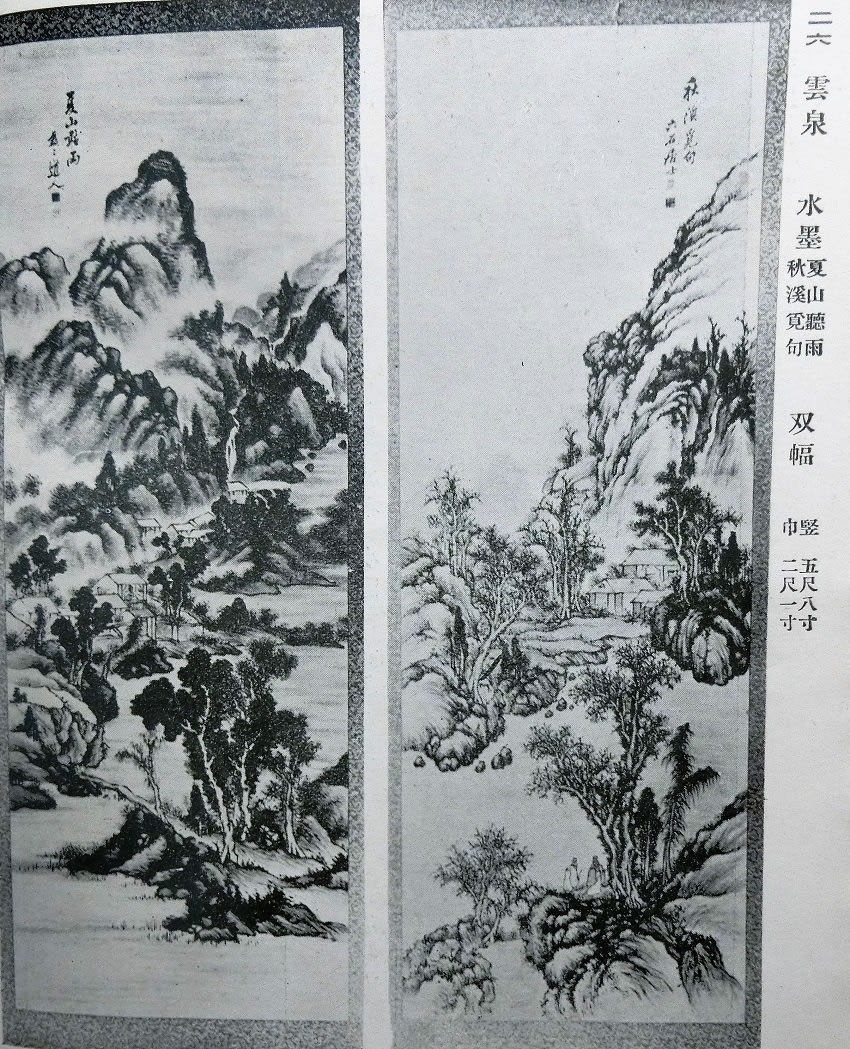

まずは大正7年10月に開催された東京美術倶楽部主宰の「高田氏及び某家所蔵品入札作品」に掲載されている「作品NO42 春冬山水図のうち冬図」です。

サイズは「寒江獨釣 その2」に近い大きさです。

同一作品? 「作品NO42 春冬山水図のうち冬図」は写真が鮮明でないので小作品の厳密な比較は難しいのですが、同一作品とは違うのではないかと判断しております。

賛には不鮮明ながらほぼ同じ内容が記されているように推察されます。書体も思わず唸るほど近似しています。

「寒江獨釣 その2」の作品の出来は下記のとおりです。

読者の方からコメントをいただいたように、この双幅、もしくはこの作品を含む四幅の作品には複数の作品が存在していると判断してよさそうに思います。コメントによりますと、その後、同題の作品は「某子爵家」が売りに出したという昭和3年の目録があるそうで、またその後、昭和8年に「渡邉家」の売立目録に、この作品を含む4幅対が掲載されているとのことです。

「四幀為贈」と賛にあることが、その根拠になり得ると推察されますが・・・。ただしこの目録の作品の真贋も含めて、また模写という可能性も考える必要があります。

もうひとつの同じ構図の作品「寒江獨釣 その1」は当方の所蔵作品です。現在は「真作とは断定できず」の作品に分類しています。

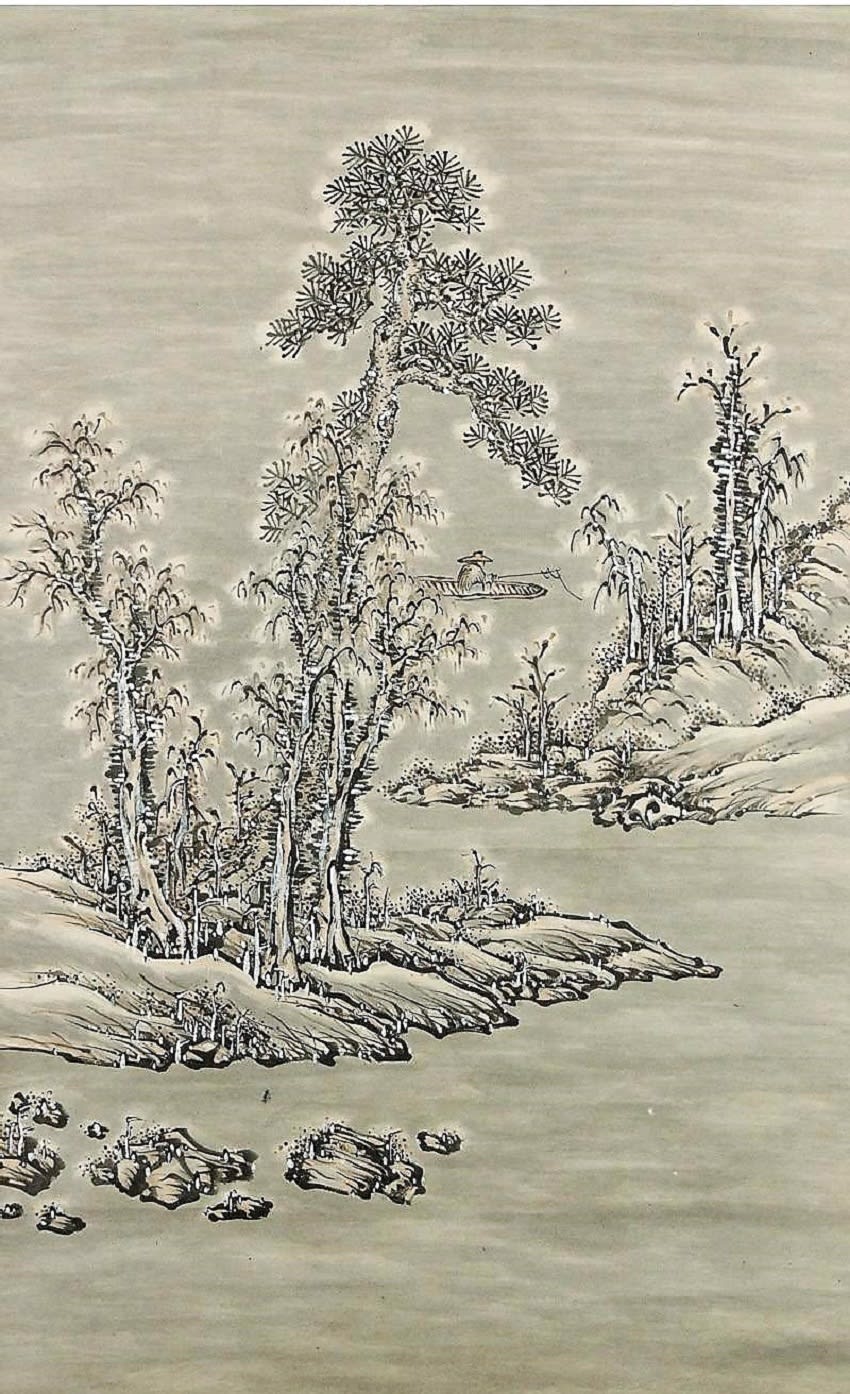

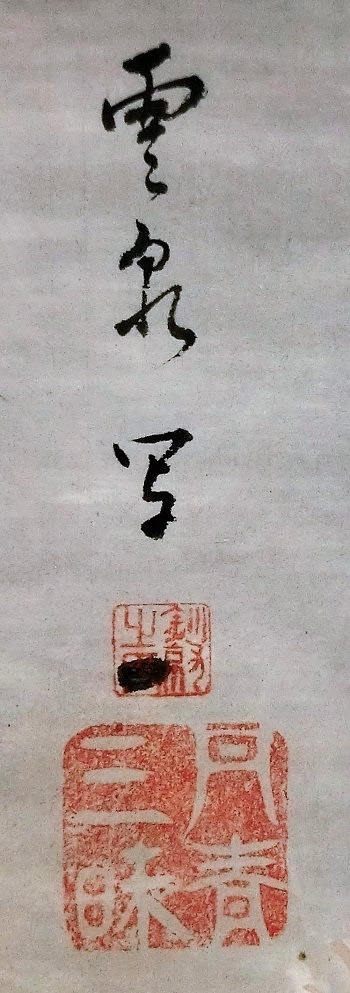

寒江獨釣 その1 伝釧雲泉筆

水墨淡彩紙本緞子軸装 軸先鹿角 合箱二重箱

全体サイズ:縦2050*横740 画サイズ:縦1500*横608

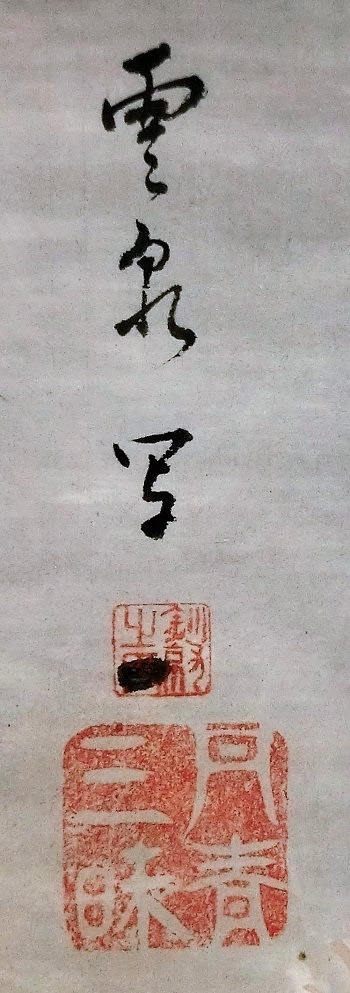

落款は「雲泉写」とあるのみです。印章は「釧就之印」の白方印と「丹青三昧(絵画の道一筋であるとう)」朱方印です。

目録の作品や「寒江獨釣 その1」の二つの作品よりも少し小さい大きさですし、落款からは目録の作品や「寒江獨釣 その2」よりも前の作品と思われます。

こちらの作品のほうが真作の可能性が高いと思われますが、いまだに「真作とは断定できず」の分類です。

高値での売買がされていた釧雲泉の作品ですので、模写(贋作)と判断するか、贋作というよりも、「保存用(飾るため)や学習用に臨写された作品と判断するのか、さらには複数描かれた真作とするのか、それは当方の蒐集品のうちは当方の判断です。

さらにもうひとつの違う構図の作品(四幅のつちの一幅と思われる作品)を紹介しなくてはなりません。こちらも当方の所蔵している作品です。こちらも「真作とは断定できず」の分類です。

秋渓覚句 伝釧雲泉筆

紙本水墨軸装 軸先木製

全体サイズ:縦2100*横700 画サイズ:縦1736*横616

冒頭に「寒江獨釣」は双幅と書きましたが、実際は前述のように四幅対(春夏秋冬)である可能性が高く「秋渓覚句」はその秋の幅かもしれません。「寒江獨釣 その2」と同じ大正七年十月の當市高田氏及某家所蔵入札目録(東京美術倶楽部開催)には作品NO26として水墨双幅として掲載されています。

この作品は図柄、大きさから上記の「高田氏及び某家所蔵品入札作品」の「作品NO26 山水図双幅」と同一作品の可能性が高い作品です。

印章が微妙に違うとか、模写であるとの見解もあり、贋作と決め付ける方もおられるでしょう。当方ではこれらの作品は「真作とは断定できず」に分類しますが、「保管しておく価値のある作品」と最終的に判断しております。並みの趣味人ではこの斟酌度合いが難しい

この「寒江獨釣 その2」と「秋渓覚句」のニ幅は大きさがほぼ同じ、真贋度も同じ、秋冬の双幅として寛容度を広く持ち、鑑賞するのも悪くはない。こういうことができるのは骨董を生業としない、しかし骨董を愛する趣味人だからできることだと思います。真贋の森で僅かながらひとつの指針を見つけ出したように思います。

ピーナツでも選別する際に売り物なら厳密にしますが、生業としないなら食べると美味しい形の悪いものは残して自ら食べますよね。

(注意)釧雲泉に限らず、南画の世界は真贋魑魅魍魎たる作品群の巣窟です。著名な画家に限らず当方でも菅井梅関、桑山玉洲といういわゆるマニアックな画家においても数多く贋作という判断となり愕然とします。高値ゆえ、模写が多いゆえ贋作が横行したのでしょうから手を出さないほうが無難というのもまた真実のようですが、その真実の壁の向こうに愉しみがあるようです。

息子が友達に家で見たショベルカーが欲しいと言い出しました。なんやかんやは買ってやらない方針ですが、ものづくりのものはかってやらないと思い、「桃太郎」の人形は誕生祝として、今回はクリスマスプレゼントでショベルカー(バックホー)とダンプカーのセットを買い与えました。

なにやら出来上がったピーナッツで祖父を相手に遊び始めました。動作はいたって簡単なおもちゃ。壊れなくていい・・。

ということで週末はミニクリスマス・・・。

さて本日は本ブログでも真贋が課題となっている釧雲泉の作品について考察してみました。というのは別の作品で紹介しました「寒江獨釣」という作品がまた見つかりましたので、その作品を中心に考察します。

冒頭の写真がその二つの作品を並べてみた写真です。右が以前に紹介した作品で「寒江獨釣 その1」と仮題にしております。左が今回見つかった「寒江獨釣 その2」の作品です。

贋作考 寒江獨釣 その2 伝釧雲泉筆

水墨淡彩紙本軸装 軸先 合箱

全体サイズ:縦1870*横565 画サイズ:縦1190*横420

賛には「寒江獨釣 戊辰薔薇月作□ 四幀為贈 博堂仁兄清鑒 釧就 押印」とあり、文化5年(1808年)の作と推察されます。印章は「釧就之印」の白文朱方印と「仲孚」の朱文白方印が押印されています。

落款・印章は真作の作品に近似した印章が押印されています。あくまでも「近似」ですので、今回の作品は「贋作考」の紹介します。

本作品を紹介するにあたっては、同じ図柄の作品がいくつかありますので、その幾つかの作品を比較してみる必要があります。

まずは大正7年10月に開催された東京美術倶楽部主宰の「高田氏及び某家所蔵品入札作品」に掲載されている「作品NO42 春冬山水図のうち冬図」です。

サイズは「寒江獨釣 その2」に近い大きさです。

同一作品? 「作品NO42 春冬山水図のうち冬図」は写真が鮮明でないので小作品の厳密な比較は難しいのですが、同一作品とは違うのではないかと判断しております。

賛には不鮮明ながらほぼ同じ内容が記されているように推察されます。書体も思わず唸るほど近似しています。

「寒江獨釣 その2」の作品の出来は下記のとおりです。

読者の方からコメントをいただいたように、この双幅、もしくはこの作品を含む四幅の作品には複数の作品が存在していると判断してよさそうに思います。コメントによりますと、その後、同題の作品は「某子爵家」が売りに出したという昭和3年の目録があるそうで、またその後、昭和8年に「渡邉家」の売立目録に、この作品を含む4幅対が掲載されているとのことです。

「四幀為贈」と賛にあることが、その根拠になり得ると推察されますが・・・。ただしこの目録の作品の真贋も含めて、また模写という可能性も考える必要があります。

もうひとつの同じ構図の作品「寒江獨釣 その1」は当方の所蔵作品です。現在は「真作とは断定できず」の作品に分類しています。

寒江獨釣 その1 伝釧雲泉筆

水墨淡彩紙本緞子軸装 軸先鹿角 合箱二重箱

全体サイズ:縦2050*横740 画サイズ:縦1500*横608

落款は「雲泉写」とあるのみです。印章は「釧就之印」の白方印と「丹青三昧(絵画の道一筋であるとう)」朱方印です。

目録の作品や「寒江獨釣 その1」の二つの作品よりも少し小さい大きさですし、落款からは目録の作品や「寒江獨釣 その2」よりも前の作品と思われます。

こちらの作品のほうが真作の可能性が高いと思われますが、いまだに「真作とは断定できず」の分類です。

高値での売買がされていた釧雲泉の作品ですので、模写(贋作)と判断するか、贋作というよりも、「保存用(飾るため)や学習用に臨写された作品と判断するのか、さらには複数描かれた真作とするのか、それは当方の蒐集品のうちは当方の判断です。

さらにもうひとつの違う構図の作品(四幅のつちの一幅と思われる作品)を紹介しなくてはなりません。こちらも当方の所蔵している作品です。こちらも「真作とは断定できず」の分類です。

秋渓覚句 伝釧雲泉筆

紙本水墨軸装 軸先木製

全体サイズ:縦2100*横700 画サイズ:縦1736*横616

冒頭に「寒江獨釣」は双幅と書きましたが、実際は前述のように四幅対(春夏秋冬)である可能性が高く「秋渓覚句」はその秋の幅かもしれません。「寒江獨釣 その2」と同じ大正七年十月の當市高田氏及某家所蔵入札目録(東京美術倶楽部開催)には作品NO26として水墨双幅として掲載されています。

この作品は図柄、大きさから上記の「高田氏及び某家所蔵品入札作品」の「作品NO26 山水図双幅」と同一作品の可能性が高い作品です。

印章が微妙に違うとか、模写であるとの見解もあり、贋作と決め付ける方もおられるでしょう。当方ではこれらの作品は「真作とは断定できず」に分類しますが、「保管しておく価値のある作品」と最終的に判断しております。並みの趣味人ではこの斟酌度合いが難しい

この「寒江獨釣 その2」と「秋渓覚句」のニ幅は大きさがほぼ同じ、真贋度も同じ、秋冬の双幅として寛容度を広く持ち、鑑賞するのも悪くはない。こういうことができるのは骨董を生業としない、しかし骨董を愛する趣味人だからできることだと思います。真贋の森で僅かながらひとつの指針を見つけ出したように思います。

ピーナツでも選別する際に売り物なら厳密にしますが、生業としないなら食べると美味しい形の悪いものは残して自ら食べますよね。

(注意)釧雲泉に限らず、南画の世界は真贋魑魅魍魎たる作品群の巣窟です。著名な画家に限らず当方でも菅井梅関、桑山玉洲といういわゆるマニアックな画家においても数多く贋作という判断となり愕然とします。高値ゆえ、模写が多いゆえ贋作が横行したのでしょうから手を出さないほうが無難というのもまた真実のようですが、その真実の壁の向こうに愉しみがあるようです。