休日には雨で収穫できなかったこともあり、畑のブルーベリーがたくさん収穫時期を迎え、親戚の方々もお誘いして収穫しました。

ブルーベリーは房ごと収穫するのではなく、一個ずつ収穫するので非常に手間のかかる仕事です。

お昼は皆で対面にならないようにソーメン・・。

我ら親子はその段取り・・。

家内は食事の準備。こういう時には縁側は便利ですね。

食うのは人一倍・・。庭を眺めての労働の後の食事は美味しいものです。

庭の眺めを愉しみながら。

作品を整理している中に、当然蒐集して間もない頃に購入した作品があります。その中には幸野楳嶺の3作品がありましたので改めの紹介します。

幸野楳嶺の画歴は下記のとおりです。

**********************************************

幸野楳嶺は弘化元年生まれ、明治28年没(1884年~1895年)。享年52歳。円山四条派日本画家。京都の生まれ。本名は安田、幼名角次郎、名は直豊。字は思順。楳嶺・鶯夢・長安堂と号しています。初め中島来章に円山四条派を学び、後に塩川文鱗に山水画を学びました。

幕末維新の際は極貧とたたかい、神山鳳陽に漢籍を学び、儒者と交わり、また中西耕石、前田暢堂に南画の法を質す等、専ら研鑚に務め遂に一家を成すに到っています。また、私塾を開き、更に京都青年絵画会を起こし、明治19年には京都私立絵画研究会を組織し、京都画学校の教師となり、後進の指導に力を尽くしています。明治26年帝室技芸員に任ぜられました。門下に竹内栖鳳、菊池芳文、川合玉堂らの秀才がいます。代表作に「帝釈試三獣図」(飯田家蔵)、「秋日田家図」(国立博物館蔵)があります。

**********************************************

ひと作品目は「豊公神影図」です。豊臣秀吉公の図です。

豊公神影図 幸野楳嶺筆 その1

絹本水着色 軸先木製塗 共箱

全体サイズ:縦1810*横420 画サイズ:縦1000*横280

落款には「幸野豊謹冩 押印」とあります。箱書きには「豊公神影」、「明治戌子蒲月題匣於鶯梦軒□ 楳嶺豊 押印」とあり、明治21年(1888年)、楳嶺が44歳の作と推察されます。

織田信長は自らを神として信仰させようとしましたが(異説あり)、秀吉もまた自らを神として祀らせようとしたようです。

秀吉は死に際して、方広寺の大仏の鎮守として新たな八幡として自らを祀るよう遺言しましたが、秀吉の死後、八幡として祀られるという希望はかなえられず、「豊国大明神」という神号で祀られ、豊国社も別に神宮寺を置くこととなっています。

さて幸野楳嶺は画家というよりも教育者として名高く、貢献も大きいとされています。楳嶺自身もそれを自覚していたようで、様々な逸話が残っています。

若い楳嶺がある時、京で外れることがないと評判の観相家に、「俺は日本で一流の画家になることができるか?」と尋ねた。すると、その観相家は「気の毒だが一流の絵師にはなれない。しかし、二流の絵描きにはなる。そして、おまえさんが育てた者の中から天下一流の絵描きが必ず出る。だから弟子を育てなさい」と答えた。それを聞いた楳嶺は「自分が一流の画家となれないのは残念だが、これも天運ならば仕方がない。俺は子弟を教育して天下第一流の者をつくりだしてやろう」と決意したという。後年、弟子たちにこの逸話を話し、「俺はお前たちの踏み台なのだから、遠慮なく俺を踏み台にして、俺よりも偉い者になってくれなくては困る」と言って励ました。

その場その場に応じ適切な指導したエピソードも多い。門人たちが女の話をしていると「その女のどこが美しかったか言ってみろ」「ただ美しいと思うだけでは絵描きになれない。どこが美しいか研究しなければいけない」と諭し、弟子が庭掃除をしていると、「そんな掃き方をしたら、緑青ではムラになるぞ。どこから初めてどう掃くか、最初に目的を決めて順序を目で測ってやれ」と注意した。

火事が起こり、門人が慌てて見に行こうとすると、「写生帳を持ってきたか」「いえ、持ってまいりません」「写生帳を持たずに出てきて何になる。早く持って行ってこい」と説いた。

厳しく徹底的に基礎教育をする代わりに、基礎が出来たら自由にさせていたようである。また、常に門弟たちを引き立たせるようにしていたようでもある。門弟が少し慢心していると絵の批評も痛烈にやるが、やや悲観している者があると拙い絵でも褒めてやり、その匙加減が絶妙だったという。

門下には前述のように竹内栖鳳、川合玉堂らの近代日本画家を代表する画家が巣立っています。

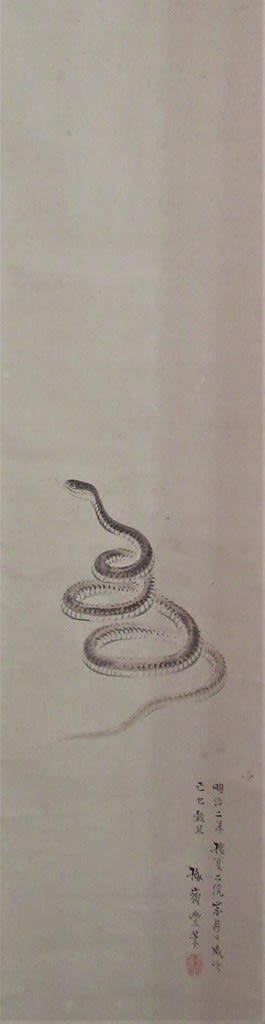

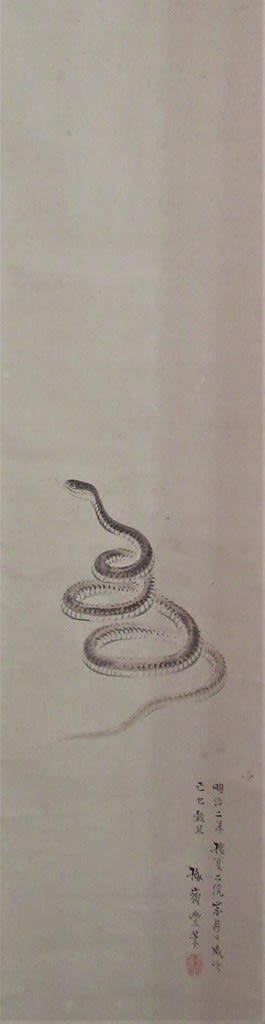

2作品目は小生と息子と干支の「巳図」です。

巳図 幸野楳嶺筆 その2

紙本水墨淡彩 軸先木製 幸野西湖鑑定箱入

全体サイズ:縦1770*横280 画サイズ:縦940*横260

落款には「明治二年 槐夏二浣葉月日咸次 己巳穀旦 梅嶺豊筆 押印」とあり、1869年楳嶺が25歳で塩川文麟に入門する前の中島来章に師事していた頃の作と推察されます。初号の「梅嶺」の落款のある貴重な作品です。

「槐夏」は.槐(えんじゅ)の花の咲く夏という意味でしょう。「二浣」は中浣?で中旬のこと、「葉月」は八月。「日咸次」の意味は不明です。押印は「直豊」、「梅嶺」の累印です。箱書は「大正丁巳(1917年:大正6年)仲秋 西湖幸埜誠第題之 押印」とあります。幸野西湖が36歳頃の箱書のようです。

3作品目は蒐集を始めて間もない頃に入手した作品です。どこで入手したかも忘れていた作品です。

銀杏に黄金虫 幸野楳嶺筆 その3

絹本絹装水墨淡彩箱入

画サイズ:横395*縦1050

本作品は銀杏に木漏れ日が差し、黄金虫が銀杏の木についている。銀杏と黄金虫とは目出度い図柄である。何気ない構図・題材の絵であるが、楳嶺の四条派技術の鋭さが窺える佳作といえよう。

幸野楳嶺と言えば自身の画技よりもまず、竹内栖鳳や都路華香らを指導したという指導者としての一面が注目されていますが、京都画壇に代表される線描の美しさや空間の使い方、気品のある画面構成を創り上げた功績は大きいと言えましょう。

ブルーベリーは房ごと収穫するのではなく、一個ずつ収穫するので非常に手間のかかる仕事です。

お昼は皆で対面にならないようにソーメン・・。

我ら親子はその段取り・・。

家内は食事の準備。こういう時には縁側は便利ですね。

食うのは人一倍・・。庭を眺めての労働の後の食事は美味しいものです。

庭の眺めを愉しみながら。

作品を整理している中に、当然蒐集して間もない頃に購入した作品があります。その中には幸野楳嶺の3作品がありましたので改めの紹介します。

幸野楳嶺の画歴は下記のとおりです。

**********************************************

幸野楳嶺は弘化元年生まれ、明治28年没(1884年~1895年)。享年52歳。円山四条派日本画家。京都の生まれ。本名は安田、幼名角次郎、名は直豊。字は思順。楳嶺・鶯夢・長安堂と号しています。初め中島来章に円山四条派を学び、後に塩川文鱗に山水画を学びました。

幕末維新の際は極貧とたたかい、神山鳳陽に漢籍を学び、儒者と交わり、また中西耕石、前田暢堂に南画の法を質す等、専ら研鑚に務め遂に一家を成すに到っています。また、私塾を開き、更に京都青年絵画会を起こし、明治19年には京都私立絵画研究会を組織し、京都画学校の教師となり、後進の指導に力を尽くしています。明治26年帝室技芸員に任ぜられました。門下に竹内栖鳳、菊池芳文、川合玉堂らの秀才がいます。代表作に「帝釈試三獣図」(飯田家蔵)、「秋日田家図」(国立博物館蔵)があります。

**********************************************

ひと作品目は「豊公神影図」です。豊臣秀吉公の図です。

豊公神影図 幸野楳嶺筆 その1

絹本水着色 軸先木製塗 共箱

全体サイズ:縦1810*横420 画サイズ:縦1000*横280

落款には「幸野豊謹冩 押印」とあります。箱書きには「豊公神影」、「明治戌子蒲月題匣於鶯梦軒□ 楳嶺豊 押印」とあり、明治21年(1888年)、楳嶺が44歳の作と推察されます。

織田信長は自らを神として信仰させようとしましたが(異説あり)、秀吉もまた自らを神として祀らせようとしたようです。

秀吉は死に際して、方広寺の大仏の鎮守として新たな八幡として自らを祀るよう遺言しましたが、秀吉の死後、八幡として祀られるという希望はかなえられず、「豊国大明神」という神号で祀られ、豊国社も別に神宮寺を置くこととなっています。

さて幸野楳嶺は画家というよりも教育者として名高く、貢献も大きいとされています。楳嶺自身もそれを自覚していたようで、様々な逸話が残っています。

若い楳嶺がある時、京で外れることがないと評判の観相家に、「俺は日本で一流の画家になることができるか?」と尋ねた。すると、その観相家は「気の毒だが一流の絵師にはなれない。しかし、二流の絵描きにはなる。そして、おまえさんが育てた者の中から天下一流の絵描きが必ず出る。だから弟子を育てなさい」と答えた。それを聞いた楳嶺は「自分が一流の画家となれないのは残念だが、これも天運ならば仕方がない。俺は子弟を教育して天下第一流の者をつくりだしてやろう」と決意したという。後年、弟子たちにこの逸話を話し、「俺はお前たちの踏み台なのだから、遠慮なく俺を踏み台にして、俺よりも偉い者になってくれなくては困る」と言って励ました。

その場その場に応じ適切な指導したエピソードも多い。門人たちが女の話をしていると「その女のどこが美しかったか言ってみろ」「ただ美しいと思うだけでは絵描きになれない。どこが美しいか研究しなければいけない」と諭し、弟子が庭掃除をしていると、「そんな掃き方をしたら、緑青ではムラになるぞ。どこから初めてどう掃くか、最初に目的を決めて順序を目で測ってやれ」と注意した。

火事が起こり、門人が慌てて見に行こうとすると、「写生帳を持ってきたか」「いえ、持ってまいりません」「写生帳を持たずに出てきて何になる。早く持って行ってこい」と説いた。

厳しく徹底的に基礎教育をする代わりに、基礎が出来たら自由にさせていたようである。また、常に門弟たちを引き立たせるようにしていたようでもある。門弟が少し慢心していると絵の批評も痛烈にやるが、やや悲観している者があると拙い絵でも褒めてやり、その匙加減が絶妙だったという。

門下には前述のように竹内栖鳳、川合玉堂らの近代日本画家を代表する画家が巣立っています。

2作品目は小生と息子と干支の「巳図」です。

巳図 幸野楳嶺筆 その2

紙本水墨淡彩 軸先木製 幸野西湖鑑定箱入

全体サイズ:縦1770*横280 画サイズ:縦940*横260

落款には「明治二年 槐夏二浣葉月日咸次 己巳穀旦 梅嶺豊筆 押印」とあり、1869年楳嶺が25歳で塩川文麟に入門する前の中島来章に師事していた頃の作と推察されます。初号の「梅嶺」の落款のある貴重な作品です。

「槐夏」は.槐(えんじゅ)の花の咲く夏という意味でしょう。「二浣」は中浣?で中旬のこと、「葉月」は八月。「日咸次」の意味は不明です。押印は「直豊」、「梅嶺」の累印です。箱書は「大正丁巳(1917年:大正6年)仲秋 西湖幸埜誠第題之 押印」とあります。幸野西湖が36歳頃の箱書のようです。

3作品目は蒐集を始めて間もない頃に入手した作品です。どこで入手したかも忘れていた作品です。

銀杏に黄金虫 幸野楳嶺筆 その3

絹本絹装水墨淡彩箱入

画サイズ:横395*縦1050

本作品は銀杏に木漏れ日が差し、黄金虫が銀杏の木についている。銀杏と黄金虫とは目出度い図柄である。何気ない構図・題材の絵であるが、楳嶺の四条派技術の鋭さが窺える佳作といえよう。

幸野楳嶺と言えば自身の画技よりもまず、竹内栖鳳や都路華香らを指導したという指導者としての一面が注目されていますが、京都画壇に代表される線描の美しさや空間の使い方、気品のある画面構成を創り上げた功績は大きいと言えましょう。