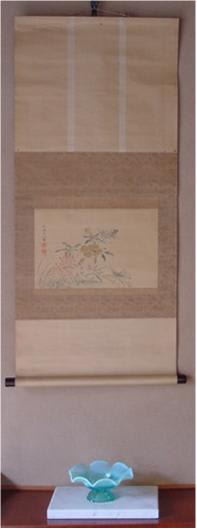

秋虫図 中林竹洞筆

絹本着色絹装軸箱入 画サイズ:縦230*横358

虫の音が聞こえる今日この頃

どこで入手したかも不明ですが、山本梅逸と縁の深い画家の絵です。

どこかきりっとした感じを受ける絵です。

山本梅逸と中林竹洞は武士ですが、武士ゆえの厳しさのある絵を描きますが、反面、洒脱さが欠けているといえます。何ものにもとらわれない自由さが絵を固くしています。

これが南画、文人画を廃らせた本当の原因と言われています

竹洞は晩年には、京都西陣の織工に命じて自ら好む絵絹を織らせ、これを竹洞裂と呼んでいる。この絵絹は独自のもので、目が粗く、光沢があり、竹洞はその絵絹に上品に色彩画を描いた。この絵絹が真贋の大きなポイントとなる。

本作品はその条件を備えているが、贋作が多い画家のひとりであり、真贋の判断には慎重を期さなければならない。

落款はほぼ真作と同一である。下写真の左が本作の落款、左から3番目が文献参考落款。

印章は「成晶之印」の朱方印と「竹洞山人」の白方印が押印されている。

下写真の左から2番目。

詳細な部分の印章が一致していないようにみえるが、贋作というのも早計である。作品としては品があり、真作と判断してよい。

中林竹洞:安永7年生まれ、嘉永6年没(1778年~1853年)、享年78歳。

名は成晶、字は竹洞、東山隠士、沖澹。名古屋の医者の子で、同地の山田宮常や神谷天遊に画を学び、27歳で京都に上り、南画を研究して、山水画に長ずる。

「竹洞画論」、「画道金剛杆」などの画論の書を著し、博学でもあった。

兄弟弟子であった山本梅逸とともに、名古屋の二大南画家と称された。

子の竹渓を梅逸に預け弟子とし、精緻な写生的技法に優れた画家として大成し名をなした。

竹洞は中国の元、明の技法を究め、さらに京都にて諸派の画を研究した。南宋画的な絵よりも、色彩画の上品な味わいのある絵が竹洞の真骨頂といえる。

竹洞の作品は特に印象が強いわけではなく、画家としてそれほどの注目を集めていないのが現状である。しかし竹洞は『芥子園画伝』や『佩文斎書画譜』などの画論に精通していたのに加え、中国絵画を多く臨模して作画に活かしたことで、当時日本文人画の第一人者と称された画家であった。

日本の文人画家を論じる竹洞に注目すべきであるが、伝存作品、著作ともに多く、比較的容易にその精神に触れることができ、十九世紀の文人画を理解するためには最も適当な画家である。そして何よりも真理を探求し、軽佻浮薄に流れない竹洞のストイックな生き方は共感をよぶ。

絹本着色絹装軸箱入 画サイズ:縦230*横358

虫の音が聞こえる今日この頃

どこで入手したかも不明ですが、山本梅逸と縁の深い画家の絵です。

どこかきりっとした感じを受ける絵です。

山本梅逸と中林竹洞は武士ですが、武士ゆえの厳しさのある絵を描きますが、反面、洒脱さが欠けているといえます。何ものにもとらわれない自由さが絵を固くしています。

これが南画、文人画を廃らせた本当の原因と言われています

竹洞は晩年には、京都西陣の織工に命じて自ら好む絵絹を織らせ、これを竹洞裂と呼んでいる。この絵絹は独自のもので、目が粗く、光沢があり、竹洞はその絵絹に上品に色彩画を描いた。この絵絹が真贋の大きなポイントとなる。

本作品はその条件を備えているが、贋作が多い画家のひとりであり、真贋の判断には慎重を期さなければならない。

落款はほぼ真作と同一である。下写真の左が本作の落款、左から3番目が文献参考落款。

印章は「成晶之印」の朱方印と「竹洞山人」の白方印が押印されている。

下写真の左から2番目。

詳細な部分の印章が一致していないようにみえるが、贋作というのも早計である。作品としては品があり、真作と判断してよい。

中林竹洞:安永7年生まれ、嘉永6年没(1778年~1853年)、享年78歳。

名は成晶、字は竹洞、東山隠士、沖澹。名古屋の医者の子で、同地の山田宮常や神谷天遊に画を学び、27歳で京都に上り、南画を研究して、山水画に長ずる。

「竹洞画論」、「画道金剛杆」などの画論の書を著し、博学でもあった。

兄弟弟子であった山本梅逸とともに、名古屋の二大南画家と称された。

子の竹渓を梅逸に預け弟子とし、精緻な写生的技法に優れた画家として大成し名をなした。

竹洞は中国の元、明の技法を究め、さらに京都にて諸派の画を研究した。南宋画的な絵よりも、色彩画の上品な味わいのある絵が竹洞の真骨頂といえる。

竹洞の作品は特に印象が強いわけではなく、画家としてそれほどの注目を集めていないのが現状である。しかし竹洞は『芥子園画伝』や『佩文斎書画譜』などの画論に精通していたのに加え、中国絵画を多く臨模して作画に活かしたことで、当時日本文人画の第一人者と称された画家であった。

日本の文人画家を論じる竹洞に注目すべきであるが、伝存作品、著作ともに多く、比較的容易にその精神に触れることができ、十九世紀の文人画を理解するためには最も適当な画家である。そして何よりも真理を探求し、軽佻浮薄に流れない竹洞のストイックな生き方は共感をよぶ。