ブログというのはなかなか難しいもので夜遅くか朝早く寄稿するのですが、あとで見直すと文章になっていないことや同じことを繰り返しになっていたりしていて恥ずかしくなります。作品の整理になるので続けていますが、継続は力なりと言われますが、こちらは力不足を認識するばかり

最近はブログのアクセス件数は200人程度、ずーっと安定しています。社内が多かったのがどうも最近は社外の人が多いようです。この乱文を独断と偏見の乱文を読まれているならもう少し頑張らなくてはいけません

岸駒の絵は結構たくさんあり、あちらこちらで拝見したことがあります。農閑期に行商のようにして掛け軸を裕福そうな家を訪ねて回り売りに歩いたようです。農閑期は農家も暇だったので売りに来た人を相手にしてくらたようです。当然、その中にはまがい物もたくさんあったようで、悪い売り手に当たるとその家は贋作ばかりの所蔵が増えたと聞いています。

岸駒の作品を知ったのは亡くなった家内の家の掛け軸をリンゴ台風のあとに整理したときで三幅一対の吉祥図でした。その後虎の絵を入手したりしましたが、あまり好きではなく買い求めたりはしませんでした。

虎の絵も着色した絵は好きですが、水墨画はあまり良いとは思えませんでした。着色した虎の絵は先日の思文閣にも掲載されていました。

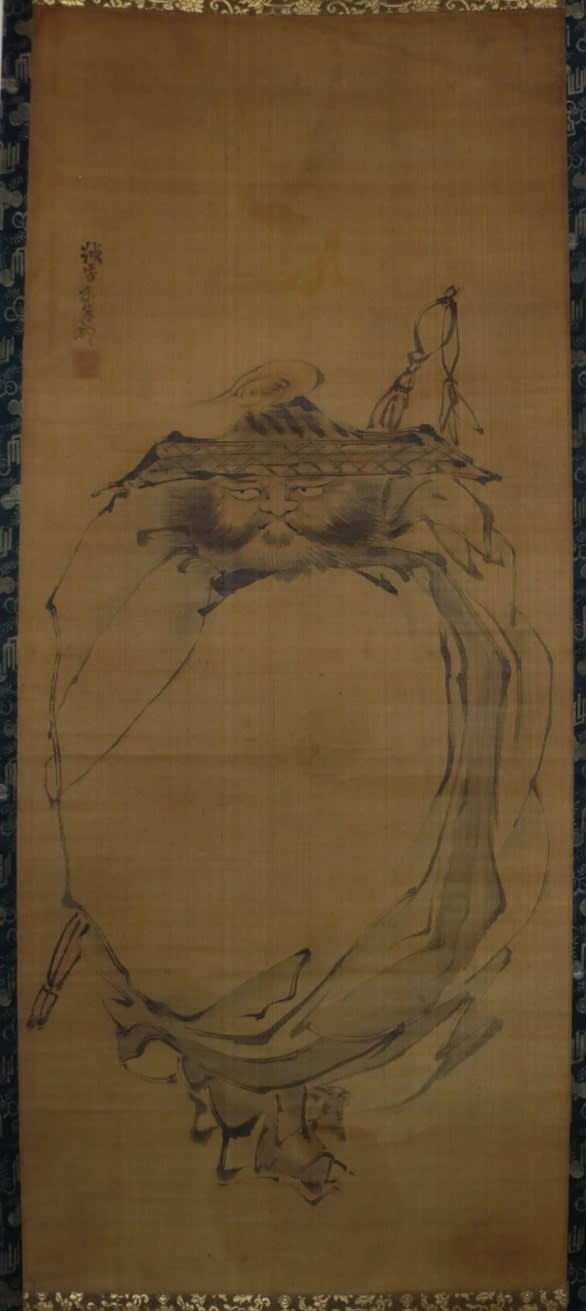

今回の作品は鐘馗様の絵でなかなか面白い作品です。鐘馗様の絵は本ブログでも何度かとりあげました。源内焼でも掲載したこたがあります。

鍾馗図 佐伯岸駒筆

絹本水墨 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1740*横435 画サイズ:縦920*横385

大きなおなかに恐いようなユーモラスな図です。このような鐘馗図は観たことがありません。

岸駒:生年: 宝暦6.3.15 (1756.4.14)~没年: 天保9.12.5 (1839.1.19)。江戸中・後期の画家。岸は姓,駒は名であるが,通常「がんく」と音読みにする。字は賁然,号は華陽,同功館。加賀国(石川県)金沢に生まれる。紺屋に奉公し,加賀染の仕事に従事,貧しかったため商家の看板をみて字を覚え,絵も独習したという。安永9(1780)年京都へ上り,本格的な絵画活動を始め,明清画,南蘋派,円山派などの画風を手当たりしだいに独学で学び,自己の画風を築いた。岸派を形成して多数の門人を教育した。子の岸岱,河村文鳳,『画乗要略』を著した白井華陽,明治になって活躍した岸竹堂などが知られている。円山応挙亡きあとは呉春と人気を二分したが,自己顕示欲の強さは人々の顰蹙を買ったといわれている。特に画料の高いことは有名で,寺院の天井画を描いた折,「竜の画は岸か寄進かしらねども二百両とは高い天井」と狂歌ではやされた。また巧みに自分を売り込む術にたけ,初めて京に上ったとき,蘭斎と号したが,当時大坂では森蘭斎が活躍しており,岸駒はデビューするための方便として同じ号を名乗ったとする説もある。

天保7(1836)年には従五位越前守にまで上った。虎を得意とした。晩年みずから7歳を加算したため,90歳説もある。京都寺町今出川の本願寺に葬られた。

落款に越前守とあることから1836年以降の作品であることがうかがえます。

最近はブログのアクセス件数は200人程度、ずーっと安定しています。社内が多かったのがどうも最近は社外の人が多いようです。この乱文を独断と偏見の乱文を読まれているならもう少し頑張らなくてはいけません

岸駒の絵は結構たくさんあり、あちらこちらで拝見したことがあります。農閑期に行商のようにして掛け軸を裕福そうな家を訪ねて回り売りに歩いたようです。農閑期は農家も暇だったので売りに来た人を相手にしてくらたようです。当然、その中にはまがい物もたくさんあったようで、悪い売り手に当たるとその家は贋作ばかりの所蔵が増えたと聞いています。

岸駒の作品を知ったのは亡くなった家内の家の掛け軸をリンゴ台風のあとに整理したときで三幅一対の吉祥図でした。その後虎の絵を入手したりしましたが、あまり好きではなく買い求めたりはしませんでした。

虎の絵も着色した絵は好きですが、水墨画はあまり良いとは思えませんでした。着色した虎の絵は先日の思文閣にも掲載されていました。

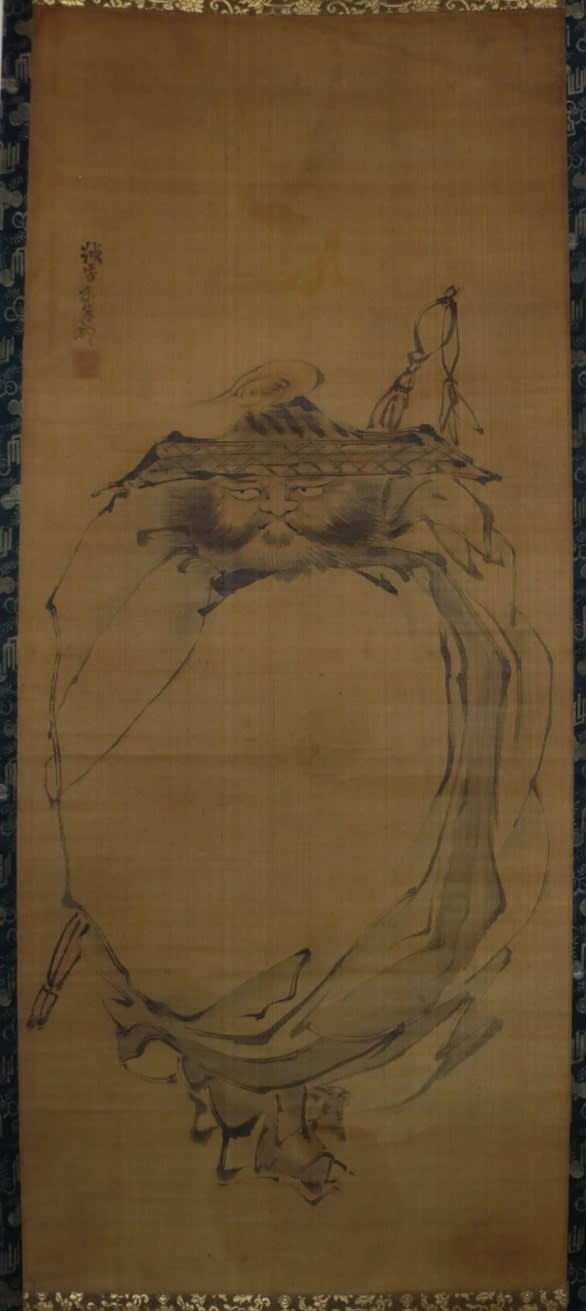

今回の作品は鐘馗様の絵でなかなか面白い作品です。鐘馗様の絵は本ブログでも何度かとりあげました。源内焼でも掲載したこたがあります。

鍾馗図 佐伯岸駒筆

絹本水墨 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1740*横435 画サイズ:縦920*横385

大きなおなかに恐いようなユーモラスな図です。このような鐘馗図は観たことがありません。

岸駒:生年: 宝暦6.3.15 (1756.4.14)~没年: 天保9.12.5 (1839.1.19)。江戸中・後期の画家。岸は姓,駒は名であるが,通常「がんく」と音読みにする。字は賁然,号は華陽,同功館。加賀国(石川県)金沢に生まれる。紺屋に奉公し,加賀染の仕事に従事,貧しかったため商家の看板をみて字を覚え,絵も独習したという。安永9(1780)年京都へ上り,本格的な絵画活動を始め,明清画,南蘋派,円山派などの画風を手当たりしだいに独学で学び,自己の画風を築いた。岸派を形成して多数の門人を教育した。子の岸岱,河村文鳳,『画乗要略』を著した白井華陽,明治になって活躍した岸竹堂などが知られている。円山応挙亡きあとは呉春と人気を二分したが,自己顕示欲の強さは人々の顰蹙を買ったといわれている。特に画料の高いことは有名で,寺院の天井画を描いた折,「竜の画は岸か寄進かしらねども二百両とは高い天井」と狂歌ではやされた。また巧みに自分を売り込む術にたけ,初めて京に上ったとき,蘭斎と号したが,当時大坂では森蘭斎が活躍しており,岸駒はデビューするための方便として同じ号を名乗ったとする説もある。

天保7(1836)年には従五位越前守にまで上った。虎を得意とした。晩年みずから7歳を加算したため,90歳説もある。京都寺町今出川の本願寺に葬られた。

落款に越前守とあることから1836年以降の作品であることがうかがえます。