大好きなクラシック音楽、本、美味しいお店、旅行などの記録です。

休日はソファの上でリラックス!

神代植物公園/ダリア①

梅雨明けの今日、調布市にある「神代植物公園」に行ってきました。5月に行った知人からバラがものすごく綺麗だと聞いていました。

もうシーズンの終わり、刺すような日差しに屋外のバラはかなりヨタッていましたが、この公園のメインとなるバラ園には本当に沢山のバラが植えられていました。シーズン始めのダリア、温室の中の花も含めて写真でご紹介します。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

アルノルト・シェーンベルク・トリオ「モーツァルト&シェーンベルク」

今日は池袋の東京芸術劇場に新交響楽団の演奏会を聴きにいきました。矢代秋雄の「交響曲」とラヴェルの「ダフニスとクロエ全曲」というプログラムでした。相変わらずの高レベルの演奏を満喫しました。新交響楽団は弦、木管、金管どれも音がいいです。飯守泰次郎氏の指揮も安定していてかつ劇的なメリハリのきいたものでよかったです。

池袋には滅多に行くことがないのでいつもは有名ラーメン店で一杯食べて帰るのですが、今日は暑いので止めておきました。メトロポリタンプラザのHMVを覗きましたが特に買いたいものはありませんでした。

クラシック専門雑誌の特集で来年1月がモーツァルトの生誕250年でメモリアルイヤーだと知りました。そこで、自分が一番好きなモーツァルトのディスクは何だろうかと考えながら家路につきました。

勿論、1枚なんて選べません。このブログでご紹介したピアノ協奏曲、コシ・ファン・トゥッテ以外にも大好きなディスクはゴマンとあります。カラヤンのドン・ジョバンニ、ベームの交響曲第29番、ワルターのリンツ、プラハ、ピリスのピアノソナタ、ムーティ、カラヤンのアヴェ・ヴェルヌ・コルプス、ブレインのホルン協奏曲、ハイティンクの魔笛などなどなど。大好きというより、モーツァルトを聴くことは生きている喜びの一つです。

ナンバー1を選べないので、紹介されることの少ない作品から渋い名盤を1枚ピックアップすることにしました。

クラシックのいろんなジャンルの音楽を聴いてきましたが、いまだに好きになれないのが室内楽です。なんか気持ち悪いというか、名曲があまりないのも大きいと思います。

その中で、初めて愛聴盤となったのが、このアルノルト・シェーンベルク・トリオのモーツァルトのディベルティメントとシェーンベルクの弦楽三重奏曲が入っているディスクです。

アルノルト・シェーンベルク・トリオは、1993年に当時のベルリンフィルの弦楽のトップ、クスマウル(バイオリン)、クリスト(ビオラ)、ファウスト(チェロ)の3人が結成したトリオです。このトリオが現在も活動しているのかどうか分かりませんが、クリストとファウストは映像を見る限り、今もベルリンフィルに在籍しているようです。

たった3人による演奏ですが、スケールが大きく、モーツァルトらしい愉悦感に溢れた音楽です。モーツァルトっていいなあ、室内楽もいいなあと思えます。アマチュア楽団でバイオリンを弾いている知り合いから、簡単そうでモーツァルトらしさを出すのはとても難しいと聞いたことがあります。その点、この演奏はさすがプロのトップレベルにある演奏者によるものですから、うーんモーツァルトだなあという演奏が聴かれます。併せて収録されているシェーンベルクの弦楽三重奏曲も他の演奏を聴いたことがないので比較しようがないのですがよい演奏だと思います。

モーツァルトイヤーにどのような企画があるのか分かりませんが、以前、渋谷のオーチャードホールで開催されていたモーストリー・モーツァルトは比較的安くて質の良いコンサートばかりで楽しみでした。モーツァルトを気軽に聴かれる機会が多くなることを期待したいです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

我が家のソファ

ブログの名称にも使っている我がボロ家のソファです。畳部屋には似合いません。

家の中に存在する私が選んだ家具類はこのソファとオーディオセットだけです。確か、村上春樹のエッセイか何かでソファの良さは値段に比例するという文章を読んで、結婚の際、ソファだけは自分に選ばせて欲しいと妻に懇願して購入したものです。

いろいろと探して、結局、御徒町のスーパーディスカウンター「多慶屋」の家具館で見つけたものが気に入りました。フランスベッドがイタリアから輸入した27万円のものを15万円で売るというものでした。

実際に納品されると、イタリアでのパッキングがマズかったのだと思いますが、包装具の跡が表面にべったり着いている不良品でした。差し替えをお願いしたのですが、次の商品も同じ。3回目もダメでもう諦めようとしたのですが、念の為、もう一品持ってきたというのでそれを見せてもらったところこれは問題なくそのまま我が家に鎮座することになりました(念の為、補足させていただくと、多慶屋で不良品が届いたということはこれ以外に経験はありません。安さは驚異的ですが不良品を売っているわけではありません。東京一のディスカウンターなので上野近辺に行かれる際は是非一度行かれることをお勧めします)。

お気に入りのソファです。写真だと安っぽく見えますがクッションと硬さが絶妙の革のソファで、もう一生手放せないとすら思っています。寝るのにもちょうどよく、購入時にいろいろと文句を言っていた妻もこのソファが気にいったようで私の帰宅時にはいつも寝そべっています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

レヴァイン/メトロポリタン歌劇場「ワーグナー トリスタンとイゾルデ」

楽しみにしていたクレンペラー/ウィーンフィルの1968年ライブBOXはロンドンのテロの影響で15日から26日頃に発売が延期されたようです。この連休に全て聴くつもりだったので残念です。

だからでもないのですが、本日午後はとあるホームページで勧めてあったタイ式のマッサージに行ってきました。いろいろあるコースの中で一番のお勧めが120分(タイでは標準とのこと)の全身マッサージで9千円というのが魅力でした。これまで60分を超えるマッサージは受けたことがなかったので楽しみに店に向かいました。

とてもよかったです。台湾式の足裏マッサージは好きでたまに会社近くの店に行っていたのですが、タイ式もいいです。始めはマイルドなタッチでツボを圧したり、整体したりと気持ちよくウトウトしたりもするのですが、後半はかなり強い圧し、アクロバティックな整体、ストレッチで刺激的でした。

タイ式というのはもう少しマイルドなイメージがあったのですがこれはタイ女性スタッフによる本格的なもので、ハードな運動を終えたような満足感がありました。30分で勝負なら台湾式の足裏マッサージの刺激の方が上かなと思いますが、こんな気持ちよさが120分(今日は150分くらい)も続くのならタイ式(この店のケースですが)のコストパフォーマンスもかなり高いと思います。癖になりそうです。

クラシック音楽でウトウトするというと、なんといってもワーグナーのオペラです。世界中のワグネリアン(ワーグナーファン、サユリストみたいなもの)が年に一度集うドイツのバイロイト音楽祭でも観客席で熱狂的なファンの皆さんも音楽を聴きながらウトウトしているんだそうです。

2000年11月にアバド指揮ベルリンフィル演奏のザルツブルク・イースター・フェスティバル引越公演「トリスタンとイゾルデ」を上野の東京文化会館で観ました。その時のこと、第1幕では左隣の席の人がずっと寝ていました。頑張ったのですが、私は肝心の第2幕で寝てしまいました。休憩後の第3幕では私の前の席の人が寝ていました。2階の一番後ろの方でしたがS席で5万5千円くらいしたと思います。5万円以上払って、寝に行くとは…。ワーグナーの音楽は陶酔の音楽ですが、一方でとても眠くなる音楽です。クラシック音楽の聴き始めの頃は、モーツアルトやベートーベンなどバリエーションに富む素敵なメロディを好んで聴くので、全て同じ音楽に聞こえるワーグナーやブルックナーを好きになることはないだろうと思うのですが、だんだん、この単調の毒に嵌っていきます。

前置きが長くなりましたが、レヴァイン指揮メトロポリタン歌劇場による「トリスタンとイゾルデ」のライブのDVDです。

トリスタンは大好きなオペラです。しかも名盤に恵まれていてどの演奏もとても水準が高いです。クライバーのスカラ座ライブ、バレンボイム/ベルリンフィル、フルトベングラー/フィルハーモニア、最近出たティーレマン/ウィーンフィルなど。その中でどの演奏をお勧めするか悩みました…と言いたいところですが、あまり悩んでいません。やはりオペラというものはそもそも劇場で見るものなので、頻繁に実演に触れられる人を除いて我々一般愛好家には、見られないCDがDVDを勝るということはないと思います。ただ、以前はまともな映像はバレンボイム/バイロイト音楽祭オケしかなかったので迷ったかもしれませんが、最近、レヴァインとメトのDVDが出ました。

軽いと言われているレヴァインですが、素人の私にはこの演奏が軽いのかどうか分かりません。ただ、十分満足できる演奏水準と映像だと思います。ヘップナー、イーグレンと昔ながらの(?)巨体ですが強力な声量による音楽です。同じく巨体のレヴァインも座っての指揮です。指揮者界では60歳ならまだ中堅のうちかもしれませんが一般的には定年の年齢です。映像もシンプルで、かつ劇的な色彩の演出になっています。特に毒杯を二人が飲むシーン以前は写実的、以降は赤、黄色、青と美しく抽象的なシンプルなライト中心の演出で劇的な切り替えが素晴らしいです。とてもワーグナーの音楽にマッチしています。映像については文章でお伝えすることは出来ないので観ていただきたいとしかいいようがないですが、本当に素晴らしいワーグナーの演奏(DVD)が生み出されたと思います。ニーベルングの指環、ローエングリン、パルジファルにも新時代のDVD決定版が欲しいなあと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ジミー「君のいる場所」

2005年07月16日 / 本

台湾の人気絵本作家ジミーのブレーク作となった絵本です。日本で公開されたかどうか分かりませんが、金城武主演で映画化もされています。

男女が知り合い、恋の始まりの予感があったものの、電話番号を書いた紙を雨に濡らしてしまい連絡が取れなくなる。電話がかかってこないで落ち込む女、また会えないかと探す男、二人の運命は…。他愛無いストーリーですが、絵がとても魅力的で引き込まれます。以前似たような話しを友人から聞いたこともありますし、どこにでもありそうなシチュエーションですが、携帯電話時代の今はもうありえないストーリーなんだと思うと不思議な感じすらします。

ジミーは妻も気に入っていて、いつもは本を買って帰ると「なんで図書館で借りないのよ、勿体ない」と怒りますが、ジミーの絵本は早く読みたがります。

「君のいる場所」に続いて、「君といたとき、いないとき」、「地下鉄」という同じタッチの絵本も出ています。だんだん幻想的な雰囲気が増して、絵の精緻さがより細かくなっていますが、どの作品も切ないストーリーと絵で楽しくも余韻の残るものになっています。後の作品には以前の作品の主人公達が群集シーンのどこかで登場するので、それを探すのも楽しいです。

最新作の「幸せの翼」は、相変わらず魅力的なイラストでよいのですがストーリーのスケールが大きすぎて若干まとまりが悪いような気がしました。それでもジミーの作り出す世界は独特でこれからも新作が楽しみです。まさしく大人のための絵本です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ファインディング・ニモ」

大ヒットしたディズニー映画なので私がご推薦するまでもありません。ここでは、このアニメの舞台となったオーストラリアのグレートバリアリーフについて体験をご報告したいと思います。

「ファインディング・ニモ」はカクレクマノミのニモのお父さんが人間に捕まったニモを探してグレートバリアリーフからシドニーまで移動、冒険する話しです。冒頭にニモや家族が生活しているコミュニティの様子が出て来ますが、ここでのカラフルで美しいサンゴ礁の色彩は誇張ではありません。グレートバリアリーフのサンゴ礁は本当にあの映画の画像のように美しいです。

昨年の夏休みに初めてオーストラリアに行きました。シドニー~ケアンズのオーソドックスなコースで、旅行の最後にケアンズからグレートバリアリーフツアーに参加しました。ケアンズから出発するクルーズツアーは有名なものが4~5あるようで、どれにするか迷いましたが、我々はビーチで寝転んでゆったり過ごすというのが得意ではないのと、時間はかかっても遠くまで行くほうが海が綺麗なような気もしたので、日本人には馴染みの薄い「クイックシルバークルーズ」を選びました。

ケアンズのホテルでピックアップしてくれます。バスに1時間乗っていると、船の出発するポートダグラスに到着します。クルーザーは満杯、日本人、日本語を喋るスタッフもいて声をかけてくれます。1時間半で海上のポントゥーン(基地)に到着です。

シュノーケリング用具は無料で一式レンタルできます。追加でシュノーケリング時に着用する日焼け・怪我防止のためのスーツを借りました(5/3のブログの写真をご参照ください)。海で浮くライフジャケットも借用できるので泳ぎを心配していた妻も問題なく海を楽しめます。

準備を済ましていざ海へ。綺麗な海を進むとすぐにサンゴ礁が群生している海域に着きます。そのサンゴ礁が素晴らしく美しい。7色といえば陳腐ですが、鮮やかな色のサンゴ礁が太陽の光にキラキラ光って本当に綺麗です。この世のものとは思えない夢のような世界です。

海の透明度、魚の美しさは沖縄、サイパンなどでも経験はあったのですが、あそこまで綺麗なサンゴ礁は初めてでした。これまで経験したシュノーケリングでは餌をまかないと魚は集まってこないのですが、ここはサンゴ礁が餌になっていて、何もしないでもそこらじゅうに魚が群れています。魚の種類もこれまで見た中で最も多く、最も美しいものでした。

このポントゥーンの滞在は11:30~14:30の3時間、始めの1時間半を準備とシュノーケリング、昼食を挟んで、最後にもう一度シュノーケリングを楽しんで終了です。それでも我々には十分な滞在時間でした。

暑い季節が来るとあの綺麗なサンゴ礁の海を思い出します。もちろん、もっと綺麗な海も沢山あるでしょうし、スキューバダイビングをされている方から見ると、シュノーケリングなんて海の表面しか知らないということになるのでしょうが、素人でも気軽に海の美しさに触れられます。

もしオーストラリア旅行を計画されている方がいれば是非、グレートバリアリーフにも足を伸ばしていただきたいと思います。生涯忘れられない海に出会うことができます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「紀ノ国屋 白干梅」

食べ物の選択は全て妻に任せていますが、唯一銘柄を指定して買わせてもらっているのが梅干です。いろいろ食べた中で特に気に入ったのが高級スーパー「紀ノ国屋」のオリジナル商品なんでしょうか、「紀州南高 白干梅」というすっぱい梅干です。梅干にはいろいろあり、すっぱさ控えめ、はちみつで甘くしたりで食べ易いものが多いのですが、これは本当にすっっぱい梅干です。原材料は梅と塩だけ。大きくて柔らかくてすっぱい。普通の梅干に思えますがこの普通の梅干が世の中には少ないです。

梅干は疲労回復によいと聞くのでそのせいかもしれませんが、このすっぱい梅干を食べていると疲れが残らないような気がします。この梅干は7個入りで950円ですから、1個135円です。とても高いですが、仕事の疲れをとることを理由に贅沢をさせてもらっています。朝の楽しみの一つです。

今回、「紀州南高 三年 完熟梅」というのも買ってみました。形はこちらの方がよく柔らかいような気もしますが、味の違いはよく分かりませんでした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

カラヤン/ウィーンフィル「ワーグナー・ライブ・イン・ザルツブルグ」

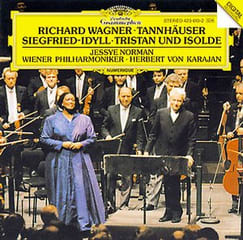

先日、これまで最も聞いた回数の多いCDとして夏川りみの「南風」をご紹介しましたが、これがクラシックとなるとダントツでカラヤン指揮ウィーンフィル演奏の「ワーグナー・ライブ・イン・ザルツブルグ」です。

何百回聴いたか分かりません。厳密にいうと冒頭に入っている「タンホイザー序曲」をです。これはLPからCDに切り替わった頃に購入したCDの1枚だったと思います。当時はオーディオセットではCDプレーヤーを持っていなかったのでCDウォークマンで聴いていました。それでも凄い演奏でした。今聞いても信じられないくらいの壮絶な演奏です。

現在、私が使っているオーディオは、山水のアンプ、CDプレーヤーにイギリス製のスペンドールという小型スピーカーを繋げたものです。おそらく10年以上前に購入して当時買値で15万円くらいのものだったと思います。小さいですが音はとてもよく気に入っています。新宿か秋葉原かどこで買ったのかもう覚えていませんが、この「ワーグナー・ライブ・イン・ザルツブルグ」のCDを持っていって、タンホイザー序曲を大音響で鳴らして聴き比べて決めたのを覚えています。

1987年8月のザルツブルグ音楽祭での演奏ですから、カラヤンが死ぬ2~3年前です。後世に残す録音を意識した当時のカラヤンのライブ演奏は凄いの一言です。

官能的でゾクゾク、ムズムズするような演奏。正直、ヤバイのではないかと思います。それでいて大きく呼吸していてたっぷりした音楽。スケールの大きさ、迫力、陶酔、情熱、この演奏を言葉で言い表すのは難しいです。

以前は、「タンホイザー序曲」ばかりを聴いていましたが、その後、トリスタンとイゾルデの前奏曲と愛の死も併せて聴くようになりました。このCDを聴くまではジェシー・ノーマンの良さは分からなかったのですが、どうして現代のディーバと言われているのかが分かりました。以前は失礼ながらジェシー・ノーマンの声はほら貝のイメージしかなかったのですが、ここでは本当に強くて美しい声を聞かせてくれます。カラヤンとウィーンフィルの好サポートを得て、声という楽器の持つ艶やかさ、迫力が最大限に発揮されています。こちらも陶酔の世界です。

このCDには実写版として「ドキュメント/カラヤン・イン・ザルツブルグ」という記録ビデオがあります。

1987年のザルツブルグ音楽祭におけるカラヤンとウィーンフィルのワーグナーライブやドン・ジョバンニの練習風景、自分の演奏フィルム(ヴェルディのレクイエム)を編集している様子、新人歌手のテスト(今や大物のスミ・ヨー)など多忙な様子が紹介されて、最後に祝祭大劇場でトリスタンとイゾルデの前奏曲と愛の死が演奏されます。当時、カラヤンの音楽界における立場は絶大だったようで、大歌手、名演出家を含めて登場する関係者がカラヤンを見て恐る恐る仕事をしているのがとても面白いです。

この映像は非常に印象的なシーンの連続です。ドン・ジョバンニでツェルニーナ役のキャサリーン・バトルに手を抜かずに歌ってと指示するシーン、タンホイザー序曲の練習でトロンボーンセクションだけが音を鳴らすシーンでのウィーンフィルの美しさ!、カラヤンも投げキスしていますが金管楽器がこんなに美しく響くとは驚きです。そしてスピード狂だったカラヤンが新しいポルシェを納車されてご満悦、ザルツブルグの美しい林道をぶっ飛ばして試運転します。ドイツ車特有のヴォーンというエンジン音(ドイツ車に乗ったことはありませんが)に重なって、タンホイザー序曲が流れるのですが、もう恍惚、陶酔の世界です。

このビデオも大好きで一体何回見たのか覚えていません。長い間、このビデオがDVD化されるのを待っていたのですが、最近、カラヤンのCD大全集のおまけDVDになっていることを知りました。素晴らしい映像なので特別扱いしたくなるのは分かるのですが、これはクラシックが今のような不況ではなく、活況を呈していた時代の貴重な記録です。是非、普通に店頭で購入できるようにしてほしいものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「飛田和緒の台所の味」

2005年07月09日 / 本

独身時代が長かったので料理は比較的好きなほうです。というと妻から全く作らないくせにと言われそうですが、一人だと作りたくなると抗弁しておきます。

私が持っていた料理本のほとんどは、そんなに手際よく多くの材料を調理できません、そんな変わった調味料持っていません、手間をかけて作りましたがスーパーで買った出来合いのものとそんなに変わりませんというものばかり。料理人が自分のノウハウを簡単に教える訳がないと皆さん言いますが、だったら、それは料理本ではありません。詐欺です。

そんな中で本当に簡単でおいしい料理の作り方を紹介している飛田和緒(ひだかずを)さんの「チャッピーの台所」(現在は「お料理絵日記」/幻冬舎文庫)という本を知りました。料理の楽しさに目覚めさせてくれたこのエッセイは、長らく私のバイブルでした。奮発してとっておきの食材を使えば自分でも驚くような料理が出来上がりうれしくなります。

「チャッピーの台所」に限らず、飛田さんの料理本を読むと、家族のため友人のために実際に作って喜ばれた料理が紹介されているのが分かります。また、単なる料理の作り方だけでなく、料理、食事に関する楽しさが伝わってくるので読んでいて、写真を見ていて楽しいです。どの本を手にしても飛田さんの誠実な人柄が偲ばれるものになっています。

この「飛田和緒の台所の味」は、6月に発売された最新作で、いつも作っている保存食や贔屓にしている調味料、お気に入りのお取り寄せ食材が紹介されていて相変わらず美味しそう、簡単そうで作ってみようと思わせます。

もうじき妻が里帰りして料理を再開することになるので、どれを取り寄せて食べてやろうかと楽しくホームページをチェックしているところです。

「チャッピーの台所」には、私の大好きなアイザック・ディネーセン(この世に存在する最も美しい文章「アフリカの日々」の作者)原作の「バベットの晩餐会」という料理を題材にしたデンマーク映画が、本編の最後に紹介されています。パリの伝説的な名シェフがとある寒村の集まりで敬虔なクリスチャンの老人達に凄い料理を振舞うという地味な内容ですが、美味しい食べ物が人々を幸せにすることが感動的に描かれています。

自分が作るもので他人を感動させることができるというのはとても素敵なことだと思います。私の料理のレベルはまだまだ低いですが、とっておきの取り寄せ品で補ったりして、あの料理がまた食べたいと言ってもらえるものをレパートリーに持ちたいものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

バックハウス/ベーム指揮「ブラームス ピアノ協奏曲第2番」

新聞の日曜版に村上春樹の「ノルウェイの森」の舞台となった店や場所を突き止めるサイトが紹介されていたのでノルウェイの森なんて懐かしいなあと思い、ホームページを覗いていました。

その関連で他のネットを転々としていたところ、とあるサイトでノルウェイの森の「第6章」の舞台となる京都の阿美寮は、「美山荘」がモデルになっているのではないかと書いてあったので驚きました。読んでみると確かに京都駅からバスに乗って山の中を通り宿に着くまでの描写が似ています。宿の門から入ってすぐの駐車場にボルボが停めてあるというのを読むと本当にそうだよ!と思いました(私が行った時も3台のうち2台が外車でした)。ただ、その後の描写は様子が異なるのでなんともいえませんがこの推理は面白かったです。

この第6章の中盤、ノルウェイの森の上巻の最後のページ(文庫本301ページ)に今回ご紹介するバックハウスとベームによるブラームスのピアノコンチェルト第2番の第3楽章の冒頭シーンが登場します。素晴らしい演奏が好きな本で紹介されると読んでいてうれしくなります。

我々がコーヒー・ハウスに戻ったのは三時少し前だった。レイコさんは本を

読みながらFM放送でブラームスの二番のピアノ協奏曲を聴いていた。見わた

す限り人影のない草原の端っこでブラームスがかかっているというのもなかな

か素敵なものだった。三楽章のチェロの出だしのメロディーを彼女は口笛でな

ぞっていた。

「バックハウスとベーム」とレイコさんは言った。「昔はこのレコードをすりきれ

るくらい聴いたわ。本当にすりきれちゃったのよ。隅から隅まで聴いたの。な

めつくすようにね」

有名なシーンなので私が紹介するまでもありませんが、バックハウスとベームの演奏は、ブラームスの傑作の泣きたくなるくらいの名演です。第3楽章冒頭のチェロ独奏は当時のウィーンフィルのトップのエマニュエル・ブラベックによるものです。本当に泣けます。レイコさんのように口笛で吹いてはいませんが一体何度ハミングしたことでしょうか。ギレリス/ヨッフム盤、ツィマーマン/バーンスタイン盤などよい演奏もありますが、私はこのバックハウス/ベーム盤がずば抜けていると思います。ウィーンフィルも含めて同じ組み合わせの「モーツアルト ピアノ協奏曲第27番」ともども生涯手元に置いておきたい渋い名品です(この2曲をカップリングしているCDが絶対にお得です)。

残念なことにLP時代から使われていた雰囲気あるバックハウスのジャケット写真がなかったので現在売られているCDのジャケット写真を使用しました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

イーグルス「フェアウェル・ツアー・ライブ・フロム・メルボルン」

昨年11月に東京ドームで行われた「イーグルス」のライブに行きました。ロック・ポップのコンサートは久しぶり(4~5年前のグロリア・エステファン以来?)で東京ドームは初めてでした。熱狂的なイーグルスファンという訳ではありませんが70年代~80年代のロック・ポップが好きでイーグルスが好きでない人などいないと思います。ヒット曲のオンパレード、ドン・ヘンリーの渋い声、グレン・フライの甘い声、ジョー・ウォルシュの泣きのギターは相変わらずで酔えました。

しかし・・・、遠ぉーーーい。発売当日に電話予約したS席は3塁側のベンチの上の少し後ろで全体の中では良い席。しかしステージはセンターの後ろ、スコアボードの前です。イーグルスのメンバーがあまりにも遠くて、始まって暫くは慣れなくて、何が行われているのか頭の中で整理できませんでした。これまでも安い後方席は経験あります。武道館、NHKホール、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン(私の史上最高のコンサート、元レッド・ツエッペリンの「ペイジ&プラント」)などなど。後ろからでもステージの様子は分かりました。更には私が持っているライブ映像もスタジアムものが多いのでスタジアムでライブを見るのは普通のことだと思っていました。

いくらなんでも遠すぎます。考えてみれば、野球を内野席で見ていて、そこからスコアボードの脇で見ている人が何をしているのかが分からないのは当たり前です。主にオペラ鑑賞時に使う比較的高性能の望遠鏡を持っていたのですが、それで、ステージ後ろの大スクリーンを見てやっと分かるという感じです。ライブ会場で望遠鏡で大スクリーンを見ながら聞いていると、自分は一体何をしているんだろうと可笑しくなりました。スタジアムでライブを見るものではないです。ただ、音楽に酔えたのは本当です。

この映像は日本公演の直後のオーストラリア・メルボルン公演のものです。ほとんど同じ内容だと思いますが、「最前列に座った人の視点」で見られるので最高です。

イーグルスの歌では、サビの発声が難しく、以前のライブアルバムにも入っていなかったのでやらないのかと思っていた大好きな「呪われた夜」が演奏されましたし、ドン・ヘンリーのお約束のバラード、グレン・フライのカントリー調のミディアムテンポの音楽、ティモシー・シュミットの「アイ・キャント・テル・ユー・ワイ」も演奏されました。どれも最高です。

楽しかったのは、ソロ時代の曲も演奏したことです。ドン・ヘンリーが「ボーイズ・オブ・サマー」、「ダーティ・ラウンドリー」(最高!)、「オール・シー・ワンツ・トゥ・ドゥ・イズ・ダンス」の3曲に、グレン・フライは「ユー・ビロング・トゥ・ザ・シティ」の1曲。当日はどうしてグレン・フライは1曲なんだろうと思っていましたが、このライブ映像でも同じでした。「ヒート・イズ・オン」や「セクシー・ガール」だとイーグルスのイメージに合わないのでしょうか。

観客席の興奮の様子はあまり写していない、演奏中心のライブ映像ですが、メンバーの誠実な音楽作りはライブ当日にも感じられたとおりであり、大いに満足できます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

サドレル(六本木)

六本木ヒルズにあるイタリアン「サドレル」に行ってきました。本店はイタリア・ミラノにあるミシュラン2つ星の名店で、初の海外支店なんだそうです。

地下鉄六本木駅を降りて、六本木ヒルズ方面に向かいます。行き方が難しいと聞いていたのでインフォメーションで道を尋ねました。環状3号線沿いに行くと早いと言うので従いましたが、六本木ヒルズの外を通る道なので雰囲気の盛り上がりには欠けます。デートなら時間がかかっても六本木ヒルズの中を通るほうがいいかもしれません。

ホームページにイタリア本店のクラウディオ・サドレルシェフが6/25から来日すると書いてあったのでもしかしてと思ったら、やはり出迎えてくれました。少し緊張の入店となりました。

内装は、インテリアも食器もモダン、本当にシャレています。ただし、六本木ヒルズという人工的に作った街だけあって窓の外の景色が中途半端というか安っぽいです。カーテンも上から半分まで下げて外を見えないように、テラスの緑だけ目に入るようにしていました。

注文したのは「創作ランチメニュー」(9,500円)です。口始めの軽いスナック類(おいしい!)に鯒(こち)の料理が出た後にアラカルトメニューからチョイスする前菜、パスタ、メインです。

私が食べたのは、前菜「ハーブの香るクリスピーを纏った赤座海老のスピエディーノ 3種のソースと共に」、パスタ「ルーコラの“ラザニエッテ”ホロホロ鳥のラグー ナスと水牛モッツァレラ,カルチョーフィと共に」、メイン「ドッピオモルトで香りをつけた仔羊の背肉のボッコンチーニ 春野菜を添えて」。

妻は、前菜「そら豆とリコッタチーズのテリーヌ トーストしたグアンチャーレと軽やかなカルボナーラのソース」(写真)、パスタ「プレッツェモーロを打ち込んだポテトのニョッキ 小柱を添えて ピエモンテ風 黄ピーマンのソース」、メイン「平目のロースト カステルッチョ産レンズ豆を添えて ほのかなカレーの香るスプーマと共に」。

これにデザート(パンナコッタ、グレープフルーツ、シャーベットなどが混ざった黄色いデザート)、飲み物とお菓子。私はワインが残ったので、イタリア産のヤギのチーズを2種類追加で頼みました。

美味しいです。特徴は香りが強いことでしょうか。見た目も拘っていて芸術的な料理になっています。見て、匂って、味わう。素晴らしい料理ですが、うーん。これでミシュラン2つ星なのかなあ(と言ってもミシュランの星付き店で食べた経験はありませんが)。

正直な感想は、3,000円出して美味しいとんかつでも食べたほうがよかったかなあというものです。最近高級な洋食をあまり美味しく感じなくなりました。デフレ経済による低価格食事のレベルの底上げ(?)のせいか、こってりしたものを受け付けなくなった年齢のせいか、もともとそんなに洋食は好きではないせいなのか。もしかしたら、私はフレンチ、イタリアン類の普段食べ慣れない外食にはもう行かなくてもいいのかもしれません。

私がスプマンテ、白ワイン、赤ワインを頼んで値段はちょうど3万円でした。オープン当初は予約が取れなかったそうですが、当日はそんなに混んでいませんでした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

百合の花

バラバラと何点か。

写真は、結婚記念日に買って帰った花束です。妻への効果はテキメンで3千円の投資でお小遣いが1万円アップしました。

飲み会が多くなり、落ち着いて文章を書く時間がありません。それでも大好きな人達の名作、新作をご紹介できればと思っています。桐野夏生さん、飛田和緒さん、ローレンス・ブロックなどなど。今はスタインベックの「エデンの東」の土屋政雄さん(「イギリス人の患者」の訳者!)による新訳を読んでいますが滅茶苦茶面白いです。美しくて泣けます。

先日、世評高い銀座の焼き鳥屋「バードランド」に行ってきました。6千円のコース。まあ旨いですが、もう一度行きたいかと言われると微妙です。これでグルメ本「美食の王様」におけるオールジャンル総合ランキングの6位「千ひろ」、9位「レ・クレアシヨン・ド・ナリサワ」、14位「バードランド」、17位「サドレル」(この後ご紹介)に行きましたが、そんなに美味しいかなあという感じです。歳のせいでしょうか。

最近外食で一番幸せなのは回転すしに行くことです。お腹一杯食べて2人で4千円。100円で回る新鮮で美味しいイカ、贅沢しても400円で収まるマグロ。

以前から発売情報を聞いて楽しみにしていた1968年ウィーン芸術週間におけるクレンペラーとウィーンフィルのライブBOX7枚組が今月の15日にいよいよ発売されるようです。既出のベートーベン5番、シューベルト未完成は驚異的な演奏でしたのでそれ以外の演奏が今から楽しみです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |