第6日 2008年10月30日(木)

=近露~滝尻=

6時5分起床、7時朝食。私とは逆に熊野本宮まで行くという隣

室の男性は、6時に食事して早立ちした。7時35分に近露(ちかつ

ゆ)の、旅館たかだを出る。隣の棟では、水車が回っていた。

道中の集落は、かなりの家並みが続く。「このあたりは熊野街道

の宿場として賑わい、江戸時代には10軒近くの宿屋があった」と、

近露伝馬所のあったという丹田商店前に記されていた。

日置川の橋際が近露王子跡。杉、カシ、モミジなどに囲まれた一

角に、大本教主・出口王仁三郎(おにさぶろう)の筆による「近露王子

之碑」が立つ。

そばの北野橋を渡って「箸折峠入口」の標識から山道へ。

少し上ると展望台の東屋があり、近露の家並みや背後の山並みの

展望がよい。

箸折峠に向かって上がる。峠のすぐ手前に、鎌倉時代の宝篋印塔

(ほうきょういんとう)がある。

そばにあるのが、中辺路のシンボルとして知られる牛馬童子像。

高さ40㎝くらいの小さな石像だ。右は役行者(えんのぎようじや)像。

車道の上をトラバースする道を下り、小さな道の駅「牛馬童子ふれ

あいパーキング」のそばに出る。

道の駅には寄らずに通過し、再びヒノキや杉林の下を進む。

右手に流れる津毛川は、すぐ上流でトンネルになっていて、山向こ

うに抜けていた。

流れ沿いに下った大坂本王子跡は、杉木立下のせせらぎのそば。

自然石の標石と鎌倉時代後期の笠塔婆のみだが、説明板には、

建仁2年(1201)に後鳥羽上皇に随行した藤原定家が、この王子

に参拝していると記されていた。

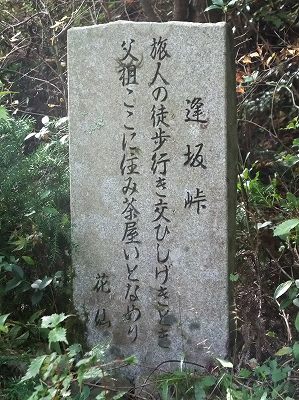

石畳道や木の根の多い道などをひと上りして、林道と交差する逢

坂峠へ。小さい歌碑が立っていた。

「三休月の伝説」の説明板を過ぎ、アップダウンの少ない気持ちよ

い尾根道が続く。

ヒノキ林の下に上多和茶屋跡の説明板がある。

その先から急坂を下り、杉林をトラバースする。悪四郎屋敷跡や、

小さな地蔵の祭られた小判地蔵を過ぎる。

緩やかに下り、少し開けたところに十丈王子の石碑が立つ。

丸木を割ったベンチと、すぐ先に古いがウッディな休憩舎があった。

(続く)