女流王位戦五番勝負第二局。

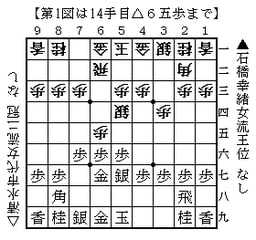

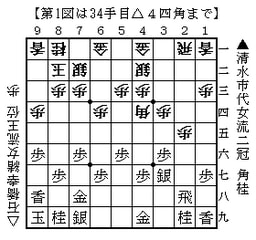

後手の石橋幸緒女流王位の4手目△3三角戦法。角交換後の清水市代女流二冠の▲7八金を見て振飛車に。先手は▲7七玉~▲8八玉のルートで穴熊。戦型としては6月の棋聖戦第二局と同じです。ただ,本局は先手が穴熊に組む前に右辺に手をかけたので,後手が△2五桂から桂損の速攻。うまく戦機を掴んだように僕には思えます。第1図に。

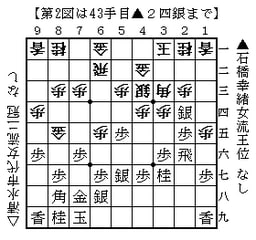

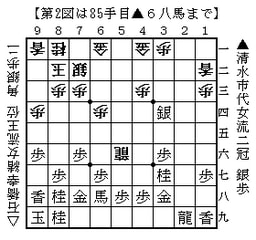

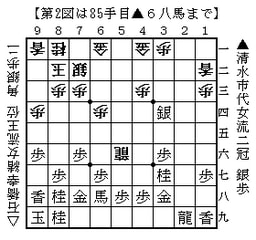

ここで▲8八桂と合駒。これは実質的に駒得の主張を放棄するような手で,ここからは後手が攻めきるか先手が受けきるのかが焦点。先手は龍を引き付け,馬も引き付けて粘りました。

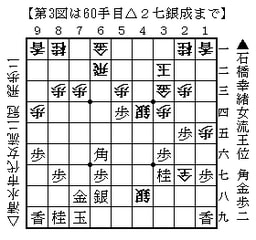

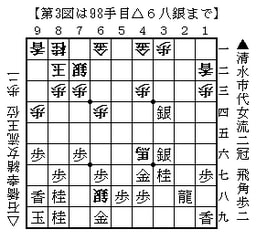

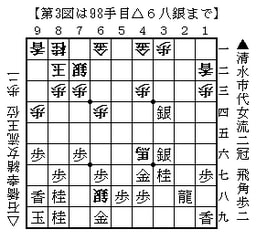

ちょうどここから観戦しましたが,石橋王位はこの手で苦戦を意識されたようです。ただ△3六龍はポカでしょう。▲4五銀打で龍が取られてしまいました。それでも先手の薄い穴熊に必至に食いついていき第3図。

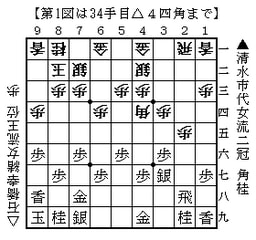

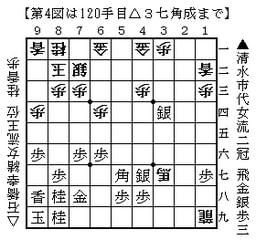

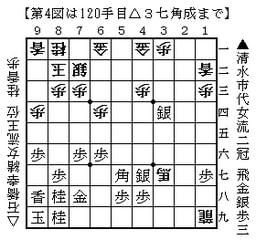

この少し前,△7九角に対して▲6九飛と打つかなとも思いましたが,実戦の方が先手はよさそう。また,この△6八銀には▲4六金と馬を取る手もあったと思いますが▲2九龍。これなら△6九銀不成▲同龍△7九金までは必然。ここでも▲4六金がありそうですが,龍を取られるのも大きそうで▲2九龍と逃げました。対して△4七馬と金を入手して△7八金打。もしかして▲9七香かと思いましたがこれも怖そうで▲7九龍と取りました。しかし第4図まで進んでみると,駒得とはいえ盤上の2枚の銀は遊んでいますので,もう先手が勝つのは難しくなっていると思います。

これ以下,手数は長かったですが2筋に作ったと金が活躍して後手が勝ちました。先手としては早い段階で時間を投入せざるを得ず,好転したと思われる第2図から第3図のあたりですでに十分に考える持ち時間が失われていたのが響いた感じです。

これで石橋王位の2連勝。五番勝負ですから次を勝てば一気の防衛。その第三局は22日に指されます。

人間による善悪の認識とは,第四部定理八にあるように,善の場合には自分自身の喜びの認識,悪の場合には自分自身の悲しみの認識にほかなりません。ただ,ここにはひとつ注意が必要で,僕たちは何事かを善であるとか悪であるとか実施に認識する場合には,必ずしもこれら喜びあるいは悲しみの感情自体をそのようにみなすのではありません。むしろ僕たちにそうした喜びを与えるようなものについてそれを善と認識し,逆に悲しみをもたらすようなものについてそれを悪と認識します。つまり善悪の認識というのは,自分の喜びと悲しみの認識そのものというよりは,自分の喜びあるいは悲しみの原因であると知覚するようなものの認識であるといった方が,少なくとも経験論的な視点からは正確であると思います。そしてこのことからも,スピノザの哲学においては,善悪は普遍的な価値観ではあり得ないということが出てきます。なぜなら第三部定理五一に示されているように,人間の受動の様式というのは一定したものではないからです。

次に,第四部定義一と第四部定義二にしても,あるいは第四部定理八にしても,善悪というのはひとつの認識として,人間の精神のうちにあるというのはスピノザの哲学の基本的な考え方であるということになります。ただし,善悪の認識の基準となる喜びおよび悲しみという感情は,第三部定義三にあるように,スピノザの哲学では珍しく,それを精神のうちにあるような客観的なものとして考えても,また精神の外にある形相的なものとして考えてもよいことばになっていますので,まず形相的な側面から,排尿という運動の善悪を考えていきたいと思います。

後手の石橋幸緒女流王位の4手目△3三角戦法。角交換後の清水市代女流二冠の▲7八金を見て振飛車に。先手は▲7七玉~▲8八玉のルートで穴熊。戦型としては6月の棋聖戦第二局と同じです。ただ,本局は先手が穴熊に組む前に右辺に手をかけたので,後手が△2五桂から桂損の速攻。うまく戦機を掴んだように僕には思えます。第1図に。

ここで▲8八桂と合駒。これは実質的に駒得の主張を放棄するような手で,ここからは後手が攻めきるか先手が受けきるのかが焦点。先手は龍を引き付け,馬も引き付けて粘りました。

ちょうどここから観戦しましたが,石橋王位はこの手で苦戦を意識されたようです。ただ△3六龍はポカでしょう。▲4五銀打で龍が取られてしまいました。それでも先手の薄い穴熊に必至に食いついていき第3図。

この少し前,△7九角に対して▲6九飛と打つかなとも思いましたが,実戦の方が先手はよさそう。また,この△6八銀には▲4六金と馬を取る手もあったと思いますが▲2九龍。これなら△6九銀不成▲同龍△7九金までは必然。ここでも▲4六金がありそうですが,龍を取られるのも大きそうで▲2九龍と逃げました。対して△4七馬と金を入手して△7八金打。もしかして▲9七香かと思いましたがこれも怖そうで▲7九龍と取りました。しかし第4図まで進んでみると,駒得とはいえ盤上の2枚の銀は遊んでいますので,もう先手が勝つのは難しくなっていると思います。

これ以下,手数は長かったですが2筋に作ったと金が活躍して後手が勝ちました。先手としては早い段階で時間を投入せざるを得ず,好転したと思われる第2図から第3図のあたりですでに十分に考える持ち時間が失われていたのが響いた感じです。

これで石橋王位の2連勝。五番勝負ですから次を勝てば一気の防衛。その第三局は22日に指されます。

人間による善悪の認識とは,第四部定理八にあるように,善の場合には自分自身の喜びの認識,悪の場合には自分自身の悲しみの認識にほかなりません。ただ,ここにはひとつ注意が必要で,僕たちは何事かを善であるとか悪であるとか実施に認識する場合には,必ずしもこれら喜びあるいは悲しみの感情自体をそのようにみなすのではありません。むしろ僕たちにそうした喜びを与えるようなものについてそれを善と認識し,逆に悲しみをもたらすようなものについてそれを悪と認識します。つまり善悪の認識というのは,自分の喜びと悲しみの認識そのものというよりは,自分の喜びあるいは悲しみの原因であると知覚するようなものの認識であるといった方が,少なくとも経験論的な視点からは正確であると思います。そしてこのことからも,スピノザの哲学においては,善悪は普遍的な価値観ではあり得ないということが出てきます。なぜなら第三部定理五一に示されているように,人間の受動の様式というのは一定したものではないからです。

次に,第四部定義一と第四部定義二にしても,あるいは第四部定理八にしても,善悪というのはひとつの認識として,人間の精神のうちにあるというのはスピノザの哲学の基本的な考え方であるということになります。ただし,善悪の認識の基準となる喜びおよび悲しみという感情は,第三部定義三にあるように,スピノザの哲学では珍しく,それを精神のうちにあるような客観的なものとして考えても,また精神の外にある形相的なものとして考えてもよいことばになっていますので,まず形相的な側面から,排尿という運動の善悪を考えていきたいと思います。