スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

2013年のNARグランプリが14日に発表されました。

年度代表馬は北海道重賞のサンライズカップ,北海道2歳優駿,全日本2歳優駿を制した北海道のハッピースプリント。地方馬として唯一の大レースの勝ち馬ですから順当な受賞でしょう。低調な地方競馬の新星として長きにわたっての活躍が期待されます。部門別では2歳最優秀牡馬。

2歳最優秀牝馬は東京2歳優駿牝馬を勝った川崎のブルーセレブ。この部門での重賞の勝ち馬は不在。ならば2歳牝馬の地方競馬の女王決定戦を制したこの馬の受賞になるのは妥当でしょう。

3歳最優秀牡馬は東京ダービーを勝った船橋のインサイドザパーク。この1勝だけなのですが,最も格的に上位と思しきレースを勝ったのが評価された形。その後の成績は残念の一語で,何とか復活を期待したいところです。

3歳最優秀牝馬は園田クイーンセレクション,MRO金賞,秋桜賞と,園田,金沢,名古屋の地区重賞を勝った愛知のピッチシフター。この部門は非常に難航したようですが,全国を駆け回った点が評価されたもの。ただ,この馬は牝馬重賞ならどこかで手が届いてもおかしくないようには思えます。

4歳以上最優秀牡馬は京成盃グランドマイラーズ,サンタアニタトロフィー,オーバルスプリントを勝った大井のセイントメモリー。重賞の勝ち馬がこの馬だけなので当然。今年も短距離重賞での活躍が期待されるところです。

4歳以上最優秀牝馬は東京スプリント,習志野きらっとスプリント,クラスターカップを優勝した笠松のラブミーチャンで,これも当然。2009年が年度代表馬,2011年が4歳以上最優秀牝馬,2012年が年度代表馬で,3年連続4度目の受賞。最優秀短距離馬も併せての受賞で,こちらも実績から当然といえましょう。

最優秀ターフ馬は北海道のプレイアンドリアル。もしも受賞するならこの馬しかなく,重賞は勝っていないものの順当とはいえるのでしょう。北海道所属としての受賞ですが,現在は川崎に在籍しています。今週末の京成杯に出走予定。

ダートグレード競走特別賞は佐賀記念,名古屋大賞典,アンタレスステークス,かしわ記念,帝王賞,JBCクラシック,東京大賞典と勝ちまくったJRAのホッコータルマエ。地方競馬が主催するレースで最も良績をあげた馬ですから,これは文句なしです。

これ以外の部門に関しては割愛します。

自然Naturaのうちに実在するあるひとつの因果関係,たとえば原因causaAから結果effectusBが生じるということを抽出し,それが確かに必然的necessariusであるということを証明し得たと仮定します。しかしこのことだけでは強い意味は成立しません。ここでいわれている原因とは,自然のうちに実在する個々の原因の総体のことであり,同様に結果とはその原因から生じる各々の結果の総体のことなのですから,それらの因果関係のすべてが必然的であると証明されない限りは,強い意味が成立したことにはならないからです。第二段階の疑問はこのことを問うものです。

第二段階といいましたが,実際にレベルという観点からいうなら,これは素朴な疑問と同じレベルです。ここでいうレベルの意味は,考察を進めていけば理解できますので,今は単に同じレベルだとのみいっておきます。ただし,この疑問は素朴な疑問とは異なった意味を有し得ます。

複数の因果関係が現実的に存在しないならば,この疑問も実在的には無意味ですが,この点は問いません。素朴な疑問が疑問として成立するように,この疑問も疑問としては成立します。そしてこの仮定でいけば,自然のうちに実在するすべての因果関係は,ある知性intellectus,これは有限知性のことですが,それによっては認識しきれない可能性が残ります。しかしある有限知性によって把握しきれない因果関係に関しても,それが必然的であるのでなければ,強い意味というのは成立しません。人間の精神mens humanaが有限知性であることは間違いないでしょうから,強い意味というのは,人間の知性によっては把握しきれないことを主張しているという可能性が残るのです。これが第二段階の疑問が有する,素朴な疑問とは異質の意味であることになります。

ただし,この疑問もまたやはり弱点を抱えているということは,素朴な疑問の場合と同じです。有限知性によっては把握しきれない可能性があるという主張は,裏を返せば,有限知性によっても把握可能である可能性もあるという意味にほかならないからです。さらにいえば,無限知性intellectus infinitusはそれを把握し得ると反論されるかもしれません。なのでさらに次のステップへと駒を進めることにしましょう。

降雪の予報が出されていましたのでその影響がどれほどのものになるかが心配だった第57回ニューイヤーカップ。ジュリエットレターが病気で競走除外となり10頭。

ファイヤープリンスは出負け。内枠が有利なコースですが大外のキョウエイアドニスが1コーナーで先頭に立ち,そのままインに切れ込んでの逃げ。2番手は少し離れてグレンデールとパンパカパーティで併走。その後ろもやや離れてドラゴンエアルとエイシンホクトセイ。前半の800mは48秒9でこれは猛烈といえるほどのハイペース。

グレンデールは3コーナーを前に一杯。パンパカパーティが2番手に上がり,エイシンホクトセイが外,ドラゴンエアルも内から追い上げ,後方2番手からファイヤープリンスも前に取り付いてきました。キョウエイアドニスも3コーナーを回ると一杯になり,直線入口ではパンパカパーティが先頭。エイシンホクトセイは苦しくなり,外からファイヤープリンス,間からドラゴンエアルが追い上げ,この3頭の争いに。直線でファイヤープリンスがパンパカパーティに馬体を寄せていったので,ドラゴンエアルは不利を被ったように思えます。ゴール直前でファイヤープリンスがパンパカパーティを捕えて優勝しましたが,やや後味の悪さが残りました。パンパカパーティがクビ差の2着で同厩舎のワンツー。ドラゴンエアルは1馬身半差で3着。

優勝したファイヤープリンスはこれまで11戦して2勝。それが共に大井の1200m戦でしたので,伏兵というべき存在。出遅れましたが内枠でしたので大きな不利にはならず,猛ラップになったことにも助けられた感があります。少なくともここで図抜けた存在とはいえないような気がします。父はウインドインハーヘア産駒でディープインパクトの全弟となるオンファイア。

騎乗した浦和の見沢譲治騎手は1999年の桜花賞以来,およそ15年ぶりの南関東重賞制覇。管理している浦和の小久保智調教師と共にニューイヤーカップ初勝利。

強い意味が公理的性格を有し得るかを問う際に,あるいはさらに進めて強い意味の内容が真理veritasであるかを問う際に,素朴な疑問はある致命的な欠陥を抱えています。

一般的にXはYであるという命題があるとします。この命題が偽であることを証明するには,ふたつの方法があります。ひとつはXはYであるということを導く訴訟過程に誤りが含まれていることを指摘することです。もうひとつは背理法を用いることで,XはYではないという命題が真であるということを論理的に帰結させるか,そうでないならばXはYではないということが真理であることを示し得る実例を,たったひとつで構わないので示すことです。しかるに素朴な疑問は,これらどちらの方法も示していません。そこで示されているのは,XとYを用いて示すならば,XはYであるとはいえないかもしれないということにすぎません。そしてYではないかもしれないということは,Yであるかもしれないということを同時に意味してしまうのです。

つまり,確かに強い意味が真理であるということの信憑性を疑わせるような内容を素朴な疑問は有しているのですが,それは単に疑いにすぎません。いい換えるならこの内容のうちには,強い意味が真理であるという可能性を完全に排除できるような要素は少しもないのです。一方この疑問が,何らかの原因と結果の間にある関係が,必然的なものではなく,偶然のものであるということを明らかにはしていないということも明白でしょう。

こうした種類の弱点は,この後,さらに段階を積み重ねていくことになる疑問のうちにも発生することになります。しかし,このゆえにその種の問いを続けていくことが無意味になるということはありません。むしろそれを問い続けていくことによって,強い意味が真理として成立するための条件が明らかになってくるからです。つまりこれは,一種の方法論的な疑問であるというように最初から理解しておいてください。

いずれにせよ,素朴な疑問は強い意味の正当性を完全には破壊できません。なので今はこれだけを問うておき,さらに次のステップに進むことにします。

西日本地区でも2014年の記念競輪が開幕しました。和歌山記念の決勝。並びは池田-牛山-飯嶋の関東,田中-林-福田の南関東,稲垣-村上の京都で新田は単騎。

飯嶋がSを取ったので池田の前受け。4番手に稲垣,6番手に田中,最後尾から新田の周回に。残り2周のホームから新田まで引き連れて田中が上昇。池田を叩いてバックでは前に。これを外から稲垣が叩いて打鐘。新田が京都勢に続こうとしましたが,田中が阻んで3番手に田中。その田中はバックから発進しましたが,稲垣は掛かっていたようで村上の横で併走状態に。コーナーで村上が大きく牽制し,さらに外を捲ろうとした新田まで失速。この牽制で開いたコースに突っ込んだのが林で,直線では稲垣を捕えて優勝。林と同じコースを通った飯嶋が4分の3車輪差の2着。逃げ粘った稲垣が1車身差で3着。

優勝した神奈川の林雄一選手は記念競輪初優勝。初日の特選が新田マークのレースに離れたものの直線だけで追い込んで1着。このレースを見て調子の良さを感じていました。コースががら空きになった利はありましたが,その好調さを生かしての優勝であったとはいえるでしょう。35歳でこれ以上の上積みがあるのかは疑問ですが,段々と力をつけてここまで来たというタイプの選手ですから,ことによるともうひとつ化ける可能性もあり得るのではないかと思います。

強い意味が公理的性格を有するのかということについての最初の疑問は,最も素朴な形態をしています。それは,自然のうちにあるひとつの因果関係を視野に入れたときに,この関係が必然的であるといえる根拠を問うものです。

現実的にいえば,自然のうちに何らかの因果関係が存在するということ自体が,それだけで自明であるとはいえません。ですから本当は,確かにそのようにみなすことが可能な関係が自然のうちに実在するということを,実在的な意味において確認しておく必要があるといえます。ただしここではその証明は省略します。今は第一部公理三が公理として成立するということを明らかにしようとしているのではなくて,むしろそれは公理としては成立しないのではないかという立場から議論を進めようとしていますから,この部分については省略してしまっても問題がないからです。

再び,Aが十全な原因となってBという結果を発生させるという,最も素朴な因果関係を例材として採用しましょう。ただしここでは,この関係は名目的なものではなくて,自然のうちに実在しているものと仮定します。

このことのうちには,Aという原因からBという結果が与えられたということは含まれていますが,それが必然的であったということが含まれているとは僕には思えません。たとえば,Aという原因からはBという結果とCという結果のふたつの結果のうちのどちらかだけが発生する可能性があって,今はそこからBという結果の方が発生したというように理解することが,明らかに可能であると考えられるからです。そしてこの場合,AからBが発生したということは,何ら必然的なものではなく,むしろ偶然のものであったと判断することができます。

最も素朴な事例でさえ,このような理解を排除する要素は,その因果関係そのもののうちにあるとはいえません。あるいはその因果関係を十全に把握する知性のうちにあるとはいえません。それなのになぜ,一定の原因からは一定の結果だけが必然的に発生するといえるのでしょうか。

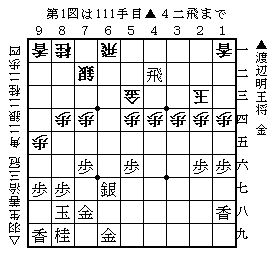

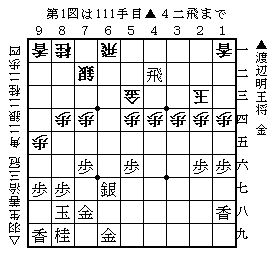

今期も掛川城二の丸茶室で開幕した第63期王将戦七番勝負第一局。対戦成績は渡辺明王将が26勝で羽生善治三冠も26勝。

掛川市長による振駒で渡辺王将の先手。相矢倉で1日目から激しく戦い,87手まで進展。羽生三冠が後手を持った前例があり,封じ手から新局面に。もっともその後も当時の感想戦で示された手順に進んだようです。

先手が飛車を打ち込んだ局面。後手は△3三角と当て,▲7ニ飛成と銀を取る手を強要。さらに受けるなら△5二銀でしょうが,△4五歩と王手。▲5五歩の手筋にも△同角と取り,さらに▲6六金の合駒にも△同飛▲同銀△同角といき,▲7七金に△8五桂。先手は▲6六金と取りました。

ここまで来ると先手玉が詰むか詰まないかですが,詰みはなし。先手の勝ちに終っています。第1図は後手もやれそうに思えるのですが,もう一手は受けておかないと,後手が勝ちにすることはできなかったということなのでしょう。

渡辺王将が先勝。第二局は23日と24日です。

もしもAとBの関係を固定化することができるような意志作用が知性のうちに存在するならば,第一部公理三もまた,公理であるかは別としても,観念として同じ知性のうちに存在することができます。というよりも,そのような意志作用が存在する場合には,この観念は必ず存在することになります。そのような意志作用がこの観念なしにあるということは不可能だからです。

このことにより,強い意味が明らかになります。つまり強い意味とは,このような意志作用によって肯定されるような意味のことなのです。そして第一部公理三の文言のうちにこの強い意味がどこに含まれているのかといえば,原因が与えられればそこから必然的に結果が生じるといわれるときの,必然的という部分にあるというべきでしょう。つまり強い意味というのをこの文言に則していい表わすとすれば,一定の原因からは一定の結果が生じ,その一定の結果以外の何らかの結果が生じるということはないということです。

ただし,これは一般的な表現なのでもう少しの注意が必要です。スピノザの哲学において,個々の意志作用の総体が意志と,また個々の観念の総体が知性と定義づけられなければならないのは,スピノザの哲学における特殊性と一般性の理解に関係しています。そしてこれと同じことが,第一部公理三にも該当します。すなわちここで原因と一般的にいわれているものは,自然のうちに存在する個々の原因の総体のことです。また,結果といわれているのは,それら個々の原因から発生する各々の結果の総体のことです。したがって,それら個々の原因と結果との間の因果関係のすべてに,この必然的な関係が妥当すると理解しなければなりません。ただひとつ,AとBの間でのみ,必然性が確定されても,それではこの公理の要件を満たしたことにはならないのです。

もっといえば,ただこれだけでも,僕は強い意味の要件を充足しているとは考えません。ただしこの点はここでは触れません。強い意味が公理的性格を有するということについて,僕は懐疑的であり,その説明の中で,強い意味が満たすべき十分条件が明らかにされていくことになるからです。

ブロディとスヌーカのシングルマッチが消化不良の一戦になってしまったのは,ジャンボ・鶴田が乱入したためでした。僕が理解する仲間割れの事情から,何らかの仕方で試合を終らせる必要があり,その役を鶴田が買って出た,あるいは押しつけられたということであったと僕は理解しています。鶴田は全日本プロレスに入団するときに,全日本プロレスに就職するということばを使ったくらいですから,損な役回りではあるけれども,これも仕事のひとつと割り切ることができたのではないかと思います。

僕のプロレスキャリアが始まった時点で,鶴田はすでにトップクラスといっていい選手でした。1992年に肝臓の疾患で休養に入るまではずっとそのクラスで戦っていましたから,ものすごく息長く戦い続けた選手で,レスラー人生のトータルでの競い合いとしては,僕が全盛期をライブでみた選手の中では最強であったといえると思います。

身体が大きくて運動能力にも優れていた,単に優れていたといより秀でていましたから,どんなに素晴らしい仕事をしても,もっとできるのではないかとファンに思わせてしまうような希有な選手でした。僕が見始めた頃からは超獣をライバルとし,ジャパンプロレスとの対抗戦時代は長州力らと戦い,1987年のピンチの後は天龍と戦い,天龍の離脱後は三沢と戦いというように,主たるライバルは次々と変わっていきましたが,ずっと同じような強さを発揮しました。今から考えればこれは驚異的なことであったと思えるのですが,その時点ではなかなか満足感を与えることがなかったような選手で,これだけの選手は今後もそうそうは現れることはないでしょう。

しかも,見た目だけの印象でいうなら,病気でリタイアする直前まで,単に強さを維持してきたというだけでなく,より強くなっていった感さえあります。実際,長州と戦っていたときよりも天龍と戦っていたとき,天龍と戦っていたときよりも三沢と戦っていたときの方が,鶴田は強いと感じた方も多いのではないでしょうか。これはたぶん鶴田が自分の強さの表現方法をスキルアップさせていったからだとは思うのですが,人気も,リタイア直前が最も高かったように思えます。

病気の影響での引退後は教職に就きました。残念ながら第二の人生の志半ばで亡くなってしまいましたが,その人生を全うできていれば,プロレスラーの生き方に新しい道を敷くこととなっていただけに残念でなりません。

スピノザは第二部定理四九系で,知性intellectusと意志voluntasが同一であることを明言しています。そしてスピノザがいう知性とは個々の観念ideaの総体のことであり,意志とは個々の意志作用volitioの総体のことです。つまりある観念とその観念を肯定するaffirmare意志作用は同一のものであるということになります。それがときに観念といわれ,またときに意志といわれるのは,この思惟の様態cogitandi modiがどのような観点から把握されているのかという相違にすぎないのです。ですから,いかに意志の欠如があるとはいっても,Aの観念が知性のうちにあるという場合に,一切の意志がそこには存在しないということにはなりません。もちろんこれはBの観念の場合にも同様です。

このことは,ことばと観念とは異なるということをよく理解し,ただ思惟の様態としてのAとBに注目できる人にとっては当然のことでしょう。ここでの仮定では,AはBを発生させることによって原因causaであると十全に認識されるのですから,Aの観念のうちにはAからBが発生するということを肯定する意志作用が存在しているからです。同様に,BはAから生じることによって結果effectusであると十全に認識されるのですから,Bの観念のうちにも,BがAから発生するということを肯定する意志作用が存在しているからです。そしてこれらの意志作用が存在しないならば,Aの観念もBの観念も,どんな知性のうちにもあることができないということもまた明白です。

僕がここで意志の欠如という場合の意志とは,このときに,AとBの関係を固定化するような意志作用のことです。AからBが発生することを肯定する意志作用は,AからCが発生することを肯定する意志作用が同時に存在することを何ら妨げることがありません。同様に,BがAから発生することを肯定する意志作用は,BがDから発生することを肯定する意志作用が同時に存在することを排除することができません。つまりAとBの関係を固定化する意志作用とは,そうした可能性を完全に排除するような意志作用のことです。そしてこうした意志作用の存在を前提しなければ,第一部公理三は,知性のうちに存在することができないということになると僕は考えます。

亀山郁夫の文学評論を読解するには,亀山自身の人間性の把握が必須であると僕は考えています。そして亀山の人間性を理解するために最適なのは,『ドストエフスキーとの59の旅』だと思います。

現在の僕は,古書を除けば本はAmazonで購入しています。その際に重視するのは題名と著者で,紹介文や読者のレビューは参考にしません。このために,ときとして予期していたのと内容が大きく異なる本を手にすることが生じます。スピノザ関係でいえば『スピノザという暗号』がそうでしたが,ドストエフスキー関係ではこの本がそれに該当します。

僕はこの本も,亀山によるドストエフスキー評論であろうと思って購入しました。ところが実際には違っていました。この本は分類するなら文学評論などではなく,亀山による自伝,ないしは半生記です。

しかしこの本は,普通の自伝とも変わったところがあります。一般的に自伝とか半生記というのは,クロニクルなのであって,時系列に従って内容が進捗していきます。しかしこの本はそうした手法が採用されておらず,亀山の表象像の連結に応じて,語られる出来事がその時点より過去に飛んだり未来に向ったりします。なので書かれていることが生じたことを時系列で追おうとすると,かなりの苦労が必要とされます。

もちろん亀山は意図的にこうした手法を採用しているといえます。すなわち亀山がこの本で語りたかったのは,自分のドストエフスキー体験を時系列によって示すことではなく,ドストエフスキーに関する自身の表象像が,精神のうちでどのように連関しているのかを示すことだったのでしょう。そもそも自伝的内容の著作を刊行するにあたり,このような手法を採用すること自体が,亀山の人間性をよく表現していると思いますし,僕にはいかにも亀山らしい手法であるように感じられます。

そこで述べられている亀山の表象像の連関とか想像力に関しては,僕にはリアリティーを欠くと感じられるものがいくつか存在します。ただしそれは,亀山と僕の人間性の相違に由来するものです。つまり僕には亀山のような人間性は,よく理解できない部分を多く含んでいるのであり,そのゆえにこの本はむしろ大いに有益であったといえます。

弱い意味と強い意味の中の弱い意味は,原因が本性の上で結果に「先立つ」という観念を含む場合には,演繹法と帰納法の相違であると考えることができます。原因が十全に認識されるということは,そのものが何らかの結果を生じるということであり,結果が十全に認識されるとは,そのものがほかの原因から発生しているということであるとすれば,両者は論理の筋道を互い違いにしているだけであるといえるからです。

今度はもう少しだけ具体的に措定してみます。ここでは簡単に原因をA,そして結果をBとします。つまりAはBの十全な原因であるということです。

スピノザの哲学においては,第二部定理七により,事物の因果関係の連結は,知性のうちで客観的に把握される場合でも,知性の外部で形相的に存在する場合にも同一です。ですからこの場合にAとBが神のどの属性に属しているかは決定する必要はありません。ただし第二部定理六により,AとBは同じ属性に属するという前提は必要です。

この場合,Aが原因であるというのは,そこからBが生じるからです。一方,Bが結果であるのは,BがAから生じるからにほかなりません。したがって弱い意味と強い意味の中の弱い意味は,やはり同じように知性のうちで認識されていることになります。つまりそれらは公理的性格を有しています。

ただし,この認識は,AからBが生じなければならないということは何も保証しません。同様にBがAから生じなければならないということについても少しも保証はしてくれません。実際にこれだけのことが知性のうちにあるのだと仮定するならば,同じ知性が,AからBではなくCが発生する可能性を何も否定できないでしょうし,BがAからではなくDからも発生する可能性についても,やはり否定はできないということになります。

スピノザの哲学では,このような,ある観念に含まれるその観念の肯定ないしは否定のことを,意志といいます。したがって,この観念のうちには,AからはBが発生するということ,また,とくにBはAからだけ発生することを肯定するような意志が,まだ欠けているということになります。

2013年のJRA賞が7日に発表されました。今年も競走馬部門のみ紹介します。

年度代表馬はロードカナロア。高松宮記念,安田記念,スプリンターズステークス,香港スプリントと大レースを4勝。ほかに阪急杯も優勝。間違いなく最も高いレベルで実績を積み上げた馬で,当然の受賞だと思います。部門別では最優秀短距離馬で,これも当然。2012年の最優秀短距離馬に続いて2年連続の受賞。

最優秀2歳牡馬は朝日杯フューチュリティステークスを勝ったアジアエクスプレスで,最優秀2歳牝馬は札幌2歳ステークスと阪神ジュベナイルフィリーズを勝ったレッドリヴェール。この両部門に関しては例年同様で,とくに付記するべきことはありません。前者はどういう路線を辿るのかがまず注目で,後者はクラシックで活躍してくれるでしょう。

最優秀3歳牡馬は毎日杯,京都新聞杯,東京優駿,ニエル賞を勝ったキズナ。この受賞も僕は当然だと思います。今年の走りに最も期待が集まる馬なのではないでしょうか。

最優秀3歳牝馬はフィリーズレビュー,オークス,秋華賞,エリザベス女王杯を勝ったメイショウマンボ。この部門はこの馬以外にあり得ません。血統的には息長く走れるように思えますので,今年の活躍も楽しみですが,牡馬相手となったときにどの程度までやれるのかは,未知数のところが残ります。

最優秀4歳以上牡馬は大阪杯,フォワ賞,有馬記念を勝ったオルフェーヴル。2011年の年度代表馬,2012年の最優秀4歳以上牡馬で,3年連続の受賞。

この選出は僕は納得できないです。最も優秀な4歳以上の牡馬がロードカナロアではなくオルフェーヴルならば,ロードカナロアが年度代表馬ということはあり得ないですし,年度代表馬がロードカナロアであるならば,この部門もロードカナロアでなければならないと考えるからです。投票は投票者の裁量なのでとやかくいうことはしませんが,論理的破綻に目を瞑って情実で投票する人が多いことを,個人的には残念に感じます。僕の考えではこの部門と年度代表馬はロードカナロアで,オルフェーヴルには特別賞を贈るべきでした。

最優秀4歳以上牝馬はジャパンカップを勝ったジェンティルドンナ。昨年のジャパンカップは必ずしもレベルが高いレースではなかったと思いますが,この馬の受賞自体は順当であると思います。2012年の年度代表馬で2年連続の受賞。

最優秀ダートホースは武蔵野ステークスとジャパンカップダートを勝ったベルシャザール。この部門はホッコータルマエとの二者択一ですが,JRA賞という以上,JRA主催の大レースを制したこの馬が選ばれるのが自然であったと思います。底力がある馬ですし,ダートは年齢による衰えが芝ほどではないので,今年の活躍も期待できると思います。

最優秀障害馬は東京ジャンプステークスと中山大障害を勝ったアポロマーベリック。これも順当な受賞と思います。障害は昨年は残念な出来事が多かったので,この馬は怪我なく走り続けてほしいです。

強い意味の全体の中に,強い意味の中の弱い意味というのが出てきてしまうのは,ここまでの考察からして,自然であると考えることができます。これは,ふたつの意味の関係がどのようなものであるのかという点から派生してくるという見方が可能だからです。

強い意味は弱い意味を十全に説明しますが,弱い意味によって十全に説明されることはありません。これを強弱ではなく,大小という観点から理解するならば,強い意味は弱い意味よりも大きな広がりをもっていて,その広がりの中に,弱い意味の全体が包含されているということになり得るからです。いい換えれば,強い意味がこの公理Axiomaの意味の全体であるとするなら,弱い意味の全体はその強い意味の一部を構成していると理解することができるのです。

弱い意味は,何の問題もなく公理的性格を有しています。これでみれば,少なくとも強い意味の全体の一部は,無条件に公理的性格を有しているような要素によって構成されているということになります。

強い意味の中の弱い意味というのは,弱い意味と同様に,無条件で公理的性格を有しているといえます。もちろん,弱い意味と強い意味の中の弱い意味というのは,意味している内容そのものは完全に同一であるわけではなく,むしろ差異があるといわなければなりません。しかし,なぜそれが無条件に公理的性格を有すると判断できるのかを導く筋道というものは,この両者の間で一致します。いや,正確にいうなら,筋道自体は一致していないというべきかもしれませんが,その筋道の前提となっている条件は同一であるといえます。それは知性intellectusが何を原因causaと十全に認識し,また何を結果effectusと十全に認識するcognoscereのかという点です。知性のうちにこの条件が揃っているならば,その知性は弱い意味が公理であるということ,いい換えれば共通概念notiones communesであることを把握しますし,同様に強い意味の中の弱い意味も公理であり共通概念であるということを把握するのです。

したがって,強い意味の中の弱い意味というのは,実は弱い意味と同一の意味であること,少なくともそれを把握する知性にとっては同一であるということになります。よって,強い意味が強い意味といわれる所以,というかこれは僕が暫定的にそういっているだけですから,僕が強い意味を強い意味といっている所以は,強い意味の中の弱い意味のうちには,ほんの少しも含まれていないということになります。

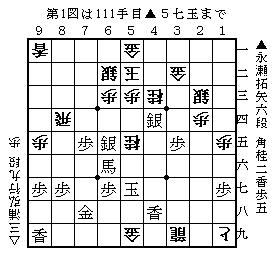

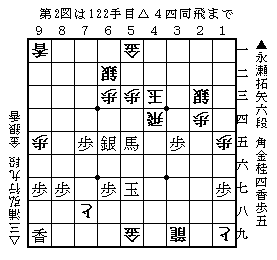

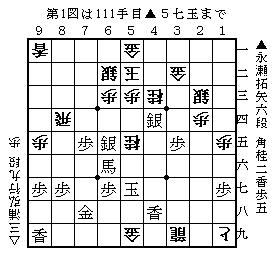

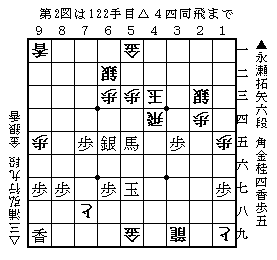

7日に指された第39期棋王戦挑戦者決定戦変則二番勝負第二局。

振駒で永瀬拓矢六段の先手。三浦弘行九段の誘導で横歩取りとなり,戦いの開始から終局まで,二転三転する激戦の将棋になりました。

△5五桂打の王手に4七から玉が寄った局面。後手は△7七歩と叩きました。

受ける手もあり得ますが,この局面では先手玉が安全なので,攻める方が普通だと思いますし,先手の勝ちになっているようにも思えます。▲4三銀不成と取り,△同金▲同香成△同王と露出させ,▲4六香の追撃。△4四香と受けたところで▲5五馬と迫りました。一手の余裕を得た後手は△7八歩成。これは先手に下駄を預けた手ともいえそうです。

先手はこの手順で進めたからには,この局面で後手玉が詰むか,先手玉が逃れていると判断していたと理解するのが妥当だと思います。どちらにしても▲4四香は取るところかもしれませんが△同飛に対してどうするか。

先手の指し手は▲同馬で,これは詰ましにいったとしか考えられない手。しかし後手玉は詰まず,後手の勝ちになりました。先手の感想と実際の指し手の整合性が合わないような印象が残りましたが,いずれにしても最後で先手が読みの制度を欠いていたというべきなのでしょう。

三浦九段が挑戦者に。棋王戦は初挑戦。タイトル戦は2010年春の名人戦挑戦以来です。

前回の考察では触れませんでしたが,現在の僕は,強い意味のうちにも,弱い意味が公理的性格をそれ自体で有すると結論したのと同一の論理が,少なくとも部分的には貫かれているという考え方を認めます。

結果が原因とは異なるものであるがゆえに結果であるといわれるのであれば,それと同じように,原因もまた結果とは異なるものであるからこそ原因と認識し得るということになります。実際にこのことは,一般的な意味において原因といわれるものが知性によって十全に認識されるという場合について考えてみても明らかです。もしもあるものXが認識されて,しかしそのものが何の結果も生じさせないようなものとして知性のうちにあると仮定してみたならば,Xの認識は原因の認識であるとはいえません。Xが原因として認識されるということは,Xの本性から,もちろんこの場合にはXの本性が十全な原因であるという必要はなく,部分的原因であっても構いませんが,そのXの本性からXではないようなあるもの,たとえばYが生じると認識されているという意味でなければなりません。そしてこのことは,どんなものが原因として認識される場合にも妥当しなくてはなりません。いい換えれば,Xにはどんなものでも代入可能ですし,また代入可能なものだけが原因と認識されていることになります。よってこれを一般的にいうならば,原因は結果とは別のものであり,結果を生じさせるものであるがゆえに原因であるといわれ得るということになります。いい換えれば,原因はそれが結果を生じさせる,結果とは別のものであるということが,一般的な意味における原因の認識には含まれているとみなすことができます。

ただし,このことは第一部公理三の前半部分でいわれていることの全部であるとは僕は考えません。よって,上述の事柄がそれ自体で公理的性格を有するのだとしても,強い意味の全体がそれで公理的性格を有するという結論にはならないと僕は考えます。なのでここでは,この部分のことを,強い意味の中の弱い意味と命名し,この部分に関しても,弱い意味と同様に,問題とはしないことにします。

実績馬と新星が入り混じった面白いメンバー構成になった第58回船橋記念。

スマイルジャックが出遅れ。抜群のダッシュでリコーシルエットがハナへ。最初の400mが22秒8というハイペースで後ろを離すことになりました。2番手は集団でエンドスターとブリーズフレイバーとエーシンジェイワン。その後ろがナイキマドリードとフォリッド。

直線に入った辺りでリコーシルエットのリードはまだ3馬身ほど。粘り込みを図ったものの一杯となり,大外からエーシンジェイワンが襲い掛かり,さらに2頭の間をナイキマドリード。最後はナイキマドリードが抜け出して優勝。1馬身半差の2着にエーシンジェイワン。4分の3馬身差でリコーシルエットは3着。

優勝したナイキマドリードは昨年の船橋記念以来1年ぶりの勝利。第56回も優勝しているのでこのレースは三連覇。能力上位は疑い得なかったところですが,揉まれるのを嫌うタイプで,1番枠はむしろ不利ではないかと思っていました。抜けてきたのは底力で克服したということでしょう。2着馬はずっと外を回らざるを得ませんでしたから,結果的にはコースロスが少なくなったのも有利でした。上積みは期待しづらいものの,まだ活躍できそうです。

騎乗した船橋の川島正太郎騎手は11月のマイルグランプリ以来の南関東重賞制覇。第56回,57回に続いて船橋記念三連覇の3勝目。管理している船橋の川島正行調教師は第43回,44回,51回,52回,56回,57回と制しているので三連覇となる船橋記念7勝目。

ふたつの意味のうち,弱い意味に関しては,僕はまったく問題にしません。これは公理Axiomaとして成立します。このことは,何を原因causaといい,また何を結果effectusというのかということから明らかです。あるいは,ことばと観念とは異なるという,スピノザの哲学の大原則に忠実にいうなら,知性intellectusが何を原因と認識し,何を結果と認識するcognoscereのかという点から明白です。

あるものが十全に認識されたからといって,ただそれだけで,そのものが結果と認識されたとはいえません。あるものが結果と認識されるためには,そのものが原因によって発生した,その原因とは別のものであるという認識cognitioが必須です。つまりあるものXが結果であると十全に認識されるということのうちには,そのものがXとは異なった原因であるYから生じたという認識が含まれているのでなければなりません。したがってこれを一般的にいうならば,結果は原因によって生じる原因とは別のものであるがゆえに,結果であると認識されるということになります。

このことから帰結するのが,原因と結果は異なったものなので,それらを同一の記号で表現するのは好ましくない,あるいは相応しくないということです。そしてこれはスピノザが第一部定理一七備考において,仮に神Deusの本性essentiaに意志voluntasが属するのだとしたら,それは人間の意志の原因でなければならないから,人間の意志とは異なったものでなければならないと主張している内容と合致します。ですから僕がこれを導き出した過程についても,スピノザの考え方に則っているということになるでしょう。

これによって,結果が生じるためには原因が存在しなければならないということ,つまり何の原因も存在しない場合には何の結果も生じ得ないということは十分に明らかだといえます。したがって弱い意味に関しては,とくに何らかの証明Demonstratioを経ずとも,それ自体で公理的性格を有し得ると僕は理解するのです。

なお,このことはおそらく第一部公理四が公理的性格を有しているということについても十全に説明していると思います。しかしこれは現在のテーマとは無関係ですから,これ以上の説明は控えます。

2014年の最初の記念競輪となった立川記念の決勝。並びは池田-平原-神山-佐久間の関東,山賀-中村の千葉,深谷に成田で渡部は単騎。

成田と山賀が飛び出しましたが内有利で誘導の後ろは成田が確保して深谷の前受け。3番手に山賀,5番手に池田となり,最後尾の渡部はこのラインを追走するレースになりました。

池田は残り2周のホームから上がっていき,出口では深谷の前に。バックに入ると内の深谷と外の池田の間を山賀が上がっていき,先頭に立って打鐘。ここから池田が発進すると外から深谷も踏み込んで先行争いに。制したのは深谷で,池田はバックで後退し,平原が3番手。そのまま平原は発進。成田のブロックをかいくぐると直線の入口では深谷の前に。あとは詰め寄られることもなく優勝。マークの神山が2車身差の2着で佐久間も1車身差で3着に続き,関東ラインで上位独占。

優勝した埼玉の平原康多選手は昨年11月の大垣記念以来となる記念競輪11勝目。立川記念は初優勝。このレースは展開が有利になりそうな平原と,パワーは最上位の深谷の争いが最大の焦点。池田は叩かれてしまったのですが,うまくスイッチできました。そこで休む選択もあったと思うのですが,そうはせずにすぐに発進したことが,結果的にラインでの上位独占の要因となったといえるでしょう。このように躊躇なく踏めるというのはその選手が好調である証と僕は考えますので,次走以降もかなりの活躍が見込めるのではないかと思います。

最初に踏まえておかなければならないのは,第一部公理三のうちには,ふたつの意味が含まれているという点です。前回の考察において,僕はそれらを便宜的に強い意味と弱い意味ということばで分類しました。続編ですので,ここでも同じいい方を用いることにします。

強い意味とは公理Axiomaの前半部分でいわれていることで,原因causaが与えられたなら,そこから必然的にnecessarioある結果effectusが発生するということです。弱い意味とは公理の後半部分でいわれていることで,結果が発生するためには原因が存在することが不可欠であるということです。

これらをそれぞれ強い意味,そして弱い意味と表現することには,明確な理由があります。この公理の前半部分は後半部分を説明することが可能であるけれども,後半部分によって前半部分が説明されるということはあり得ないということがそれです。別のいい方をするなら,強い意味が成立することを知性intellectusが十全に把握したとするなら,弱い意味の方も成立しなければならないということをその知性は自動的に把握します。しかし弱い意味の方が十全に成立するということをある知性が認識しても,直ちに強い意味が真理veritasであるという認識cognitioに至ることはないのです。

これは公理の文言から明白です。前半部分でいわれていること,すなわち原因が与えられることによって必然的に結果が生じるということが正しいのであれば,これは結果が生じるのにはその原因が存在しているというのと同じことです。いい換えるならばその原因が存在しないような結果というものは存在し得ないことになります。よって,結果の存在には原因の存在が不可欠であるという弱い意味も同時に成立します。

一方,結果が存在するために原因が不可欠であるからといって,原因が与えられたから必然的にその結果が生じたということにはなりません。原因が存在しなければ何らの結果も生じ得ないということのうちには,ただ原因が本性naturaの上で結果に「先立つ」存在existentiaでなければならないことは含まれていますが,それら両者の間に何らかの必然的な関係がなければならないということが含まれているとはまったくみなし得ないからです。

夏目漱石の小説の登場人物の中で,罰への欲望を心のうちに宿していたのは,『こころ』の先生ではないでしょうか。

先生は手記の中で,人間の罪ということばを用い,それを深く感じていたと告白しています。人間の罪というのは漠然としたいい方ですが,それは先生が抱いていた罪悪感が漠然としたもので,先生自身にもその源が不明であったため,このような言い回ししかできなかったと理解するのが妥当でしょう。

先生が感じていたこの罪悪感は,所在不明であったとはいえ,非常に強力なものでした。であれば,先生のうちには,その罪への代価を求める欲望もあった筈です。罪の代価とは罰であり,だから先生には罰への欲求があったと僕は考えるのです。

このことは『こころ』のテクストからも明らかだと思います。先生はこの罪悪感のために,見知らぬ人から鞭で打たれたいと思ったといっています。さらに後には,自分で自分を鞭打つべきであると思うようになったともいっています。

マルメラードフの罰への欲求の背後にあったマゾヒズムは,精神的なものであったかもしれません。一方,先生のこの欲望には,肉体的な意味でのマゾヒズムが含まれているといえます。鞭で打たれることが罪の対価に値するならば,鞭で打たれる肉体的な痛みは,先生にとって罪滅ぼしの快楽になり得ただろうと思えるからです。

先生はついには自分を鞭で打つだけでは十分ではなく,自分で自分を殺すべきであるとまで考えるようになります。そして明治天皇の崩御の後の乃木大将の殉死に感化され,実際にそれを実行するに至ります。

マルメラードフの最期は,酩酊の挙句の事故死とも,突発的ではあるかもしれないけれども意図的な死とも理解できるように描かれていますが,僕が罰への欲求を満たすための自殺であったと考えているということはすでに説明しました。そして僕のこの理解によれば,マルメラードフと先生という,一見しただけでは似ても似つかないようなふたりの間に,実は同じようなメンタリティーが含まれていたということになるのです。

それでは今回の考察の主旨がどういったものであるのかということ,またそれが前回の考察の主旨とどのように異なるのかということを,あらかじめ説明しておきましょう。

前回の考察の主旨というのは,ごく簡略化していうならば,第一部公理三は公理として成立しているのか否かという点でした。これについては不成立という結論を出しています。そして公理としては成立していないけれども,その内容が『エチカ』においては十全に保持されなければならないということは,そこから派生して出てきた結論であるといえます。前回の考察時にそれを派生させなければならなかったのは,『エチカ』においては第一部公理三に訴える諸定理が数多くあるので,もしも単にそれが公理としては成立しないということだけを示したなら,ほかの部分にもたらされる影響が大きすぎるからです。しかしもしもその内容に関しては真理であるなら,訴訟過程において第一部公理三を援用することが,何らの問題とはなりません。もちろん,だからといって,支障を来さないようにするために,内容の十全性が保持されるという結論を安易に出したというわけではないということは,前回の考察を読んでいただければ理解してもらえるでしょうし,今回の考察においても改めて説明することになります。

今回の考察の主旨というのは,この派生して帰結した結論のさらに先にあります。つまり,もしも第一部公理三の内容が十全に保持されるのであれば,今度はそのことからどのような事柄が帰結してこなければならないのかを探求するということです。したがって,ある意味においては,今回の考察は,前回の考察の続編であるということになります。今回の考察において前回の考察を改めて詳細に振り返らなければならないのは,今回の考察の主旨の,このような性質から生じるのだとお考えください。

このような続編を考察することには,はっきりとした契機がありました。それは端的にいって,スピノザの哲学に関する理解のうちに,この派生した帰結に齟齬を来すような内容のものがあるように僕には思えたということです。ただこの直接のきっかけについては,後に詳しく説明することにして,まずは前回の考察内容のうち,今回との関係で重要な部分の復習から開始することにします。

ニーチェの反キリストは文字通りに反キリスト,いい換えれば反救世主なのであり,反イエスであるとはいえないというのが僕の理解です。そのうちニーチェFriedrich Wilhelm Nietzscheが最も反キリストという立場を鮮明にしているのは,やはり『アンチクリストDer Antichrist』であるということになるでしょう。

この本は短い序言と62の断章から構成されています。各々の断章は単独に存在しているともいえますし,続いているとも理解できるようになっています。

ごく簡単にニーチェの考え方をまとめてしまえば,ニーチェが人間にとって悪しきことと理解するのは,ニーチェの用語でいうところのルサンチマンressentiment。それはつまり,人間の弱さとニーチェが理解する事柄から由来するもののことです。そしてこの弱さというのを情念として具体的に措定するなら,嫉妬とか復讐心vindictaということになると思います。

要するにニーチェの理解では,キリスト教という宗教religioは,そうした妬みinvidiaとか復讐に由来するような宗教なのです。ニーチェの哲学は,知の考古学ないしは系譜学と一体化したものであるとみなさなければならないと僕は考えますが,ニーチェのキリスト教に関するこの部分の理解には,ニーチェのそうした部分が色濃く反映されているといえるように思います。

そしてこの本の末尾に近い辺りで,ニーチェはキリスト教と同じように人間の弱さから由来するような思想として,アナーキズムをあげています。そしてこのふたつの思想の共通項として,嘘をついているということ,しかも単に嘘をついているだけではなく,同じ目的のために嘘をついていることをニーチェは挙げています。その同じ目的とは,破壊です。詳しく紹介はしませんが,このことは歴史の中から簡単に証明できるとニーチェは主張しています。

ニーチェの思想のすべてがこの本によって理解できるわけではありません。ただ,ニーチェの多くの書物の中では読みやすいもので,ニーチェの思想の一端を理解するのには,かなり役立つのではないでしょうか。

今日からは第一部公理三について考えていくことにします。

「与えられた一定の原因から必然的にある結果が生ずる。これに反してなんら一定の原因が与えられなければ結果の生ずることは不可能である」。

第一部公理三について考察するのは今回が2度目です。前回の考察内容に関しては,今回の考察にとっても必要ですので,後に詳しく振り返ります。最初にいっておきたいのは,そのときの結論についてです。

前回の考察では,ふたつの結論を得ています。ひとつは,第一部公理三は,公理Axiomaとしては不成立であるということです。スピノザは公理を共通概念notiones communesと等置することがありますので,それでいえば,第三部公理三の内容は,共通概念としては知性intellectusに把握され得ないということになります。いい換えればその内容は,第二部定理三八および第二部定理三九の様式では知性のうちには生じ得ないということになるでしょう。

もうひとつの結論は,たとえ第一部公理三が公理としては成立していないとしても,それはその内容が誤謬errorであるあるいは虚偽falsitasであるということではないということです。とくにスピノザの哲学,とりわけ『エチカ』というひとつの公理系のうちでは,ここでいわれている内容に関しては,十全に保持されます。つまりそれは真理veritasです。

これらふたつの結論に関していうなら,僕は現在は若干の異なった見方もできるのではないかと思っています。しかしそれはあくまでも若干の相違なのであって,この問題に関する本質的な部分を巡るような相違ではありません。とくに第一部公理三の内容が真理であるという点については,一貫して同じ考え方をもち続けています。したがって,今回の考察は,前回の考察を否定するような内容にはなりません。いい換えれば今回の考察の主題というのは,前回の考察の主題とは異なった部分に属するということになります。再度の考察の開始にあたり,まずこの点を理解しておいてください。

大晦日の東京2歳優駿牝馬を勝ったブルーセレブの父はアサクサデンエンでした。

母はホワイトウォーターアフェア。半弟に2006年のサマー2000シリーズのチャンピオンになったスウィフトカレント。またその半弟にはJRA賞で2010年の最優秀3歳牡馬,2011年の最優秀4歳以上牡馬に選出されたヴィクトワールピサ。ただ,アサクサデンエン自身は母が輸入される前にイギリスで産んだ唯一の産駒で,競走馬として輸入された馬。馬の国籍でいえば,イギリス産の日本調教馬ということになります。

2001年11月にデビューすると2連勝。素質の片鱗を現わしてはいましたが,それが完全に開花したのは遅く,初重賞制覇は2005年,6歳春の京王杯スプリングカップ。続く安田記念も連勝し,一気に大レースの勝ち馬にまで上り詰めました。騎手が次々と替った馬でしたが,安田記念制覇のときの手綱は藤田伸二騎手。

この年の秋,天皇賞で復帰して4着。この後,香港マイル,ドバイデューティフリーと海外で連戦。ドバイから帰国後の安田記念は香港馬の2着になっています。7歳秋に3戦して勝てずに引退。種牡馬となりました。

超一流といえるところまではいかなかった馬ですから,種牡馬として苦戦しているのは致し方ないところでしょう。重賞はおろか地区重賞の勝ち馬まで含めてもブルーセレブが初めて。血統的にも奥手で,ダートが向くという感じではなく,もしかするとブルーセレブが出世頭ということになるかもしれません。ただ,このタイプの種牡馬は1頭の超大物を出すという可能性もありそうです。

斎場は祖母のときと同じで,南部斎場でした。葬儀が11時半からでしたので,到着したのは午後1時過ぎ。時間から考えると,ここで軽食のようなものが出されるのではないかと僕は予想していました。父のときは北部斎場でしたが,そこで弁当を発注して,昼食ということにしていました。セレモニーホールに戻って精進落しをすることはすでに知っていましたから,父のときとは異なったケースであるということは分かっていましたが,たとえ軽食であれ,何らかの食事が可能なものが出されたなら,僕はそれを昼食にしてしまうつもりで,インスリンを持って行ったのです。もっとも,これはそういうつもりがあったというだけの話であり,インスリンは劇薬ですから,仮にここでは食事はできないということを事前に把握していたとしても,セレモニーホールに置きっぱなしにするというのはあり得ない選択ではあります。

ただ,実際にここで出されたのは,酒類とそのおつまみになるような菓子の類だけでしたので,食事を済ませるということはできませんでした。したがってインスリンを使用することはなかったということになります。お骨をあげて,またセレモニーホールにマイクロバスで戻り,精進落しが開始となったのは午後3時半過ぎ。僕が退院して以降の昼食としては,最も遅い時間になりました。

精進落しの最後に,従兄から挨拶がありました。N伯父の死因は腹膜炎であったわけですが,その遠因として,手術をするように説得したことがあると従兄は考えているようで,聞いていて辛くなるような,自身を責めるような内容のものでした。ただ,ひとりの人間が物事をこのように考えてしまうということは,自然といえば自然なのであって,こういう場合には慰めのことばは何の働きもしてくれません。従兄が感じている悲しみや悔いの情念は,時間だけが解決できるものなのだろうと思います。

この日は父の長兄が乗用車で送ってくれました。帰宅したのは午後4時40分頃のことでした。

今回の共生記はここまで。まだ昨年中の出来事がいくつかありますが,それは次回に。明日からは『エチカ』の考察に回帰します。

金沢から1頭,兵庫から1頭が遠征してきた第50回報知オールスターカップ。酒井騎手が負傷でサイレンとスタメンは瀧川騎手に,おそらく交通事情のためだと思われますが,兵庫のオオエライジンは下原騎手から張田騎手に,金沢のジャングルスマイルは平瀬騎手から内田騎手にと変更。

大外からエミーズパラダイスがハナに。ハナに立つまで脚を使いましたが,1周目の3コーナーではすでに先頭に立ち,ここからはスローペースに落としました。2番手でマークしたのがオオエライジン。3番手にはスターシップ。

レースが動いたのは2周目の向正面。中団に控えていたアウトジェネラルが外から漸進し,前に取りつく構え。対応できたのはオオエライジンで,これがエミーズパラダイスを交わして3コーナーでは先頭に出て,そのまま直線に。直線半ばから脚が止まったようで,追い上げてきたアウトジェネラルにきわどく迫られたのですが,ハナ差だけ残して優勝。アウトジェネラルが2着。ペースアップしたときには対応できなかったものの,じわじわと盛り返してきたスターシップが2馬身差の3着。

優勝した兵庫のオオエライジンは2011年の黒潮盃を勝っているので南関東重賞2勝目。この中で重賞でも勝負になりそうなのはこの馬だけだと思っていました。つまり能力は最上位だった筈で,優勝自体は順当な結果といっていいと思います。最後は苦しくなりましたが,おそらく距離適性はもう少し短いところにあるのではないでしょうか。昨年初めに一旦は南関東に転入したのですが,調教中の鼻出血があり,レースを使うことなくまた兵庫に戻った馬。どこかで重賞制覇を達成してほしい一頭です。父はキングヘイロー。母の父はリンドシェーバー。輸入基礎繁殖牝馬はアストニシメント。顕彰馬のクリフジの子孫。半妹に2011年の平和賞と東京2歳優駿牝馬を勝ったエンジェルツイート。

急な騎乗となった船橋の張田京騎手は昨年の金盃以来の南関東重賞制覇。報知オールスターカップは初勝利。兵庫に戻ってから管理しているのは寺嶋正勝調教師で,南関東重賞初勝利。

経典ひとつをとってみても,同じ仏教でも宗派によって大きな相違があるのですが,本門仏立宗と高野山真言宗を比べたときに,僕が最も違っていると感じるのは,さらに別の部分にあります。あらかじめ断っておきますが,これはただ僕がそのように感じるというだけのことであり,どちらが優れていてどちらが劣っているというような価値判断の話ではありませんので,その点は留意しておいてください。

僕の受け止め方では,本門仏立宗というのは,高野山真言宗に比べれば,あまり正確な表現ではないかもしれませんが,現世的な,あるいは即物的な御利益というものを重視しているように思えます。これは住職が参列者に対して何か話をするような際に,どのような内容の話を好んでするかという点からまず感じます。本門仏立宗の住職が好むのは,信者の宗教的行為の話で,それがどのように御利益に結び付くかをよく説明します。一方,高野山真言宗の住職,ここで僕が念頭に置いているのは祖母の寺の住職ですが,やはり宗教的な話もしますが,これはたとえば数珠にはどのような意味があるのかといった,宗教的知識の啓蒙のような内容で,それが信者にとってどれほどの利益になるかということは少しも含まれません。

一方,読経についていえば,高野山真言宗では経典に書かれている文言だけを唱えます。これに対して本門仏立宗の読経は,経典に書かれていることとは別に,参列者のための読経というのが含まれます。これはたとえば家内の繁栄とか,帰り道の安全とかいった事柄です。そして僕の理解では,このような類の御利益を重視するということは,本門仏立宗という宗派の大きな特徴のひとつであるように思えるのです。

葬儀の終了後は遺体は霊柩車に。そちらには家族が同乗し,残りの参列者は全員が1台のマイクロバスに乗り込んで斎場へと向いました。参列者はちょうどこのマイクロバスが満員になる程度であったことになります。なお,またセレモニーホールに戻って精進落しというスケジュールになっていましたので,貴重品以外はここに置いていきました。僕はインスリンを携帯していましたので,これは持っていっています。

12月30日に立川競輪場で行われたKEIRINグランプリ2013。並びは新田-成田の福島,長塚-平原-後閑の関東,深谷-金子ー浅井の中部で村上は単騎。

新田がスタートを取って前受け。村上がその後ろで4番手に長塚,7番手に深谷で周回。残り2周半から深谷が上がり始め,残り2周のホームでは誘導も交わして先頭に。続いた長塚が4番手。この後ろに村上がスイッチして新田は8番手。一列棒状のまま打鐘になり,ここから深谷が発進。隊列は変化のないままバックに。村上だけは動いていきましたがバック過ぎでは一杯。展開有利に運んだ金子が直線から踏み込んで優勝。深谷と金子の中を割った浅井が4分の3車輪差で2着。金子の外を踏んだ長塚が8分の1車輪差で3着。

優勝した愛知の金子貴志選手は競輪祭から連続優勝でビッグ4勝目。グランプリはこれが初出場。昨年の競輪で最も印象に残ったのがこの師弟の絆。ならばと車券もここから買ったのですが,そういう意味では2013年の競輪界を象徴するようなレース内容であり,結果であったといえるのではないでしょうか。思いのほか配当もついて個人的にもラッキーでした。深谷の頑張りはもちろんですが,浅井が3番手を固めたことも大きかったと思います。競輪祭でこの師弟がワンツーを決めたことにより,賞金順で浅井のグランプリ出場が決定したという経緯があり,そこが大きな意味をもったといえるでしょう。

通夜が終って午後7時頃からセレモニーホール内の食堂で精進落し。帰りは父の次兄の乗用車で送ってもらいました。帰宅したのは午後8時半頃でした。

翌日,12月19日の木曜日が葬儀でこれは午前11時半から。この日は午前10時半頃に家を出ました。前日と同様に国道16号線の沿線まで出ますと,磯子行きの市営バスが来ました。そこでそれに乗って磯子駅まで向い,そこからタクシーに。駅ならばタクシー乗り場がありますから,すぐに乗ることができ,時間的にも十分な余裕をもってセレモニーホールに到着。前夜の参列客の数からして,受付に3人は不要であろうということになり,この日は僕が免除され,葬儀に出席することになりました。予定通りの時刻に開始されています。なお,このときは祖母のときと同じで,繰り上げ初七日の法要も同時に行われています。N伯父のお寺は高野山真言宗で,これも祖母と同じです。ただ,何の報知もなく読経が継続しましたので,どこまでが葬儀の法要で,どこからが初七日の法要であったのかは僕には分かりませんでした。確か祖母のときは,ここまでが葬儀でここからは初七日であるということを,住職が教えてくれたように記憶しています。

宗派が同じですから,経典も同一です。ただ同じ経典を読経しているわりには,リズムとかスピード,また抑揚にはだいぶ違いがあるように僕には感じられました。また,祖母の寺の住職は,読経の最後に「南無大師遍照金剛」と参列者全員で唱えるように命じますが,N伯父の寺の住職はそれはせず,単独で唱えますから,この点にも明確な相違があります。

経についていえば,僕が最も慣れ親しんでいるといえる本門仏立宗の経というのは,日本語の文章になっています。なので仏教用語と思しき単語を別にすると,どういう内容を読経しているのかということは聞いていると大部分は理解できます。しかし高野山真言宗の経は,何語かは分かりませんし,もしかしたらそれも日本語ではあるのかもしれませんが,少なくとも僕たちが使用するようなことばとはおよそかけ離れていて,その意味というのは聞いていてもさっぱり分かりません。