関根名人記念館で指された第40期女流名人位戦五番勝負第二局。

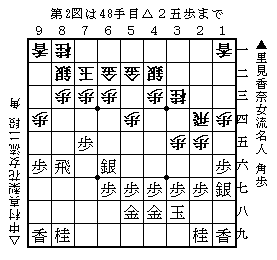

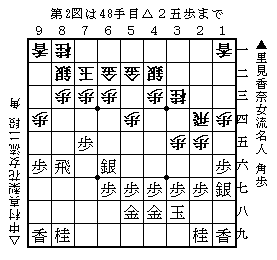

里見香奈女流名人の先手で三間飛車。中村真梨花女流二段も三間に振っての相振飛車。後手が先手に追随して,相浮き飛車の相金無双。第34期女流王将戦三番勝負第二局と第三局に似た将棋。

先手が8筋で歩を入手した局面。後手も△2六歩▲同歩△同飛▲2七歩△2四飛と,同じように構えました。そこで▲1七銀と上がるのは,里見名人が好む手という印象が僕にはあります。△2五歩と受けました。

第1図から第2図まで,先手の銀だけが上がっていますので,後手は純粋に一手の損。銀を1七に上がるのはそれ自体ではプラスとはいえないように思うので,あり得る指し方なのでしょうが,非常に不思議な気がします。△2六歩と突く局面か,△2五歩と打つ局面で,△5三銀と上がっておく方が普通なのではないでしょうか。

手得になったので先手から攻めることに。後手は入玉含みで対抗しましたが,先手の攻めが最後まで続き,先手の勝ちとなりました。中村二段としては得意とする攻める展開にできなかったのがまずかったように思います。

里見名人が連勝。第三局は来月9日です。

僕の考えでは,3パターンの必然のうち,第一のパターンおよび第二のパターンと第三のパターンとの間では,大きな相違点があります。前者が必然といい表されるものに対するある積極性ないしは肯定的要素を表現するのに対して,後者は必然といわれるものについて消極性ないしは否定的要素,あるいはそこまでいわないとしても限定的要素を含んでいるのです。これが僕が第三のパターンについては必然とはいわず,強制ということの最大の理由です。

第一のパターンでは,必然といわれているものの存在の永遠性が説明されます。これがその事物の肯定であるということにとくに説明は不要でしょう。一方,第三のパターンでは,必然といわれる事物は,自由ではないということが含意されます。これがその事物の限定的要素を含んでいるということも,やはりとくに説明するまでもないことだと思います。

第二のパターンは,原因から結果が必然的に生じるといわれているのですから,ここでは原因である事物と結果である事物の双方が説明されています。ただ,このうち原因の方に関しては,それは結果を生じさせるものなのですから,それが肯定されているということ,あるいは少なくともそれに関して何らかの限定的要素が含まれることはないということは,同様に特別の説明は不要でしょう。

問題は,第二のパターンの結果に関してだと思います。原因から必然的に結果が生じるということは,そのうちに弱い意味,すなわち原因が与えられなければ結果が生じるということはないということを含有します。そしてこれだけでみるならば,これを結果についてのある限定であると解する方が自然であるように思えます。一般的に考えても,もしもAが存在しなければBは存在し得ないというならば,BはAによって限定されていると理解することが可能であるように思われるからです。

しかし僕は,第二のパターンにおいては,結果に関しても限定的要素が含まれてはいないというように理解しています。つまり,第一のパターンおよび第二のパターンと第三のパターンとの相違というのは,絶対的な相違であると考えているのです。

里見香奈女流名人の先手で三間飛車。中村真梨花女流二段も三間に振っての相振飛車。後手が先手に追随して,相浮き飛車の相金無双。第34期女流王将戦三番勝負第二局と第三局に似た将棋。

先手が8筋で歩を入手した局面。後手も△2六歩▲同歩△同飛▲2七歩△2四飛と,同じように構えました。そこで▲1七銀と上がるのは,里見名人が好む手という印象が僕にはあります。△2五歩と受けました。

第1図から第2図まで,先手の銀だけが上がっていますので,後手は純粋に一手の損。銀を1七に上がるのはそれ自体ではプラスとはいえないように思うので,あり得る指し方なのでしょうが,非常に不思議な気がします。△2六歩と突く局面か,△2五歩と打つ局面で,△5三銀と上がっておく方が普通なのではないでしょうか。

手得になったので先手から攻めることに。後手は入玉含みで対抗しましたが,先手の攻めが最後まで続き,先手の勝ちとなりました。中村二段としては得意とする攻める展開にできなかったのがまずかったように思います。

里見名人が連勝。第三局は来月9日です。

僕の考えでは,3パターンの必然のうち,第一のパターンおよび第二のパターンと第三のパターンとの間では,大きな相違点があります。前者が必然といい表されるものに対するある積極性ないしは肯定的要素を表現するのに対して,後者は必然といわれるものについて消極性ないしは否定的要素,あるいはそこまでいわないとしても限定的要素を含んでいるのです。これが僕が第三のパターンについては必然とはいわず,強制ということの最大の理由です。

第一のパターンでは,必然といわれているものの存在の永遠性が説明されます。これがその事物の肯定であるということにとくに説明は不要でしょう。一方,第三のパターンでは,必然といわれる事物は,自由ではないということが含意されます。これがその事物の限定的要素を含んでいるということも,やはりとくに説明するまでもないことだと思います。

第二のパターンは,原因から結果が必然的に生じるといわれているのですから,ここでは原因である事物と結果である事物の双方が説明されています。ただ,このうち原因の方に関しては,それは結果を生じさせるものなのですから,それが肯定されているということ,あるいは少なくともそれに関して何らかの限定的要素が含まれることはないということは,同様に特別の説明は不要でしょう。

問題は,第二のパターンの結果に関してだと思います。原因から必然的に結果が生じるということは,そのうちに弱い意味,すなわち原因が与えられなければ結果が生じるということはないということを含有します。そしてこれだけでみるならば,これを結果についてのある限定であると解する方が自然であるように思えます。一般的に考えても,もしもAが存在しなければBは存在し得ないというならば,BはAによって限定されていると理解することが可能であるように思われるからです。

しかし僕は,第二のパターンにおいては,結果に関しても限定的要素が含まれてはいないというように理解しています。つまり,第一のパターンおよび第二のパターンと第三のパターンとの相違というのは,絶対的な相違であると考えているのです。