ドレナージって言う言葉知っていますか?

これを知っていたらまず医療関係者です。

英語の「drain」というのは「(液体)を徐々に排出する、水はけを良くする」という意味です。

また「drainage」は「排水、排水ポンプ、排水装置」という意味です。

つまり医療行為としては「手術した部分に管を入れて、体外に排出する」ことを指します。

おなかの手術のあとに手術した部分に管が入っているでしょう。

あれが「ドレナージ」です。

頭の手術でもドレナージをする事がよくあります。

皮膚の下に入れる場合は「皮下ドレナージ」

脳室に入れる場合には「脳室ドレナージ」

腰から入れるのは「脊髄ドレナージ、またはスパイナルドレナージ」

といいます。

くも膜下出血の手術では、おもに出血や髄液を外に出すために行われます。

頭に水がたまる「水頭症」を伴う事が多く、くも膜下出血によって髄液に血が混じってしまい、これにより血管が縮むためにその予防として行うのです。

脳血管内手術の方がクリッピングよりもこの水頭症が少ないという報告があります。

これはくも膜を手術でこわすことが水頭症の悪化につながるという事を示しています。

たかがくも膜といえども大事なんですね。

さて頭に管が入っていると、すごく驚きますが、本人は痛くもかゆくもありません。

管を入れておいて、十分に排出されたら抜いてしまいます。

この管一本が命に関わる事もあるんですよ。

病院で「ドレナージ」という言葉を聞いたら「ああ、あれか!」と思い出してくださいね。

これを知っていたらまず医療関係者です。

英語の「drain」というのは「(液体)を徐々に排出する、水はけを良くする」という意味です。

また「drainage」は「排水、排水ポンプ、排水装置」という意味です。

つまり医療行為としては「手術した部分に管を入れて、体外に排出する」ことを指します。

おなかの手術のあとに手術した部分に管が入っているでしょう。

あれが「ドレナージ」です。

頭の手術でもドレナージをする事がよくあります。

皮膚の下に入れる場合は「皮下ドレナージ」

脳室に入れる場合には「脳室ドレナージ」

腰から入れるのは「脊髄ドレナージ、またはスパイナルドレナージ」

といいます。

くも膜下出血の手術では、おもに出血や髄液を外に出すために行われます。

頭に水がたまる「水頭症」を伴う事が多く、くも膜下出血によって髄液に血が混じってしまい、これにより血管が縮むためにその予防として行うのです。

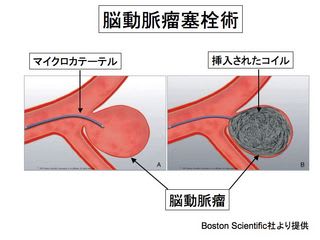

脳血管内手術の方がクリッピングよりもこの水頭症が少ないという報告があります。

これはくも膜を手術でこわすことが水頭症の悪化につながるという事を示しています。

たかがくも膜といえども大事なんですね。

さて頭に管が入っていると、すごく驚きますが、本人は痛くもかゆくもありません。

管を入れておいて、十分に排出されたら抜いてしまいます。

この管一本が命に関わる事もあるんですよ。

病院で「ドレナージ」という言葉を聞いたら「ああ、あれか!」と思い出してくださいね。