街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

国領駅付近の町並み

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

国領駅付近の町並み

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

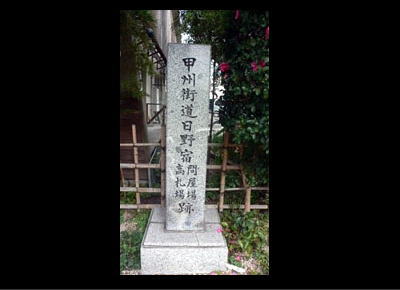

甲州街道日野宿 問屋場・高札場跡

cosmophantom

2011年11月29日 東京都

日野宿本陣

東京都日野市日野本町

日野宿本陣は都内で唯一残る江戸時代に建てられた本陣建物です。 今の建物は嘉永2年(1849)正月18日の大火で焼失してしまった主屋にかわるものとして建設されました。幕末に日野宿の問屋と日野本郷名主を務めていた佐藤彦五郎が本陣兼自宅として翌元治元年(1864)12月から使用された建物です。 大火をきっかけに自衛の必要を痛感した佐藤彦五郎は八王子千人同心の井上松五郎から天然理心流を紹介され、近藤周助に入門し、自宅に道場も開きました。佐藤彦五郎は卓越した技量からか4年後には免許皆伝をとっています。 この道場には、やがて近藤勇や沖田総司、山南敬助らが訪れるようになり、日野出身の土方歳三・井上源三郎らを交えた新選組と日野の人々との物語の幕が開けられたのです。まだ、この建物が完成する前のことです。 建物は文久3年(1863)4月に上棟され、翌年完成しています。上棟の少し前、同じ文久3年2月には徳川14代将軍家茂が上洛。その警護のために新選組の前身となる浪士組が京都へ向っています。この浪士組に近藤勇や土方歳三、井上源三郎、沖田総司らが参加しています。本陣の建物の準備には10年に及ぶ歳月を費やしたと言いますから本陣建設の槌音を聞きながら、同じ敷地内にあった道場ではのちに新選組になる面々が木剣の音を鳴り響かせていたことになります。日野市観光協会ホームページより

▲雪隠

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

日野宿本陣

東京都日野市日野本町

日野宿本陣は都内で唯一残る江戸時代に建てられた本陣建物です。 今の建物は嘉永2年(1849)正月18日の大火で焼失してしまった主屋にかわるものとして建設されました。幕末に日野宿の問屋と日野本郷名主を務めていた佐藤彦五郎が本陣兼自宅として翌元治元年(1864)12月から使用された建物です。 大火をきっかけに自衛の必要を痛感した佐藤彦五郎は八王子千人同心の井上松五郎から天然理心流を紹介され、近藤周助に入門し、自宅に道場も開きました。佐藤彦五郎は卓越した技量からか4年後には免許皆伝をとっています。 この道場には、やがて近藤勇や沖田総司、山南敬助らが訪れるようになり、日野出身の土方歳三・井上源三郎らを交えた新選組と日野の人々との物語の幕が開けられたのです。まだ、この建物が完成する前のことです。 建物は文久3年(1863)4月に上棟され、翌年完成しています。上棟の少し前、同じ文久3年2月には徳川14代将軍家茂が上洛。その警護のために新選組の前身となる浪士組が京都へ向っています。この浪士組に近藤勇や土方歳三、井上源三郎、沖田総司らが参加しています。本陣の建物の準備には10年に及ぶ歳月を費やしたと言いますから本陣建設の槌音を聞きながら、同じ敷地内にあった道場ではのちに新選組になる面々が木剣の音を鳴り響かせていたことになります。日野市観光協会ホームページより

▲雪隠

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

日野市のマンホール

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

「日野の渡し」があったと思われる地点

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

多摩川と立日橋(たっぴばし)

▲多摩都市モノレール線

▲写真奥に肉眼で富士山が見えたのですが・・・

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

日野の渡し碑

立川観光協会 撰 関 頑亭 書

日野の渡しの出来たのは いつの頃だか誰も知らない 江戸時代中期貞享年間 この地に渡しが移されたことは 確かであろう かつて信濃甲斐相模への人々は この渡しを過ぎると 遠く異境に来たと思い 江戸に向かう人々は 江戸に着いたと思ったという

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

旧道の様子

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

旧甲州街道の標識

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

日野橋の五叉路

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

立川市へ

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

潤澤学舎跡

潤澤学舎は、国立第一小学校の前身です。明治5(1872)年8月に学制が制定され、各村に学校の設置が義務付けられると、翌年9月25日、青柳村で私塾を開いていた杉田吉左衛門氏を首席(校長のこと)とし、この地に開校されました。校舎は杉田吉左衛門の私宅内にある三間×五間(約50㎡)の蚕室を借り受け、借り校舎として教室にあてました。当初は職員1名(杉田吉左衛門市)と児童三十名前後でした。その後明治9年に「谷保小学校」と名称をあらため、明治16年に現在の位置に移転しました。

cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

関家かなどこ跡

関家は、鋳物三家(矢澤、森窪、関氏)の一家と言われ、江戸時代から明治初期まで鋳物を業としておりました。梵鐘、仏像等の他に、鍋釜などの日用品を製造しており、鋳物三家の銘のある梵鐘には、立川普済寺、府中高安寺、日野牛頭天王(現八坂神社)等があり、保谷山南養寺のものには、安永六年(1777)関氏の銘が刻まれています。また、関家には、観世音菩薩座像の鋳型が保存されており、この原形をもとにした仏像は、所沢の薬王寺にありましたが、戦争中の供出により失われてしまいました。昭和三十七年の作業場等の発掘調査により面積約150平方メートルの中に、鉄滓(てっし)、鉄片、陶片、煉瓦等が発見されております。平成5年3月 国立市教育委員会

☆cosmophantom

街道ウォーク<甲州街道<国領駅~八王子駅

2011年11月29日 2回目

常夜灯

この灯ろうは、火難除けの神を祀る秋葉神社に由来する火伏せの守りと、甲州街道の明かりとして建てられたと伝えられています。裏の基壇には「文久三年癸亥四月」(1863)と彫られています。かつては「ジョートミ」と呼ばれた回覧板が各戸に廻り、毎夕交代で灯をともしました。「あぶやら」の屋号を持つこの屋敷地に保存されており、郷土の暮らしを伝える貴重な文化財です。

cosmophantom