街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

謡坂石畳

この辺りの上り坂がとても急なため、旅人たちが自ら歌を唄い苦しさを紛らわしたことから、「うたうさか」と呼ばれていたのが次第に転じ、「うとうざか=謡坂」になったのだともいわれています。・・・・・・・・・・御嵩町

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

安藤広重作「木曽海道六拾九次之内 御嶽」モデルの地

浮世絵師「安藤広重」による名作「木曽海道六拾九次」シリーズのうち御嶽の作品。広重は御嶽では宿場の中ではなく、細久手宿から御嶽宿に至る街道沿いの木賃宿をモチーフにしている。

江戸時代、浮世絵の世界で名を馳せた人物に安藤広重(1797~1858)がいる。その作風は、情緒性を高め静のなかに動を表現する独特の手法で風景画に新境地を開きました。代表作に「東海道五拾参次(全55枚)」のほかこの「木曾海道六拾九次(全71枚)」があり、御嶽宿では当時の庶民の旅で多く利用された「木賃宿」を中心に、囲炉裏を囲んだ旅人たちの和やかな会話が聞こえてきそうな様子を見事に描写しています。そして、作品のモデルとして選んだ場所がこのあたりだといわれています。広重の作品のなかに「木賃宿」が登場する例は非常に珍しく、軒下にいる二羽の鶏もまた、作品に描かれることはごく稀です。 御嵩町

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

謡坂十本木一里塚(94里)

岐阜県可児郡御岳町謡坂

慶長九年二月、徳川幕府は東海道・中山道・北陸道に江戸日本橋を基準として、道の両側に五間四方(約16メートルほど)の塚を築造させました。これが一里塚です。 一里塚は、一般的に一里ごとに榎、十里毎に松を植えて旅人に里程を知らせる重要なものでした。現在の御嵩町内にその当時四ヶ所あった一里塚は、幕藩体制崩壊後必要とされなくなり、明治四一年にこの塚は二円五〇銭で払下げられ、その後取り壊されました。この一里塚は昭和四十八年、地元有志の手でかつての一里塚近くに復元されたものです。

この一里塚あたりで、大変珍しいことで、ウォーカーとすれちがいました。街道を歩いているのかな?

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

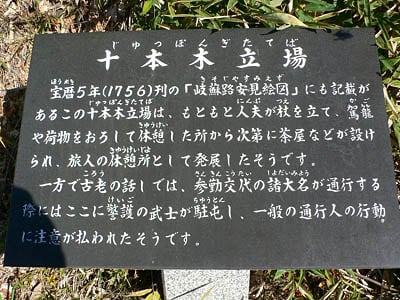

十本木立場

岐阜県可児郡御嵩町謡坂地内

宝暦5年(1756)刊の「岐蘇路安見絵図」にも記載があるこの十本木立場は、もともと人夫が杖を立て、駕籠や荷物をおろして休憩した所から次第に茶屋などが設けられ、旅人の休憩所として発展したそうです。一方で古老の話しでは、参勤交代の諸大名が通行する際にはここに警護の武士が駐屯し、一般の通行人の行動に注意が払われたそうです。

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

一呑の清水(ひとのみのしみず)

中山道を旅する人々にとって、一呑清水はのどを潤し、旅の疲れを癒す憩いの場所でした。江戸時代末期、将軍家降嫁のために江戸へ向かった皇女和宮は、道中この清水を賞味したところ、大層気に入り、のちの上洛の際、永保寺(現岐阜県多治見市)にてわざわざここから清水を取り寄せ、点茶をしたと伝えられています。岐阜県名水50選のひとつ。

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

唄清水

岐阜県可児郡御嵩町謡坂

年中絶えることなくわきでる清水は、昔時中山道を上り下りする旅人に疲れと渇きをいやしていたであろう。この碑は嘉永7年(1854)千村源征重臣が建立。 「馬子唄の響きに浪たつ清水かな」五歩

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

御殿場

文久元年(1861)皇女和宮の行列が中山道を下向し、十四代将軍徳川家茂公に輿入れした。その際、一行が休憩する御殿が造られたことから、ここを御殿場と呼ぶようになったといいます。和宮の行列は姫宮としては中山道最大の通行といわれ、4千~5千人にも及ぶ大行列でした。近隣では十月二十八日の早朝に前日宿泊した太田宿(現美濃加茂市)を出発し、昼には御嶽宿にて休息、そしてここ御殿場でも再び休息をとったのち、大湫宿(現瑞浪市)で宿泊しました。中山道が別名「姫街道」と呼ばれるのは、こうした姫宮の行列が多く通行したためです。

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

馬の水飲み場

?

?

ここは物見峠といい、道路の両側に計五軒の茶屋があり、十三峠前後のこの地であれば往来の馬もさぞかしのどが渇いたであろう。存分のみなさいと北側に三カ所の水飲み場が設けてあった。

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

御嵩へ向かう旧道

▲ 先に見える集落は御嵩なのか?

▲ 山内嘉助屋敷跡

山内家は江戸時代に酒造業を営んでいたが、今は坂の途中に立派な石垣が残るのみとなった。中山道を通行する諸大名の休憩所として、旅する人々には一夜の宿として使われたようである。 御嵩観光協会

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

鴨之巣一里塚(93里)

岐阜県瑞浪市日吉町字平尾

江戸へ93里、京へ41里という道標の中山道鴨ノ巣一里塚です。一里塚は道の両側に一対づつ築かれましたが、ここの場合、地形上北側の塚が16m東方にずらされているのが特徴です。ここからは鈴鹿、伊吹やアルプスの山々が一望できます。 (市県指定史跡)

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年12月01日 16回目

秋葉坂の三尊石窟

秋葉坂の途中の右手上段に祀られているのが、秋葉坂の三尊石窟です。明和5年(1768)の三面六臂の馬頭観音・同7年の千手観音・秋葉前立仏の3体が、それぞれの石室に並んで祀られており、坂の名の秋葉山の小祠は直ぐ上の木立の中にあります。この三尊石窟は、宿時代道中安全を祈ってこの前で合掌し、往来した旅人たちの姿が目に浮かぶような風情のある場所です。

大黒屋旅館ホームページより

本文 cosmophantom