2015年7月12日 東京都

日テレ大時計

東京都港区東新橋1丁目6−1

この時計は、「誰からも愛される恒久的なシンボルの設置」を目指して、スタジオジブリと日本テレビが共同プロジェクトを立ち上げ、足掛け6年をかけて制作したからくり時計です。 平成18年12月20日完成

幅18m、高さ12m

2016-05-13 09:47:50

cosmophantom

2015年7月12日 東京都

日テレ大時計

東京都港区東新橋1丁目6−1

この時計は、「誰からも愛される恒久的なシンボルの設置」を目指して、スタジオジブリと日本テレビが共同プロジェクトを立ち上げ、足掛け6年をかけて制作したからくり時計です。 平成18年12月20日完成

幅18m、高さ12m

2016-05-13 09:47:50

cosmophantom

2015年5月5日 東京都

雑司が谷旧宣教師館

東京都豊島区雑司が谷1-25-5

雑司が谷旧宣教師館は、明治40年にアメリカ人宣教師のマッケーレブが自らの居宅として建てたものです。マッケーレブは、昭和16年(1941)に帰国するまでの34年間この家で生活をしていました。豊島区内に現存する最古の近代木造洋風建築であり、東京都内でも数少ない明治期の宣教師館として大変貴重なものです。

また、当時の新興住宅地における布教活動と幼児教育の拠点としての意味を持っていたことを地域の人が記憶しており、昭和62年9月1日に、豊島区の登録有形文化財として登録し、その後、特に重要な文化財として保存、活用をさらに進めるため、平成4年11月10日に、指定文化財としました。その後、平成11年3月3日、東京都指定有形文化財(「旧マッケーレブ邸」)になりました。

この建物は、木造総2階建て住宅で、全体のデザインはシングル様式であり、細部のデザインにはカーペンターゴシック様式を用いており、19世紀後半のアメリカ郊外住宅の特色を写した質素な外国人住宅です。

雑司が谷旧宣教師館へは、都電荒川線雑司ヶ谷駅から徒歩

cosmophantom

2016年4月30日 東京都

八王子城跡その2(御主殿跡) 100名城

東京都八王子市

小田原北条氏最大の支城です。天正12年(1584)から天正15年(1587)頃に築いたと伝えられています。天正18年(1590)に豊臣秀吉の小田原攻めの際に上杉景勝・前田利家の軍勢に攻められ落城しました。 八王子市ホームページより

※ 八王子城跡は本丸跡と御主殿跡とではルートが異なり今回は御主殿跡へと向かいました。八王子城跡ガイダンス施設から御主殿跡へ

▲ 甲州街道

▲八王子城跡ガイダンス施設

▲古道

▲大手の門跡

橋を渡った先の高台が御主殿跡

▲虎口: 城郭や陣営などの最も要所にある出入り口

▼御主殿跡

落城後は徳川氏の直轄領、明治以降は国有林であったため、落城当時のままの状態で保存されていた。発掘調査の結果、礎石を沢山つかった建物の跡や水路の跡、多数の遺物が出土した。なお礎石は土砂で被われ表面は芝生となっているが、今でも当時のまま残っている。

cosmophantom

2016年4月26日 神奈川県

江ノ島 その2

神奈川県藤沢市

江ノ島岩屋から江ノ島弁天橋へ 急な階段が続きます

江ノ島神社の奥にある奥津宮の隣、そして江ノ島神社発祥の地である洞窟の上に祀られたお宮です。

1993年に崇敬者によって建立されました。

---

奥津宮

奥津宮の拝殿の天井には、「八方睨みの亀」が描かれている

▲江ノ島展望灯台:観光用なのです

▼中津宮

▼迎津宮

江ノ電で鎌倉へ。鎌倉で「鳩サブレ」「鎌倉コロッケ」などを購入して帰宅。のんびりと過ごした一日となりました。

cosmophantom

2016年4月26日 神奈川県

江ノ島

神奈川県藤沢市

東京近郊で日帰りで楽しめる観光スポット。若者に人気がありますが、オヤジでも楽しめる場所!

品川駅からJRで大船駅へ、大船駅から湘南モノレールで江ノ島駅へ

このモノレールは結構揺れる・・・

江ノ電 江ノ島駅

遊覧船で江ノ島の裏側へ

江ノ島岩屋

長い歳月を経て波の浸食でできた岩屋は、第一岩屋(奥行152m)と第二岩屋(奥行56m)から成ります。昭和46年以来、長期閉鎖されていましたが、周辺施設を一新し、平成5年4月から再開されています。

古くから信仰の対象にもされてきた岩屋。弘法大師が訪れた際には弁財天がその姿を現し、また源頼朝が戦勝祈願に訪れたとも言われています。照明や音響で演出された洞内では、様々な展示物から江の島が歩んできた歴史と文化の一端をご覧いただけます。また、全長128mのオープンスペースからは相模湾とその向こうに広がる富士・箱根・伊豆方面の景観が一望でき、開放感をご満悦いただけるでしょう。 藤沢市観光協会

▲亀岩 確かに亀に見える

cosmophantom

2016年4月11日 岩手県

JR平泉駅

岩手県西磐井郡平泉町平泉字泉屋

平泉駅前。写真が不鮮明なのは突然の雪のため

東北の駅百選定駅

2002年に「鉄道の日」記念行事の一環として、国土交通省東北運輸局管内(青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県)の特徴ある駅100駅を、各事業者の自薦リストを元に選考委員会が選定した。先に関東運輸局で行われた関東の駅百選に倣ったものである。他の「駅百選」とは違い、公募によるものではなく、100駅が一度に決定・発表された。2016年3月26日時点で、このうち5駅が廃駅、1駅が駅舎消失、1駅が営業休止となっている。

▲国宝金銅華まん(まんの字は変換不能)。もちろんこれはレプリカ!!

みごとな「しだれ桜」 きっとこのあたりでは有名な桜なのだろう

cosmophantom

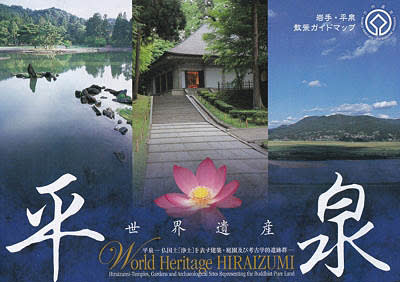

2016年4月11日 岩手県

中尊寺 世界遺産

岩手県西磐井郡平泉町

中尊寺は山号を関山といいます。17院により構成される天台宗の一山寺院です。嘉祥3年(850年)に慈覚大師円仁によって開山されたと伝えられます。その後、奥州藤原氏の初代清衡が、本拠地を江刺豊田館から平泉に移し、長治2年(1105年)に造営に着手しました。初めに、多宝寺が建てられ、次いで大長寿院(二階大堂)が完成したと伝えられます。大長寿院は、高さ15メートルという大きな建物でした。その中には、高さ約9メートルの金色阿弥陀如来像が、本尊として安置されていました。平泉に侵攻した源頼朝は、大長寿院を見て驚き、それを模して鎌倉に永福寺を建てたそうです。このように、清衡は次々に大伽藍を建立し、天治元年(1124年)には金色堂を完成させました。全盛期には、40にも及ぶお堂や塔などがあったといわれています。

国宝の金色堂は、七宝珠玉が贅沢に使われており、他に類を見ない独自のものです。また、須弥壇の中には初代清衡、二代基衡、三代秀衡のご遺体と四代泰衡の首級が納められています。

月見坂を登って本堂・金色堂へ

▼弁慶堂

▲地蔵堂

▲薬師堂

▲観音堂

▲本坊表門

江戸初期の建築と推定される。中尊寺伝によると、もと、伊達兵部宗勝邸の旧門で、万治2年(1659)に現在地に移築されたという。その軸部及び妻飾部には桃山時代の影響がみられる。装飾は堅実であり、薬医門としてこの地方での古い貴重な遺構である。 いわての文化情報大辞典

▼本堂

中尊寺の中心となる堂塔のひとつで、年間を通じて多くの法要・儀式、そして様々な行事が行われています。現在の本堂は明治42年に再建されたもので、本尊の釈迦如来坐像は丈六仏という一丈六尺の大きな仏様です。初代清衡公が中尊寺造営の折「丈六皆金色の釈迦如来」を中尊寺のご本尊様に安置したことにならい、平成25年、現在の仏様を建立・安置いたしました。 中尊寺ホームページより

▲不動堂

▲峯薬師堂

▲大日堂

▲鐘楼

▲金色堂

世界文化遺産、国宝第1号。方三間の阿弥陀堂で内外を黒漆で塗り、その上に金箔で押したため、金色堂とよばれている。内部の長押、柱、須弥壇には金蒔絵、極彩色が施され、要所は宝相華文を透し彫りにした金具で装飾されている。 じゃらん

パンフレットより

▼中尊寺経蔵 重要文化財

金色堂の近くにある。国宝の一切経を納めていた建物で、一部平安時代の古材が使用されているが、建築年代は鎌倉末期と推定されている。内部には国宝の螺鈿八角須弥壇(実物は讃衡蔵へ移動) が置かれ、壇上には獅子に乗った文殊菩薩像と従者4体からなる文殊五尊像(重文)を安置していた。

▼金色堂旧覆堂 重要文化財

1962年、金色堂の解体修理工事が始まるまでの約500年間、金色堂を風雨から守ってきた堂で、1964年に100メートルほど北西の現在地に移築された。建築年代は室町時代中頃と推定される。

▲釋迦堂

▲弁財天堂

突然の雪!!

※ 突然の雪のため重要文化財の能舞台を見そびれてしまった。残念!

cosmophantom

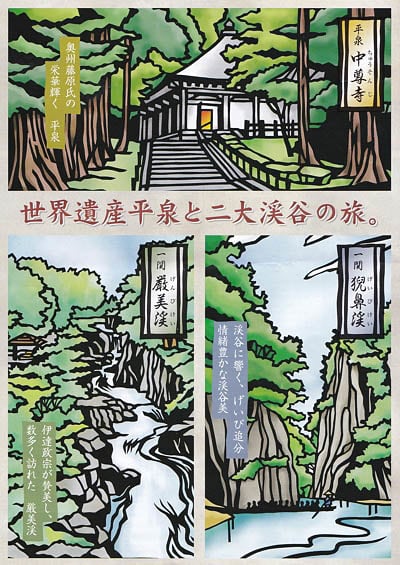

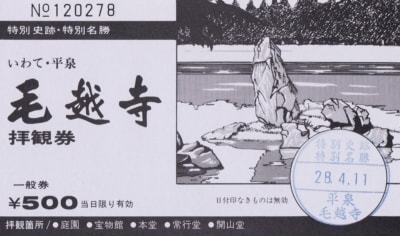

2016年4月11日 岩手県

毛越寺(もうつじ) 世界遺産

岩手県西磐井郡平泉町

毛越寺は慈覚大師円仁が開山し、藤原氏二代基衡(もとひら)から三代秀衡(ひでひら)の時代に多くの伽藍が造営されました。往時には堂塔40僧坊500を数え、中尊寺をしのぐほどの規模と華麗さであったといわれています。奥州藤原氏滅亡後、度重なる災禍に遭いすべての建物が焼失したが、現在大泉が池を中心とする浄土庭園と平安時代の伽藍遺構がほぼ完全な状態で保存されており、国の特別史跡・特別名勝の二重の指定を受けています。平成元年、平安様式の新本堂が建立されました。 Wikipedia

毛越寺ホームページより転写

本堂:平成元年建立 毛越寺一山十八坊の本坊

中央が本尊の薬師如来(平安時代作) 両脇に日光・月光菩薩

▼開山堂

毛越寺を開かれた慈覚大師円仁(794~864)をお祀りする堂である。慈覚大師は天台宗第三代座主となり生前の業績を称えられ、日本初の大師号を授けられた。在唐九年間の紀行「入唐求法巡礼行記(にっとうぐほうじゅうれいこうき)」はマルコポーロの「東方見聞録」、玄弉三蔵(げんしょうさんぞう)の「西遊記」とともに三大旅行記として高く評価されている。現地説明板より

▼鐘楼跡

金堂円寺から左右対称に翼楼が延び、それぞれ大泉が池の汀に向かって南に折れ進む。東廊の先端に造られたのが鐘楼である。土壇の礎石は16個のうち13個が完存する。 現地説明板より

▼常行堂

本尊は宝冠阿弥陀如来。奥殿には秘仏摩多羅神をまつる。毎年正月二十日に古式常行三昧の修法が行われ、国指定の重要無形民俗文化財である「延年の舞」が奉納される。現在の常行堂は、享保十七年(1732)に再建されたものである。 現地説明板より

▼遣水

この遣水は、庭園の発掘調査中に往時の姿のままに発見されたもので、遣水の遺構は奈良の宮跡庭園を除いては例が無く、平安時代の遺構としては唯一のものである。遣水は池に水を取り入る水路であり、玉石を底に敷き詰め、流れには水越し、水切りの石、その他水の曲がり角や池への注ぎ口に石組を配するなど平安時代の指導書「作庭記」の様式を余すところなく伝えている。その美しい流れとせせらぎは浄土庭園に風雅な趣を添えており、「曲水の宴」の舞台ともなる。

曲水の宴

毛越寺の「曲水の宴」は、昭和61年5月18日、藤原秀衡公八百年御遠忌特別大祭の記念行事として、藤原氏三代の栄華を偲び再現されました。曲水の宴とは、遣水の流れに盃を浮かべ、流れ来る間に和歌を詠み、終わって盃を戴くという、中国から伝わった催しで平安時代に盛んに行われました。

鐘楼堂

現在の鐘は、昭和50年(1975)、人間国宝・香取正彦氏によるもので、当時、天台座主であった山田恵諦大僧正(やまだえたいだいそうじょう)の銘が刻まれています。護摩に願い事を書いて納め、この鐘を響かせることができます。 現地説明板 なお、この鐘は500円で突くことがべきるが・・・・

▲隣接する観自在王院跡

世界文化遺産。二代基衡公の妻が建立したと伝えられる寺院跡。ほぼ完全に残っている浄土庭園の遺構。世界遺産。 じゃらん

▲洲浜

の東南隅に築山と対照的に造られた洲浜は、砂洲と入江が柔らかい曲線を描き、美しい海岸線を表しています。他に比べて池底を特に浅くし、広々と玉石を敷き詰めているので、水位の昇降に応じて現れるゆったりした姿を眺めることができます。 毛越寺ホームページより

出島遺組と池中立石

毛越寺大泉が池のなかでも東南岸にある荒磯(ありそ)風の出島は、庭園中最も美しい景観の一つです。水辺から水中へと石組が突き出し、その先端の飛び島には約2メートルの景石が据えられ、庭の象徴として池全体を引き締めています。 毛越寺ホームページより

cosmophantom

2016年4月11日 青森県

浅虫温泉駅 青い森鉄道

青森県青森市大字浅虫字螢谷

駅前の足湯

-----

浅虫温泉から中尊寺へ。中尊寺の最寄り駅は平泉駅 乗り換えが沢山ある

浅虫温泉駅→青い森鉄道→青森駅

青森駅→東北本線→新青森駅

新青森駅→新幹線(はやぶさ)→盛岡駅

盛岡駅→東北本線→平泉駅

☆ ☆ ☆

青森駅

☆ ☆ ☆

新青森駅

「はやぶさ」は全席指定ですが、指定券がなくても空いている席があれば、座ってかまわない!

---

盛岡駅

※※ 東北本線 下り 普通列車で平泉駅へ

cosmophantom

2016年4月10・11日 青森県

浅虫温泉の町並み

青森県青森市浅虫

青森のいで湯、当浅虫温泉は、昔からの温泉地として全国に知られています。平安時代に慈覚大師(円仁)により発見された温泉は、布を織る麻を蒸すためだけに使われていました。1190年にこの地を訪れた円光大師(法然)が、傷ついた鹿が湯浴みするのを見て村人に入浴をすすめ、それ以来人々に利用されるようになりました。温泉名も麻を蒸すことに由来し、「麻蒸」が転じて「浅虫」になったといわれています。 浅虫温泉ホームページより

宿泊先にて(4月10日)

▲湯の島

「湯の島」は浅虫観光港から西北800mの沖合いにあります。4月中旬には全島カタクリが咲き乱れ、時期にあわせてカタクリ祭りが開催されます。また樹齢400年を越すケヤキの巨木もあります。浅虫温泉の象徴である湯の島は約600~700万年前の火山活動によってつくられました。正面には赤い鳥居と弁財天を祀る祠があります。明治30年頃、浅虫村民が観光客の目を和ませるため赤茶けた島に黒松の苗木2,000本を小船で運び植樹したと言い伝えられています。 青森県観光情報サイト

▲岬の奥に見える光は青森市内のものであるらしい

---

浅虫温泉早朝散歩。なんと、雪!!(4月11日)

▲浅虫温泉駅

▲麻蒸湯とあります。麻蒸は浅虫の語源

▼浅虫温泉の人気宿

棟方志功はここを常宿にしていたとのこと

モチーフはねぶた祭り

2016-05-02 05:48:35

cosmophantom

2016年4月10日 青森県

津軽鉄道 五所川原駅など

▼津軽鉄道車内

▲「津鉄文庫」車内に本が置かれている!

▲JR五所川原駅

▲五所川原は「立佞武多」の町

▲ホテル内ディスプレイの「立佞武多」

津軽五所川原駅

---

▲入線した五能線「リゾートしらかみ」

※「浅虫温泉」へ

五所川原駅→川部駅→青森駅→浅虫駅

▼五所川原駅から五能線で川部駅へ

五能線の車窓から 見事な津軽富士

▲リンゴ畑

▼川部駅

cosmophantom