長男、次男がまだ保育園、小学生だった頃の話、夫婦共働きで、時間的余裕も、精神的余裕も、経済的余裕も無い自営業を続けていた時代ではあったが、せめて子供達の思い出になれば・・との思いが有って、春、秋の行楽シーズン等の休日には、忙中敢えて閑を作り、強引に?、家族で周辺の低山を、よく歩き回っていたものだった。その後、次男が小学生になった頃からは、「せめて毎年1回、夏休みには、家族で登山しよう」と決め込んで、尾瀬や八ヶ岳や白馬岳、乗鞍岳、木曽駒ケ岳、仙丈岳に出掛けたものだったが、それまで、登山の経験等ほとんど無く、体力にも自信が無く、山の知識情報にも疎かった人間が、よくもまあ思い切って出掛けたものだと、後年になってからつくづく思ったものだった。息子達が巣立ってからも、その延長線で、夫婦で細々、山歩きを続けてはいたが、数年前に完全に仕事をやめてからは、時間が有っても、今度は気力体力減退、あの山もこの山も、今や、遠い思い出の山となってしまっている。今となっては、あの日あの頃、思い切って、登山を敢行していたことを、本当に良かったと思うようになっている。ブログを始めてからのこと、そんな山歩きの思い出を備忘録、懐古録として、ブログ・カテゴリー「山歩記」に書き込んだり、古い写真を引っ張り出して、「デジブック」にしたりして懐かしんでいたものだが、「デジブック」が終了してしまったこともあり、改めて、過去の記事を、コピペ、リメイクしてみようと思っているところだ。昔のことを懐かしがるのは、老人の最も老人たるところだと自嘲しながら・・・・。

その18 「蝶ヶ岳から常念岳」(1日目)

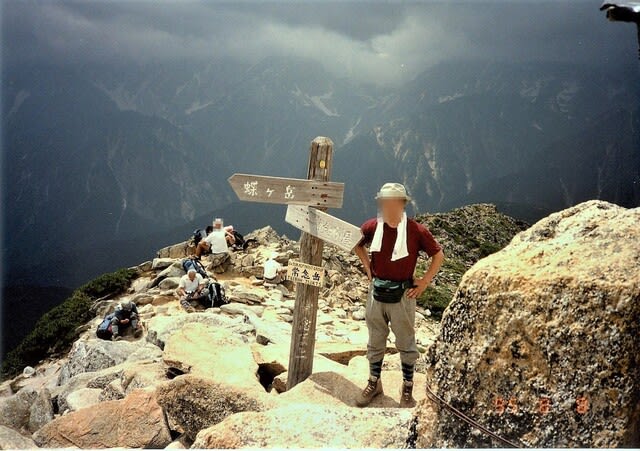

かれこれ27年前の1995年8月のこと、妻と二人で、蝶ヶ岳から常念岳を歩いたことが有った。(長男、次男は、それぞれ受験勉強中等々で、不参加)。蝶ヶ岳から常念岳への尾根縦走路は、穂高連峰、槍ヶ岳等の絶好の展望台、大パノラマが堪能出来るコースとあって、登山者に大人気のコースだが、日程、体力等を考慮して、三股から蝶ヶ岳へ上がり、蝶ヶ岳から常念岳、常念岳から三股に戻る、周回ルートとし、何分、体力に自信の無い夫婦二人だけの山行、山小屋2泊、余裕を持たせた、ゆっくり、のんびりの山行にしたのだった。

若い頃から北陸の実家に帰省する際、毎度、松本平や安曇野で、ひときわ目立って聳える常念岳を車窓から眺めており、いつかは一度、登ってみたいと思いながらも、なかなかその機会がなかったものだが、その内いつか等と言ってられない歳になり、その年、意を決して敢行したものだった。常念岳は、常念山脈の盟主、安曇野の風景には無くてはならない シンボル的存在の山である。

「蝶ヶ岳・常念岳」は、「ブログ内検索」してみたら、5年前にも、ブログ・カテゴリー「山歩記」に書き込んでいることが分かったが、今年も夏山シーズンを迎え、なんだか懐かしくなり、改めて、コピペ・リメイクしてみることにした。

当時はまだ、バカチョンカメラ(小型フィルムカメラ)しか持っていなかった頃で、後年になって、アルバムに貼って有った紙焼き写真をスキャナーで取り込んだ写真が外付けHDに残っており、改めて引っ張り出した。どんどん記憶曖昧になってきているが、写真や記録・メモ等を見ると、あの日、あの場所の情景が蘇ってくるから不思議だと思う。

深田久弥著 「日本百名山」

「常念岳」

(一部抜粋)

評論家臼井吉見氏が書いていた。松本の氏の小学校の校長はいつも窓から外を指して「常念を見よ」と言ったが、その言葉だけが今も強く記憶に残っている、と。また松本に数年住みながら、いっこう山登りに興味を持たなかった男だったが、ただ常念だけは一度登ってみたかった、と洩らした友人がいた。松本平から見た常念岳を知っている人にはその気持がわかるだろう。

それはわが友人だけではない。六十年も前にウエストンが言っている。「松本付近から仰ぐすべての峰の中で、常念岳の優雅な三角形ほど、見る者に印象を与えるものはない」と。ウエストンもやはりその美しい金字塔に惹かれて登ったのだろう。彼がその頂上に立ったのは、明治二十七年(1894年)の夏だった。金字塔と呼ばれるにふさわしい山はわが国に幾つも数えられるが、その最も代表的な一つとして常念岳が挙げられよう。(中略)

松本から大町へ向かって安曇野(あずみの)を走る電車の窓から、もしそれが冬であれば、前山を越えてピカリと光る真っ白いピラミッドが見える。私はそこを通るごとに、いつもその美しい峰から眼を離さない。そして今年こそ登ろうと決心を新たにするのが常である。

山行コース・歩程等

(1日目)三股駐車スペース(標高1,350m)→水場→大滝山への分岐→

蝶ヶ岳ヒュッテ(標高2,677m)(泊)

(標準歩行所要時間=約4時間50分)

(2日目)蝶ヶ岳ヒュッテ→瞑想の丘→横尾への分岐→蝶ヶ岳山頂(標高2,664.3m)→

2,512mピーク→常念岳山頂(標高2,857m)→

常念乗越・常念小屋(標高2,466m)(泊)

(標準歩行所要時間=約5時間)

(3日目)常念小屋→(常念岳巻き道)→前常念岳(標高2,662m)→三股駐車スペース

(標準歩行所要時間=4時間40分)

(朝日新聞社の週刊「日本百名山」から拝借)

(1日目)

前日、仕事を早めに切り上げ仮眠、やはり、真夜中に自宅を出発し、午前5時30頃には、三股に到着したようだ。すでに、20台程の駐車スペースは、ほぼ満車状態だったが、なんとか駐車出来て安堵。午前6時頃、「登山計画書」を投函し、三股を出発したとある。

最初は沢伝い、樹林帯を進み、そろそろ尾根筋への急登に差し掛かろうかというあたりで、足元の小さな白い花の群落に目が止まり、覗き込んでいた時、かなり早いペースで追い付いてきた、後続の単独行の男性から、「これは、ゴゼンタチバナという花ですね」と、声が掛かった。男性は、富山県から来て、日帰りで蝶ケ岳をピストンして帰るという、健脚、ベテラン登山者だったのだろう、一言二言話をしただけで、あっという間に後姿が見えなくなってしまったが、その時、初めて、「ゴゼンタチバナ」という花名の高山植物を知ったのだった。その頃までは、まるで花等に興味も関心も無く、まして高山植物等、チンプンカンプン、山歩きをしても せいぜい、バカチョンカメラ(小型フィルムカメラ)で、記念に人物を入れてスナップ写真を撮るくらいが関の山、花の写真等を撮ろう等とも思わなかった類だったのだが、「ゴゼンタチバナ」という花名の響きが、妙に脳裏に焼き付いてしまい、「バカのひとつ覚え」、あの時以来、俄然、高山植物に興味関心を覚えるようになり、毎度、山歩きの途中は、積極的に花を探したり、撮ったり、帰ってから調べたりするようになった気がする。

高山植物のみならず、野の花、庭の花にも、興味関心を持つようになり、花の写真をカシャ、カシャ撮るようになったのも、もしかしたらあの時がきっかけだったのかも知れない等と、思ったりしている。

ただ、その時、確かに撮ったはずの「ゴゼンタチバナ」の写真が残っていない。もしかしたら、薄暗い場所だったため、ピンボケで、プリントしなかったのかもしれないし、どうだったのかの記憶は無くなっている。

振り返り記事「ゴゼンタチバナ(御前橘)」 ⇨ こちら

キヌガサソウ? カラマツソウ?

尾根に取り付いたあたりから、、

暑さと睡眠不足で、次第にペースダウン、

一歩一歩、ゆっくり登った気がする。

登り詰めると、右方が開け、

目指す常念岳が見え、

ようやく、ヤッホー!な気分になり・・・・、

やっとの思いで、主稜線の「大滝山への分岐」に辿り付き・・・

お花畑に癒やされる

ハクサンフウロ? クルマユリ?

ミヤマキンポウゲ?

13時30分頃には、蝶ヶ岳ヒュッテに到着したようだ。

さっそく、宿泊手続きをしたが、

かいこ棚?、布団1枚に3人?、ザックの置き場も無しの超過密状態?

ギョ!、ギョ!、ギョ!

小屋の外を逍遥、のんびり、ゆっくり過ごした気がする。

穂高連峰、槍ヶ岳の稜線に沈む太陽、

もっとマシな夕景を撮りたい願望も有ったが、

所詮、バカチョンカメラ(小型フォルムカメラ)

蝶ヶ岳ヒュッテと月、

夕食は、17時からだったが、山小屋の常、女性グループ等の昂揚した賑やかなおしゃべりが果てしなく続いていたような気がする。とても就眠出来そうになかったが、睡眠不足と疲労でぐったり、19時頃には、布団に潜りこんだようだ。

ただ、その後に、最悪事態発生?・・・・・

(つづく)