朝刊を読んでいると「プリナップ」という言葉が目にとまりました。

英語では「prenuptial agreement」・・・婚前契約。

結婚をする前に結婚に関する取り決めをしておき、契約書・覚書を作成。

その書は「婚前契約書」のほか「婚前同意書」とも呼ばれているとのことです。

夫婦共有財産の範囲を厳密に決める傾向のある欧米では、広く行われているとのことです。

ハリウッドスターの渡辺謙さんと南果歩さんもプリナップをかわしていたそうです。

「万が一、渡辺謙の不都合により離婚する場合には、南果歩へ財産の殆どをを譲る」といったものだったのでしょう。

すごい契約です・・・汗。

プリナップは、婚前にお互いに話し合い、「離婚した場合、慰謝料は××万円」「離婚した場合、親権は母方」「週に外で飲めるのは二回まで」「食器洗いと洗濯は夫が担当する」・・・といった内容で詰めていくそうです。

とっても欧米的です(笑)。

新聞記事では、日本にもプリナップ協会というのがあり、婚前契約書の作成の相談にのり、最終的には公正証書にしてくれるとのことでした。

このプリナップ協会の代表者の女性は、行政書士・・・ちょっと感心した次第です。

行政書士法の第1条の2では「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」と行政書士の業容を定めています。

プリナップは、「その他権利義務又は事実証明に関する書類」であり、とても行政書士らしい仕事と言えると思います。

行政書士と言えば、車庫証明、農地転用、会社設立、運転免許関係、風営法許可、帰化申請など、どちらかというと地味な仕事をしています。

しかしながら、最近ではニューウェーブな仕事をしている行政書士が出てきています。

相続専門の行政書士・・・超高齢社会のニッポン、おじいちゃん・おばあちゃんを相手に親身な相談を受ければ、そこそこ仕事がとれそうです。

家系図作成する行政書士・・・戸籍を過去にさかのぼって調査し、依頼主のオリジナル家系図を作成、巻物のような立派な家系図を作ってくれるそうです。

ペット専門の行政書士・・・犬、猫などのペットを巡る法律に精通し、ペット好きな依頼主の相談にワンストップで応えるというもの。トレンドをとらえています。

小職も大学3年生の時、行政書士の資格を取得しました。

法学部法律学科で法律の勉強をしていたのですが、会社法ゼミの教授から行政書士試験の受験を勧められました。

「法学部で学ぶ学徒であれば、当然に合格できる資格・・・全員、受けなさい!」

ゼミ生みんなで、数か月勉強。

試験科目は、憲法、民法、行政法などの法律科目と原稿用紙のマス目を埋める「作文」の試験があったように記憶しています。

過去問を一所懸命解いて、何とか合格することが出来ました。

自治大臣名の合格通知が届き、ちょっと嬉しかったのを覚えています。

現在は、総務大臣の管轄になっているんですかね?

ゼミの仲間たちは、その後、司法試験に合格して弁護士になった奴、都庁に入った奴、銀行や企業に入った奴など様々な人生を歩み始めて、今に至ります。

そんな中、小職だけは、広告代理店へ・・・ちょっと異色です(笑)。

卒業後、社会に出て、いろいろな行政書士の方を知ることになり、その仕事の多様性に驚いたことを覚えています。

バブル経済の頃、ゴルフ場の開発のため、農地転用の許可申請、河川法やクラブハウスに関係する食品衛生法や消防法、風営法などの許可申請等をワンストップでやっていた神奈川県の行政書士。

東京銀座のクラブやキヤバレー、バーの風営法の許可申請を専門としていた行政書士。

中国人やアジア人の帰化申請を専門にし、口コミマーケティングで大繁盛していた行政書士。

それぞれ専門分野を持って、ニッチな仕事をされていました。

皆さんが言われていたのが、弁護士法第72条の問題。

非弁行為・・・弁護士の業務に抵触しないように注意するとともに、弁護士と提携しながら法的な対応もされていました。

行政書士という資格、切り口次第では、新しい業容、仕事が開発できる可能性があると思います。

ニッチな専門性や経験を武器に、オンリーワン、他にはないユニークさを目指す・・・。

さらに、マーケティングの才覚があれば、ブレークする可能性も大だと思います。

定年後は、ニューウェーブ行政書士として、働くのも手かもしれません。

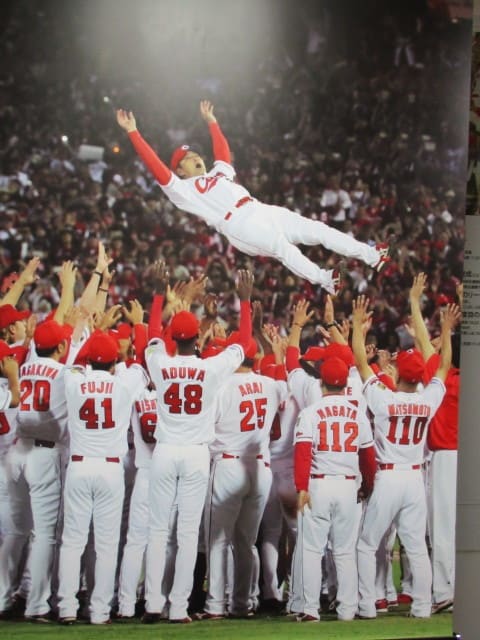

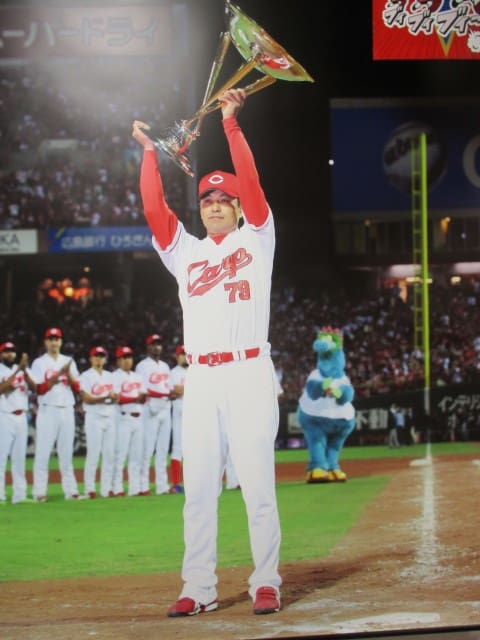

広島と言えば、路面電車。最新式のLRTから、80年物のレトロ電車までが道路の真ん中の軌道を走っています。いっぽう、全国的には、ちょっとマイナーなのですが、広島の中心......

広島と言えば、路面電車。最新式のLRTから、80年物のレトロ電車までが道路の真ん中の軌道を走っています。いっぽう、全国的には、ちょっとマイナーなのですが、広島の中心......