私にとって、藁と竹 は、とても惹かれる素材。ずっとテーマです。

ここ数年冬は藁編みが馴染んで来ましたが、今日は竹。

岩出山は竹細工の盛んな町として栄えてきました。

一時期は量産品におされてきましたが、

一周まわって手仕事の素晴らしさが見直されつつある時代になってきました。

道の駅の工芸部会にも何組か竹細工を出荷する生産者がいます。

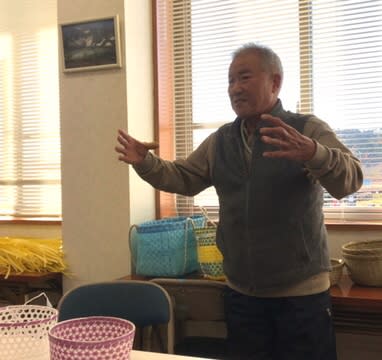

Hさんもその1人。齢80に近いですが、元自衛官。バリバリの職人。

同級生のお父さんでもあります。

素晴らしいザルを編み道の駅でも大人気です。

付き合いも長いのですが、竹細工は今のうちに触れておきたいなとずっと思っていたが機会が作れず居ました。

春先だったか部会の集まりの時に

どっかに研修に行くのもいいけど、足元の仲間からみんなで学ぶのもいい。

内輪の内輪でもいいからやってみましょ!と提案して実現。

Hさんも「こんな素晴らしい文化があるんだから、元気なうちに教えたい!」

と乗り気になってくれたので本日が第一回の講習。

蓋開けてみると10人以上の部会員申込があり、大盛況。

ホントは2、3人がお互いじっくりやれていいのだけれど、人気あるなら仕方ない!

Hさんもご機嫌にスタート。

いきなり竹は難しいのでと、梱包で使われるリサイクルPPバンドを使って。

Hさんは材料は買わずに全てリサイクル。こっちは丈夫で手入れも楽なので山菜取りにも使っています。

編み方も自分で工夫を重ね、オリジナルの特許も申請しているのにはおどろきました。

正直「竹じゃないのか・・・」とナメてました。

これが難しいのなんの。久しぶりに悶絶の時間でした。まだ初歩の初歩の第一歩なのに。

段階ごとに丁寧に見本を見せてくれるのですが、

これがさすがは職人で、本気を出すと手の動きが速すぎて追えない!

始めは机上でじっくりやってましたが、熱中して、やりやすい態勢で、と

最後は絨毯に向かい合ってみんな顔真っ赤にして本気になりました。

といってもまだ今日は初歩の初歩の「こんな感じよ〜」というのを感じるだけ。

あっという間に予定時間を1時間オーバーしてしまいました。

自主練しないとついてけなさそうな気がしますが、やっぱり想像通り面白い手仕事。

竹を扱えるようになるまでは粘ります。

部会長黒田さんとも話し、この時間を継続していって来年は部会の核事業にしたい。

こういう時間がないと逆に身が入らない。

それをHさんにも伝えたら

「このメンバーから後継者が出てくれればこんな嬉しいことはない!いいよ」

と言ってくれたのでひと安心。

先生が右。私が左。

そんなに変わらないように見えますが、途中で「なんだコレ!」と放り投げられ、

仲間の部員に修正に修正を重ねてもらって、の出来です。

いや〜久しぶりに、燃える難しさです。

まめに休憩しながら無事一日終了。

まめに休憩しながら無事一日終了。