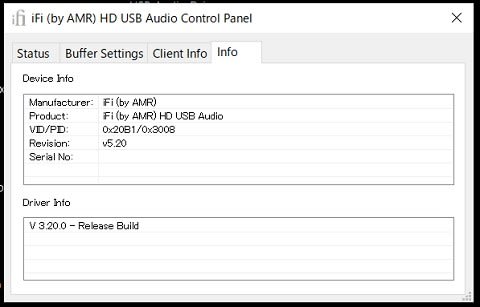

横浜方面はようやく梅雨入りして、さすがに雨の日が多くなりました。毎日の散歩も叶わない日も出てきました。来週あたりから少しずつ、出社の機会が増えそうです。県外への移動が可能になると、日常がかなり戻ってきた感じがするのではないかと思います。約2か月半、在宅勤務が続きましたので、通勤電車も久しぶりです。さて、オーディオの方ですが、機器の配置替えと共に、思い切って床の絨毯を外してみました。音がライブ側に振れるは承知の上ですが、断捨離の勢いが勝った感じです。デッドよりはライブの方が御しやすいという、楽観視もあります。

床に絨毯を敷いたのは2012年ですから、もう8年も前になります。 当時の日記を振り返ると、ライブ寄りを気にしていたことがわかります。その後、オフ会で絨毯の問題をご指摘いただいたこともありましたが、特に手を入れることもなく現在に至っていました。MFPCが提示する子細な音をできるだけ失いたくない、といった気持ちが背景にありました。2013年に導入したヤマハの調音パネルにより、音の煩さが抑えられることも分かっていました。という訳で、あっさりと決断しました。

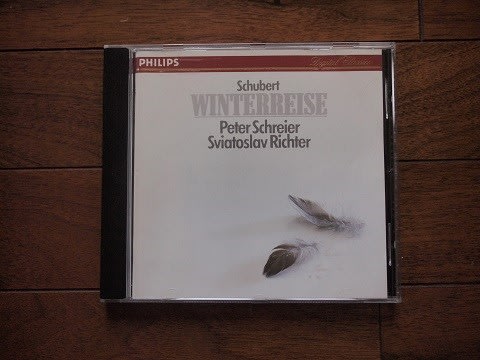

当然ながら音は変わりました。それでも、ここを出発点にしていい音だと思いました。先日、ヤフオクで購入できたシュライアー/リヒテルの「冬の旅」(西ドイツ盤)です。季節外れですが、最近聴いています。会場の空気感がしっかりと伝わってきます。歌の力、ピアノの優しさに、浸りました。他のジャンルも一通り聴いていますが、特にクラシック系は、絨毯をとった方が望ましいようです。リスポジ後方に調音パネルをもう1枚、でも良いかも知れません。急ぐ必要はありません。耳を慣らしながら調整を楽しみます。

話題は変わってステレオサウンドです。長らく買っていませんでしたが、ウィーンアコースティックのSPが記事になっていたこと、ソース機器やカートリッジに関する記事が面白そうだったことから、購入しました。ちらほらストリーミング音源をCD同等以上の音質で聴く話題もあり、音源の多様化は進んでいるようです。あとはファイルの記憶媒体が、すっかりプレイヤーになっている感じですね。果たして、Direttaはステサンに登場するのでしょうか。まだ流し読みですが、なかなか楽しく読めています。

ステレオサウンドが販売する音源に、ピンクレディー、南沙織、アリスが登場。SACDやアナログレコードでの提供です。時代の移り変わりですね。市場が細るハイエンドオーディオの現在を映しているようです。