65歳以上の独居世帯がH27年で592万。平成22年比、23%増。この伸びで令和2年を推定すると728万世帯。すなわち728万人の一人住まいの老人がいるということ。女性が6割以上。6~7割が持ち家で半数は家計の心配はないとか。生活への満足度は半数がまあまあということらしい。つれあいがなくなった後の女性は特に元気だ。隣近所との交流はあるし、趣味や旅行で外にでかけることが多いようだ。コロナ禍で多少気分は憂鬱に傾いているかもしれないが・・・

(観世音寺のコスモスと園児たち)

こんな余生の過ごし方でいいのかしらと余計なことを考えずに生きる人は、まあこんなもんだということで思考停止させて生きているのだろうね。孤独の勧めという類の本が一ぱい出ている。

時宗の宗祖、一遍上人が「生ぜしもひとりなり、死するも独なり。されば人と共に住するも独なり、そひはつべき人なき故なり」という言葉を残しているとか。人と一緒に住んでいても要するに一人、一緒に死ぬことはできないということをよく認識しておけということか。

とはいえ、人という字は互いに支え合う、人間という字は人の間にいないと生きられないという本来的な意味もある。基本は感謝の気持ちと相手に過分の見返りを期待しないことでしょうね。

SNSはそういう人とのつながりを感じていたいという人間の本性から皆、スマホの奴隷になってしまうのだろうね。地元の写真愛好会にはいって十数年。月1例会はあるがそれが終わって1か月、まったくメンバーの動きが見えない。フェイスブックもやっているが写真を投稿すると設定した友達仲間から即、応答、リアクションが返ってくる。やはり人間は反応してくれる人間とつながっていたいという本能があるのではないか。独居老人がペットを飼ったり、AIロボットを買って、自分に音声で反応してくれる存在を求めるのだね。

この1~2か月、俳句を1日1句は作るということにチャレンジしている。俳句がそれなりに楽しめる境地になるには多作多捨、多読多憶がキモとか。私の俳句の先生は大阪府の藤井寺市在住のF先生。私の駄作をメールで送らせていただき添削、アドバイスをいただいている。

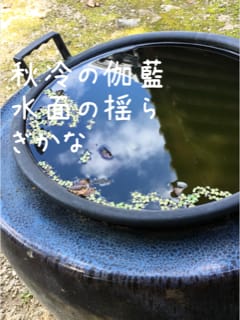

毎回、厳しくも的確な添削講評をいただき、己の勉強不足、基本体得不足を痛感させられている。教えてもらった写真俳句のアプリ、「手書きカメラ」をつかって、多作多捨に励んでいる次第。本来、俳句の表記は縦書きで字間をあけないのが基本だがとりあえずはメモ代わりに直感的に書き留めてあとで推敲する寸法。

キリン九州工場のコスモスがダメだったので太宰府、観世音寺のコスモスをチェックに出かけた。人に見せるためではないようでコスモスも疎らで今一だったが遊びに来ていた保育園児や山並みをバックに撮ってみた。スタッフや園児と対話。気分がやわらぐ。観世音寺の先の戒壇院にも足を伸ばす。干し柿が数十個軒先に吊るしてある。

何のための水がめかわからないが水面に伽藍が映っていた。これをスマホのアプリ「手書きカメラ」で撮って即興で定型におとしこみメモとして残す。

俳句などやって何が楽しいかと言われそうだが四季折々の自然の移ろいに敏感になり季語を選んだり定型に落とし込む作業で脳トレになりそうだし、たまにびしっと決まれば自画自賛でも気分爽快。まあこういったところですかね。まあ75をすぎて体の節々がきしんできているがぼちぼちやっていくことにしましょう!!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます