生野鉱山とJR生野駅近くの口銀谷(くちがなや)地区は、銀山で働く人達が町を作り、当時の繁栄を物語る独特の景観を残しています。400年以上にわたり、採掘・製錬・運輸といった鉱業と鉱山町の発展に伴って形成されてきた「国内唯一の鉱山の歴史と生業が今も生き続ける現役鉱山都市」として、国の重要文化的景観に選定されています。

生野銀山からの帰りは、14:42生野銀山口発のバスに乗りましたが、駅までの途中で降りて、口銀谷の町並みを見ながら歩いて帰りました。

この橋の向こう側には山神宮が祀られています。昔は川に沿って鉱石を運ぶ「鉱石の道」がつけられていて、大正時代には電気機関車がトロッコを引いて走っていました。

これより前、明治9年から生野銀山と兵庫県の飾磨津(現姫路港)との間に、生野鉱山で産出した鉱石、鉱山で必要な機材や物資を運ぶために馬車で結ぶ舗装道路が作られ、「銀の馬車道」と呼ばれていました。日本初の高速産業道路でしたが、明治28年に播但鉄道(現JR播但線)ができてからは、そちらに役割を譲り、その跡は今は大部分が国道や県道となって残っているそうです。

バスを降りて少し歩いた所に「朝来市旧生野鉱山職員宿舎(甲社宅)」があります。

生野鉱山に勤めていた職員の住宅のうち甲社宅の通称だった5棟が平成22年に復元整備され、公開されています。

うち3棟は1876(明治9)年に明治政府直轄であった生野鉱山の上級官吏用宿舎として建てられ、2棟は1896(明治29)年に三菱合資会社に払下げられてから建てられた社宅です。修復する時にそれぞれ明治初期と後期、大正期、昭和中期の設備、建具、家具、調度品を備えて、時代によって変化してきた日本人の生活様式を見ることができるようにしています。

大正期の宿舎は「志村喬記念館」となっています。

俳優・志村喬さん(1905-1982)のお父さんは生野鉱山の冶金技師で、幼少の頃にこの宿舎に住んでいました。実際の生家(甲11号棟)は今はありませんが、甲7号棟を大正時代の様式に改修して志村さんの写真や映画の資料を展示しています。

その家の台所土間の様子。

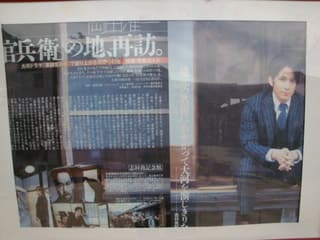

廊下に座っているのは岡田准一くん 。黒田官兵衛を演じた時にここを訪れた時の写真です。

。黒田官兵衛を演じた時にここを訪れた時の写真です。

。黒田官兵衛を演じた時にここを訪れた時の写真です。

。黒田官兵衛を演じた時にここを訪れた時の写真です。

昭和期の台所。

カラミ石(中央瓦の下の四角い石)と三菱の紋がついた生野瓦。

カラミ石は鉱石から銀や銅などを製錬した後のカスを方形に成形した約100kgの石。固くて重いので家の土台や塀材として生野町のあちこちに残っています。

生野瓦は寒冷地の気候に適して固く焼き締められた独特の赤い色をした瓦です。

生野にはこれら甲社宅の他に、鉱山長社宅、乙社宅、寺の上社宅、茶畑社宅など700戸以上の社宅がありました。

生野鉱山の町に住む社員や技師は都会から転勤で来る人も多く、その家族もふくめて職員宿舎に暮らす人々の生活は当時では”ハイカラ”なものでした。都会から持ち込まれた食べもの、ハヤシライスが今では生野の名物になっています。町のあちこちのお店でそれぞれの味のハヤシライスが出されていますが、これは生野銀山の食堂で食べたものです。