長崎の次の日は雲仙温泉に泊まりました。

夜中に温泉街に着くと辺りは明らかに硫黄の匂い。

温泉につかって極楽気分を味わった翌朝、

近くの「地獄」を見に行くことにしていたのに、大雨、横なぐりの雨・嵐でさんざんな目にあいました。

それでも、雨の中地獄巡りを強行。

傘は吹き飛ばされそうになるわ、服はほとんどずぶ濡れ、カメラも濡れそうになるところを囲いながらやっと撮影してきました。

真ん中の白いところがぶつぶつとお湯が噴出しているところです。

キリシタン弾圧の頃にはこの地獄で責めたこともあったとかいう恐ろしい話もあり。。。

それでも、途中の小屋の中で温泉玉子を売っているところで、買って食べたら、ものすごくおいしかったです。温泉玉子と言っても半熟ではなく、しっかり固まっていて、温泉成分がしっかりしみこんでいるようでした。

雨が小止みになったあと、辺りは深い霧の中になって、視界5メートルもないくらい。その中を車で走るのはすごく不安でした。

長崎、雲仙の旅は雨と霧で終わりました。

長崎では車移動だったので、路面電車の写真はあまり撮れませんでした。

やっと撮れたのは電車の速度に追いつかず、お尻の部分だけになってしまいました(涙)。

グラバー園にはグラバー邸の他にも、幕末から明治にかけての洋館がたくさん集められて建っています。

旧三菱第二ドックハウス。

1896年、三菱重工長崎造船所第二ドックの側に建てられ、修理船の乗組員の休憩宿泊施設として利用されていました。

その二階からの眺めは抜群です。

旧長崎地方裁判所長官舎。

元長崎会所跡に建っていたもので、居留地以外に建てられた洋館の官庁建築物としては、長崎に残る唯一のものです。

中はレトロ写真館として利用されていて、500円でレトロ衣裳を着て記念撮影ができます。

旧ウォーカー邸。

初期の日本海運業界に功績を残したロバート・N・ウォーカーの次男、ウォーカー・ジュニアの旧邸。日本様式を取り入れた造りになっています。

旧リンガー邸。

長崎の上水道建設・外国貿易・代理店・製茶・製粉・発電など幅広い事業を行った

フレデリック・リンガーの旧邸。

外壁石造りの木造住宅。優雅な南欧式バンガロー形式の建物です。国指定重要文化財。

旧オルト邸。

九州一円から茶を買い求めて輸出し、わが国の緑茶を世界に宣伝したウィリアム・オルトの旧邸。

江戸時代末期に天草出身で大浦天主堂も手掛けた小山秀之進が建てたタスカン様式の列柱が印象的な建物で、重要文化財に指定されています。

旧スチイル記念学校。

1887(明治20)年、亡き愛児を記念してアメリカ人のスチイル博士が寄贈した資金により東山手に開設された東山(とうざん)学院の本館。

旧自由亭。

1878年、草野丈吉が馬町に開業した西洋料理店「自由亭」の店。内外の貴賓、地元高官などの社交の場に使われていました。

現在、2階は眺めのいい喫茶室になっています。

園内のあちこちにツワブキがきれいに咲いていました。

これも長崎観光定番中の定番、グラバー園。

南山手の傾斜地にグラバー邸の他に、幕末~明治初年頃の近代建築がたくさん集められています。

1859(安政6)年、長崎は横浜・函館とともに開港され、幕府は急いで埋め立てや造成をはじめ、東山手・南山手・大浦・小曽根・梅ヶ崎・新地・出島地区一帯に外国人居留地が形成され、1899(明治32)年に廃止されるまで、外国商人の住居や活動拠点となりました。南山手居留地は主に外国人の住宅地として利用されていました。1970(昭和45)年に次第に少なくなってきた洋館を保存しようと、市内に現存していたさまざまな洋館を移築して、一帯をグラバー園として整備したのです。

グラバー邸は日本最古の木造洋館。国指定重要文化財。

1863年築。設計はグラバー自身、施工は小山秀乃進。

トーマス・ブレーク・グラバー(1838-1911)。スコットランド出身、1859年、21歳の時、開港と同時に長崎に来日し、グラバー商会を設立、幕末の激動の時代には志士達を陰で支え、明治になってからは造船、採鉱、製茶輸入業、国産ビールの製造などを通して、日本の近代科学技術の導入に貢献しています。

キリンビールのラベルの麒麟のヒゲはグラバーの口ヒゲを元にしたものとか言われています。

広い住宅は、こんな張り出し屋根が3方向に突き出していて、どこからでも家の中にアプローチできます。邸内にはグラバーとその家族の遺品が展示されています。

何と!温室もありましたぞ(白い窓枠の部分) 。

。

。

。

ツル夫人の部屋に通じる廊下の天井には志士をかくまったという隠し部屋がありました。中の様子が鏡に映されて見えるようになっています。

裏庭に畑と馬小屋、そしてこんな小屋があって、

その中にはお茶を炒る大釜がありました。>もちやさん、見てね。

グラバー園に向かう道には坂道を楽に登れるように、グラバースカイロード(斜行エレベーター)があって至れりつくせり。屋根もついていて、飾りは擬洋風でした。

入場料 600円

年中無休

通常8:00~18:00

長崎駅から路面電車で、「大浦天主堂下」もしくは「石橋」下車(約15分)、徒歩約8分

管理・運営は「長崎歴史の街共生グループ」という企業グループが行っています。

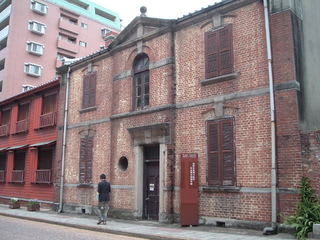

旧羅典神学校の手前にある赤いレンガのどっしりした建物が、とても気になります。

表示が何もないので、最初はこちらが旧羅典神学校かと思ったのですが、調べてみたら、旧カトリック長崎大司教館(長崎コレジオ)でした。

ド・ロ神父の指導で長崎県内の数多くの教会堂を手掛けた鉄川与助が、1914(大正3)年に設計・施工を手掛けたもので、ド・ロ神父はその工事中の事故で亡くなりました。

インドや東南アジアの植民地に見られる暑さを避けるためのベランダをめぐらしたベランダコロニアル様式をならっています。

現在は神学校として使われており、大学過程の学生や神父が住んでいて、コルベ神父も来日してすぐの1~2年、2階の一室に住んでいたのだそうです。

この建物も文化庁の方から文化財に指定したいと度々視察が行なわれていますが、学生や神父が居住しているので、お断りしているのだそうです。絶対文化財に値する素晴らしい洋館だと思います。

ベランダの軒が深くて、天井の格子模様がおしゃれです。

天主堂の横にある旧羅典神学校。(正式名 長崎公教神学校、羅典神学校と呼ばれるのはすべての授業がラテン語で行われたから)

プチジャン神父が神学校の設立を計画し、ド・ロ神父が設計と監督に当たり、1875(明治8)年に完成しました。国指定重要文化財。

木骨煉瓦造り地上3階、地下1階、地下には「ド・ロ様壁」もあります。

1926(大正15)年まで羅典神学校校舎兼宿舎として使用。以後司祭館や集会所にも使用され、その間若干の一部改造がありました。

内部はキリシタン資料室になっていて、第二次大戦中にナチス・ドイツの強制収容所アウシュビッツに収容され、妻子ある一人の囚人の身代わりとなって餓死刑を受け、毒殺されたコルベ神父のことも紹介されていました。

さて、いよいよ日本最古の教会建築、大浦天主堂(国宝)です。

東山手洋館群の向かいの南山手にも洋館群や趣きある坂道がたくさんあり、その中心部にあります。

1858(安政5)年に日仏通商条約が締結され、長崎居留地内にフランス人のための礼拝堂建立を認める条文が制定されたのを受けて、1864(元治元)年に大浦天主堂が建立されました。

改修されたので、建設当初の天主堂は今の姿とは違ったものでした。

ゴシック様式でステンドグラス や薔薇窓が美しい造りです。

や薔薇窓が美しい造りです。

や薔薇窓が美しい造りです。

や薔薇窓が美しい造りです。

建立当初、天主堂は俗にフランス寺と呼ばれ、異国風の建物に人々は目をみはり、連日見物人でにぎわっていました。1865年3月17日(元治2年2月20日)、その見物人の中に、浦上の農民たちが混じっており、その中のイザベリナゆりという婦人が、祭壇前の床にひぎまずいて祈っていたプチジャン神父にそっと近づき、耳に口をよせてささやきました。

「ワタシノムネ、アナタノムネトオナジ」「サンタマリアノゴゾウハドコ?」

この言葉によって、1614(慶応18)年の大禁教令から 251年にわたる、きびしい迫害と殉教の期間を潜伏しつづけていたキリシタンがいたことが明らかになったのです。長崎県内だけでも数万人も潜伏していることが明らかになったそうです。それは「キリシタンの復活」と呼ばれています。

この信徒発見の場面を描いたレリーフがありました。

ちょうど訪れた日の翌日の11月24日には長崎市内に世界中から3万人ものカトリック信者が集まって、日本で殉教した信者の名誉を回復する「列福式」が行われることになっていて、市内あちらこちらで黒衣を着た信者らしき人を見かけました。昨日の外海でも、浦上天主堂、大浦天主堂でもそれらしき人が大勢お参りに来ていました。

旧羅典神学校越しに眺めた大浦天主堂。

ここから隣にあるグラバー園に行く道が続いています。

大浦天主堂:

長崎市南山手町5-3

長崎電鉄・長崎バス 大浦天主堂下下車

拝観料 300円

拝観時間 8:00~18:00

無休

設計者 フランス人宣教師フューレ神父

建築者 小山秀

着工 1863(文久3)年

竣工 1864(元治元)年

正式名 日本二十六聖殉教者天主堂

長崎観光の定番「オランダ坂」を登りました。

ほんの2折れくらいの短い坂でした。

オランダ坂の周辺には明治からの古い洋館がたくさん建っています。

レンガ造り二階建てで、上海の英国技師ウイリアム・コーワンの設計に基づき、1907(明治40)年に長崎大浦町の後藤亀太郎が施工、明治41年に完成しました。

現在は「長崎市野口彌太郎記念美術館」として故野口彌太郎画伯の作品を展示しています。

残念ながら通りすがりに裏口しか見ることができませんでした。

1868(明治元)年頃に建設され、東山手居留地に残る洋館では最古の建物です。ロシア領事館、アメリカ領事館、メソジスト派宣教師の住宅と使用され、現在は私学歴史資料館として公開されています。

国指定重要文化財。入館無料。

この近辺には居留地時代からの伝統で、活水学院、鎮西学院(跡)、海星学院とキリスト教系の私学がたくさんあります。

明治20年頃に洋風に似せて作った外国人向けの賃貸住宅が集中して残っています。

現在は修復されて、東山手地区町並み保存センター、古写真・埋蔵資料館(入館料100円)、国際交流の場・ワールドフーズレストラン東山手「地球館」(無料)として活用されています。

長崎市指定有形文化財です。

擬似洋館らしい木の彫り物飾り等があちこちに見られて、かわいらしい感じでした。

長崎バスターミナルの近くにある新地中華街に行きました。

実際はもっとたくさんの人がいて、大賑わいでした。

お金のたまりそうな金の豚 の貯金箱

の貯金箱 。

。

の貯金箱

の貯金箱 。

。

平成6年に中国風に再整備された湊公園。毎年旧正月(春節祭)にランタンフェスティバルが行われる所です。

もちろん、チャンポンと皿うどんも食べました 。

。

。

。この近くには唐人屋敷跡、出島跡等もありましたが、今回は見ることはできませんでした。

長崎中心部を流れる中島川にかかる「めがね橋」。

1634(寛永11)年、興福寺の唐僧黙子如定によって造られた、現存する日本最古のアーチ型石橋です。国指定重要文化財。

橋のたもとは階段状になっていて歩行者専用の橋です。

中島川にはめがね橋の他にもたくさんの石橋がかかっています。

長崎港からの荷揚げのために中島川が利用され、水害に強い石橋が人気となり、貿易で大儲けした中国人財閥や日本人も財をはたいて石橋を架け続け、1699年までの70年弱で20もの石橋が架けられました。

また、橋の対岸の山沿いにはたくさんのお寺が建てられ、それぞれのお寺にお参りするためにも、私財をはたいて橋が造られました。

浦上天主堂からすぐの平和公園にも行きました。

1945年8月9日午前11時2分、長崎に原子爆弾が落とされました。

二度と核による惨禍を起こさせないという誓いをこめて平和祈念像が建てられています。

平和祈念像の向かい側にある長崎刑務所浦上刑務所支所跡。

爆風で壊滅した刑務所の壁だけが残っています。

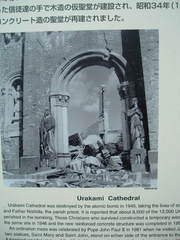

浦上天主堂です。

最近のテレビ番組で、岩崎宏美と平原綾香が長崎を巡る旅で「マドンナ達のララバイ」を歌っていたのは、ここの祭壇の前ですが、一般には内部は撮影禁止でした。

キリシタン布教の地として歴史を持つ浦上地区に天主堂ができたのが1914(大正3)年、1925(大正14)年に双塔を完成させ、東洋一の壮大さを誇っていましたが、原爆が落ちた時、爆心地から500メートルの位置にあり、わずかな堂壁を残しただけで、無残に倒壊してしまいました。

今の建物は建て替えられ新しくなったものです。

天主堂の周りには原爆で破壊されたままのいろいろな像がそのままに残されています。

原爆投下直後の天主堂入口付近の写真。

あの向こうに再建されている鐘楼の最上部が爆風で吹き飛ばされ、ここまで落ちてきたままに残されています。

重さ約500トンと思われるドームが35メートル離れたここまで飛ばされました。

原爆で壊されたものも多数展示されていました。

溶けて重なったステンドグラスの塊りです。

一日目、外海地区を見て再び長崎市街に帰って来ると、辺りは真っ暗、泊まったところはかなりの崖の上にあって、素晴らしい夜景 を堪能することができました。

を堪能することができました。

を堪能することができました。

を堪能することができました。

翌朝になって見てみると、長崎の港や造船所らしきところも見えて、明るいところで見る景色も格別でした。

出津文化村より少し長崎よりに、遠藤周作文学館があります。

海沿いの見晴らしのいい所に建っています。

外海地区が作家・遠藤周作の代表作『沈黙』の舞台になったこと、また、彼自身がキリシタンの里である外海地区の景観を気に入っていたことから、2000(平成12)年に設立されました。遠藤周作の生涯と足跡、遠藤文学に関わる蔵書約8千点を含む遺品約3万点を収蔵、その書斎を再現しています。

建物内部は撮影禁止でしたが、カフェの窓にこんな貼紙が。

カマキリさん、トンビに襲われないようにね。

長崎市東出津町77

長崎駅前から長崎バスで約60分。車で約50分。

開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:12月29日~1月3日

入館料:350円

遠藤周作文学館のすぐ上にある「道の駅 夕陽が丘そとめ」。

レストランのメニューに「ド・ロ様そうめん」があったので、食べたかったのですが、夕食の時間しかやってなかったので、涙をのみました。

ここからの夕陽の眺めは長崎屈指ということでしたが、あいにく夕方になると雲が多くて、素晴らしい夕陽を拝むことはできませんでした。