旧生野鉱山職員宿舎から生野駅に向かって歩きながら、鉱山とともに繁栄してきた口銀谷(くちがなや)の町並みを見てまわりました。

以下、各家の前に書かれていた説明文を引用します。

桑田家住宅。(国登録文化財)

江戸時代後期(1751-1829頃)に建てられた、地役人邸宅の様式をもつ平屋建ての建物です。生野では大変珍しい「幕板(雨よけや意匠のために、屋根の下にスカート状に取り付けられた板)」を備えています。

佐藤家住宅。(国登録文化財)

江戸時代に郷宿と掛家を兼務した建物で、住宅建築としては珍しく重厚な土蔵造りです。一階壁面は腰高付近まで焼き杉張りで、前面には大阪出格子が設けられ、飾り石が置かれています。

大きな通りの本町通りに面しています。

本町通りから曲って生野駅の方に続く鍛冶屋町通りは昔の「銀の馬車道」の跡で、今も懐かしいたたずまいの家々が続いています。

松本邸。(国登録文化財)

旧松一醤油店邸宅として、明治時代後期に右側の建物が、大正時代に左側が建築されました。右側の建物には袖壁があり、その下に大阪出格子、内側には飾り石を置き、左側の大正期の建物には洋風建築に見られる軒蛇腹がほどこされ、たくみに修景されています。

松田商店。

「八百屋、酒」と看板が出ていて、今も酒屋を営んでいるようです。

旧海崎医院。(国登録文化財)

明治20年頃に建てられました。軒下の蛇腹や鎧戸のついた両開き窓など、当時生野にあったフランス人屋敷の模倣も見られますが、内部の待合室には格天井に一枚一枚花鳥風月の絵が描かれており、和洋折衷の様式になっています。明治時代の生野鉱山ではけが人も多かったようで、フランス人医師の意見も取り入れながら治療に当たった様子が多くの記録に残っています。

藤田邸。

明治時代後期に建てられました。落ち着いた色合いの外観は一見質素に見えますが、落ち着きと重厚感が漂っています。生野の町屋の特徴を現わす建築です。

石川醤油。

本宅は明治時代後期に建築。十代目庄左衛門のときに泉谷の水を引き、「本龍野屋石川醤油店」の根で「龍野屋醤油」を売り出したと言われています。独特の製法でつくられた味は昔から生野で親しまれてきました。

大正時代建築の醤油蔵に描かれた商標は「山の上でまるい心で毎日を暮らす」という意味が込められています。また、この家には勝海舟、坂本龍馬等幕末に係わる逸話が残されています。

何の標識もない家でも何か心ひかれます。

JR生野駅東口にある旧日下旅館。(国登録文化財)

1909(明治42)年に建てられた旅館です。1921(大正10)年に木造三階建てに増築されました。その当時、南は姫路、北は城崎までで三階建ては二軒しかなかったそうです。昔は暖房も鍋料理も全て炭火だったので、外壁にも部屋の壁にも至る所に様々な形のすかしの空気孔があります。また、基礎にはカラミ石が用いられた地下室もあり、食品の貯蔵に用いられていました。

その向かいのお家も丸窓と瓢箪形の空気穴があり、旅館をしていたような造りでした。

町の側には水のきれいな市川が流れていました。

まだまだ気になる建物がたくさんあったのですが、さっと町を通り過ぎるだけしかできませんでした。

16:25生野駅発16:42寺前着。16:46寺前発17:34姫路着。17:56姫路発の新快速で19:29京都に帰ってきました。

最後に恥ずかしながら、駄作を一首。

大江山 生野(行くの)の道の遠けれど

またふたたびの文(踏み)もありたき

ガハハハ(大汗)。

2016年青春18夏の旅もやっと終わりです。

(追記)

後から知ったのですが、

「おおえ山 いく野の道の遠ければ まだふみも見ず天の橋立 」小式部内侍

の歌の、おおえ山とは、酒呑童子の伝説で有名な大江山とは違って、現在の京都市西北部に位置する大枝の里の山のこと、いく野は兵庫県生野ではなく、京都府福知山市にある地名なのだそうです。

全く勘違いしていました。兵庫県の生野から京都府の大江山に行くってかなり方向が違うなあとは思っていたのですが。

生野鉱山とJR生野駅近くの口銀谷(くちがなや)地区は、銀山で働く人達が町を作り、当時の繁栄を物語る独特の景観を残しています。400年以上にわたり、採掘・製錬・運輸といった鉱業と鉱山町の発展に伴って形成されてきた「国内唯一の鉱山の歴史と生業が今も生き続ける現役鉱山都市」として、国の重要文化的景観に選定されています。

生野銀山からの帰りは、14:42生野銀山口発のバスに乗りましたが、駅までの途中で降りて、口銀谷の町並みを見ながら歩いて帰りました。

この橋の向こう側には山神宮が祀られています。昔は川に沿って鉱石を運ぶ「鉱石の道」がつけられていて、大正時代には電気機関車がトロッコを引いて走っていました。

これより前、明治9年から生野銀山と兵庫県の飾磨津(現姫路港)との間に、生野鉱山で産出した鉱石、鉱山で必要な機材や物資を運ぶために馬車で結ぶ舗装道路が作られ、「銀の馬車道」と呼ばれていました。日本初の高速産業道路でしたが、明治28年に播但鉄道(現JR播但線)ができてからは、そちらに役割を譲り、その跡は今は大部分が国道や県道となって残っているそうです。

バスを降りて少し歩いた所に「朝来市旧生野鉱山職員宿舎(甲社宅)」があります。

生野鉱山に勤めていた職員の住宅のうち甲社宅の通称だった5棟が平成22年に復元整備され、公開されています。

うち3棟は1876(明治9)年に明治政府直轄であった生野鉱山の上級官吏用宿舎として建てられ、2棟は1896(明治29)年に三菱合資会社に払下げられてから建てられた社宅です。修復する時にそれぞれ明治初期と後期、大正期、昭和中期の設備、建具、家具、調度品を備えて、時代によって変化してきた日本人の生活様式を見ることができるようにしています。

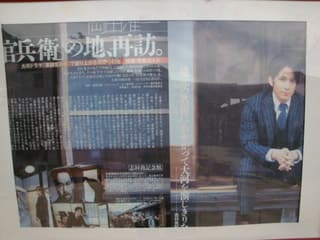

大正期の宿舎は「志村喬記念館」となっています。

俳優・志村喬さん(1905-1982)のお父さんは生野鉱山の冶金技師で、幼少の頃にこの宿舎に住んでいました。実際の生家(甲11号棟)は今はありませんが、甲7号棟を大正時代の様式に改修して志村さんの写真や映画の資料を展示しています。

その家の台所土間の様子。

廊下に座っているのは岡田准一くん 。黒田官兵衛を演じた時にここを訪れた時の写真です。

。黒田官兵衛を演じた時にここを訪れた時の写真です。

。黒田官兵衛を演じた時にここを訪れた時の写真です。

。黒田官兵衛を演じた時にここを訪れた時の写真です。

昭和期の台所。

カラミ石(中央瓦の下の四角い石)と三菱の紋がついた生野瓦。

カラミ石は鉱石から銀や銅などを製錬した後のカスを方形に成形した約100kgの石。固くて重いので家の土台や塀材として生野町のあちこちに残っています。

生野瓦は寒冷地の気候に適して固く焼き締められた独特の赤い色をした瓦です。

生野にはこれら甲社宅の他に、鉱山長社宅、乙社宅、寺の上社宅、茶畑社宅など700戸以上の社宅がありました。

生野鉱山の町に住む社員や技師は都会から転勤で来る人も多く、その家族もふくめて職員宿舎に暮らす人々の生活は当時では”ハイカラ”なものでした。都会から持ち込まれた食べもの、ハヤシライスが今では生野の名物になっています。町のあちこちのお店でそれぞれの味のハヤシライスが出されていますが、これは生野銀山の食堂で食べたものです。

JR生野駅から11:55発のJR神姫グリーンバス喜楽苑行または黒川行に乗って、12:03に「生野銀山口」で下車。

バス停から市川越しに生野銀山方面を見たところ。松の木が生えた山の下に銀鉱脈が埋まっています。

市川にはオオサンショウオが住んでいるそうで、この辺では「あんこう」と呼ぶそうです。駅の売店でお土産の「あんこうクッキー」を売っていました。

この川の上流には、閉校になった中学校の校舎を利用して「NPO法人日本ハンザキ研究所」があります。 「ハンザキ」 はオオサンショウオの和名です。

坂道を20分程登って行くと、生野銀山の正門に着きます。

観光バスの「たじまわる号」は銀山正門まで行くのに、路線バスは「生野銀山口」までしか行きません。

生野銀山口のバス停から生野銀山の正門まではかなりの坂道で遠いので、できれば路線バスも正門前まで迂回してくれればなあと思いました。

この正門門柱は1876(明治9)年に、生野駅との中間地にある生野鉱山本部が完成した時に設けられましたが、昭和52年にここに移設されました。大小2組の石柱が両側に立ち、鋳鉄製の扉が付けられていました。表面には菊の紋章が刻んであり、官営鉱山であったことがわかります。

生野鉱山は807(大同2)年に発見され、中世から近世にかけて本格的に開発が進み、銀山として織田・豊臣・徳川の政権を支えてきました。江戸時代には幕府が「銀山奉行」を設置、その後「生野代官」が置かれ、最盛期を迎えます。明治に入ると我が国初の官営鉱山となり、フランス人技師が着任し、軌道や巻揚機の新設など数々の先進的施策によって近代化を成し遂げました。明治22年には皇室財産に、明治29年には三菱合資会社に払下げられ、1973(昭和48)年の閉山まで国内有数の大鉱山として稼働してきました。その間に掘り進んだ坑道の総延長は350km以上、深さは880mの深部にまで達しており、採掘した鉱石の種類は70種以上になっています。

閉山後の1974年からは、三菱マテリアルと朝来市が出資する第三セクター会社「シルバー生野」が管理・運営する「史跡・生野銀山」という観光施設として公開しています。2007年には近代化産業遺産、および日本の地質百選に選定されました。

入場料:900円。年末年始・12〜2月のみ火曜休館(祝日は翌日)。

正門の外側に展示されていた「明神電車」の車輛。明延(あけのべ)鉱山(養父市)で採鉱された鉱石を神子畑(みこばた)選鉱所(朝来市)まで運んでいた専用電車で、昭和20年から60年までは鉱石だけでなく、人も一円の運賃で乗せるようになっていたので「一円電車」と呼ばれていました。明延鉱山が1987年に閉山となったことに伴い、この電車も廃線となりました。

正門の奥にある門。江戸時代の代官所門の形をしていますが、元からのものか、模して作られたものか確認するのを忘れました。

門を入ってまっすぐ進んだ突き当りにある「金香瀬(かながせ)坑口」。

石造りの坑口は、明治初期鉱山の近代化のためにフランスより招聘されたジャン・フランソア・コワニエによって築造されました。左の階段を登って行くと、地中から噴出した鉱脈が地表に現れた露頭を掘った露天掘り跡が見られ、右側の崖からは大量の水が不動滝となって流れています。

その右手にある出口。入口から出口まで約1kmの間、迷路のような坑内を歩くことができます。

出口の上の崖には江戸時代の坑夫姿の人形がたくさん鉱石を掘っていて、ぎょっとします。

坑道内は一年中一定の13度で、この時はまだ残暑の日だったので、入るとひんやりしてとても快適でした。

坑道は大きくて平坦、道幅も広く、十分に立って歩くことができました。

坑内にもあちこちに人形が働いていて、しかも、電動で動いていたりするので、またギョギョギョッとします。江戸時代以前のノミによる手掘の様子を再現している一帯です。

昔はサザエの貝殻に油を入れて灯りとしたのだそうです。

女性も掘った鉱石を運んだり、石を砕く重労働をしていました。

狸掘りと言って狭い坑道で這いながら掘り進んで行くのもありました。

坑内で採れた鉱石の量を確認する役人。坑夫が勝手に鉱石を持ち出さないように監視していました。

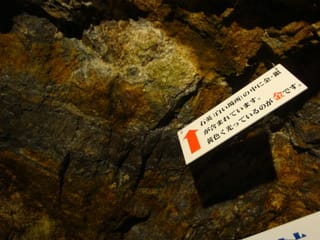

白い石英の中に金・銀が含まれている鉱脈。

太閤水。天正5年、羽柴秀吉がこの地に入った時に水のおいしさを激賞し、お茶をたてたと言い伝えられている水です。

坑内にはあちこちから水が湧き出していたので、その汲み上げには苦労しました。

坑内の温度が一定なので、お酒の熟成庫がありました。

近代的な坑道。

削岩機で掘り、

坑内トロッコで鉱石を運びます。

巨大な捲揚ドラムで地上に運び上げます。

発破で爆破して採掘することもありました。

坑内見学の次に、「吹屋資料館」では江戸時代の銀の製錬の様子が人形で再現されています。

「鉱山資料館」では、生野鉱山の歴史を物語る様々な資料が展示されていました。

江戸時代の坑内の様子が巨大な模型で再現されていて、坑道が山の中奥深くまで蟻の巣のように掘り拡げられていたのがわかりました。

三菱に払い下げられた後の鬼瓦。皇室財産だった頃の菊の紋の鬼瓦もありました。

江戸時代の一分銀(左)と南鐐二朱銀(右の二つ)。

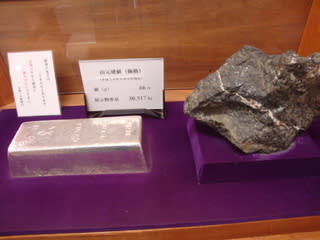

銀鉱石と純銀塊。純銀塊は99.99%の純度を持ち、重さは30.517kgもあります。

正門の外に赤煉瓦の建物の名残がわずかに積み重ねられていました。

鉱山近代化のためにフランスから招かれたジャン・フランソア・コワニエが、明治4~6年頃に当時の技術の粋を集め、建造した最新鋭工場の選鉱所建家の一部を保存したものです。昭和61年11月に老朽化のために解体撤去されました。

当時赤煉瓦は生野で作られ、煉瓦の接着には漆喰が使われました。

付けたり。

お土産館で買って帰ろうと目論んでいたのが、この「埋蔵金最中」。最中の下にチョコ金貨が入っているお土産なのですが、なぜかこの日は売っていなくて、「お大臣様、どうかよしなに。」「お前もワルよの~。ウッシッシ」ごっこができなくて残念でした。

9月になってから、青春18夏の旅で日帰りで兵庫県朝来(あさご)市生野(いくの)町に行ってきました。生野町は元は朝来郡生野町でしたが、2005年に和田山町・山東町・朝来町と合併して朝来市の一部となりました。

8:06京都発の新快速で9:43姫路着、9:52姫路発10:39寺前着、

寺前から先は電化されていないので、ディーゼル車に乗換えねばならず、10:42寺前発和田山行のこの列車に乗り、11:03に生野に着きました。

京都から生野までは、姫路まわり播但線で行くのと、山陰線福知山、和田山まわりで行くのと二通りありますが、姫路経由の方が少し早く行けます。

JR生野駅から出てみると、駅は無人で町の案内もなく、どうしようと思っていたら実はそちらは駅の裏口(東口)でした。

跨線橋を渡って、

跨線橋の板は青く塗られていました。

こちらが生野駅の表口(西口)でした。

こちら側はコンビニもある大きな自動車道に面していますが、東口の方が古い町並みに続く元からの駅の入口のようです。

西口の駅舎は新しく、朝来市観光情報センターも併設されていました。

西口の前から生野銀山に行くバスが出ています。

さあ、生野の町へと探検に出かけます。