富岡製糸場には「操糸場」や「繭倉庫」のような直接製造に関係する施設の他に、「検査人館」のような附属施設がたくさん残されています。

「女工館」

1873(明治6)年建築。木骨レンガ造。(重要文化財)

日本人工女に器械による糸繰りの技術を教えるために雇われたフランス人女性教師の住居として建設されました。二階建てでベランダの天井には板が格子状に組まれています。

「診療所」

大正時代の建築と思われますが、工場内に保健施設も作られていたのです。

「ブリュナ館」

1873(明治6)年建築。木骨レンガ造。(重要文化財)

指導者として雇われたフランス人ポール・ブリュナが家族と暮らしていた住居です。

高床で回廊風のベランダを持つ風通しの良い開放感のある建物になっていて、床下にはレンガ造りの地下室も残されています。

後には、工女に読み書きや和裁などを教える夜間学校として使われ、企業内教育の先駆けといえます。

ブリュナ館の裏側。

他に、工場の水関係の施設では、

「鉄水槽」

1875(明治8)年頃設置。

製糸場で使う水を繰糸に適した軟水にするために鉄の水槽の中に水を貯蔵していました。直径15m、最深部2.4m、貯水量約400t。

製作は横浜製作所で鉄板が加工され、現地で組み立てられ、組み立てには造船技術であるリベット接合が用いられました。

基礎の石積みは当初2段、後には5段に積まれました。

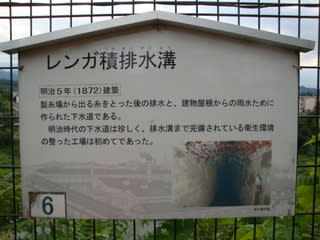

「レンガ積み排水溝」

製糸場から出る糸をとった後の排水と、建物屋根の雨水を集めて流す下水道です。

明治時代に下水道は珍しく、排水溝まで完備された衛生環境の整った工場として初めてのものでした。

排水溝そのものは、どこかこの掲示板の下から川に注ぎ込む位置にあったようで、見ることができませんでした。

富岡製糸場の見学は以上で終わりです。

。

。