安土に行ったら、やはり信長の遺跡に触れたいと、「

安土城考古博物館」と「安土城天主 信長の館」に行ってみました。

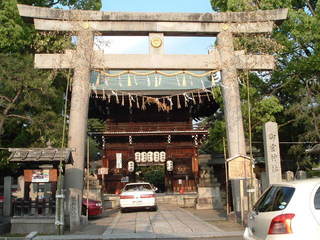

沙沙貴神社、旧伊庭家住宅を見てから一旦安土駅まで帰り、レンタサイクル

を借りて向かいました。

JR安土駅の前には信長のこんな像が立っています。

駅前から徒歩25分もかかるのに、バスの便もないので、レンタサイクルを借りました。これが、2時間まで500円、それを越えると1000円というお高さ、始めに聞いたもう1軒の店では2時間まで500円、3時間まで700円というのでした。

何としても2時間で帰ってこなければとあせりました。

沙沙貴神社に行く前から借りていたら、絶対2時間は越えていたから、借りずに歩いて行って正解でした。

雲一つない晴天の下、さわやかな風を受けてサイクリング、田んぼの中の道をチャリチャリして約10分。

おーっ

これがあこがれの安土城のあった山です。

山というより小高い丘で、すぐ西の方には「西の湖」があり水郷めぐりの舟が出ているらしいです。安土城跡の発掘調査と環境整備が進められていて、春には桜がきれいだそうです。山にも登ってみたかったけれど、時間制限と体力の限界を感じてあきらめました。

安土城の山の右方にもっと高い山があって、山全体が佐々木六角氏の本拠観音寺城だったところです。

その山の麓に、「安土城考古博物館」と「安土城天主 信長の館」「文芸セミナリヨ(音楽

演劇などの文化施設)」「安土マリエート(体育館らしい)」などの建物群があり、一帯が歴史公園になっています。

よく電車の窓から眺めて何だろう

と気になっていたところです。

これが滋賀県立安土城考古博物館。

第1常設展示が「弥生・古墳時代の近江にタイムスリップ」で、第2常設展示が「安土城と信長の謎に迫る」です。今は6月4日まで特別展「吾、天下を左治す。大王と豪族」という古墳時代の展示もしていました。

大型の模型やジオラマ、映像、コンピューターを使った展示がされていて、大人も楽しく、子供にも学習に役立つようになっています。中世の城の変遷や六角氏の資料が表わされていておもしろかったです。時間があったらゆっくり見に来られたらいいなと思いました。

中庭とそれを取り巻く回廊があって、回廊の横の部屋で発掘された遺物の整理、復元作業をしているのを回廊から見学できるようになっています。

次は、「安土城天主 信長の館」。1992年にスペイン、セビリアで開かれた万国博の日本館のメイン展示として、安土城天主の最上部が内部の障壁画と共に原寸大で復元され、その後安土町が譲り受けたものです。

安土城は1579(天正7)年に建築された日本で最初に天守閣を備えた城で、高さ46メートルの世界で初めての木造高層建築でしたが、1582年本能寺の変の後、半月足らずで焼失してしまいました。

あまり大きすぎて全体像が入りません。

お城の全体像はこんなんです。

紙人形で信長の生涯を表わす企画展示もありました。

付近は「近江風土記の丘」として、県内各地から移築された建物がいくつかあります。

その中の「旧柳原(りゅうげん)学校校舎」。明治9年、新旭町に県下で初めて建てられた洋風学校建築です。

他には「旧安土巡査駐在所」「旧宮地家住宅」があります。

「安土城考古博物館」の入場料は大人350円、「安土城天主 信長の館」は500円、共通券は680円、今は特別展示とのセットで1,050円でした。

なお、6月4日には「あづち信長まつり」が開催され、武者行列などが行われるそうです。

その他に、安土の町を歩いていると、あちこちに古い町並みが残っていて、花もたくさん咲いているし、いい感じの町です。

安土町もなかなかおもしろい、特に安土城跡にはまた来て登ってみたいものです。

が、何しろ、交通の便が悪いのが最大の難点です。レンタサイクルのお高さと、車もない、自転車に乗れない人のことを考えたら、駅からこのゾーンまでのバスを絶対運行してもらいたいものです。

おーい、滋賀県、何をしている。箱ものを建てたらいいっつうもんではないでしょう。

町のあちこちに「福祉自動車」なる乗り場があったのですが、どんなものなんでしょう。福祉用と観光用を兼ねたらどうでしょうかね。

もう一つ言いたいことは、駅前に「味の楽市」というお食事処があるのに営業していなくて、安土城考古博物館ゾーンのレストランまで行かねばお昼を食べることができなかったことです。日曜日に営業してなくて、観光安土と言えるでしょうか。

なんのこっちゃ。

なんのこっちゃ。

、めがね等がありました。

、めがね等がありました。 は、1895(明治28)年築の煉瓦造り、片山東熊、足立鳩吉の設計です。

は、1895(明治28)年築の煉瓦造り、片山東熊、足立鳩吉の設計です。

雲一つない晴天の下、さわやかな風を受けてサイクリング、田んぼの中の道をチャリチャリして約10分。

雲一つない晴天の下、さわやかな風を受けてサイクリング、田んぼの中の道をチャリチャリして約10分。

と気になっていたところです。

と気になっていたところです。

がそうでした。あれじゃないかと思ったんですよね。

がそうでした。あれじゃないかと思ったんですよね。

好きです。

好きです。

がいました。

がいました。