2014年11月23日~24日、南信州と飯田線秘境駅を探訪するツアーに行ってきました。

14:25為栗(してぐり)駅着。

ホーム1面1線の無人駅ですが、今までの駅に比べると断崖絶壁に面していなくて、珍しく側に人家がありました。

秘境駅ランキング第20位。開業は1936(昭和11)年8月19日です。

駅のすぐ側には天竜川のダム湖が広がっていて、少し歩いたところに対岸の自動車道につながる吊り橋(人道橋)がありました。ほとんどの乗客は吊り橋まで歩いて景色を見に行きました。

まわりの山の紅葉が水面に映って素晴らしい景色です。

14:40に為栗駅を出発しました。

この辺りの天竜川は、近くに泰阜ダムや平岡ダム等のダムがたくさんあり、川の水はせき止められて、川幅が広くゆったりと流れています。

14:57中井侍(なかいさむらい)駅着、15:07発。

変わった駅名ですが、由来はわかりません。

長野県最南端の駅で、単式ホーム1面1線を持ち、秘境駅ランキング第16位、開業は1936(昭和11)年12月30日です。

今くぐって来た飯田方面のトンネル。

ホームの横は崖になっていて、コンクリートで固められています。

その横から急な坂道を上がると駅の上方に接して民家が2軒あり、花などがきれいに作られていました。

駅からつづら折りの道を登っていくと、茶畑や民家の集落があり、天竜川林道に繋がっているそうです。

ホームの天竜川側も急な崖ですが、きれいに刈り込まれたお茶畑になっていました。

川霧に育まれて「中井侍銘茶」ができるそうです。

駅ホーム上にいるので撮影できませんが、対岸から見たら絶壁のお茶畑の中の駅ホームに停まる列車の姿、絵になっているでしょうね。

中井侍駅から県境を越えて、次の駅は小和田(こわだ)駅です。

単式ホーム1面1線を持ち、秘境駅ランキング第2位、開業は1936(昭和11)年12月30日です。

15:12着、15:32発。

ホームに立っている標識では長野県と愛知県、静岡県の三県境界駅となっていますが、所在地は静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家です。

矢印の方向で、天竜川の対岸は愛知県、上流は長野県を表わしています。

ここは無人駅ですが、立派な駅舎があります。

以前は飯田線秘境駅6駅の中で唯一駅員がいる駅でしたが、1984(昭和59)年2月に飯田線全線のCTC化によって無人駅になりました。

駅から出て坂道を下っていくと、

東屋があり、ベンチにハートマークがあります。

1993(平成5)年の雅子様ブームの時に駅名が旧姓の小和田(おわだ)と同じ漢字なので、この駅が一躍有名になり、結婚式をあげたカップルもあり、大いに盛り上がったそうですが、今は悲しい夢の跡です。

東屋からさらに下って行くと、人家跡と製茶工場跡の廃屋があったり、取り残されたミゼットの廃車があります。

かつては集落があり、自動車道も通じていましたが、1956(昭和31)年に佐久間ダムによって集落の大部分が水没してからは、飯田線が唯一の交通手段になっています。

現在この駅を利用しているのは、約20分歩いたところに住む1家族と、そこから険しい山道を40~50分ほど登った先にある塩沢地区へ配達する郵便局員だけです。

中央に見える水色の所が佐久間ダムのダム湖です。

小和田駅の次の駅、大嵐(おおぞれ)駅。

15:37着、15:47発。

旧・富山村が東京駅を模して建設した立派な駅舎で無人駅ですが、「みんなの休む処」と名付けられています。

開業は1936(昭和11)年12月29日、新駅舎は1997(平成9)年8月20日に完成しました。

島式ホーム1面2線。駅は静岡県浜松市天竜区にありますが、鷹巣橋を渡ると愛知県北設楽郡豊根村富山地区となり、富山地区への玄関駅となっています。新聞輸送や郵便配達は飯田線の列車が用いられています。

駅の両側はどちらもすぐトンネルになっています。

大嵐駅から長いトンネルを抜け、二つ目の向市場駅と城西駅の間に「第6水窪川橋梁」があります。川の対岸に渡らず戻ってくるので、S字鉄橋、渡らずの鉄橋とも言われています。

佐久間ダムの建設によって、当時天竜川左岸を走っていた飯田線の佐久間 - 大嵐間約18kmの部分がダム湖に水没するので、代わりに水窪川沿いに路線変更されることになり、1953(昭和28)年12月に着工しました。

この橋は付近の地形が不安定な地盤のため、水窪川上にU字形の橋を建設し、不安定な箇所を迂回する方法が取られたもので、総延長400.7m、半径250mとなりました。

列車に乗っているので、U字形の橋の形を確認することはできませんでしたが、川が車窓の右に見えたり左に見えたりしました。

路線変更で新しくなった佐久間駅を過ぎるとすぐに佐久間発電所があります。

ここは元は旧線時代の佐久間駅があったところです。

佐久間ダム本体ははるか山の上にあって、導水管でここに水を落としてきてその落差で発電しているので、飯田線の線路からは見ることができません。

この辺りから、秋の日が釣瓶落しで夜の闇が迫り、車外が全く見えなくなってしまいました。沿線には宇連川、湯谷温泉、蓬莱峡などの名所があるようです。

17:54に豊橋に着いて飯田線秘境駅号を降り、豊橋から名古屋までこだま、名古屋から京都までのぞみに乗って帰ってきました。

飯田線の中でも今回訪ねた秘境駅6駅を含む三河川合駅から天竜峡駅までの区間は、元は三信鉄道として開業しました。天竜川の電力開発を主な目的に敷設されましたが、急峻な地形のため難工事の連続で、1932(昭和7)年10月に最初の区間が開通したのを皮切りに順次線路を延長し、1937(昭和12)年8月20日に最後の区間が開通して三河川合から天竜峡までが全通しています。

また、福澤桃介によって手掛けられた天竜川の水力電源開発事業は、1935(昭和10)年の泰阜ダム完成によって本格的なダム式発電所建設へと発展していきました。泰阜ダムや平岡ダム、三信鉄道の工事には中国人・朝鮮人や連合国軍の捕虜を強制的に、それも非人道的な方法で建設工事に使役し、それらの人々の犠牲の上に完成したのだということを忘れてはなりません。

南信州と飯田線秘境駅探訪の旅はこれで終わりです。

JR飯田駅です。

りんごをイメージしたのか、赤い屋根がかわいい駅舎です。

飯田駅前の風景。

飯田は江戸時代には飯田藩の城下町として栄えましたが、1947(昭和22)年の大火で旧市街地の大半が焼失してしまいました。今も城下町の面影を残す碁盤目状の道路や、伝統芸能が多く残っていることから南信州の小京都と言われています。

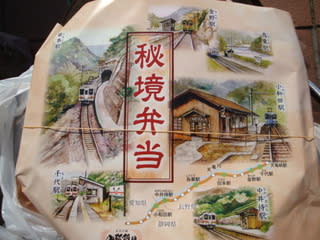

駅前広場で秘境弁当を食べて、いよいよ飯田線秘境駅探訪の旅です。

13:08飯田駅発の急行「飯田線秘境駅号」に乗りました。

「飯田線秘境駅号」はJR東海が春と秋に走らせいている観光列車で、運転日は2014年秋は11月21日(金)~24日(月・祝)。運転区間は、豊橋(9:50発)~飯田(15:28着)、飯田(13:08発)~豊橋(17:54着)の1往復。途中、秘境駅6駅(小和田、中井侍、為栗、田本、金野、千代)などに停車。373系3両編成で運転、全車指定席です。

この列車に乗っているのは、ほとんどが同行のツアー客で、あと少しは個人で乗っている人でしょうか。個人ではなかなか切符が取れないので、ツアーに頼る人が多いのでしょう。

天竜峡駅を出るとすぐ深い山の中に入り、秘境に分け入って行く感じです。次の駅、最初の秘境駅千代駅に13:34に着きました。普通列車だと飯田駅から10番目の駅ですが、飯田線秘境駅号は途中駅は止まらず、秘境駅だけで数分間ずつ停車して、ホームに降り立つことができます。

千代駅のホームは1本で幅はかなり狭く、ホーム上に待合室が建っているだけの無人駅です。縁起のいい駅名なので、この駅名票をさわると長生きできるという噂があります。

秘境駅ランキング第34位。開業は昭和7年10月30日です。

昭和28年から41年まで天竜川の砂利を採取して積み込みを行っていた引き込み線跡が右側にあります。

13:39千代駅発。

13:41に千代駅の次の駅、金野(きんの)駅に着きました。

ここもホームは1本で、待合室が建っているだけの無人駅です。

駅の線路すぐ横は急な山で、上の方に大きな岩があります。

秘境駅ランキング第10位。開業は昭和7年10月30日です。

金運に恵まれるという噂から駅名票の「金」の字に触るといいのだそうです。

飯田線秘境駅の中で駅まで車が入れる数少ない駅で、駅前に駐輪場があります。金野地区まで車1台がやっと通れる狭い道が約3km続いていて、駅の所在地は飯田市ですが、眼下に見える米川の対岸は泰阜(やすおか)村となっています。

13:46金野駅発。

この辺りから天竜川の水がダムでせき止められ、湖のようになったところが続き、向かいの山の紅葉が水に映ってきれいでした。

途中の門島(かどしま)駅?

14:03田本駅着。14:18発。

狭いホームに待合室だけがあります。

秘境駅ランキング第4位。開業は昭和10年11月15日です。

今走ってきた飯田駅側は短いトンネルがいくつも続いています。

豊橋方面にもトンネルがあります。

駅から線路脇の狭くて急な階段を上がり、トンネルの上を通って道が二つに別れ、一つは吊り橋を渡って阿南町川田地区に行く道と、もう一つは泰阜村の田本地区に行く山道が続いています。どちらもここから歩いて20分はかかるそうです。

トンネルの上から駅を見下ろすと絶壁の下の秘境駅の撮影にぴったりだそうで、たくさんの乗客がぞろぞろと登っていきましたが、私は急な階段の前で涙を呑みました。

ホームの端には使い終わった切符を入れる集札箱があります。

ホームの横は切り立った壁になっていて、コンクリートの擁壁で固められています。

見上げると、壁の上の方に大きな岩が突き出ています。

ホームの反対側は天竜川の断崖絶壁で、本当に秘境中の秘境駅です。

通常時は2~4時間に1本しか列車が停まらない駅です。

通常の列車に乗ってこの駅で降りたら、次の列車が来るまで数時間待たねばならなくなるので、数分間停車して秘境駅を味わうことができる「秘境駅号」が人気があるわけです。

りんご狩りの農園からバスで少し走って、「水引の郷山都飯田(みずひきのさと さんといいだ)」に行きました。

飯田の特産品水引の製造会社が博物館と観光ドライブインを兼ねて作ったものです。

水引の歴史と水引製品の展示と映像、製造の実演、体験、即売などが行われています。

水引というと、先ずのし袋や結納の飾りを思い出します。

日本での水引の起源は、飛鳥時代遣唐使の小野妹子が帰朝した時、唐からの返礼使が携えてきた贈り物に紅白の麻紐が結ばれていたもので、それから宮中での献上品は紅白の麻紐で結ぶ習慣が広がるようになり、麻紐が和紙となったのは室町時代からになります。

さらに庶民の生活に浸透し、現在のように日本独特の文化として定着したのは江戸時代になってからです。

飯田では、江戸時代栃木県からお国替えとなった藩主・堀親昌が和紙の製法を伝え、幕府への献上品を飾るための水引や、髷(まげ)を結うための元結(もっとい)と呼ばれる紙紐が作られていました。文明開化の断髪令によって元結は急速に廃れ、代わりに副業であった水引が主力産業として成長を遂げました。

ただ、お相撲さんの元結は今も飯田で作られているようで、紙を捩じって作った元結が激しい動きでも切れない強さを知りました。

水引の製造に昔から使われてきたいろいろな機械が展示されていました。

水引細工の美しい作品がたくさんありました。

12:10にここを出て、JR飯田駅に向かいました。

天竜峡駅前から天竜川を渡って、バスは山の上の方に登って行きました。

辺りには「りんご狩り」の幟があちらこちらに出ていましたが、山の上の方が寒暖の差が大きくてりんごの味がよくなるそうです。

こちらのりんご園でりんご狩りをしました。

木は低く仕立てられていますが、それでも手が届かない所のは長い竹の道具でねじって採るようになっています。

りんごがこんなにたくさん木になっているところを初めて見ました。

一般に市場に出荷する時は赤いりんごがよく売れるので、実の近くの葉を取り除いて日光にあて、赤く育てるそうですが、この農園では赤くする必要がないので、葉をそのままにして、自然に熟するようにしているそうです。

実の下部が黄色くなってきたらもう採り頃です。

もう11月下旬なので、飯田で残っている品種は「ふじ」で、よく蜜が入る品種です。

木の株元はこんなに大きな木でした。

園内のあちこちにテントや椅子があって、そこで採ったりんごを食べられるようになっています。

採りたてのりんごはジューシーでとてもおいしかったです。

ただし、自分で採ったりんごは自分で食べきるか、食べられない分は量り売りで買い取って持って帰らないといけないことになっているので、採り過ぎないようにしないといけません。

私は1個食べるのがやっとでした。

りんご園にゆっくり滞在して、11:10に出発しました。

長野県飯田駅近くのホテルに泊まった翌朝、飯田の町は深い霧に包まれていました。

1区画程先の建物の2階以上でさえ見えません。

両側を中央アルプスと南アルプスの高い山並みに囲まれた伊那谷、その中央を流れる天竜川の河岸段丘の上にある飯田市、盆地のためか霧が発生しやすいのでしょう。9時過ぎても霧はなかなか晴れませんでした。

朝8:30ホテルを出発。バスで北に30分程走って訪ねたのは、定額山元善光寺。

階段を上がった所にあります。

お寺の縁起によると、602(推古天皇10)年にこの地の住人本多善光が、難波の堀で一光三尊の本尊を見つけて持ち帰り、ここ麻績の里(おみのさと)の自宅の臼の上に安置したところ、臼が燦然と光を放ったことからここを「坐光寺」としました。

その後、642(皇極天皇元)年、勅命により本尊は芋井の里(現在の長野県長野市)へ遷座され、この寺が本多善光の名をとって善光寺と名付けられ、坐光寺は元善光寺と呼ばれるようになりました。遷座された本尊の代わりに勅命によって木彫りの本尊が残され、また「毎月半ば十五日間は必ずこの故里(飯田)に帰りきて衆生を化益せん」というお告げが残されたことで、「長野善光寺と飯田の元善光寺と両方にお詣りしなければ片詣り」といわれるようになったそうです。

「毎月半ば十五日間とは、月の前半か後半か」など、お坊さんのおもしろいお話を聞いたあと、お堂の地下にある真っ暗闇の戒壇めぐりもしました。

善光寺も元善光寺も2015年に7年に一度の御開帳が行われます。

9:40元善光寺を出て、JR飯田線に沿って南下、

JR川路駅の側を通り過ぎ、

天竜峡駅の側にある橋を渡りました。

橋の上から天竜峡が見下ろせました。

船着き場があって、ここから天竜峡川下りができます。

11月末の連休に名古屋駅出発のツアー「南信州と飯田線秘境駅探訪の旅」に行って来ました。

12:00名古屋発の特急しなの11号で中津川まで。

車内で名古屋の味満載の駅弁を食べて、12:49中津川着。

観光バスに乗り換えて、快晴のお天気の中、中央自動車道を約1時間走り、南信州伊那谷の町、飯田に着きました。

最初に「飯田市川本喜八郎人形美術館」に行きました。

1階が飯田市の『まちなかインフォメーションセンター』と飲食店、2・3階が美術館になっています。

2007年3月にオープンした人形美術家川本喜八郎氏の人形を展示する美術館です。

川本喜八郎氏(1925-2010)は、NHK人形劇「三国志」「平家物語」などたくさんの人形を作成しています。

長野県飯田市は、江戸時代に伊那谷の農民が上方の人形遣いを迎え入れて人形芝居の教えを請い、今も天保の人形芝居小屋が残っていたり、黒田人形、今田人形の2つの人形芝居が活動を続けている人形浄瑠璃300年の歴史があり、毎年夏には人形劇カーニバルが開かれている「人形劇のまち」です。

川本氏はこの人形を愛する風土に惚れ込んで、「人形たちに一番ふさわしい場所」と自分の手がけた人形約200体を飯田市に寄贈されたのです。

美術館入口で出迎える「三国志」諸葛亮の人形。

内部の撮影はできませんでしたが、現在「平家物語」37体、「三国志」21体、「死者の書」7体、「いばら姫またはねむり姫」1体が展示され、人形アニメーション「道成寺」の映像も見ることができました。それぞれの人形に解説がつけられているので、詳しく読んでいくとかなり時間がかかりそうです。「三国志」ファンにとってはたまらないでしょうね。

玄関の諸葛亮人形はかなり大きく作られていましたが、その他の人形も1体がかなり大きく、それを一人でかついで操作するのはかなりの重労働でしょう。

人形の着物は本体に留めつけられているので、着物を着換えるには、首を抜いて別の胴体にすげかえるのだそうです。

人形の着物は明治から昭和の頃の着物や帯が使われていて、豪華、優美、デザインも優れた裂地が見事に生かされていました。

館の近くにある「りんご並木」。りんごの木がたわわに実って遊歩道になっていました。

昭和22年の飯田の大火の後、防火帯道路が作られ、その中央に地元中学生の発案に基づいてりんごの木が植えられ、代々中学生が木のお世話をしているのです。

飯田市内をはじめ南信州には数多くの和菓子屋さんがあります。

和菓子屋めぐりで3軒のうち1軒でお菓子をいただくことができました。

いとうやの本そば饅頭。

川本喜八郎人形美術館と和菓子屋めぐり合わせて2時間程散策し、午後4時半頃早目に宿に着きました。

ここ1年程の間、東山のなだらかな稜線の上に1箇所だけ建設中の建物らしきものが突き出ていて、何だろうと不思議に思っていたのですが、将軍塚青龍殿が建設されていたのでした。

1914(大正3)年に大正天皇の即位を記念して京都市内北野天満宮前に建立された総ヒノキ造りの「大日本武徳会京都支部道場」で、あやうく壊されそうになっていたのを青蓮院が買い取り、東山山上の将軍塚に移築再建したものです。

2014年10月に落慶し、中に青蓮院から移された国宝青不動が特別公開されています。

公開日:10月8日~12月23日

拝観時間は9:00~21:30(受付は21:00まで)で、17:00~21:30は夜間ライトアップされています。

拝観料:1,000円(青蓮院門跡との共通券は1,300円、夜間ライトアップは1,500円)

将軍塚に登るには蹴上三条通りから坂道をドライブしなければなりませんが、この期間だけ東山神宮道の青蓮院門跡から30分毎に片道100円のシャトルバスが運行されています。

内部は道場の時のまま、中央に広い板敷空間があり、周りを一段高くなった畳が取り巻いている造りになっています。

高い位置に明りとりの窓があります。

堂々とした木造建築です。

青龍殿の裏側に突き出している部分が増築され、そこに青不動が安置されています。

その外側に広い舞台があって、はるかに京都市街や比叡山他の山々を見渡すことができます。

吉田山と金戒光明寺あたり。

鴨川三角州も見えます。中央の緑が下鴨神社の森です。

青龍殿の横に将軍塚があります。

桓武天皇がこの山上から眺めて、都の場所にふさわしいと決め、都の鎮護のために高さ2.5m程の将軍像を土で作り、甲冑を着せ、鉄の弓矢・太刀を持たせ塚に埋めさせたので、この地を「将軍塚」と呼ぶようになったということです。

将軍塚の横を通って行くと、昔からある展望台もあり、そこからも青龍殿と新たに作られた日本庭園が見えます。

11月16日、山の下の方より少し早く紅葉が進んでいました。

「京都府庁旧本館は、110周年を迎えます。」

ということで、京都府庁旧本館で10月30日~11月16日「観芸祭」が開かれています。

中でも、今年は旧議場が明治の姿に復元されたので、11月15日(土)と16日(日)に限り、旧議場が一般公開されています。

15日(土)15:00~17:00

16日(日)10:00~12:00,15:00~17:00

申込不要、無料です。それぞれ11:00と16:00に建物の解説があります。

いつもの通り、京都府庁旧本館の入口から入り、

紅葉したしだれ桜の木を眺めて中庭を通り過ぎると、

建物の裏側に旧議場が続いています。

京都府庁旧本館玄関のちょうど反対側、北からの眺めです。

マンサード屋根。

こちら側にも車寄せがあり、府議会議場に直接入れます。

この建物は1904(明治37)年12月20日に竣工。翌明治38年11月15日に(まさに本日。ちなみに11月15日は坂本龍馬の誕生日であり、命日でもあるんですよね。)ここでの最初の府議会が行われ、以来66年間使われました。京都の府議会はここができる前は、明治12年最初の選挙が行われ、府庁は二条城、府議会はこの地にあった中学校の聖堂で行われ、初代議長はかの山本覚馬でした。

新しい府議会場が府庁西側にできた後、ここは大幅に改修され、平成24年まで府政情報センターとして使われていましたが、今回、天井、壁、1階を中心に明治初期の姿に復元修復されました。

壁は漆喰で塗られていて、議場正面の大きな面を平らに塗るのは大変な作業だったそうです。

二階の回廊は傍聴席、その上には採光のための半円形の窓がついています。

元は天井からシャンデリアが下がっていて、飾りカーテンもありましたが、今回の改修ではまだ復元されていません。

二階の柱は漆喰ではなく鉄パイプ製、アーチ部分はレンガでできています。

全体にルネサンス式に和風の要素も取り入れたデザインです。

正面の要石他、いろいろな箇所にアカンサスの植物模様が散りばめられています。

議員席は全部で60席。意外に狭いものでした。

一番前の席だけ机下に引出しがあり、議会の開始を知らせる鐘が入れられていたものと思われます。

床には黄麻でできている赤いじゅうたんが敷き詰められていて、床の下には床暖房の鉄パイプが設置されています。明治の昔からスチームヒーターの暖房を取り入れていたとは驚きです。

演壇と議長席。

議長席や理事席部分の木は明治当初のままです。

その横の理事席。ここに蜷川さんが座っていたのかな。

旧本館の方で改修工事のパネル展示があり、昔の議会の写真もありました。二階の傍聴席にぎっしりの人があふれているものもあり、京都府政の歴史を感じさせるものでした。

11月初旬に日帰りで名古屋に行ってきました。

しかし、あいにくの雨。名古屋駅近くの「ノリタケの森」だけ見て帰ってきました。

JR名古屋駅から地下鉄東山線で1駅目の亀島駅から歩いて5分です。

入口近くにある建物もレトロな感じです。

噴水ひろばの横に、

赤レンガの建物が並んでいます。

ノリタケの前身、森村組(モリムラブラザーズ)は森村市左衛門と弟・豊(とよ)が1876(明治9)年に東京銀座で輸出業を創業し、瀬戸で作らせた生地に京都や東京で絵付けをした花瓶、飾り皿、飾り壺などの陶磁器製品を輸出していましたが、1904(明治37)年に「日本陶器合名会社」として最初の工場がここ愛知県鷹場村則武に建てられました。

この赤レンガ工場は1975年まで使われていました。

一つの棟の屋上には太陽光発電システムがつけられていました。

煙突ひろば。

1933年に建てられた陶磁器焼成用トンネル窯の跡で、6本の煙突が立っています。

クラフトセンターの1・2階では、軟質磁器ボーンチャイナの製造過程を見たり、絵付け体験をすることができます。また、3・4階はノリタケミュージアムとなっていて、創業当初から第二次世界大戦終戦までに作られた「オールドノリタケ」や、デザイン画の画帖、ノリタケがこれまでに製造してきた数々のディナー皿まで、美しい陶磁器の数々を見ることができます。2015年9月6日までは「乃りたけの和食器」という企画展も開催されています。

他に、製品が買えるショップやレストラン、カフェ、展示ギャラリーなどがあります。

ノリタケミュージアムの展示の中に、昭和の高度経済成長期、頒布会方式で和洋食器をセットで売り出していた頃のディナー皿もあり、「うちにもあったなあ」と懐かしく思い出しました。

上京区河原町丸太町西北角にある旧春日小学校校舎。

春日小学校は創立が1869(明治2)年で、明治10年にこの地に移転してきました。

現在の建物は昭和初期の建物ですが、平成7年に廃校となり、現在は校舎を使ってデイケアセンターや学童クラブが行われています。

左側が昭和の校舎、右側が後で増築された部分ですが、中でも繋がっているそうです。鉄筋コンクリート造り、3階建て。設計は京都市営繕課。

河原町丸太町を通る度に、昭和初期の小学校建物に心惹かれていいなあと思っていました。ところが、統合先の御所南小学校の児童数増加による過密問題の対策として、春日小学校跡地に新校舎を建設することになり、11月にこの校舎が壊されることになったそうで、その前に真近に見ておきたいと思って、行ってきました。

平日の昼間だったせいか、門が開いていて、校庭に入ることができました。

縦長の窓とアーチ窓が特徴的な外観です。

正面一番高い所に、校章でしょうか、丸に「春」の字が掲げられています。

校庭の隅にはプールがあり、子供達がいた時のままに水を湛えていました。

壁には子供達が描いた絵が。

校舎の中をちょっと覗いてみると、学童クラブの製作途中のかぼちゃのお化け等がありました。

校舎が壊されたら学童クラブやデイケアセンターはどうなるのだろう?

京都市中心部の小中学校は統廃合でどんどん少なくなっていて、校舎も壊されていくのが多くてもったいないことです。いくつかの学校は別の用途ででも活用されて残されているのですが、この辺りの風景のシンボル的存在だったこの学校、何とか残せなかったものかと残念です。

そもそも、統合しておいて、そちらに児童が増えたからまたこちらに戻すなんて、どういうこと!?

春日小学校は創立が1869(明治2)年で、明治10年にこの地に移転してきました。

現在の建物は昭和初期の建物ですが、平成7年に廃校となり、現在は校舎を使ってデイケアセンターや学童クラブが行われています。

左側が昭和の校舎、右側が後で増築された部分ですが、中でも繋がっているそうです。鉄筋コンクリート造り、3階建て。設計は京都市営繕課。

河原町丸太町を通る度に、昭和初期の小学校建物に心惹かれていいなあと思っていました。ところが、統合先の御所南小学校の児童数増加による過密問題の対策として、春日小学校跡地に新校舎を建設することになり、11月にこの校舎が壊されることになったそうで、その前に真近に見ておきたいと思って、行ってきました。

平日の昼間だったせいか、門が開いていて、校庭に入ることができました。

縦長の窓とアーチ窓が特徴的な外観です。

正面一番高い所に、校章でしょうか、丸に「春」の字が掲げられています。

校庭の隅にはプールがあり、子供達がいた時のままに水を湛えていました。

壁には子供達が描いた絵が。

校舎の中をちょっと覗いてみると、学童クラブの製作途中のかぼちゃのお化け等がありました。

校舎が壊されたら学童クラブやデイケアセンターはどうなるのだろう?

京都市中心部の小中学校は統廃合でどんどん少なくなっていて、校舎も壊されていくのが多くてもったいないことです。いくつかの学校は別の用途ででも活用されて残されているのですが、この辺りの風景のシンボル的存在だったこの学校、何とか残せなかったものかと残念です。

そもそも、統合しておいて、そちらに児童が増えたからまたこちらに戻すなんて、どういうこと!?